序

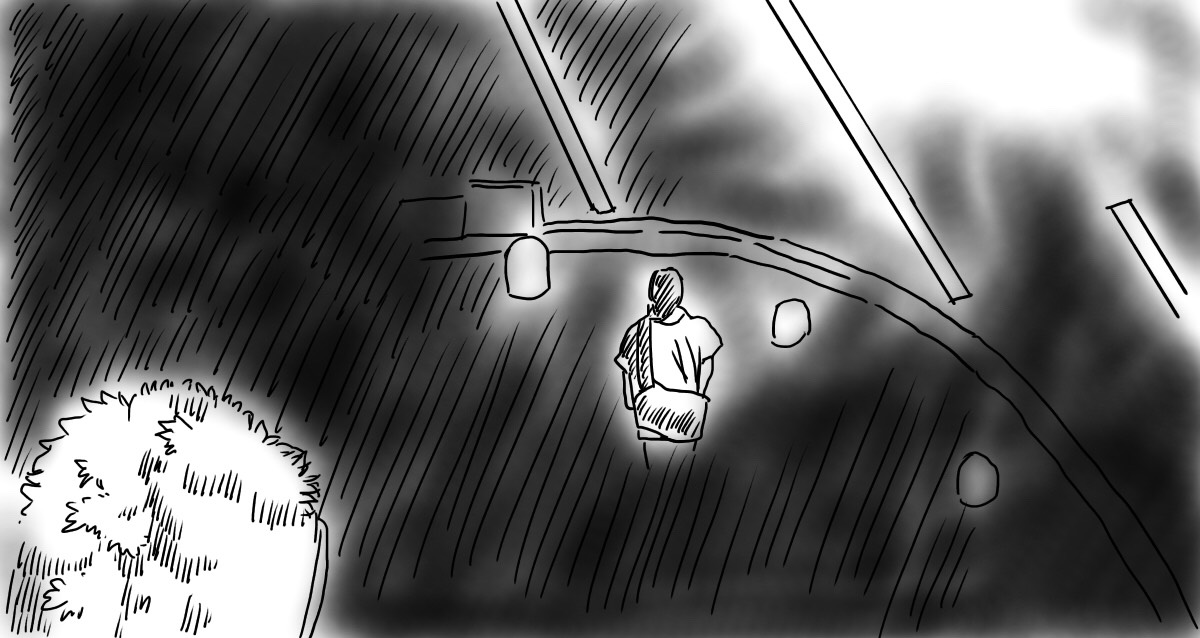

夕陽に照らされた銀色とも、白色とも見える4、5階建ての集合住宅の並びを背景に、主人公・ミチは田口の家に向かって歩いていく。カメラは木々に邪魔されつつ、歩くミチを追いかけ近づいていく。するとカットは切り替わり、いきなり真っ黒に塗りつぶされた集合住宅の入口が姿を現す。その後カメラは集合住宅の一室と思われるベランダへと寄っていく。ただし、それが田口の部屋であるかどうかは定かではない。ベランダの手すりは夕陽に照らされ銀色に輝いている。

以上のディスクリプションは、映画『回路』(監督・脚本黒沢清、2001)の冒頭において、植物店の同僚・田口(水橋研二)と連絡が取れなくなり、主人公のミチ(麻生久美子)が田口の家へと様子を見に行く場面である。その後ミチは田口の家の和室で、田口の首吊りを発見する。この田口の死をきっかけとして、『回路』では次々と登場人物たちが死んでいく。登場人物たちに次々と降りかかる死のきっかけとなる田口は首を吊って死ぬ。また、ミチが偶然見てしまう、「あかずの間」というものを作っていた女は給水塔の上から飛び降りて死ぬ。他にも、春江(小雪)は作品の後半において、拳銃を使って自殺する。このように、これらの登場人物に関しては画面1を見る限りにおいて、物語上いわゆる「登場人物が死んだ」と鑑賞者にとってわかるような場面が映っている。しかし、その他の登場人物たちに関して、彼らの死と結び付く具体的な行為そのものの瞬間は映されない。カットが切り替わるといきなりその登場人物がいなくなっており、黒いシミだけが映っていたりする。物語上「死んだ」ということがわかりやすく画面に提示されていた田口等も、彼らが「死んだ」後はその場所にできた黒いシミが映される。鑑賞者にとって登場人物が「死ぬ」とわかる様子が映っていてもいなくとも、画面に映っている登場人物が次のカットでいなくなり、代わりに黒いシミが映された後はその人物が画面に映ることはない。『回路』において登場人物が次々と画面に映らなくなる、あるいは物語上「死んで」しまい、黒いシミとなってしまうきっかけは、田口の首吊り自殺であり、その首吊り自殺の舞台となったのは団地の一室である。

はじめに、筆者の研究対象である「団地」が登場する映画について、また先行研究について言及しておく。近年では映画の一つのジャンルとして「団地映画」というものがある。よく目にするようになった「団地映画」とは、どのようなものを指すのか。「団地映画」について研究する今井瞳良は、日本映画学会会報の第51回(2017年7月27日)において、次のように語っている。「団地映画は、団地が登場する映画であることに間違いはないのですが、それ以上に「団地」を問題化する意義があるかどうかが重要です。(中略)団地を通して映画を考えるのが、団地映画と言えるでしょう2」。「団地映画」について言及されている数少ない他の資料3を参考としても、今のところ「団地映画」とは団地が舞台となっている映画群のことを指すものと思われる。しかし、現在、実際に「団地映画」がどのような映画作品のことを指すのか、という明確な定義がされているわけではない。

では、現時点で「団地映画」について語られる時、「団地」とは何を指すか。今井瞳良は次のように語っている。「団地映画が想定している「団地」は、基本的には日本住宅公団(以下、公団)が建築した鉄筋コンクリート造の集合住宅です4」。また、今井は自身の論文の中で次のようにも書いている。「築50年以上が経過し、建物の老朽化や孤独死が問題となっている団地が、不気味な空間としてホラーに適しているのは言うまでもない5」。今井がここでいうところの「団地」とは、私たちが普段生活している場に存在する実際の団地である。他にも、団地団6の構成員である大山顕は筆者が修士論文で取り上げた『ピカ☆ンチ LIFE IS HARD だけど HAPPY』(監督堤幸彦、脚本河原雅彦、2001)(以下、『ピカンチ』と表記)という作品を「団地という閉鎖空間を描いた7」と評している。これは実際の「団地」が「閉鎖的」であるという通説によってなされた評価といえる。このように、実際の団地と、映像に映っている団地とを同じものだとして見ることを前提にして語られることがほとんどだ。だが、私たちが映像作品を見て論じる時、その映像において何が起こっているのかについて記述しなければ、映像作品を見て論じた、語ったことにはならないと筆者は考える。そのため、筆者の修士論文「『ピカ☆ンチ LIFE IS HARD だけど HAPPY』から見る〈団地性〉」では『ピカンチ』の映像を改めて詳細に見ていくことによって、他の映画では見られない、物語と合わせて『ピカンチ』に特殊な形で現れうる〈団地性〉について言語化することを目指した。

映画作品をはじめとする映像と呼ばれるものにおいて、登場人物は全て人間の形をしているように見えるただの像である。ただの像であるという点において、人間でも動物でも、無機物有機物に関わらず、例えば人形でも、幽霊でも、机でも建物でも同じである。団地やその一室に関してもそれは同じことだ。では、何故人間ではないただの像が、人間のように知覚し、意思を持って行動するかのように見えるのか。「視点ショット8」なるものが存在するからである。人間の像が何かを見るあるいは見ようとしているかのように映っているカットがあり、次に「視点ショット」すなわち「何かから見られている」ということを示唆するカットが続く。このカットの連続において、「視点ショット」が特定の人物像に付与されることによって、その人物像は「人間と同じように知覚しようとし実際に知覚している」ことになる。何故ならある人物像に結び付けられた「視点ショット」を、人間である鑑賞者が見ることによって、その像は鑑賞者と同じく「見る」という行為が可能な存在として鑑賞者の脳裏に立ち現れるからだ。この手順を踏まえて初めて、ただの人間の像が、「私たち人間と同じようにふるまう」ということが措定される。ここで「人間のようにふるまうことができる」ことを「主体性」と呼ぶとすれば、この主体性の本質は「自分の意思で見ようとし、見る」ことである。ただの像であるという意味において、登場人物でも動物でも機械でも同じであるため、この主体性は像全てに付与される可能性がある。

具体的に『ピカンチ』では主要な登場人物であるタクマ(二宮和也)9が担うパートにおいて、タクマが何かを見ているカット、タクマによる「視点ショット10」が続く。それらのカットの連続によって、初めてタクマは主体性を付与された登場人物として鑑賞者の脳裏に立ち現れる。それと同じようにして和室にも主体性が付与される。団地の一室に必ずといっていいほど存在する和室をヒキで映したカット、その和室による「視点ショット」が続く。これらのカットの連続により、確かに和室が「見る」主体性を付与されていることが『ピカンチ』において確認されるのだ。ここで、タクマと同じように「見る」主体性を発揮する和室を他のシーンの和室と区別するために〈和室〉と表記する。タクマを中心としたシーンは、初めはタクマが主体として映されていたはずが、シーンを重ねるごとに段々と〈和室〉が主体として立ち現れ、〈和室〉の「視点ショット」はどんどん増えてゆく。一方、最終的に首を吊るタクマの父は『ピカンチ』において「見る」主体性を付与されることがない。タクマの父はタクマや〈和室〉の「視点ショット」にしか映ることのできない像だ。タクマの父は主体性を剥奪されている。『ピカンチ』という作品において「見る」主体性を付与されることは「生きる」ことと同義なのだ。そして、〈和室〉は登場人物の「見る」主体性を奪おうとし、さらにはそれによって登場人物を「死」へと追いやろうとするものなのだ。『ピカンチ』を見るということは、タクマと〈和室〉による主体性を賭けた闘いを見ることだったのである。主体性を奪われ、主体性を剥奪されることが「死」に結び付いてしまう〈団地〉は、出ていかなければならない場所である。ここで、登場人物を死へと追いやる、主体性を持った〈和室〉を内包する団地を、一般の団地と区別するために〈団地〉と表記する。このように、登場人物を死へと向かわせる〈団地〉から出なければならないと思わせてしまう特性を筆者は『ピカンチ』論において〈団地性〉と定義した。〈団地性〉は、物語を理解することではなく映像を見ることによって明らかになるものである。団地を出るという物語に合わせ、登場人物が団地を出なければいけないと感じる〈団地性〉とその恐ろしさが画面に現れる。そして登場人物は「生死を賭けた闘い」を強いられる。これらのことは物語と連関しながら、しかし映像を見ることによってしか浮かび上がらないことだ。この〈団地性〉は、〈団地〉における首吊り自殺と非常に深い関わりがあるように思われる。現に、『ピカンチ』においては、タクマの父の首吊りを発見するシーンにおいて、初めて〈和室〉がその主体性を発揮する様が露呈される。『ピカンチ』に限らず、登場人物が団地を出なければいけないという〈団地性〉が見られ、和室での首吊り自殺があり、最終的に登場人物が団地を出ていく物語を持つ作品はいくつか散見される。まだ未検証ではあるが、『あゝ荒野』(監督岸善幸、脚本港岳彦、2017)、『バトル・ロワイアル』(監督深作欣二、脚本深作健太、2000)、そして本稿で論じる『回路』である。筆者が発見できた〈団地性〉に関わるような和室における首吊り自殺の例はまだ少ないが、探せばまだまだ見つかるだろう。さらに、〈団地性〉のみに注目すれば当てはまる作品の数はさらに増えると思われる。そして、筆者が発見した作品の中で、『ピカンチ』『あゝ荒野』『バトル・ロワイアル』の三作品は、いずれも団地の一室で、団地を出ていくこととなる登場人物の父親が首吊り自殺をするものである。

本稿の『回路』論においては、団地が舞台となっていると作品内外関係なく明確に言及されている映画作品、または、言及はないものの明らかに団地の外観が映され、それに付随してその部屋が団地の一室だということが見てとれるショットがある映画作品のことを「団地映画」とひとまず称することとする。また、この際、明確に「団地」と言及されている、もしくは作品を鑑賞者が見て「団地」であると判断できるだけの団地のカットがあれば、それが社宅であろうが日本住宅公団が建築した鉄筋コンクリート造の集合住宅であろうが、その団地の種類に関しては問題としない。何故なら実際の団地と画面上の像である団地を同じものとして結び付けて考えることはできないし、鑑賞者が「団地だ」と思ってしまうような画は多数存在し、それが実際の「公団」の団地である必要性があるのか、現時点ではわからないからだ。そして、本稿で取り上げる『回路』は「団地映画」史や「団地映画」の例として挙げられる作品の中に全く入っていない。だが、『回路』はまさしく〈団地性〉が画面に現れている「団地映画」である。上記の前提をふまえた上で、本稿は映画『回路』における物語と画面に映っているものを詳細に見ていくことによって現れる〈団地性〉と、『回路』に登場する「システム」なるものとの関係について、言語化しようと試みるものである。

1. 『回路』における「システム」

この作品は物語と呼べる筋が非常に曖昧であり、一概には説明しづらい。しかし、画面に映っているものと物語の関係を語るためにもあらすじを記しておく。極めて簡単に、画面を見て誰もがわかるようなレベルの範囲において言えば、次のようなものである。

主人公のミチは、植物店で働いている。同僚の田口が仕事に全く来なくなってしまったことをきっかけに、ミチは田口の家へと向かう。田口は部屋にいて、ミチとも会話をするが、ミチが田口のフロッピーディスクを探している間に首を吊って死ぬ。田口から渡されたフロッピーには、田口の部屋の写真が入っていた。その写真を見つけたミチの同僚・矢部(松尾政寿)は携帯から「助けて…」という声を聞く。矢部は田口の部屋を訪れるが、帰り道にその団地で赤いテープで囲まれた扉を発見する。矢部はその扉を開けて入ってしまう。すると、女の幽霊(と、一般的には思われるような姿をしたもの)と出会い、矢部はその後様子がおかしくなってしまう。ミチの周りの人間たちはこのようにどんどん様子がおかしくなったり、いなくなったりしていく。そして、それはミチたちのいる世界において広がっていく、ように見える。大学生の川島(加藤晴彦)は、新しくパソコンを買いインターネットに繋げるが、独りでに画面がつき映像が出るという現象が起こる。そして、そのことをきっかけに同じ大学の春江(小雪)と知り合う。川島の周りでも不可思議な現象が起こり始め、人々が消えていく。残されたミチは、偶然残されていた川島と出会い、ここではないどこかへ「いけるところまでいく」ことにする。

本作品を見ているとある一定のルールのようなものがいくつか存在するということがわかる。ここで、画面から見て取れる様々なルールのようなものについて、一度整理する。

- 何かの拍子で川島のパソコンは独りでに起動するようになる。パソコンは誰かの部屋を何回か映し出す。その部屋には誰もいないか、人間と思われるものが一人映っている。人間のようなものが二人以上画面に映ることはない。のちのシーンにおいてそれまで映っていた人間が自殺したりする。

- 赤いテープで囲まれた扉は、「あかずの間」と呼ばれる。ミチと矢部は「開けてはいけない」と発言している。しかし、ミチ以外の人物は発見すると必ず開けてしまう。

- 「あかずの間」に入ると幽霊のようなものに出会い、入った人間はおかしくなってしまう(独り言を言い、ガタガタと震えるようになる)。その後、その人間は消え、その場所には黒いシミが残る。

- 先述の1のような映像が映されたパソコンで、画面を印刷すると「あかずの間の作り方」という方法が書かれた文書が印刷される。それを実行すると、人は自殺する。自殺した場所には、黒いシミが残る。

以上が映像を見た時にわかる最低限のルールのようなものである。これに関して登場人物のひとり、大学院生・吉崎(武田真治)は物語の中で以下のような仮説を立てる。「魂」や「霊魂」などと呼ばれるものを受容できるエリアは無限大ではなく、いっぱいになってしまう。するとどこかへ、つまり「こっちのエリア」へ溢れ出ようとする。そしてそれは最初、「バカみたいな」ことで起こった。そして「装置」が完成させられた。「どんなにバカげた単純な装置であっても、一旦システムが完成してしまえば嫌でもそれは動き出す。そして固定される。つまり、回路は開かれた」。これが吉崎の仮説である。吉崎の仮説と、映画内で発生する物事はちゃんと適合しているように見える。

吉崎がこの仮説を説明する際、画面はそれまでよりも暗く薄い画面となり、いわゆる回想シーンのような体裁を取る。その回想シーンでは、一人の男が工事現場で「あかずの間」を作っている。つまり、吉崎の指す「単純な装置」とは赤いテープで囲まれた「あかずの間」だということだ。「単純な装置」である、「あかずの間」に入ると人はその後のシーンにおいていなくなってしまう。また、「あかずの間」を作っているところが映された人物は、その後自殺するところが映される。それらの死は、矢部が「あかずの間」に入るシーンの後、次々と他の登場人物に踏襲されていく。そのことが、吉崎の言う「一旦システムが完成してしまえば嫌でもそれは動き出す」という仮説に当てはまる。「あかずの間」に入った登場人物がいなくなった後、その場所には黒いシミが現れる。また、「あかずの間」を作って自殺した場合も、その場所には黒いシミが残る。吉崎の仮説では「そして固定される」とあり、それにならうかのように登場人物たちは次々と黒いシミを残していなくなる。ここで、『回路』における吉崎の言う「システム」を次のように定義する。「システム」とは、登場人物が「装置」である「あかずの間」を作る、もしくは「あかずの間」に入るとその後黒いシミが現れ、その人物は画面に映らなくなるというルールに基づいて作動するものである。「システム」という言葉は吉崎の仮説の台詞以外では登場しない。だが、『回路』における吉崎の言うところの「システム」は、物語を駆動させるための一つのギミックになっているように見える。吉崎の言う「システム」が作られたのはおそらく吉崎が仮説を説明する際の回想シーンにおいてなのだろうと思われる。が、ひとまず、本作品において鑑賞者が最初に目にする死亡者である田口が首を吊るシーンを見てみることにする。『回路』において吉崎の言う「システム」が動き出すきっかけとなるシーンである。

2. 『回路』における〈和室〉の登場

『回路』の序盤のシーン、最初の死亡者田口が首を吊るシーンである。これは吉崎の言う「システム」が動き始めると思われるシーンだ。このシーンにおいて前述した『ピカンチ』とよく似た〈和室〉の存在が確認される。

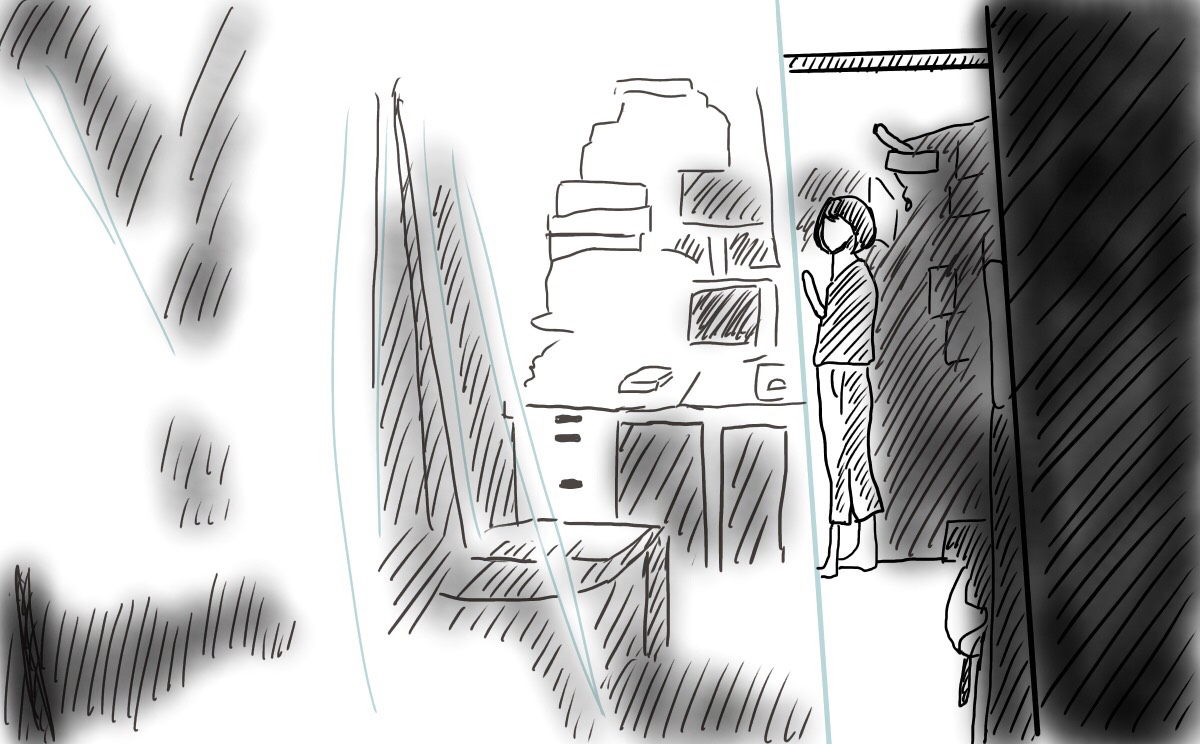

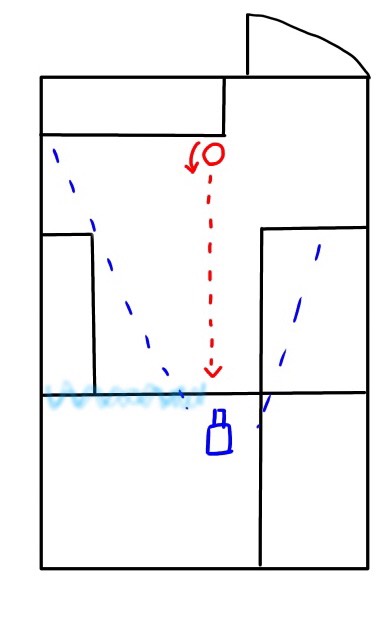

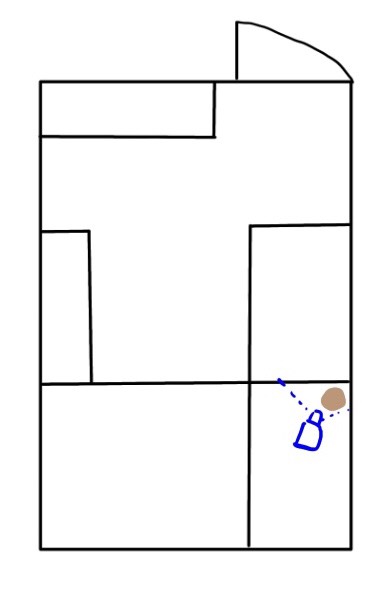

ミチはパソコンデスクでフロッピーディスクを探す。団地の一室にある、田口の家である。カメラはミチの後ろ姿を映しており、徐々にミチへと近づいていく。すると、カメラはパンして図2におけるビニールカーテンの方向を映す。そしてそのカメラの動きに引き寄せられるように、ミチはビニールカーテンの方へと進み、カーテンを開ける。そこには窓の方向を見ている田口がいた。

田口の家にミチが訪れるシーンまでのカメラワークにおいて、鑑賞者が状況を把握するための「状況把握ショット」と登場人物の「視点ショット」以外のカットはない。序文において述べた「見る」主体性は、登場人物の「視点ショット」の場合は登場人物の像に付与され、「状況把握ショット」の場合はおそらくどの像にも付与されない。「状況把握ショット」において「見る」主体は鑑賞者に設定されているからである。上記のシーンにおいては、そのどちらにも属さないと思われる不自然なカットが存在する。ミチの後ろ姿を映していたカメラが、パンをしてビニールカーテンの方へと向くカットだ。まず、カメラに背を向けてミチはパソコンデスクを荒らす。カメラはミチに近づくものの、不意にパンしてビニールカーテンの方を映す。カメラが映した方には、カーテンと物が雑多に置いてあるのみだ。そこへ、カメラに導かれたかのようにミチがフレームインする。それまで登場人物を映していたカメラが、不意に登場人物がいない方向へと動く。この動きによって、それまで登場人物を追い続けてきたカメラが、不意に登場人物を「映さない」選択をする12ということが鑑賞者に露呈する。 すると、それまで「状況把握ショット」として見られていたショットが、「視点ショット」なのかもしれない、という疑念が鑑賞者の中に生まれてしまう。だが、何かを「見よう」とする主体性がどの像にも付与されない。だから鑑賞者は不安になるのだ。ミチがフレームインし、その後のカットではまたそれまでと同じようにカメラはミチを追うようになる。そして、やはりカメラが登場人物を追う「状況把握ショット」だったのだ、と鑑賞者は安堵する。しかし、その後のシーンにおいてもまたもや不自然なカットがある。

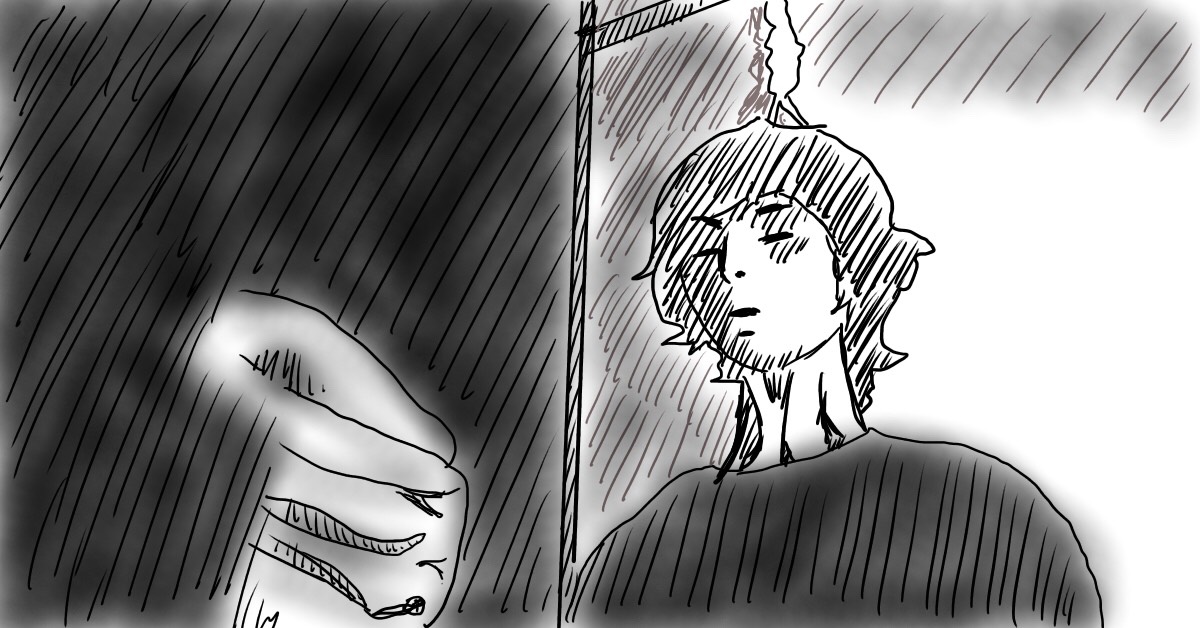

ミチが田口に気づき、二人はキッチンの傍で会話をする。田口はミチと話しながらロープを手にし、フレームアウトする。次のカットでカメラは再びフロッピーを探すミチの後ろ姿を映している。その次のカットにおいて返事のない田口に気づいたミチがカメラの方へと振り返る(図3)とカットは切り替わる。図3の次のカットでカメラはミチの背後からミチと、ビニールカーテンの方向を映し出す(図4)。すると図4の構図のまま、ミチは「田口くん?」と言いながら進んでいく。進んだ先に和室へ入ろうとしたミチは驚いてカーテンを外してしまい、そのまま崩れ落ちる。カメラは畳に足をつけ首を吊っている田口を映し出す(図5)。このカットにおいて初めてその場所が和室であることが判明する。そして、首を吊っている田口の顔のアップが映される(図6)。

ミチがカメラの方へと振り向く(図3)と瞬時にカットが図4へと切り替わる。図3のカットにおいて、ミチは画面を左右に行き来し、画面左側へ移動する。ミチはビニールカーテンによってかなり見えづらくなるが、カメラは図3のまま固定されている。図3はビニールカーテンの隙間から映すことによってミチを「覗く」ような構図となっており、「視点ショット」のように見える。ミチはその隙間から見える位置で立ち止まり、カメラの方向へと振り向き話しかける。田口に話しかけている体であるとはいえ、このカットは図2の間取り図を参照するとわかるように、田口は和室にいるため、田口の「視点ショット」ではない。ミチがビニールカーテンの隙間から振り向いて話しかけても、返事はない。それもそのはずである。なぜなら図3において話しかけているミチを見ているのは、ビニールカーテンの隙間から覗いている「何者か」だからである。

さらに図4も不自然なカットだ。図4へとカットが切り替わると、カメラは少し静止し、ミチは間があいた後、「田口くん…?」と言ってそのまま進んでいく。図3からカットが切り替わってカメラが映している方向は図3の「何者か」の視線があった方向だ。カメラはミチの後頭部を映し続ける。ミチはビニールカーテンの方向へと進み始める。それも、かなりゆっくりと進む。その動きに合わせてカメラもゆっくりと進み、だんだんミチではなくビニールカーテンにピントが合ってくる。しかも、それまでのシーンにおいてミチを追っていたカメラの動きは上下に揺れ「移動する」印象を受けるにも関わらず、図4のカメラの動きは揺れが全くなく、ゆっくりと、静かに近づいているのだ。『ピカンチ』のタクマは和室があると思われる方向から映されることで、和室へと導かれていた。このように、カメラに引かれあるいは押されるようにして、ミチは和室へと進んでいく。和室へと進まされたミチは田口の首吊り現場を発見することになるのだ。

映像における首吊り自殺は、その死体が誰かによって発見されなければ「死んだ」ことにならない。物語レベルにおいても、その死体が発見されなければ物語が進まないという側面もあるのだろうが、首吊り自殺が出てくる映像作品において、首を吊っている死体は必ず誰かに発見される。これは他の殺人や自殺のシーンにも当てはまる。何故なら例え映像に映っている人間のような形をしたものが血を流しているように見えたとしても、その映像を見ている鑑賞者にはその人間のような形をしたものが人間なのか、そして「本当に」血を流して死んでいるのかを確かめる術は、当たり前だがどこにもないからである。首吊りが他の死に方と比べて特殊なところは、映像における首吊りの死体は血を流さず、限りなくその登場人物が生きているものとして映されていたシーンに近い見た目をしているという点である。鑑賞者である私たちは、その首に紐を括り付け、目を閉じて眠っているようにも思える人間のような形をしたものが、他の登場人物によって発見され、その登場人物がそれを見て何らかの反応をする様を見る。そして、私たちは初めてその人間のような形をしたものが首吊りの死体であるということを認識する。

田口の首吊りをミチが発見するシーンでは、先にミチが驚き崩れることによって、私たちはミチが見ている先に何か驚くべきものがあるのだ、ということを認識する。そして次のカットで図5の田口の死体が映される。このとき、前のカットにおいて既にミチは驚いているため、例え田口の死体がいわば首吊りの亜種のような、畳に足をついて立っている姿をしていても、私たちは死体を認識する。そして、図6となる。鑑賞者はヒキで映っていた首吊り死体の顔のアップを見て、その死体が田口であると確認させられる。この手順を踏まえることによって、鑑賞者は田口という登場人物が首吊り自殺14をしたのだ、ということを認識する。このように、物語上「死ぬ」ということが順を追って映されているのは、『回路』においてはこのシーンのみである。また、図5において初めて和室が映される。図5以前のカットでは、ミチと田口は既に和室で会話をしているのだが、畳が全く映らないために何の部屋なのかいまひとつ不明であった。図5ではしっかりと畳に光があたり、鑑賞者は初めてその場所が和室であるということがわかる。図3の「視点ショット」の主体は〈和室〉だったのだ。

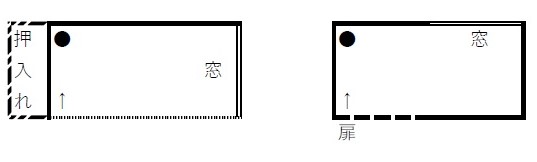

『ピカンチ』の〈和室〉とあまりに類似している機能を持つこの『回路』の〈和室〉が、どのようなものなのか、今一度整理する。まず〈和室〉の映され方だ。『ピカンチ』においてタクマの家に特殊な形で現れる〈和室〉は、基本的に真っ黒に塗りつぶされていたり、物で畳が隠されていたりして和室全体が映されることがない。和室が「視点ショット」の主体となるカットにおいてようやくその全貌が映される。『回路』の〈和室〉も『ピカンチ』同様、ほとんど和室全体が画面に映らない。例えば、田口とミチが和室で会話するシーンではカーテンによって〈和室〉はほとんど隠されている。また、後述するが矢部が田口の家を訪れるシーンでは、〈和室〉は矢部によって電気を点けられるまで真っ黒に塗りつぶされている。ミチのシーンにしても矢部のシーンにしても、首吊り死体と田口の「幽霊」のようなものが画面に現れるまでは〈和室〉は現れることができない。他にも、『ピカンチ』に現れる〈和室〉の特徴として、登場人物を〈和室〉へと呼び込む「視点ショット」を持っていた。さらに、その〈和室〉を擁する団地において、登場人物をカメラの方向へと誘う〈和室〉の「視点ショット」による効果は団地アパートの共用通路にまで波及していた。『ピカンチ』における〈和室〉の「視点ショット」は、ひたすら登場人物を正面から映し「待ち構える」ように見えるカットであった。それでは『回路』の〈和室〉はどうか。『回路』では、「待ち構える」ように見えるカットはないものの、登場人物を〈和室〉へと向かわせるカットがあることは確かだ。例えば、第2項において述べたように、ミチを映していたはずが不意にカメラがパンするとミチがフレームインしてくるカットや、フロッピーを探しているミチをビニールカーテンの隙間から映すカット(図3)だ。図3は「視点ショット」のように見える。そして図3の次に図4のカットが来ることによって、鑑賞者にビニールカーテンの向こうに「何か」があることを感じさせる。図4はそのままカメラがしばらく静止することによって、カメラはミチが動き出すまで「待っている」ように見える。これも、〈和室〉へと向かわせるカットだ。『回路』での〈和室〉による「視点ショット」は次のように登場する。図4のミチがビニールカーテンを越えると、ミチと共に移動していたカメラは歩みを止める。そして、何かを発見したミチが驚き後ずさるまでを映し、ミチに灰色のカーテンを開けさせる。すると、カットが切り替わり、何か一点を見つめるミチにカメラは近づいていく。このカメラのゆっくりとした動きは、ミチを〈和室〉の方へと進ませる動きとかなり似ている。そして図5のカットとなる。図5は一見ミチの「視点ショット」のようにも思える。しかし、図5は〈和室〉の外側から〈和室〉を映したものであるし、何よりミチが崩れ落ちた後、バストショットにおいてミチはカメラ目線ではないにも関わらず、図5は真正面から〈和室〉を映している構図になっているのはかなり不自然である。ミチへと近づくカットが〈和室〉の「視点ショット」であり、図5はその「視点ショット」の主体としての〈和室〉をヒキで映したカットである。『ピカンチ』も『回路』も、どちらの作品も同じように最終的に和室へと登場人物を呼び込む。そして、誘い込まれた登場人物たちは首吊りや黒いシミを発見するのだ。登場人物を動かすカットは全て〈和室〉へと登場人物を呼び込むためのものなのである。

『ピカンチ』では、タクマの父の首吊りが発見された後、まるで父を殺した「犯人」だと宣言するかのように団地の外観が映される。『回路』では、まずミチが田口の部屋へと向かうシーンにおいて何度も違う団地の棟の外観が映される。そして、冒頭で記述したディスクリプションにもあるように、カメラは田口の家かもしれない一つの部屋のベランダへと近づいていく。このようにミチが団地の中を進み、一つの棟へとたどり着き、田口の部屋へと向かう道程が映される。後の矢部のシーンにおいても同じ構成だ。さらに、〈和室〉を映した図6の次のカットは、サイレンを鳴らすパトカーのパトランプ越しに、暗闇の中でそのライトに照らされた団地の棟が浮かび上がるカットとなっている。また、矢部が田口の家で黒いシミを発見した次のカットも、団地の棟を背景に矢部が団地の中を歩くカットとなっている。『ピカンチ』と同じように、『回路』においても〈和室〉は〈団地〉に属するものであることをしっかりと映している。

田口の首吊り自殺のシーンは、登場人物が死ぬシーンにも関わらず前述した『回路』におけるルールのようなものにほとんど当てはまっていない。パソコンに関係した動きを田口は何一つやっておらず、あかずの間を作っている様子も映されていない。前述したルールに当てはまることなく登場人物が死ぬシーンは、この団地の和室のシーンのみである。そして、この田口の死をきっかけにして、ルールに当てはまる登場人物の死が次々と起こっていく。〈和室〉で起こる田口の死をきっかけに吉崎の言う「システム」が稼働してゆくのだ。

3. 矢部と〈和室〉の壁から作り出される《システム》

〈和室〉によるカメラの不自然な動きは、田口の首吊りシーン以外においても見られる。田口が死んだ後、同僚の矢部が田口の家を訪ねるシーンだ。ミチが田口の家を訪ねるシーンを踏襲するかのように、ほぼ同じカット構成で矢部は田口の家へと到着する。前のシーンと違う点は、夕方が夜になっているという点である。矢部のシーンにおいて、また〈和室〉は登場し、その後も〈和室〉は姿を変えながら最後まで登場し続ける。

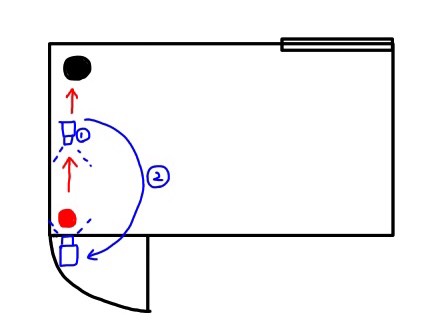

カメラは田口のデスクに散らばっているフロッピーなどを漁っている矢部を映している(図7a①)。カメラは徐々に矢部に近づいていき、不意にキッチンの方へパンする。すると矢部はキッチンへと向かい、電気をつける(図7a②)。

ミチがビニールカーテンの方向へと誘われるカットと全く同じカメラワークだ。そして、登場人物をフレームの内へと呼び込むカメラの動きもしっかり踏襲されている。カメラがビニールカーテンの方へと向くと、矢部はミチと同じようにフレームの中へと呼び込まれ、鑑賞者である私たちが見やすいように電気までつけてくれる。

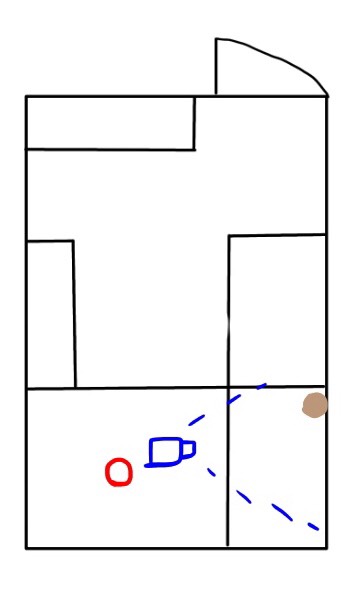

カメラによってフレーム内へと誘いこまれた矢部はキッチンを通り、ビニールカーテンの中へと入っていく(図7a③)。矢部は何かを探しているようだ。すると矢部は一枚の紙を見つける。その紙には「あかずの間の作り方」と書かれている。矢部が和室の電気をつける(図7a④)と、田口が首を吊った場所の壁には大きな黒いシミが出来ていた。矢部は電気を消し、キッチンの方へと向かう(図7a⑤)が、カメラは動かず、真っ暗な和室を映したままだ。そこへ矢部が戻ってきて、再び電気をつける(図7a⑥)と今度は田口が立っている。

図1の洋室で、矢部は「あかずの間の作り方」と書かれた紙を発見する。ここで、「あかずの間」という言葉が初めて登場する。しかし、後のシーンを見てわかる「あかずの間」、つまり赤いテープで囲まれた部屋は、田口の家のシーンでは一度も映ることはない。矢部はミチと同じように和室の方へと導かれていく。矢部が和室の電気を消しフレームアウトしても、カメラは引き続き真っ暗な和室を捉えている。真っ暗で、鑑賞者にとってほぼ黒で塗りつぶされた部屋にしか見えない和室をカメラは映し続ける。このカットがこれまでのシーンで何度か登場した、〈和室〉による、登場人物を誘導する力を持つカットであるならば、カメラは和室を映し続けているため矢部は和室に戻って来ざるを得ない。矢部はやはり和室へ戻ってまた電気を点け、そして、田口の死体のあった場所にシミを発見する。

矢部は図7のバストショットにおいて、「田口、田口お前どうしたんだよ」と言う。そしてカットは切り替わり、和室と、和室の壁にできたシミの前に立っている矢部をヒキで映したカットとなる。そのカットにおいて、矢部は「あれ、俺何言ってんだ」と言う。

ミチが田口の首吊り死体を発見するシーンにおいて、ミチが田口を「死んだ」ものとして反応していたからこそ、このシーンの田口が立っているカットにおいて、私たちは画面に映っている田口の姿形をしたものが「幽霊」なるものかもしれないという認識のもと見ることとなる。そうすると矢部が「田口、田口お前どうしたんだよ」とカメラに向かって言うカット(図7)は、「幽霊」となった田口の「視点ショット」のようなカットとなる。だが、これは「幽霊」となった田口の「視点ショット」ではない。図7のカットが切り替わると、和室にいる矢部をヒキで映すカットとなる。その場所に田口はいない。黒いシミのついた壁だけしかないのだ。むしろ、田口の死体は壁に接してはいなかったため、畳にシミができるのならともかく、ここで関係のない壁にシミができるのは全く不可解である。部屋の中以外で登場人物が死ぬシーンでは、その登場人物の死体との接地面に黒いシミができている。矢部が話しかけていたのは、田口ではない。ただの〈和室〉の壁だ。さらに、このシーンにおいて現れる田口は、ミチに発見された首吊り死体とほぼ同じ姿形をしている。首にロープはついてはいないが、畳に足をつけた首吊り死体とほぼ同じポーズで直立し、表情も目を閉じている。ミチに発見された田口の首吊り死体は、図6のカットにおいて目を閉じていた。目を閉じている田口は何も見ているはずはないのだから、図7は田口の視点ショットではない。やはりこれは〈和室〉の「視点ショット」だ。

カメラは和室の「視点ショット」の前後で、和室をヒキで映す。このカットの構成によって、和室が主体性を付与された〈和室〉として私たちの脳裏に立ち上がる。このようなカット構成にすることによって、和室は〈和室〉となる。登場人物が簡単には持ちえない「見る」主体性を獲得する〈和室〉は、田口が死ぬまでその姿を映されることはない。むしろ、田口のような犠牲を伴わなければ画面に映ることはできない。『ピカンチ』において、〈和室〉は登場人物との切り返しによって主体性を獲得した。登場人物との切り返しで〈和室〉が映されるためには、〈和室〉に「何か」がなければならない。何故なら、登場人物との切り返しによって映される〈和室〉が何もないただの和室であれば鑑賞者である私たちは不自然に思うはずだからだ。和室は主体性を獲得して〈和室〉となるために、誰かを犠牲にして発見者を呼び込む。〈和室〉は矢部を引き寄せ、引き寄せられた矢部は和室の壁のシミを田口だと見なす。それによって私たち鑑賞者は死んだはずの田口と黒いシミをいとも簡単に結び付け、「田口は死んで黒いシミとなったのだ」と思う。これらの手順を踏まえるからこそ、後のシーンで登場人物の死ぬ様子が省略されていても「ルール」が作動できる。『ピカンチ』においてはどのように〈和室〉が「見る」主体性を獲得するのかという過程が精緻に映されていたが、『回路』の〈和室〉は「幽霊」なるものを使って犠牲者を増やし、「見る」主体性を確保し続ける、というよりは自らを増殖させ続ける。

次に黒いシミが現れるのは矢部がいなくなるシーンだ。このシーンにおいても、詳細に見ていけば矢部が死んだのかどうかは、私たちはわからないはずである。何故なら矢部が死ぬ行為そのものは映されておらず、ミチが黒いシミを矢部と勘違いするというだけのことだからだ。しかし、既に矢部が黒いシミを田口だと見間違えるシーンを見ている私たちは、壁の前に矢部が立っていて、その後黒いシミが映され、それをミチが「矢部くん」と呼んだだけで、矢部は死んでしまったのだ、ということを理解する。

他にも「あかずの間」を作っていた赤いワンピースの女は、飛び降り自殺をする。それを偶然ミチが見てしまうのだが、その後のシーンにおいて、女が飛び降りた場所には黒いシミが出来ており、何者かの声で「助けて…」と聞こえるシーンがある。女の声はそれまで飛び降りる際の叫び声しか鑑賞者は聞いておらず、それが「助けて…」という声と一致しているかどうかは、わかりようがない。しかし、私たちはその女が死んで黒いシミとなったのだ、ということを簡単に受け入れる。さらに、作品の中盤において、ミチやジュンコの働く植物店の社長(菅田俊)があかずの間を作っている様子が映される(図8)。

社長はある部屋で既に赤いテープで囲まれている窓にさらに赤いテープを貼ろうとしている。シーンはこのワンカットのみで、その後社長がどうなったのか説明するカットはない。社長が赤いテープを貼ろうとしているのは窓であり、画面には扉は映っていない(図8)。そのため、映されている部屋が「あかずの間」なのかどうかは、私たちにはわからない。なぜなら、この作品において「あかずの間」について言及されているのは「赤いテープで囲まれた扉のこと?」「開けちゃダメだ」というミチと矢部のやりとりだけだからだ。ミチは「赤いテープで囲まれた扉」と発言しており、窓については触れていない。「あかずの間」はおそらく、赤いテープで窓や扉を全て塞いで密室を作る、というような予想ができなくもないが、私たち鑑賞者にそれを確かめる術はない。そのため、社長が作っているのが「あかずの間」かどうかはわからないはずだ。しかし、私たち鑑賞者は赤いテープを使っている社長を見た後に次のカットで「うちの社長知りませんか」というミチの台詞を聞いて、社長は死んだのだという予想をしてしまう。このように、まず田口の首吊りが発見者のミチのカットと共に私たち鑑賞者によって「死んだ」と了承できるように映される。そして矢部が黒いシミを田口と結び付け、それを違和感なく私たちが受け入れる。この私たちが受け入れたものを《システム》と呼ぶ。ここで〈和室〉によって作られたシステムを最初に述べた物語上のルールとしての「システム」という言葉と区別するために、《システム》と表記する。一度「『黒いシミ』が出てきたら登場人物は『死んだ』のだ」、という一つの方程式を了承してしまった私たち鑑賞者が画面を見る限りその《システム》は機能し続ける。鑑賞者は《システム》の方程式を了承すると同時にその《システム》を作動させる歯車となる。シーンが重なるごとに、登場する「あかずの間」が登場人物の「死」に結び付けられるということが認識され、《システム》は強固なものとなる。そしてその《システム》を疑わない私たち鑑賞者は社長が「あかずの間」を作っているのを見るだけで社長と社長の「死」を結び付けてしまうようになる。この、鑑賞者である私たちが何の疑問もなく「見る」という行為における一つの《システム》を受け入れ続けることによって、登場人物たちは死ぬ場面が映っていないにも関わらずどんどん死んでしまうのだ。〈和室〉の確立とともに作られた《システム》を何の抵抗もせず受け入れた私たち鑑賞者が登場人物たちを殺していたのである。そして、私たちが登場人物たちを殺すたびに《システム》は強固なものとなるのだ。

4. 黒いシミと「視点ショット」によって〈和室〉化される部屋

〈和室〉の壁に現れた黒いシミは、他のシーンにおいても同じような様相で他の部屋の壁に現れる。その場合、前述した〈和室〉における矢部のシーンと同じように、必ずその部屋の「視点ショット」と、その「視点ショット」の主体として部屋がヒキで映されたカットが連なる構成になっている。「あかずの間」に入った矢部は職場に現れる。職場のビルの倉庫のような部屋で、カットが切り替わると矢部はいなくなっており、部屋の壁には黒いシミが現れる。黒いシミが〈和室〉を基に登場人物を媒介し他の部屋の壁に伝染していくことによって、その部屋は「視点ショット」を獲得し、同時に〈和室〉化される。

矢部はある部屋(和室ではなく、コンクリートで作られたシンプルな一室)の片隅に直立している。矢部やミチの職場があるビルと考えるのが適当だろう。発見者との位置を考えると〈和室〉において田口が立っていたのとほぼ同じ位置である。カットが切り替わると、カメラは「矢部くん」と言いながら部屋に入って来るミチを映す。ミチはそのまま矢部がいると思われる壁の方へと歩き出し、カメラはそれに合わせて一緒に移動しながらミチの後ろへと移動する。すると、先ほどまで矢部がいたはずの場所の壁に、黒いシミができている。

(左が和室、右は矢部がいなくなった部屋である)

このシーンの直前に、ミチが取った電話から「助けて…」という声がする。その声に対し、ミチは「矢部くんなの?」と聞き返す。その台詞に答えはない。カットが切り替わると矢部が部屋の壁の前に立っているので、私たちは先程の「助けて…」という声は矢部の可能性が高いと予想するだろう。矢部が壁の前に立っているカットは、この部屋の、おそらく入口の扉の方向からヒキで映したものである。その次にミチの顔が映される。これは矢部の「視点ショット」であると思われるが、その後カメラがミチの後ろに回り込むと先ほどまで矢部が映されていた場所には黒いシミが出来ている。矢部が黒いシミを発見する〈和室〉のシーンと照らし合わせると、この矢部が壁の前に立っているヒキのカットは「視点ショット」と結び付けられる主体をヒキで映したカットであるといえる。

ミチが壁の前で立ち止まるとカットは切り替わり、ミチの顔を真正面からアップで映すカットとなる。ここで、「助けて…」と先程の電話と同じ声が聞こえ、ミチはその声に反応するかのようにカメラ目線となる。

ミチの顔を真正面から映すカットは、ひとまず矢部の「視点ショット」だと見える。そして、また「助けて…」という声が聞こえる。この時、音源は限りなくカメラに近いところに設定されているように聞こえるため、この声は「視点ショット」の主体によって発された声、つまり矢部の声なのではないか、と私たちは思うだろう。

「助けて…」という声が何回か聞こえた後、ミチはカメラ目線のままあとずさり、入口のドアへと逃げる。この間、「助けて…」という台詞は何回か繰り返される。入口のドアへとたどり着いたミチは、カメラ目線のまま入口のドアを閉める。完全にドアが閉まったところでカットは切り替わり、また部屋のヒキのカットとなる。部屋の壁には黒いシミが壁にあるだけだ。そして、このカットにおいても、また「助けて…」という台詞が繰り返される。

ミチが初めてカメラ目線となってから、ミチが後ずさり入口のドアを閉めるまでの長いワンカットは、黒いシミのある壁の位置と、ミチが絶えずカメラを気にしているように見えることから、このカットは矢部の「視点ショット」である。だが、その後のヒキのカットでは矢部は映っておらず、やはりこれまでの「視点ショット」の主体は、矢部に見せかけて〈和室〉化されたこの部屋である。田口の首吊り死体と同じように、矢部の姿かたちをしたものは部屋の「視点ショット」獲得のために利用されたのだ。そして、このカットの間ずっと聞こえている「助けて…」という声は、スピードや音量が変わることがない。そのことは、部屋のヒキのカットにおいても当てはまる。黒いシミが現れた壁の方向から映すカメラの位置と、部屋をヒキで映す場合のカメラの位置は物理的に離れているように見える。しかし、この「助けて…」という声はカメラの位置が明らかに変わったカットであっても、全く音量に変化がない。つまり、画面に映っているこの部屋には「助けて…」という声の音源が存在しないのだ。前のシーンの電話でミチが「矢部くん」と発言することから、この「助けて…」という声は矢部のものである、と推測できる。だが画面には矢部らしき人物も映っていない。さらには、矢部が「死ぬ」ところも映されていない。矢部は、田口と違い物語上死んだのかどうかもわからず、ただ画面から消えてしまった。繰り返される「助けて…」という声は、黒いシミが現れ〈和室〉化した部屋によって、「視点ショット」の主体となることを剥奪された矢部の、どこへも行けない叫びなのだ。「視点ショット」の主体となることができなかった矢部は、画面からいなくなる。「幽霊」としても「人間」としても映ることができなくなってしまった矢部は、画面に現れることすらできなくなる。声も違うものとなってしまう。この「助けて」という叫びが矢部のものだということを保証するのはこのシーン以前で「助けて」という声に対するミチの「矢部くん?」という台詞しかない。

それまでのシーンにおいて、壁に現れた本来全く似ても似つかない黒いシミが死んだ登場人物である、というルールを受け入れ、その《システム》の一部に組み込まれている私たち鑑賞者は、当然矢部は「死んだ」のだ、と思う。カットが切り替わって矢部が画面からいなくなり、代わりに矢部がいた場所の壁が黒くなっているだけなのにも関わらず、私たちは矢部を「死んだ」ことにしてしまうのだ。

黒いシミに関連するもう一つのシーンを見る。ミチの親友・ジュンコ(有坂来瞳)も矢部と同じようにしていなくなってしまうシーンである。ジュンコがいなくなってしまうシーンは、それまでの登場人物がシミになるシーンとは少し違う。「あかずの間」に入ってしまったジュンコは様子がおかしくなる。しかしある時、以前のシーンにおけるジュンコに戻ったかのような振舞いをする。そしてジュンコは「ミチ、私死んじゃうのかな、このまま」と言う。ミチが「そんなことないよ」と言うのに対し、ジュンコは「そうだよね、ずーっとこのまんまなんだよね」という。そして、ミチの部屋において、〈和室〉における黒いシミがあっただろう位置へと移動し、ジュンコはそのまま黒くなる。ミチが振り向くと、ジュンコがいたはずの後ろの壁には黒いシミができ、ジュンコはいなくなっていた。そしてミチはこれまでと同じようにシミへと近づいていく。カットが切り替わると、ミチを正面から映すカットとなる。ミチは「ジュンコ!」と言いながら部屋の中を探す。

ジュンコがいなくなってから、ミチは正面から映されるカットにおいて確実にカメラ目線となっている。それまでのシーンと同じ、〈和室〉化された部屋による「視点ショット」である。ミチは黒いシミをジュンコだと見なしていると思いきや、その次のカットにおいてジュンコを探す。つまり、ミチはこの時点で黒いシミ=ジュンコだと見なしていないことになるが、その後、またカメラ目線となり、冷蔵庫にぶつかって倒れそうになる。するとカメラは切り替わって黒いシミを映し出す。黒いシミはバラバラとこぼれ落ちて、開いている窓から入ってきた強い風に吹かれて舞い上がる。ミチは窓を閉めようとするが、閉まらない。「ジュンコ!なんで!ジュンコ!いかないで!ジュンコ!」と言いながらその黒いシミの破片を掴もうとする。ジュンコと思われる声の大きな泣き声が響く。黒いシミの破片はどこかへと飛んで行ってしまい、見えなくなる。

ジュンコを探していたミチはまたカメラ目線となり、冷蔵庫にぶつかって倒れそうになる。するとカメラは切り替わって黒いシミを映し出す。黒いシミはバラバラとこぼれ落ちて、開いている窓から入ってきた強い風に吹かれて舞い上がる。ミチは窓を閉めようとするが、閉まらない。「ジュンコ!なんで!ジュンコ!いかないで!ジュンコ!」と言いながらその黒いシミの破片を掴もうとする。ジュンコと思われる声の大きな泣き声が響く。黒いシミの破片はどこかへと飛んで行ってしまい、見えなくなる。

ここで作品上初めて黒いシミは破片となるのだが、ここでミチが破片を掴もうとしていることから、この時点においてミチは黒いシミをジュンコだと見なしているといえる。私たちは壁の前でジュンコが黒くなってしまっただけで、ジュンコの「死」を予想する。いなくなったジュンコにミチは「いかないで」と発言する。このミチとジュンコの一連の台詞のやり取りで問題とされているのは、「いく」「いかない」という部分だ。田口の首吊りや、赤いワンピースの女の飛び降りでは黒いシミは登場人物の「死」と結び付けられていた。しかし、この後の春江のシーンにおいても「みんないなくなっちゃった」という台詞がある。物語の後半になるにつれ、どこかへ「いく」ことに焦点が当たるようになる。「死ぬ」ことと台詞におけるどこかへ「いく」ことが同じことを意味するとは思えない。他のシーンとは違い、ジュンコは自ら壁の前へと移動することで黒いシミとなる。登場人物が黒いシミへと変わるシーンはどれもカットが割られていたが、ジュンコが黒いシミとなるカットはワンカットだ。このカットにおいてジュンコは自らいなくなることを選択したように見える。つまりそれまでのシーンとは違い自らの「意思」を持って黒いシミとなった、つまり主体的な選択をしたように見える。だが、それまでのシーンと同じように鑑賞者はジュンコが「死んだ」とみなすだろう。ジュンコが黒いシミとなった後、奇妙な泣き声が部屋に響く。その声は矢部がいなくなるシーンと同じように、画面にその音源を結び付けることができない。女性のような声であることはわかるが、それまでのシーンにおけるジュンコとは思えない声である。ジュンコもまた、画面に映ることができなくなり、さらには声をも違うものとなってしまい「ジュンコ」ではなくなってしまう。ミチは「いかないで」と発言したが、ジュンコはどこへ「いこう」としていたのか。それは〈団地〉の外である。これについては、後述する。

5. 〈和室〉=「あかずの間」

前述したように、『ピカンチ』においても『回路』においても、必ず〈和室〉が登場人物を引き寄せる引力の起点となっている。このことは、団地の一室の心臓部が〈和室〉であることを示している。さらに、その〈和室〉がある部屋のシーンの前後に団地の棟の外観を映したショットが挿まれることによって、その団地は〈和室〉を擁する〈団地〉であることが示される。〈団地〉は、その心臓部に〈和室〉を擁するものである。『回路』における〈和室〉は、他の部屋が〈和室〉化することによって増殖していく。〈和室〉の増殖の過程には、吉崎の言う「システム」の装置である「あかずの間」が深く関わっている。「あかずの間」は最初に登場する団地だけではなく、物語が進むにつれアパートの一室や、ミチの職場のビルなど、いたるところで登場するようになる。

矢部は『回路』において〈団地〉内で「あかずの間」を発見する最初の人物である。この〈団地〉内では自然発生的に、既に「あかずの間」が用意されている。矢部は、団地の一室から見下ろすような目線のカット(図10)において「あかずの間」がある方向とは違う方へと進んでいるにも関わらず、次のカットでは「あかずの間」のテープをはがしている(図11)。

図11の次のカットではカメラは扉の内側から矢部を映し、まるで『ピカンチ』の〈和室〉の視線のように矢部が「あかずの間」に入って来るのを「待ち構える」ように見える。矢部が「あかずの間」に入ると、〈和室〉のシーンで矢部が電気をつけその姿を浮かび上がらせたのと同じように、段々と明るくなり、壁に「助けて」と赤く書かれた文字が大量に浮かび上がる。図10と図11は連続した2つのカットだが、矢部は図10のカットが切り替わると図11では何故か赤いテープを剥がしていることから、「あかずの間」に引き寄せられたように見える。このような不可思議なカットは、他のシーンにおいても見られる。例えば、ジュンコは何の前触れもなく何故か「あかずの間」のテープを剥がしており、そのジュンコをミチが発見するカット(図12)だ。

また別のシーンでは、川島が廃工場でガソリンを入れていたところ、携行缶の蓋が転がってしまい、「あかずの間」の扉の中へと入ってしまう(図13)。この川島のシーンでは、わざわざ扉が独りでに開く。〈和室〉が登場する最初のほうのシーンでは、田口の家の中で登場人物をおびき寄せるカットや「視点ショット」があったにも関わらず、中盤からそれらはどんどん省略され、「あかずの間」は登場するだけで登場人物をおびき寄せることができるようになる。しかも、自らの扉を開ける力まで持つ。「視点ショット」や登場人物を引き寄せる力を持つ「あかずの間」は〈和室〉なのだ。「あかずの間」は和室が〈和室〉として立ち上がった後に「システム」の装置として機能し始める。そして、登場人物を〈和室〉同様死に至らしめる。だが、《システム》が強固となるにつれ登場人物を誘い込む力は本来〈和室〉が持つ力よりも強いものとなる。

「あかずの間」はほとんどがアパートのような、団地のような集合住宅を彷彿させる鉄の扉において現れる『ピカンチ』におけるタクマのシーンでは、次のようなカットがある。カメラが部屋の中から玄関の鉄の扉を捉え、そこへタクマが帰ってくるシーンだ。タクマは扉を開けて玄関へと入ってくる。タクマは玄関へ入ると、すぐさま部屋の中を見渡す。タクマは鉄の扉に触れない。しかし、鉄の扉はガシャンという大きな音を立てて、タクマの後ろで、独りでに閉まる。このカットにおいて、タクマは文字通り部屋に閉じ込められる。『ピカンチ』においてタクマの家を映したシーンはいくつかあるが、カットが途中で切り替わらない限り、タクマが玄関へ入ると必ず鉄の扉は大きな音を立てて閉まる。川島が「あかずの間」に入ってしまうシーンでは、この『ピカンチ』におけるタクマのシーンと同じように、「ガシャン」という音を立てて扉が独りでに閉まる(図14)。川島は扉を開けようとするが、全く開かない。文字通り〈和室〉=「あかずの間」に閉じ込められるのだ。

田口の部屋があるこの〈団地〉において、田口の部屋に入る扉は一度も映されることがない。そのためこの〈和室〉を内包した〈団地〉は、団地の一室とその外部の境界が曖昧になっている。ミチや矢部が田口の家がある〈団地〉へ向かうバスに乗るシーンがある。そのシーンではバスがどこを走っているのかわからないようなカットとなっている。これは黒沢清によくある演出であり、運行しているバスの、窓の外の景色が合成されており、ひたすら同じ景色なためどこを走っているのか不明となっているのだ。ミチも矢部も「田口の家に行く」となってすぐにバスに乗っているカットとなり、その後バスを降りるカットとなる。そこは、既に団地の中である。田口の家がある〈団地〉はどこでもない〈団地〉なのだ。〈団地〉がどこにあるかわからないということと、一室と〈団地〉の境界が曖昧であるために、〈和室〉=「あかずの間」は団地以外の様々な場所にも増殖できるのだろう。

6. 〈団地〉の中にいる登場人物と「幽霊」なるもの

「視点ショット」によって和室は主体である〈和室〉として立ち上がる。その後登場する「あかずの間」は〈和室〉である。また、その「あかずの間」=〈和室〉に入った登場人物は黒いシミとなり、死んでしまう。その過程において団地内ではないにも関わらず様々な部屋が「視点ショット」を獲得するようになり、それらの〈和室〉化が起きていた。最初の死亡者である田口の家の〈和室〉が、「あかずの間」を使って増殖していたのだ。まるで同じ間取りを持ち同じ規格で作られた団地のようである。そして、ミチ以外の登場人物は「あかずの間」を見ると引き寄せられ、入ってしまいその後〈和室〉化された部屋の中で黒いシミとなってしまう。〈和室〉化された部屋は例えばミチの通勤路上にあるアパートの一室や、ミチの職場の一室、ミチ達の職場の社長がいるビルの一室、最後に川島が入ってしまう廃工場の一室などである。このように、『回路』では〈和室〉を内包する〈団地〉を始めとしていたるところで「あかずの間」=〈和室〉が作られたり、全く関係のない部屋が〈和室〉化したりする。すると、増殖していく〈和室〉をいたるところに抱えることで、部屋の外部、つまりミチたちのいるこの世(明確にはこの世などとは明言されていない)、世界と言い換えてもいいが、世界は〈和室〉を内包した〈団地〉となる。そして、ジュンコの「私、死んじゃうのかな、このまま」「そうだよね、ずーっとこのまんまなんだよね」という台詞は、このまま〈団地〉の中で「死んじゃう」かもしれないことを指しており、「ずーっとこのまんまなんだよね」という台詞は「ずーっと」〈団地〉から出られないことを指している17。そしてジュンコは画面に映ることはできなくなり、「ジュンコ」ではなくなってしまう。ミチの「ジュンコ!いかないで!」という台詞は、〈団地〉の外へ「いかないで」という意味だったのかもしれないが、どのみちジュンコは〈団地〉から出られていない。

ジュンコや矢部のように、画面に映ることなく「助けて…」と発言している登場人物は幾人かいるが、「助けて…」と発するのは彼らだけではない。増殖した〈和室〉=「あかずの間」を開けた登場人物たちは、皆一様に「幽霊」なるものと出会っている。この「幽霊」なるものたちも、「助けて…」と発するのだ。彼らは何となく不気味な姿をしていたり、不気味な動きをしていたりする。彼らと「人間」とされている登場人物たちは何が違うのか。物語の終盤、川島が「あかずの間」に入ってしまった際には、人の形をしているが非常に輪郭がぼやけた「幽霊」(のようなもの)と次のような会話をする。ここでは便宜的に「幽霊」という言葉を使うが、川島と会話をしたものが「幽霊」であるかどうかはわからない。ただ、「人間」として映っている登場人物たちとは違う見た目をしたものである。

幽霊「死は永遠の孤独だった 助けて 長い永遠の孤独」

川島「お前は幻だ 俺は認めない、絶対認めないからな、俺は死なんか認めない!」

川島「わかった 捕まえてやるよ、そしたらお前は消える…そうなんだな、そうなんだろ、俺は負けないからな!」

幽霊「私は幻ではない」

川島は「幽霊」に向かっていき捕まえようとして「幽霊」の肩を掴んでしまう。「幽霊」の「私は幻ではない」という言葉にある通り、本作品において「幽霊」は「人間」として映っている登場人物たちと同じようなものとして画面に映っている。他の登場人物たちが「あかずの間」に入ってしまい、「幽霊」なるものに遭遇した際にも、「幽霊」なる彼らはほとんど何もしていない。時折髪が逆立っていたりぼんやりとした影で踊りのような不思議な動きをしていたりすることはあっても、「幽霊」が直接登場人物たちに何か危害を加えるということはない。「人間」とされている登場人物が、それを見ただけで叫び声をあげているのだ。「あかずの間」に入り、結果的にいなくなってしまう登場人物は矢部、ジュンコ、川島の三人である。作品の中盤には川島が「幽霊」のようなものに大学の図書館で出会い、そこへ偶然居合わせた吉崎に「やってみなよ、ほら、今すぐ」と、その「幽霊なるもの」を捕まえるよう言われるシーンがある。吉崎に言われ、川島はその人影のような、時折人間のような形で画面に映る「幽霊なるもの」を追いかける。しかし、結局川島は捕まえることができない。その後、川島は「寒い」と言って一人だけがたがたと震えることとなる。これは、「あかずの間」で「幽霊なるもの」に出会ったジュンコと同じような現象だ。しかし、川島はそのことがきっかけでいなくなるわけではない。作品の最後、「あかずの間」に入ってしまい、そこで「幽霊」と会話をし、その後ミチと一緒に乗った客船の上でいなくなるのである。川島も、矢部も、ジュンコも、「あかずの間」に入ったことで《システム》が作動し、いなくなるのだ。登場人物たちは「幽霊」によっていなくなるわけではない。「幽霊」はただただ登場人物に少し近づいただけであり、死に結び付くような行為を何もしていないのだ。それではなぜ、矢部も、ジュンコも「あかずの間」で「幽霊」なるものと出会った時に泣き叫ぶのか。それは、川島が出会った「幽霊」の台詞が答えになっているように思う。

「死は永遠の孤独だった 助けて 長い永遠の孤独」

「あかずの間」で登場人物たちが出会う「幽霊」なるものは必ず一部屋につき一人である。そして、「あかずの間」に入る際、登場人物たちは赤いテープを剥がしていることから、「幽霊」なるものたちがいた「あかずの間」は、それまで密室であったということだ。そして、「死は永遠の孤独だった」と発言しているということは、彼らはやはり一度「死」を迎えたのだろう。だとしても、彼らは登場人物たちと同じように画面に映っている。彼らもまた、登場人物たちと同じように〈団地〉から出られていないのだ。そして、「あかずの間」で彼らに出会った登場人物たちは泣き叫ぶ。「幽霊」が怖いから泣き叫ぶのではない。死んだはずの「幽霊」なるものたちが、自分たちと同じものだったことに気づき、泣き叫ぶのだ。死んだら「幽霊」なるものになるが、その「幽霊」は自分たちと何も変わらない存在で、「助けて…」と発し続ける。死んだとしても「団地」からは永遠に出ることができないということに気づき、泣き叫ぶのだろう。しかし、そのことに気づいた彼らも、どこへも行けず、ついには画面に映ることもできなくなり、彼らのものとも思えないような声だけが「助けて…」と発せられ続けるのだ。作品の後半につれてどんどん人々は画面に映らなくなってしまう。そのことに対し、春江は「みんなどっかに行っちゃった、どっかに行かなきゃ」「こわくてこわくて仕方なくなったの、だって死んでも何も変わらなくて、今のままが永久に続くのよ」と発言する。登場人物たちは、皆この巨大な〈団地〉からどこかへ逃げようとする。しかし、「死ん」だとしても、どこかへ「いこう」としても、〈団地〉からは逃れられない。『回路』における〈団地性〉である。画面に映ることができなくなった者たちは彼らとはかけ離れた声だけが画面に残り、死んだとしても登場人物たちと同じような姿形をした幽霊と呼ばれるようなものになるだけである。両者とも「助けて…」という台詞を発し続ける。

7. 〈団地〉の外へ

「あかずの間」が増殖し、〈和室〉が増えていくことによって人々は街からもいなくなっていく。次々と増殖した「あかずの間」、ひいては〈和室〉が団地の一室のように街に増えていくことで、街は〈団地〉と化す。〈和室〉の特性を持った一室が大量に存在し、一つの大きな〈団地〉となるのだ。生き残ったミチと川島は「行けるところまで行こう」とする。《システム》の影響が及ばない範囲=〈団地〉の外へと行こうとするのだ。しかし、《システム》を《システム》たらしめているのは他でもない私たち鑑賞者なのだ。海まで来た二人はこれ以上車で進めず、ミチは川島に春江の死んだ場所まで戻るかどうかを聞く。川島は「行けるところまで行く」と言い、二人はボートで海を渡っていく。そこで大型船に拾われ、川島は大型船の中でシミとなってしまう。しかし、《システム》に抗うかのように、川島は「あかずの間」に入ったにも関わらずかなりの間黒いシミにならずに耐え、とにかく「行けるところまで行こう」とする。そして、船の中で画面からいなくなってしまい後ろの壁にはシミができるものの、黒くはなく、かなり薄い灰色だ。川島は《システム》と闘っていたのである。この川島のいなくなる過程は、私たち鑑賞者が受け入れ続けていた「黒いシミができると登場人物は死んだのだ」という方程式を崩すものである。

ミチは最後に「死は、いつか必ずやってきます。どうせそうなら、いっそみんなのところに戻った方が幸せだったのかもしれません。でも、私たちは進みました。先へ。先へと。」と言う。大型船の船長(役所広司)は「南米」の方へ向かうと言っているが、船が向かった先で同じようなことが起こっている可能性は低くないだろう。だが、船長はミチたちに対し「君たちは間違っていない」と言い、南米の方からわずかだが微弱な信号を捉えた、と言う。勿論、〈団地〉化されてしまっている世界で、海を渡った先にはまた〈団地〉が広がっている可能性が高い。だが、わずかに発している信号を捉え、同志と出会いながら、とにかく行けるところまで行くしかないのだ。

註・図版出典

2019.4.22

(たむら・ゆい/一橋大学大学院言語社会研究科)