はじめに

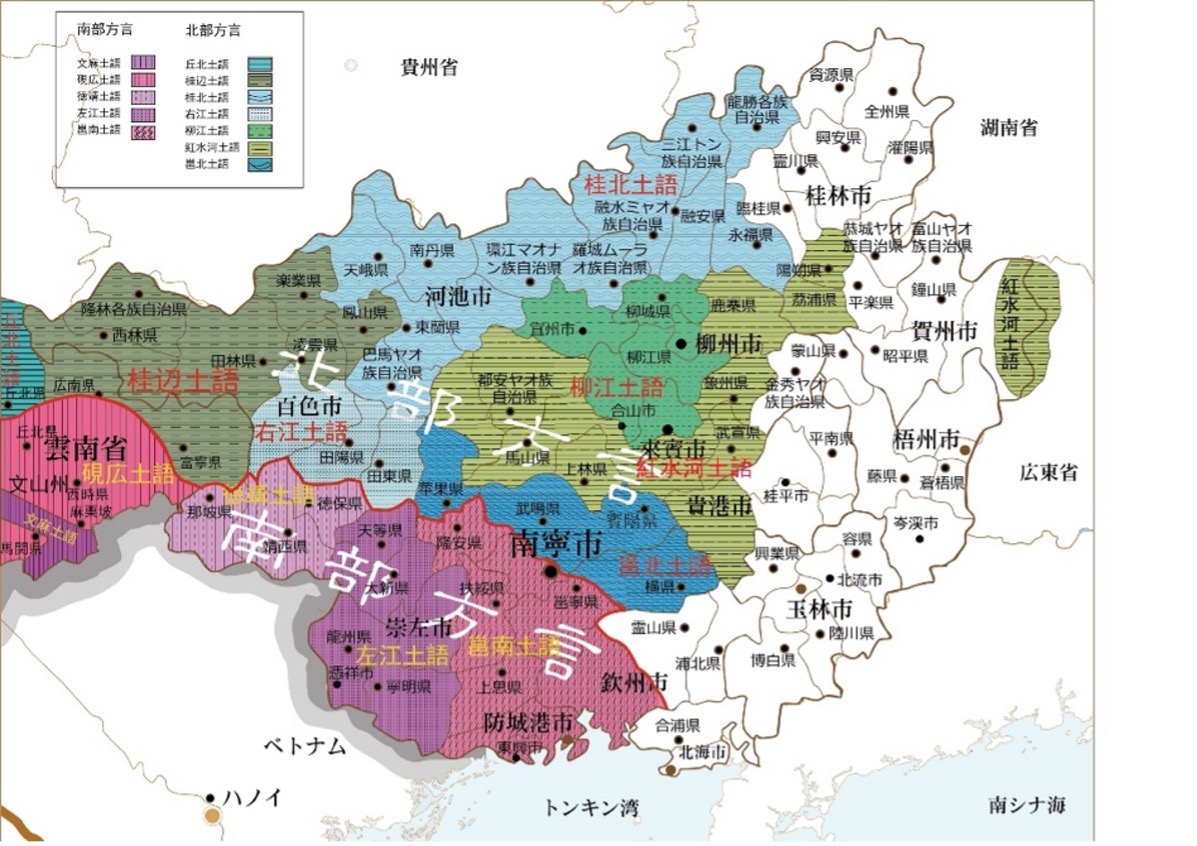

本連載1では、中国南部に居住するチワン族の歌謡を、なるべく原語に忠実な形で日本語訳し、それぞれの歌謡にある背景を紹介する。チワン族は、約1700万人(2010年統計)の人口を有する中国最大の少数民族である(中華人民共和国国家統計局編2012:31)。その約9割はベトナム国境に接する広西チワン族自治区内で生活しているが、居住地域は、広東省、貴州省、雲南省などにも広がっている。本連載で取り上げるチワン族の歌謡は、広西チワン族自治区(地図1)に居住するチワン族のものである。

地図12 広西チワン族自治区

黄(2014:10)から引用、広西チワン族自治区は中国の南部に位置する中越国境に接する多民族の地域で、地域の略称は桂(グイ)、区都は南寧市である。

本連載でいう「チワン族の歌謡」とは、チワン族の言語であるチワン語で、決まった韻律(例えば5音節や7音節の繰り返しなどの音数律3、リズム)を持つ定型の歌詞を、地域特有の旋律(メロディ)に乗せて歌う歌を指す。チワン族の歌文化は、このようにメロディを伴う歌謡と、メロディを伴わない短歌や俳句のような句を歌垣のようにやりとりする詩歌とで構成されている。「チワン族の歌謡」の形式には、独唱、複数人による合唱、一対一・複数人対複数人による相互唱(写真1)がある。歌われる内容に注目すると、物語を歌う物語歌、冠婚葬祭や客人を招いた際に行われる儀礼歌、一年の農事の生産過程などを歌う通俗歌、男女の間の相聞歌、子供向けの童謡・子守歌などに分類できよう。本連載では地域、歌の形式および歌の内容に限定せず、できるだけ多くの独唱、合唱、相互唱を記録・紹介するつもりである。

写真1 2021年夏に出会った広西チワン族自治区苹果県の歌掛け(周祖練氏提供)

右の地面に座っているのは周祖練氏、歌掛けは初めて出会った2人のおばさんと2人のおじさんによるものだという。

本連載は2021年頃から広西チワン族自治区の各地で採録した歌謡の動画データと言語的情報を一覧できる記録資料として提示することを主目的とする。そのため、音楽的特徴に関する情報が欠けている。本連載では実際の歌の掛け合いの場で行われた自然な動画データも取り上げるが、ビデオカメラを回して、特別に歌ってもらったものがほとんどである。その理由は、チワン族の生活形態の変化に伴い「歌掛け」4の場は消えつつあるため、そして、自然な掛け合いがいつどこで始まるかが予測不可能なためである。そのため、動画を通して歌謡の言語表現を知ることはできるが、一部の動画を除いて実際の歌掛けの臨場感は味わえない。また、歌詞は筆者による国際音声記号(IPA)を用いた音声表記を行うが、旋律については五線記譜法による記録は行っていない。音楽的分析は歌謡研究家による研究に俟つ。本連載はチワン族の歌謡の全体を記録するための最良な方法ではないが、チワン族の歌謡を知ってもらうきっかけとなり得るだろう。

本連載の翻訳は、チワン語のテクストに忠実な直訳に留めた。本来ならば意訳も付して解釈の補完をすべきだが、歌詞の中には歌謡にのみ使われるような訳出しづらい語が含まれており、地域や受け手によって様々な解釈の余地を含みうる。したがって、筆者が補完した意訳が唯一であるかのような誤解を避け、多様な解釈の余地を残すために、直訳に留める。また、これまで日本語訳で紹介されてきたチワン族の歌謡はその多くが、「チワン語→中国語→日本語」というように、中国語を介している。本連載で紹介する歌謡の日本語訳は、チワン語母語話者である筆者が録画・録音協力者および歌手5の方たちの協力の下でチワン語から日本語に直接翻訳したものである。ただ、チワン語の歌謡をテクストに書き起こすのは簡単なことではない。歌謡が歌われた地域の方言は筆者の方言と異なる上、使われる旋律も異なるため、簡単には聞き取れない。歌手の方には歌詞だけの読み上げにも協力いただき、書き起こしの補助とした。それでもなお筆者の知識では理解不能だった語句については、録画・録音協力者と歌手への確認を行った。本連載では、歌詞の国際音声記号表記のほか、後述するチワン語のラテン文字である標準チワン文6による対訳を当て、単語ごとの訳と文ごとの訳(どちらも日本語によるもの)を記している。また、本連載の動画の字幕も国際音声記号、標準チワン文、日本語で表記している。

この連載から、消滅しつつあるチワン族の言語と歌文化の面白さを少しでも多くの読者に伝えることができれば、これに勝る喜びはない。

チワン族の歌謡を紹介する前に、以下にチワン族、チワン語と文字、チワン族の歌掛けおよびそれに関する先行研究について概説する。

チワン族の概説

チワン族とは、かつて存在した20種類以上もの自称を持つ集団が、新中国成立後に政策により統合された民族である。ベトナム北部のタイー族・ヌン族とは同系で、さらに貴州省のプイ族とチワン族のうちの自称「ブー・ヨイ」集団とも同系と考えられている。新中国が成立した後、広西と貴州の境を流れる紅水河を境に以北がプイ族、以南がチワン族とされた経緯がある。漢文による歴史文献では、チワン族は「獞」、「狼」、「土人」などと表記されるが、新中国成立当初は「僮族」と表記され、1965年に「強壮」を意味する「壮族」に改められて現在に至っている。一口にチワン族と言っても、その居住地域によって社会や文化は一様ではないが、本連載では便宜上、壮族の祖先をチワン族として括ることをあらかじめ断っておく7。

人口では中国屈指のチワン族であるが、中国の他の少数民族、例えばチベット族、モンゴル族およびウイグル族などに比べると、存在感がないのは否めない。とりわけ中国国外では、その認知度は極めて低いと指摘されている(手塚2002a:10)。1999年秋から毎年区都の南寧市で「南寧国際民歌芸術祭」を行ったことにより、チワン族の歌文化の知名度が多少上がってきたが、チワン族そのものの認知度は依然として低いように思われる。

チワン語と文字について

チワン語は、チワン族によって話される言語の総称である。系統上、タイ・カダイ語族のタイ諸語に属する言語であるとされている(Li1977)。チワン語の方言(地図2)は、ほぼ雲南省に源を発する右江を境として、その左岸にある地方で話される「北部方言」と、その右岸にある地方で話される「南部方言」の二つに分かれる。この二つの方言は、さらにいくつかの下位方言に区分される。北部方言の下位には桂北方言、柳江方言、紅水河方言、邕北方言、右江方言、桂辺方言、丘北方言の七つがあり、南部方言の下位には邕南方言、左江方言、徳靖方言、硯広方言、文麻方言の五つがある。チワン語の南北方言の文法は顕著に類似しているが、語彙と発音の違いが大きいため、相互理解可能性が低く、意思疎通は難しい。北部方言の間の違いは比較的小さいため、意思疎通は容易であるが、南部方言は内部差がかなり大きいため、一部の方言の間ではほとんど会話が成り立たないと言われている(張1999、廖2010、黄2018など)。そのため、異なる地域のチワン族の人々が集まると、チワン語の中の違いというものがよく話題になる。特に、北部方言の話者同士で交わされる会話になると、南部方言の話者にはしばしば理解できない。その逆も同じであるため、現在では漢語が異なる方言区に出身するチワン族同士の共通語となっている。

地図2 チワン語分布概略地図

黄(2018:13)から引用、「土語」は「方言」の意味である。

チワン語には、歴史的に使われてきた伝統的な文字がある。それは「方塊壮字(ほうかいそうじ)」或は「古壮字(こそうじ)」、「土俗字(どぞくじ)」と呼ばれる擬似漢字(標準チワン語ではsaw ndipと呼び、「未熟な字、生の字」という意味)である。ベトナムの字喃(チュノム)と同じように、漢字の造字法を真似て作ったチワン族独自の文字である。例えば「山」を表す方塊壮字は「岜」であるが、これは山を意味する漢字「山」と、山を表すチワン語の読み「ピャア(巴)」を組み合わせたものである。しかし、方塊壮字を用いた正書法が存在しなかったため、チワン文字としての統一には至っていない。こうした方塊壮字は、チワン語の音節を書き表す文字で、1つの文字は1つの音節を表し、語との対応がはっきりしていて、合理的な文字なのであるが、1つの文字には異なる字体がたくさんあるだけではなく、地域差、方言差、個人差もあり、正確に読みこなすのは難しい。ところが方塊壮字を使いこなしている人もいる。それは師公と呼ばれるシャーマンや、民間の歌手たちである。彼らは、写経、歌謡の覚え書き、家譜(家系図)などの表記にこの文字を広く用いている。従って、方塊壮字は生きている文字であるといえる。

現在のチワン語を記すために作られた実用的な文字としては「チワン(壮)族文字方案」(本連載では標準チワン文と呼ぶ)がある。これは中国の学者がソ連の言語学者セルヂュチェンコ(Г. П.Сердюченко)の指導により、区都の南寧に隣接する武鳴県のチワン語方言を基礎にして作られたものである。この文字案は漢語の表音規則である「漢語拼音方案(漢語拼音ローマ字)」との共通点を持たせたものである。チワン族の文字案は1957年に承認され、1982年に更に修訂を経て、ラテン文字のみを用いたチワン語の子音、母音、声調を表記する方法となった(黄2014:31-39)。これまで小学校用の教科書や幹部を育成する教科書、農業関係の技術書、政治・法律関係の書籍、さらに若干の文学的著作、『壮文報(そうぶんほう)』(1957年7月1日に刊行されたチワン語の機関紙、当初のタイトルは『BAU5 SƏШСUЕИЬ』、現在は『広西民族報・壮文版』(Gvangjsih Minzcuz Bau)に改名している)、雑誌『三月三』(Sam Nyied Sam)などが発行されている。

しかし、この標準チワン文は現在チワン族の間に普及するどころか、あまり知られていない。この標準チワン文が制定されたのち、1950代の後半および1980年代から一部の農村では普及の試みがなされたが、当時の試みは、チワン族の文字を普及させるというよりは何語の文字であろうと非識字者をなくしていこうという考え方に基づくものであった。すでにチワン語と漢語のバイリンガルになっているチワン族は、わざわざチワン語の表音文字を覚えることなく、学校教育で身に付けた漢字を用いるだけで十分であった。

ところが2000年代に入ると、チワン族地域でもインターネットや携帯メールが普及しはじめた。チワンの言語や文化に関心を持つチワン族の若者はインターネット上で標準チワン文を独学し、それを用いてコミュニケーションを行なっている。また、標準チワン文を身に付けた人の中には、それを用いてチワン族の歌謡や詩物語を記録する人もでてきた。さらに、インターネットを介して標準チワン文の入門授業を開催している者もいる。標準チワン文に関するこれらの動きは、チワン族地域における漢語の普及および市場経済の進展により、チワン語が失われてしまうという話者の危機感の現れだと思われる。実際に標準チワン文がチワン族の間で広く使用されているとまでは言えないが、本連載では、歌詞の標準チワン文による対訳を行なっている。遠く海を隔てた異国である日本での、チワン語のラテン文字表記を用いた本連載の公開が少しでも標準チワン文の使用に対する刺激になればと思っている。

チワン族の歌謡と先行研究

チワン族の人たちは昔から歌好きとして知られ、広西チワン族自治区のチワン族居住地域は別名「歌の海」とも呼ばれるほどである。本連載が対象とする「歌謡」は、テレビやラジオで耳にする中国語で歌われる歌とは異なる。中国語で歌われる歌はチワン語でコ(koː)と言う。普通コは即興的に作られるものではなく、作曲者と作詞者による旋律と歌詞が与えられている。一方、本連載が対象とするチワン族の歌謡は北部地域でフォン(fwen・歓)、南部地域でセイ(θɤj・詩)と呼ばれるものである。フォン・セイはある決まった詩型と旋律があり、チワン語で歌われる。手塚(2002a:41)によると、広西チワン族自治区には100種類以上のフォンの旋律があるが、それは広西チワン族自治区内のフォンの旋律の総数であって、各々の地域は一つもしくは二つの旋律を持つだけだという。フォン・セイの旋律は地域の名前を冠して「〜調」と呼ぶ。

チワン族の歌掛けでは、同じチワン族であっても、またお互いのチワン語の日常会話が通じたとしても、異なった旋律どうしで歌の掛け合いは成立しない。チワン語を使ってフォン・セイを歌うことを、北部方言では「エウ フォン(eu fwen・嚼歓=フォンを吟味すること)」、南部方言では「ダク セイ(tɤk θɤj・打詩=セイを打ち返すこと)」と言う。北部方言と南部方言同士の歌掛けは通じないが、両地域とも歌詞を作ることとその歌を歌うことと分化せずに「エウ フォン」、「ダク セイ」と言う点は同じである。手塚(2002a:41)は、チワン族にとって歌うことは声を出して歌うことと同時に、その歌うべき歌詞を作り出すことなのだと指摘している。

歌の掛け合いは自らの気持ちを相手に伝える方法としてよく使われ、また、かつては恋愛・結婚相手を探すのに欠かせない方法でもあった。しかし、1980年代以降若者が大量に都会へ出稼ぎに行き、チワン族コミュニティー以外の他者との出会いを経験することになった。現代の都市社会コミュニケーション文化に染まった若者たちには、歌が担ってきた社会的な役割が理解しにくい。今や、そのような世代には歌掛けは遅れた文化、狭い共同体の中のコミュニケーションとして映るであろう。歌掛けも結婚相手を探すという機能を失い、芸能や娯楽的要素を除いて消滅しつつある。実際、筆者の故郷広西チワン族自治区天等県龍茗鎮でも、歌掛けは20年前頻繁に見られていたが今やほとんどない。広西チワン族自治区の中でも、一部の地域(例えば、田林県、苹果県、田陽県、武鳴県、靖西県、徳保県、天等県福新郷など)のみにおいて定期市場の日などで歌掛けを行っている。

中国の「文化大革命」下では封建的な遺物として各種の民俗習慣が批判の対象とされたが、チワン族の歌掛けもその一つであった。手塚(2002a:49)によれば、「文化大革命」が収束した1976年の3年後(1979年)に、中国政府が公式の声明を出し、チワン族の歌掛けの意義を認めた上で、「文化大革命」によって迫害された民間の歌手と詩人の名誉の回復が行われた。1984年には広西チワン族自治区政府が歌掛けの習慣をチワン族の持つ美風として推奨し始めたという。筆者の亡き祖父や村の年配の方によると、筆者の故郷である天等県において、1965年から1976年の間は政府の政策を賛美する以外の歌掛けをすれば、批判の対象となり、迫害されかねなかった。そのため、その間は歌の掛け合いがあまり行われず多くの歌が伝承されずに消えてしまったという。

1980年代以降に出版されたチワン族の風俗や文芸に関する書物では、中国語でチワン族の歌掛けの様子やその意義について言及している。例えば、欧陽若等(1986:244)では、「歌掛け祭の当日に、老若男女は盛装し、ちまきやおこわ、菓子、赤く染めたまごなどの食べ物を携えてやって来る。男と女が集団となって、またはカップルとなって、四方八方から歌掛けの歌声が響く」というチワン族の歌掛け祭の様子が描かれている。藩(1991)では、広西チワン族自治区における歌掛けの意義に触れ、広西チワン族自治区の642箇所の歌掛け祭の期日とその規模について報告している。また、範(2009)は、広西チワン族自治区で歌われる100首の民歌を記録し、楽譜、歌詞の国際音声記号表記、標準チワン文による表記、漢語訳を記しており、チワン族の歌謡を研究する際に欠かせない重要な基礎資料である。しかし、本連載で紹介する歌謡はほとんど収録されていない。

消えつつあるチワン族の歌掛け文化を早くも30数年前から調査し、記録・研究し始めた日本人の研究者がいる。手塚恵子氏は1986年に広西チワン族自治区の南寧市に留学し、その後15年間以上チワン族の歌掛けを調査し(手塚2002a:i-iv)、手塚恵子(1988)、手塚恵子(1991)、手塚(1994)、手塚(2002a,b)、手塚恵子(2017)、手塚恵子(2018)、手塚恵子(2021)など多くの研究成果を挙げている。特に、手塚(2002a)では、取材した言語資料などだけではなく、それを取り巻く具体的な状況も極力記述するように心がけている。読み手に歌掛け現場の状況や旅の経過を生き生きと伝えているだけではなく、写真の添付はもとより、ビデオ映像(手塚2002b)までも添えている。手塚(2002a,2002b)は 1990年代に自然に行われたチワン族の歌掛けを知る貴重な資料となっている。しかし、手塚(2002a,2002b)による記録は、広西チワン族自治区の武鳴県の歌掛けが主で、種類も季節の歌(春の歌)、儀式の歌(死者儀礼と哀悼歌)に限られている。本連載では、広西チワン族自治区における各地域の歌謡、幅広い歌の種類を取り上げる。さらに、インターネットで字幕付きの動画および歌詞の日本語訳を誰でもアクセスできるように公開する。

第1回 賛村歌(田林県)

録画・録音協力者:周祖練氏

歌手:班桂英氏

連載の1回目では田林県で歌われる「賛村歌(フォンバオバン)」を取り上げる。八桂ヤオ族郷のチワン語方言(以下、八桂方言)では、vən31paːw24ʔbaːn33(フォンバオバン)といい、「vən3(フォン)」は「歌」、「paːw24(バオ)」は「守る、天の助けがある」、「ʔbaːn33(バン)」は「村・集落」という意味である。直訳すると「天の助けがある村の歌、神様に守られている村の歌」となる。チワン族の歌謡の中には村を賛美する歌もあれば、逆に村を卑下する歌もある。しかし、後者のような歌は喧嘩のときに歌うため、歌手にお願いしてもその気にならないという理由で歌ってもらえない。

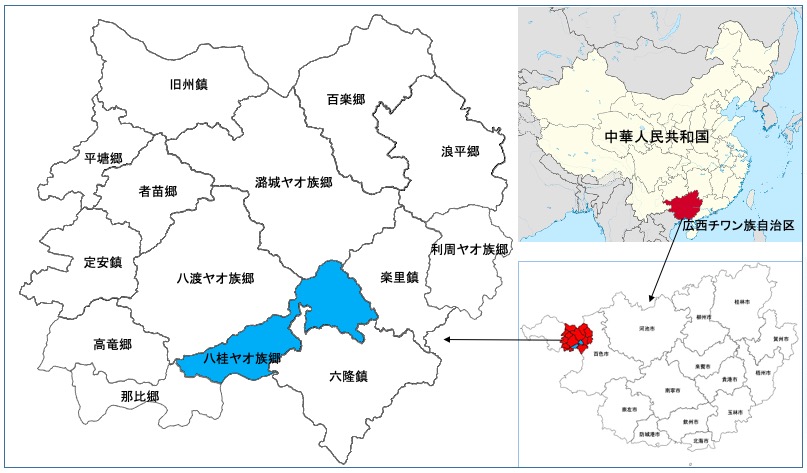

今回の歌謡は、1)田林県では別の村に行って歌掛けや交流を始める際に相手の村、集落が天の助けがある、神様に守られていることを賛美する、2)自らの村、集落を褒める時に歌われる歌である。そのため、歌のタイトルを「賛村歌」と訳した。動画は2021年4月11日に録画協力者であるチワン族の周祖練氏(広西壮族自治区田林県文化館副館長)が撮影したものである。歌唱するのは田林県八桂ヤオ族郷(地図3に青く塗った地域)八桂村六胡集落出身のチワン族の班桂英氏(1973年生)である。

広西田林県人民政府のサイト1によれば、田林県は面積が広西チワン族自治区最大で、総面積は約5577平方キロメートルである(地図3)。県内にはチワン(壮)族、漢民族、ヤオ(瑶)族、ミャオ(苗)族、イ(彝)族、ムーラオ(仫佬)族、トン(侗)族、回族、満洲族、プイ(布依)族などの民族が居住している2。2020年国勢調査によると3、田林県の人口は約22万人であり、その内漢民族の人口は約27%、少数民族の人口は約73%を占めている。中でもチワン族の人口は総人口の59%を占めている。なお、田林県八桂ヤオ族郷には漢民族、チワン族とヤオ族が暮らしていて、ヤオ族は総人口の2割ぐらいである。

田林県の方言はチワン語の北部方言の桂辺方言に属している(「はじめに」の地図2を参照)ため、「賛村歌」は桂辺方言の下位方言である八桂方言で歌われていると理解してよい。八桂方言の言語体系は現在調査中であるため、詳細な音韻体系の考察は別稿に譲りたい。八桂方言の研究の進展に従い、本連載で書き起こした音声表記を修正する必要性がありうることを予め断っておく。

以下では八桂方言の国際音声記号による表記、それに対応する標準チワン文の対訳、その下に逐語和訳、更にその下の「」内に日本語訳を示した。文頭にある数字は当該文のIDであり、音節ごとに付けた数字は声調を示す。動画の字幕では、以下の1~3段目を表示する。ただし、曲の冒頭や語と語の間、末尾に挿入される「ya i」、「a」などの装飾音は表示していない。手塚(2002a,2002b)で報告されている武鳴県の歌謡と同じように、田林県の歌謡に見られる装飾音には規則性があるように思う。それを明らかにするには今後より多くの歌謡データを集める必要があるが、語と装飾音の配置の組み合わせによって、旋律が決まると考えてよいだろう。筆者の経験によれば、チワン族の歌謡はまったく同じ歌詞であっても、語と装飾音の配置が異なると、旋律が違うものになる、あるいは違うように聞こえる。

-

ʔbaːn33 law55 ʔdiː31 ljeːn55 ʔdiː31 Mbanj laeuz ndi lenz ndi 村・集落 われわれ 良い 本当に 良い 「われわれの村は本当に素晴らしい」 -

miː55 koː31 lwiː55 paːw24 ʔbaːn33 Miz go liz bauj mbanj 有る 類別詞 ガジュマルの木 守る 村・集落 「村はガジュマルの木に守られている」 -

miː55 koː31 ŋaːn33 paːw24 pɯəŋ55 Miz go nganx bauj bwengz 有る 類別詞 竜眼の木 守る 村・集落 「村は竜眼の木に守られている」 -

ʔbaːn33 ʔjuː24 tɕaw24 teː31 luəŋ55 Mbanj yuq jaeuj de luengz 村・集落 住む 頭 類別詞 龍 「村が龍の頭のところにある」 -

pɯəŋ55 ʔjuː24 ʔdaːŋ31 teː31 fʊŋ31 Bwengz yuq ndang de fungh 村・集落 住む 体、身体 類別詞 鳳凰 「村は鳳凰の体のところに置かれている」 -

naː24 ʔbaːn33 ɕeːu24 poː31 tɕɪm31 Naj mbanj ciuq bo jim 前、正面 村・集落 面する 類別詞 金 「村の正面は金山に面している」 -

laŋ33 ʔbaːn33 ʔɪŋ31 poː31 ŋan55 Laeng mbanj ing bo ngaenz 背中、後ろ 村・集落 もたれかかる 類別詞 銀 「村の後ろは銀山にもたれかかっている」 -

puː33 tɕeː212 koː55 pɪŋ55-ʔaːn31 Bux jeq goj bingz an 類別詞 古い、老ける すべて、皆 無事、元気である 「年配の方は皆元気である」 -

ləːk33 laːn31 koː55 fʊŋ31-kwəj25 Lwg lan goj fung gveiq 子、子供 孫 すべて、皆 裕福である 「子孫はみんな裕福である」

この歌は5語からなる句が9句連なる「五言九句」4式である。この歌は自分たちの村を賛美する歌としても歌われるが、初めて他所の村に行く時、あるいは初めてではないが、これからその村の人に歌でコミュニケーションを取ろうとする時によく歌われる歌である。歌手の班桂英氏によれば、他所の村の人と付き合う時、その聞き手の気持ちを良くさせるためによくこの歌を歌い、この歌を歌えない歌手は「食べることはできるが歌うことはできない人間だ」と周りの歌手に笑われるそうである。班氏は17、18歳の頃村のお年寄りたちからこの歌を覚えたという。

1句目では「われわれの村」という歌詞で始めるが、「村」は必ずしも歌う人が所属する村を指すのではない。別の村に行って歌掛けや交流を始める際に歌う場合は、歌の聞き手の村を指すが、自分の村で歌う場合は自らの村を指す。前者では、自分を歌の聞き手のコミュニティーに含むことにより、自分と相手が仲間同士だと主張でき、聞き手に好印象を与えられるためである。一方、後者では、自分が所属する村について歌うため、村の人々に共感が得られやすくなる。また、1句目にあるʔbaːn33「村・集落」と3句目にあるpɯəŋ55「村・集落」は同じ訳語になっているが、pɯəŋ55は海抜がやや高い場所、あるいは山や森に囲まれている様な村・集落であるのに対して、ʔbaːn33は平地にある村・集落の意味合いが強い。本連載の訳語は「村」で統一する。また、歌詞に登場したガジュマルの木、竜眼の木、龍、鳳凰は村を守る神々を指すが、金山、銀山は村には「富、財産」がたくさんあることを比喩している。

最後に、八桂方言の歌詞には、標準チワン語と異なる方言形の単語が現れる。本連載では標準チワン語の対応語を当てて対訳するため、八桂方言と標準チワン語における異なる単語の対応表を以下に示しておく。

| 出現位置 | 田林八桂方言 | 標準チワン語 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 1句目 | laeuz | raeuz | われわれ |

| 1句目 | ndi | ndei | 良い |

| 2句目 | liz | reiz | ガジュマルの木 |

| 3・5句目 | bwengz | biengz | 村・集落 |

| 4・5句目 | yuq | youq | 住む |

| 4句目 | jaeuj | gyaeuj | 頭 |

| 4句目 | luengz | lungz | 龍 |

| 6句目 | jim | gim | 金 |

| 8句目 | bux | boux | 類別詞(人間を数える) |

| 9句目 | jeq | geq | 古い・老ける |

2022.4.15

第2回 閑逸歌(田林県)

録画・録音協力者:周祖練氏

歌手:班桂英氏

連載の2回目では、班桂英氏による即興歌を取り上げる。班氏は1973年生まれ、田林県八桂ヤオ族郷八桂村六胡の出身である。この歌謡は、2017年前後に班氏が参加した歌掛けにおいて即興で作られたものである。動画資料の歌唱者は班氏、撮影者は周祖練氏(第1回と同じ撮影協力者)、撮影日時は2021年4月11日である。

今では、班氏のように即興で歌を歌えるチワン族は少ないが、今回の資料から少なくともチワン族の比較的若い世代(40代)でもまだ即興歌を作ることができるということが伺える。班氏は10代のころから村の年配者に歌を教わってきたが、若いうちはなかなか即興で歌うことが難しく、歌掛けに参加してもよく負けていたそうである。即興歌ができるようになったのは40代になってからだという。

班氏によると、歌掛けへ誘う歌にはいろいろあるが、相手への想いや恋を表現したものの方が気を引きやすいそうである。この歌謡は歌掛けへの誘い(相聞歌への誘いも含む)のためのものであり、そのため歌の題名は考えていなかったらしい。田林県のフォン(fwen・歓)1で歌われる主題にはさまざまなものがあるが、今回のような歌掛けへ誘う歌は往々にして暇なときや遊びたいときに歌うので、撮影協力者の周氏は「閑逸歌」(vwen gaij mbwq、フォンカイムン)と呼ぶことを提案している。したがって、この歌を「閑逸歌」と呼ぶことにする。「閑逸歌」は第1回の「賛村歌」と同じく桂辺方言(「はじめに」の地図2を参照)の下位方言である八桂方言で歌われている。

武鳴県東部地域の歌掛け(手塚2002a,b)と同じく、田林県地域の歌掛けは踊りや楽器による伴奏がない。そして歌掛けにはいくつかのルールが存在する。例えば、歌掛けにはある順番がありそれに沿って即興で行われる。歌詞によって勝敗を競い、歌を返せなかった者は問答無用で負けとなる。歌掛けは男女間で行われる。歌掛けのはじめには、今回取り上げる「閑逸歌」のような、掛け合いへと誘うフォンが歌われ、誘われた方はこれに応答し、誘った側は誘われた方が歌掛けの相手としてふさわしいかどうかを判断する。双方の技量が均衡していれば掛け合いは持続していくのである。そのため、歌掛けの歌い手は、掛け合いを誘うフォンや、それに応答する技術を常に研鑽する必要がある。班氏は卓抜な歌唱力を持つため、歌掛けの際にはよく誘われたり、また自身から誘ったりすることがあるようである。

歌掛けにはさまざまな人が集まる。「結婚相手を探しにくる未婚者」、「歌恋人2(歌を交わす友達)を求める既婚者」、「自分の持ち歌や技量を見物人に披露したい人」、「ただ聴きに来る見物人」などである。歌掛けの場では、まず恋の歌が交わされることが多い。ただし、「恋」を歌うと言ってもそれはほとんどたわむれに近い。歌掛けでしばらく歌を交わし、やがて互いに相手のことをある程度把握したあと、ようやくそれぞれの「恋」が歌われる。未婚の者は、気になる相手に自分の思いを伝え再会の約束を取り付け、気に入らなければたわむれを楽しんで離れる。既婚者は、歌掛けという刺激に満ちた場で自分の歌恋人(歌を交わす友達)を得る。技量を披露したい者は、存分に恋の歌を繰り広げ達成感を得る。見物人はそれを見聞きし、楽しんで帰宅する。

今回取り上げる閑逸歌は歌掛けの最初に歌う歌、言わば挨拶のような役割をしている。班氏は閑逸歌を歌った後、歌を掛け合う相手はどんな返事、どんな反応があるかを見る。相手の気持ちを確かめながら歌の掛け合いを始めるのだという。しかし、実際歌いたくても歌を掛け合う相手が近くにいない時もある。その場合は暇つぶしに一人で閑逸歌を歌うこともあると班氏はいう。

以下は「閑逸歌」の歌詞の内容である。八桂方言の国際音声記号による表記、それに対応する標準チワン文の対訳、その下に逐語和訳、更にその下の「」内に日本語訳を示した。文頭にある数字は当該文の番号であり、音節ごとに付けた数字は声調を示す。動画の字幕では、以下の1~3段目を表示する。ただし、曲の冒頭や語と語の間、末尾に挿入される「ya i」、「a」などの装飾音は表示していない。

-

ham6 ne:3 aːw1-ʔdiː5 vaː3 Haemh nix ndau-ndiq vaj 夜 この 星 花・雑多だ 「今夜は星がきらめく」 -

ɕaː3 koː5 taːŋ2 pjoːŋ6 hɤn2 Caj goq daengz byongh hwnz 待つ 兄・男性(年上) 至る・到着する 半分 深夜 「あなたを夜中まで待つ」 -

tjeːm3 taŋ1 leːw4 teːw6 mɤn2 Diemj daeng leux deuh mwnz 付ける・ともす オイルランプ 完了 引き出す 灯芯 「ともしたあかりの芯が燃え尽きたので、灯芯を引き出す」 -

ʔbɤw3 han1 mɤŋ2 θam1 ʔdjeːp5 Mbouj haen mwngz saem ndiep 否定辞 見える・会う あなた 心 慕う、恋慕する 「あなたに会えないと気が気でない」 -

ʔdjeːp5 koː5 ɕɔː5 ʔdaj1 θam1 Ndiep goq coq ndaej saem 慕う、恋慕する 兄・男性(年上) 〜で(前置詞) 中・奥 心 「気が気でなくても心の中で想うだけ」 -

han1 kwaːŋ1 taŋ2 ɕoː2 ʔaːŋ5 Haen gvang daengz caz angq 見える・会う 貴公子 至る・到着する ~してからやっと 嬉しい・喜ぶ 「高貴な身のあなたがやってくるのが見えると嬉しい」

この歌は5語から構成されるひとつの句が6句連なる「五言六句」式である。第2句と第5句に出てくるkoː5「兄・男性(年上)」には、声調のバリエーションがあるようである。班氏の日常の発音では、koː1、koː4、koː5の少なくとも3つの声調が観察されるが、いずれも同じ意味だという。koː5「兄・男性(年上)」は多音同意語なのか、環境によって変調が起きたのかは明らかではない。ただし、歌においてはkoː5で歌われるため、本稿では表記をkoː5に統一しておく。

八桂方言の歌詞には、標準チワン語と異なる方言形の単語が現れる。本連載では標準チワン語の対応語を当てて対訳するため、八桂方言と標準チワン語における異なる単語の対応表を以下に示す。

| 出現位置 | 田林八桂方言 | 標準チワン語 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 1句目 | nix | neix | この |

| 1句目 | ndau-ndiq | ndau-ndeiq | 星 |

| 3句目 | leux | liuh | 完了 |

| 3句目 | deuh | diuh | 引き出す |

| 4・6句目 | haen | raen | 見える・会う |

| 4・5句目 | saem | sim | 心 |

| 5句目 | ndaj | ndaw | 中・奥 |

2022.6.15

第3回 思慕歌(田林県)

録画・録音協力者:周祖練氏

歌手:班桂英氏

連載の3回目では、田林県で歌われる「思慕歌(フォンナック)」を取り上げる。八桂方言(「第1回 賛村歌(田林県)」を参照)では、vwen naek(フォンナック)といい、「vwen(フォン)」は「歌」、「naek(ナック)」は形容詞では「重い、重たい」、名詞では「重さ、重量」という意味がある。ここでは形容詞として直訳すると「重い歌」となるが、「異性をたいへん恋い慕うようになった様子」、「異性に恋着する程度の深さ」の比喩として使われているので、「思慕歌」と訳した。動画資料の歌唱者は班桂英氏(1973年生)、撮影者は周祖練氏(第1、2回と同じ撮影協力者)、撮影日時は2022年7月03日である。録音は田林県の有名な萬吉山森林公園内(写真1、詳細は「追記」を参照)で行った。

写真1 萬吉山森林公園の石碑(2022年7月10日周祖練氏撮影)

萬吉山森林公園の入口(写真3)に門が作られる以前に、萬吉山の入口を示すために山のふもとに置かれた石碑である。門ができた後も同じ場所にある。

この歌謡は、班氏が1987年に催された村の歌掛けで学んだ歌である。当時、別の村から班氏の村に結婚適齢期の若い女性たちがやってきており、村の若い男たちが彼女らと縁を結ぶために歌掛けをしていたそうである。班氏(当時14歳)はその歌掛けに夢中で、ほかの女性が即興で歌ったこの思慕歌の歌詞を気に入り、その後も折に触れてこの歌を歌い出すことがあるそうである。

筆者もこれまでに結婚相手や恋人を選ぶ目的の歌掛けに立ち会ったことがあるが、歌い手も見物人も飛び交う即興の歌詞に神経を集中させていて、張り詰めたような空気があった。歌い手は何としてでも上手く、そして速く歌を掛け返し、相手の心を探りながら互いの愛を確かめ、それを何時間も繰り返し延々と歌う。当時この歌を作った女性がどのような心境だったかは直接分からないが、結婚相手を探す彼女は歌を掛け合う相手である若い男たちに対して、誰がどんな返事を送ってくるか、程よい緊張感を持ちながら胸を躍らせていたのかもしれない。

結婚相手や恋人を選ぶ目的の歌掛けは、通常初対面の男女の出会いの場である。「第2回 閑逸歌(田林県)」でも述べたが、歌掛けの最初に「恋」を歌うと言ってもそれはほとんどたわむれに近い。歌掛けでしばらく歌を交わし、やがて互いに相手のことをある程度把握したあと、ようやくそれぞれの「恋」が歌われる。もしその歌掛けの場に、元々お互いを深く愛し合っている者同士が混じっていたらどうだろう。その女性は、初対面の男性たちにいきなり本当の「恋」を歌わないにしても、男たちの中にいる意中の男性に対して深い情念を歌ったことになる。そのとき、その男性は誰よりも速く歌を返さなければ、他の男に先に返されてしまい、彼女は傷ついてしまう。歌掛けの場というのは、その状況を楽しみたいという「遊戯性」がある一方、歌い手にとっては緊張を伴う真剣な場なのである。

筆者は班氏に対して、「どんな時に思慕歌を歌うことがあるのか」と質問した。班氏は、「恋しい人を思い出す時に一人で歌うこともあれば、男性と歌掛けをする時に歌うこともある」と微笑みながら答えた。「男性との歌掛けではどのような気持ちで歌うのか」と聞くと、班氏は「本気で相手を好きになることはないが、遊び心を込めて、相手がどう返事するかを知りたくて歌う」と答えた。さらに、班氏は歌掛けを盛り上げるために初対面の男性たちに思慕歌を歌うことがあるが、初対面のある男性には歌えなかったという。班氏は、「女性が一目惚れした男性の前では恥ずかしくなって思慕歌が歌えないよ、好きでもない初対面の男性に歌うとその男性に勘違いされてしまうと困るよ」と言った。実際のところ、班氏は既婚者であるので、歌掛けの場で思慕歌を歌うとき、現実では言うことのできない相手への片思いなのか、はたまたただの戯れなのかは知るよしがない。歌われた相手はそこに込められている「恋」を重く受け止めず、ただただ歌掛けを楽しんで家路につくのかもしれない。読者の皆様も、ここに描かれている「恋」の真相を深くは追い求めず、班氏の動画を楽しんでいただきたい。

以下は「思慕歌」の歌詞の内容である。八桂方言の国際音声記号による表記、それに対応する標準チワン文の対訳、その下に逐語和訳、更にその下の「 」内に日本語訳を示した。文頭にある数字は当該文の番号であり、音節ごとに付けた数字は声調を示す。動画の字幕では、以下の1~3段目を表示する。ただし、曲の冒頭や語と語の間、末尾に挿入される「ya i」、「a」などの装飾音は表示していない。

-

noːŋ4 nak7 piː4 laːj1 laːj1 Nuengx naek bix lai lai 私 重い あなた 多い 多い 「あなたへの思慕の念は胸いっぱいである」 -

nak7 kwaː5 poː1 siː1-saːn4 Naek gvaq bo ci-canx 重い 〜より (類別詞) 石山 「あなたへの思慕の念は山よりも重い」 -

nak7 kwaː5 laːn4 tɔŋ4 ʔɪŋ1 Naek gvaq lanx doengx ing 重い 〜より 盤石 互いに 寄り掛かる 「あなたへの思慕の念はお互いに寄り掛かった盤石よりも揺るぎない」 -

nak7 kwaː5 tɕɪm1 vaːŋ1-tɕɪn4 Naek gvaq jim vang-jinx 重い 〜より 純粋である 黄金 「あなたへの思慕の念は純粋な黄金よりも純粋である」 -

tɕɪm1 vaːŋ1-tɕɪn4 nak7 ʔbaw1 Jim vang-jinh naek mbaeu 純粋である 黄金 重さ 軽い 「純粋な黄金の重さは軽く」 -

θɔŋ1 law2 kɔn5 nak7 hɪŋ6 Song laeuz gonq naek hingh 二 私たち 愛情 重さ もっと 「私たち二人の愛情の重さはさらに重い」

思慕歌は5語から構成されるひとつの句が6句連なる「五言六句」式である。冒頭で述べたように、歌の中に使われるnak7は「重い、重さ」という意味であるが、この思慕歌ではnak7「重い、重さ」が「異性をたいへん恋い慕うようになった様子」や「異性に深く恋着するさま」の比喩に使われている。また、手塚(2017:87)で指摘されているように、広西チワン族自治区ではフォン(筆者注:フォンはある決まった詩型と旋律があり、チワン語で歌われる歌謡)の表現しているものとそれが意味するところが異なることは珍しいことではない。実際、田林県にも今回で取り上げる思慕歌だけではなく、比喩を用いた多くの歌謡が見つかっている。

第1句にあるnoːŋ4は「弟、妹」という親族名称であるが、「自分より年下の他人」への呼称(あなた)、あるいは「自分より年上の他人」への自称(私)としても使う言葉であるため、ここでは「私」と訳した。同じく第1句にあるpiː4は「兄、姉」を指す親族名称であるが、「自分より年上の他人」への呼称(あなた)、あるいは「自分より年下の他人」への自称(私)としても使う言葉であるため、ここでは「あなた」と訳した。

また、第2句のsiː1-saːn4の「石山」と第4、5句のvaːŋ1-tɕɪn4の「黄金」は漢語から借用1した単語だと思われる。撮影者の周祖練氏によれば、田林県の人々はチワン語の固有語で表現できるにもかかわらず、日常会話や歌を歌う際もよく漢語の借用語を取り入れるという。班氏はここで漢語の借用語を取り入れたのは押韻のためであるというが、おそらく固有語の単音節であるpjaː1「石山」とtɕɪm1「黄金」は旋律に合わず、2音節音siː1-saːn4「石山」とvaːŋ1-tɕɪn4「黄金」を選んだのも理由の一つでもあると考える。

八桂方言の歌詞には、標準チワン語と異なる方言形の単語が現れる。本連載では標準チワン語の対応語を当てて対訳するため、八桂方言と標準チワン語における異なる単語の対応表を以下に示す。

| 出現位置 | 田林八桂方言 | 標準チワン語 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 1句目 | bix | beix | 「兄、姉」を指す親族名称、自分より年上の人への呼称 |

| 3句目 | lanx | ranx | 盤石 |

| 4・5句目 | jim | gim | 純粋である |

追記

萬吉山は旧称を「萬鶏山」という。萬吉山は萬吉山森林公園の中で最も高い山で、海抜は約891.2mにもなる。

写真2 萬吉山森林公園の頂上とそこから見える田林県の景色(参考文献2から転載)

伝説では、遠い昔、チワン族の始祖である布洛陀(ブーロートー)がこの山を通り過ぎたとき、この地域の優美な風景を見てたいそう愛着を感じたという。そのため、ブーロートーは自分の使い人の一人に命じて、この地域に作物の栽培や家禽の飼育を教え、この山に家屋を建てることを指示した。一年後、ブーロートーがこの山を再訪したときには多くの家が建ち、家禽の鶏の声が至る所で聞こえ、その様はまるで一萬羽の鶏が飼育されているようであったことから、「萬鶏山」と名がついたようだ。その後、「鶏 jī」と「吉 jí 」の音が似ていることから、縁起の良い「吉」に改称されたのだろう。今では、萬吉山森林公園は田林県の県民の娯楽や休閑の場所となり、田林県の観光資源にもなりつつある。萬吉山森林公園の中にある十二支の石彫(写真4)や観日坊(お日様を見る場所)にある千六十六段の石階段(写真5)が人気のスポットである。

写真3 萬吉山森林公園の入口(2022年7月10日周祖練氏撮影)

写真4 萬吉山森林公園の十二支の石彫の一部(2022年7月10日周祖練氏撮影)

写真5 萬吉山森林公園の千六十六段の石階段(2022年7月10日周祖練氏撮影)

写真6 萬吉山森林公園に設置されたバイリンガル看板(2022年7月10日周祖練氏撮影)

看板では、「民族が団結した人民は最も幸せであり、民族が団結した祖国は最も強大である」というスローガンが書いてある。標準チワン語がアルファベット表記されている。

2022.8.13

第4回 賛房歌(田林県)

録画・録音協力者:周祖練氏

歌手:班桂英氏

連載の4回目では、田林県で歌われる「賛房歌」を取り上げる。八桂方言(詳しくは連載第1回を参照されたい)ではvwen bauj lanz(フォンバオラアーン)といい、vwen(フォン)が「歌」、bauj(バオ)が「守る、天の助けがある」、lanz(ラーン)は「家」という意味である。直訳すると「天の助けがある家の歌、神様に守られている家の歌」となる。動画資料の歌唱者は班桂英氏(1973年生)、撮影者は周祖練氏(第1回と同じ撮影協力者)、撮影日時は2022年7月3日である。録音は「第3回 思慕歌(田林県)」と同じく、田林県の有名な萬吉山森林公園内(第3回「追記」も参照されたい)で行った。

この歌謡は、班氏が村のお年寄りたちから学んだ歌である。いつ覚えたかはもう記憶にないが、折に触れてよく歌う歌だとのことである。コロナ禍以前は、知人・友人、親戚の家を訪れる際、挨拶がわりにその家の主人に歌っていたそうだ。今となっては他人の家に行く機会がめっきり減ったため、歌うことも少なくなったと班氏は語る。第3回の録音が終わった後、班氏が偶然にもこの歌のことを思い出し、また忘れてしまわないうちにと録音する運びとなった。

今回の歌謡は「挨拶歌」、すなわち挨拶代わりの歌である。これに似たものに、歌掛けで初めて出会った相手への挨拶として歌う「初会歌」があるが、この二つは別物である。というのは、「挨拶歌」は聞き手からの歌掛けを特段期待するものではなく、単に聞き手へ良い印象を与えるために歌うものだからである。一方、「初会歌」は聞き手からの歌掛けを常に期待して歌うものであり、またお互いが歌掛けの相手となりうるかどうかを見極める判断材料にもなる。「挨拶歌」は挨拶の代わりなので、聞き手は即席で歌を返すことができるならば歌で返事をすることもあるが、そうでなければ普段の挨拶のことばで返しても良い。

この歌謡を聴くと、冒頭やフレーズの間に「ヤイー」「アー」「シッ」というフレーズが聞こえるが、過去3回の連載にも同じようなフレーズがあることをお気づきの読者もいらっしゃるだろう。または、班氏の歌う旋律がどれも似通ったように感じる読者もいるかもしれない。これまでの連載を通して、日本社会における「歌1を歌う」という行為と、チワン族の社会での「歌を歌う」という行為が、異なるものであるとお思いだろう。日本の読者は次のように考えているだろう。歌には、民謡や演歌、さらにはポップスなど多様なスタイル・ジャンルがあり、そのジャンルごとに異なる旋律を持った無数の曲がある。「歌を歌う」といったときには、それら異なる旋律を持った無数の曲のうち、どれかを歌うということになる。一方で、チワン族社会では、地域ごとに固有の旋律があり、「歌を歌う」ということはその固有の旋律に乗せて即興の歌詞を歌うという行為を意味する。すでに初回で述べたが、広西チワン族自治区には100種類以上のフォンの旋律があるが、それは広西チワン族自治区内にあるフォンの旋律の総数であって、それぞれの地域について見ると一つもしくは二つの旋律を持つだけである(手塚2002a:41)。そのため、班氏が歌う歌も田林県地域の一つ二つの旋律である。これまでの連載で紹介した4つの歌も全て同じ旋律である。したがって、今後、別の旋律で歌われる歌謡が登場する可能性もある。

さて、以下は「賛房歌」の歌詞の内容である。八桂方言の国際音声記号による表記、それに対応する標準チワン文の対訳、その下に逐語和訳、更にその下の「 」内に日本語訳を示した。文頭にある数字は当該文の番号であり、音節ごとに付けた数字は声調を示す。歌詞の太字の箇所は「押韻」の箇所である。動画の字幕では、以下の1~3段目を表示する。ただし、曲の冒頭や語と語の間、末尾に挿入される「ya i」、「a」、「si」などの装飾音は表示していない。

-

laːn2 koː5 θjeːŋ1 ljeːn2 jaj2 Lanz goq sieng lienz yaez 家 兄・男性(年上) 特別に 程度を強調する とても美しい 「あなたの家は美しさの極みだ」 -

ʔaw1 maj4-ɕaj2 ɕoː5 tiː6 Aeu maex-caez coq dih 〜を持って 樹名(学名不詳) 置く・入れる びっしりと並んでいるさま 「上質の木の柱が隙間なく並んでいる」 -

θiː5 ɕwiː6 veː6 tu:a2 ʔbaː3 Siq cuih veh duz mbaj 四 側 描く 類別詞 蝶々 「四方の壁に蝶々が描かれている」 -

haː3 ɕwiː6 haː3 tu:a4 luəŋ2 Haj cuih haj duz lungz 語 側 五 類別詞 龍 「五方の囲いには五つの龍(が描かれている)」 -

din2 fəŋ2 pɯəŋ2 ləj2 toː5 Dinz fwngz bwengz leiz doq 足 手 村・集落 どこ 建造する 「何処の村の職人が腕を振るって建てたのか」 -

ɕeːn2 koː5 baj1 tɕiː3 laːj1 Cienz goq bae jij lai お金 兄・男性(年上) 行く・かかる 幾つ・幾ら 多い 「あなたはいくら大金をかけたのだろうか」 -

laːn2 koː5 kwaːj1 ʔdiː1 juː5 Lanz goq gvai ndi yuq 家 兄・男性(年上) 美しい 良い 住む 「あなたの家は美しくて住み心地が良い」 -

ɕiː4 ʔdaj3 juː5 ɕeːw6 huːn2 Cix ndaej yuq ciuh hunz もし できる 住む 一生 人 「もし一生住むことができるなら」 -

ʔbəw1 ləm3 ʔan1 ləm3-ŋweːj6 Mbouj lumz aen lumz-ngveih 否定辞 忘れる 類別詞 恩情 「ご恩を忘れることはしない」

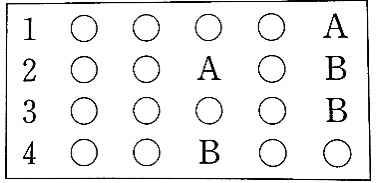

賛房歌は「第1回 賛村歌(田林県)」と同様、5語から構成されるひとつの句が9句連なる「五言九句」式である。黄(1983)の分類に従うと、五言九句の「賛房歌」は「排歌2」に分類できそうだが、「偶数句の最後の語で韻を踏む」といった単純な押韻規則ではないようである。また、武鳴県東部方言3の四句式短歌4(図1)とも異なる。武鳴県東部方言の四句式短歌では、1句目の最後の音節(脚)と2句目の真ん中の音節(腰)、2句目の最後の音節(脚)と3句目の最後の音節(脚)と4句目の真ん中の音節(腰)で踏む。

図1 武鳴県東部方言の四句式短歌の押韻体系(出典:手塚2002a:42の図1)

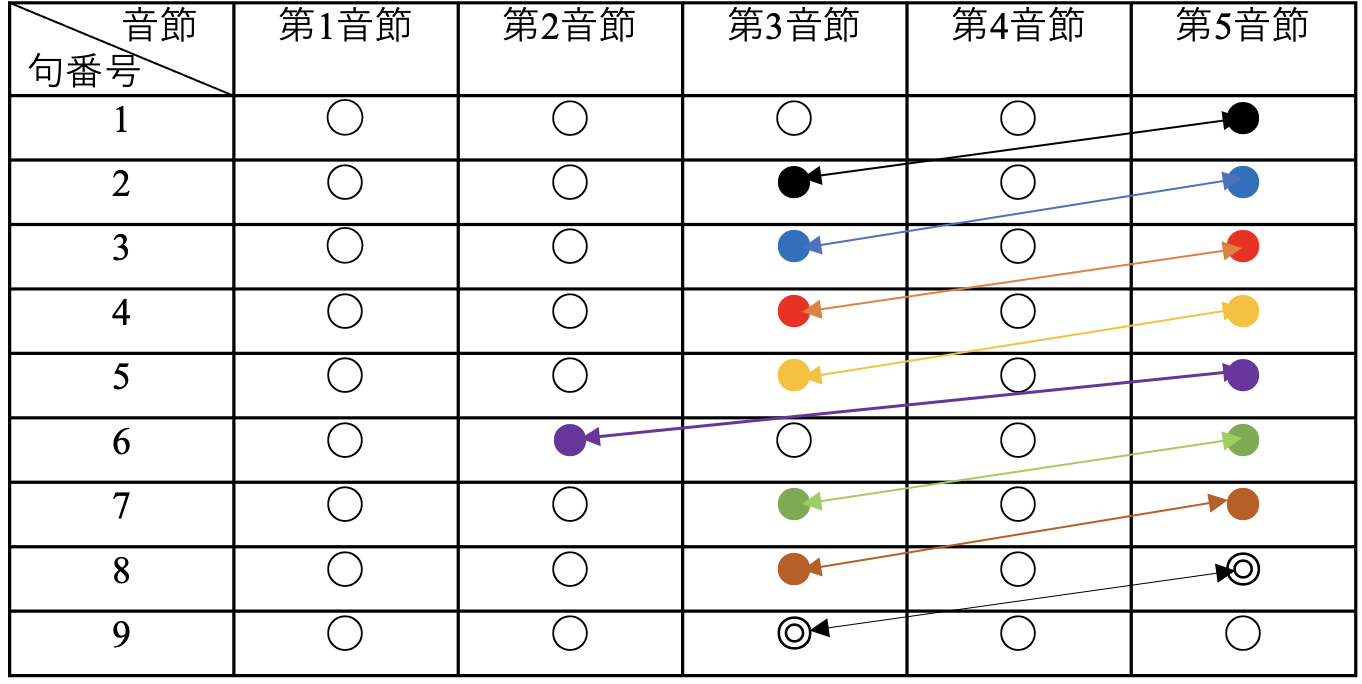

以下は筆者が作成した賛房歌の押韻体系図である。◯は音節、色がある●と◎は押韻の音節を示す。

図2 賛房歌の押韻体系図(同じ色は同じ韻)

賛房歌の押韻体系を見てみると、基本的に上の句の最後の音節(脚)と下の句の真ん中の音節(腰)で韻を踏んでいることが分かる。具体的に言うと、第2句のtiː6と第3句のveː6の母音(韻腹)の対応は厳密ではないが、母音[iː]と[eː]はいずれも狭い母音かつ音色が近いため、同じ韻と見做されうる。また、第5句と第6句の押韻箇所は一音節ずれることもある。さらに、第8句huːn2と第9句ʔan1はいずれも鼻音の[n]で終わるため、母音(韻腹)が異なっていても押韻が成立していると見做されている。班氏および録音協力者の周氏は、歌によっては共鳴音(n, m, ŋ)つまり終わりの音節は母音(韻腹)がすべて異なっていても押韻が成立すると言う。なお、田林県の歌の押韻の方法にバリエーションが見られ、その押韻体系を解明するにはさらに詳しく分析する必要があるが、ここでは簡単に触れるだけにとどめたい。

第1、6、7句に出てくるkoː5「兄・男性(年上)」を指す親族名称であるが、「自分より年上の他人」への呼称(あなた)、あるいは「自分より年下の他人」への自称(私)としても使う言葉であるため、ここでは「あなた」と訳した。「第2回 閑逸歌(田林県)」でも述べたが、koː5「兄・男性(年上)」には、声調のバリエーションがあるようである。班氏の日常の発音では、koː1、koː4、koː5の少なくとも3つの声調が観察されるが、いずれも同じ意味だという。koː5「兄・男性(年上)」の声調の異なりは自由変異なのか、環境による異音なのかは明らかではないが、本稿では表記をkoː5に統一しておく。また、第1句にあるsieng「特別に」やyaez「とても美しい」という単語は標準チワン語と対応する語形が見付かっていない。

第2句にあるmaex-caez「樹名(学名不詳)」は広葉樹の一種で、材質は硬くてよく建物の柱や梁(はり)に使われる。家の中に、maex-caezという木の木材がびっしりと並んでいるというのは、硬質材がたくさん使われていることである。つまり、「あなたの家」は頑丈な家だと表現している。

第3、4句にあるcuih「側」という単語は標準チワン語と対応する語形が見付かっていない。また、「壁」という意味がないが、第3句の「Siq cuih」は「(家の)四方」という意味なので、「四方の壁」と訳した。第4句の「Haj cuih」が「(家の)五方」という意味であるが、四方の壁と天井ということで、「五方の囲い」と訳した。この2句の班氏の歌うときの表情に注目してほしい。班氏は、歌いながら「四つの壁」と「五つの囲い」を眺め回すような視線の動きがある。まるで、「四つの壁」に蝶々、「五つの囲い」に龍が描かれている家にいるようである。この表情について班氏は、歌う時は朗々と情感豊かでなければ聞き手に良い印象を与えられないので、感情を込めることを心がけているようだ。特に、このような挨拶歌を歌う時は、失礼のないように情感たっぷり歌うそうである。

第8、9句では「もし一生住むことができるなら」、「ご恩を忘れることはしない」と表現するが、これは「一生住むことができるとご恩を忘れないが、一生住めなければ、ご恩を忘れる」という意味ではない。歌い手は誇張した表現を使って、相手の家が「一生住みたいぐらい立派だ、一度住めるだけでもあなたの恩情を忘れない」こと、家の素晴らしさを表している。

八桂方言の歌詞には、標準チワン語と異なる方言形の単語が現れる。本連載では標準チワン語の対応語を当てて対訳するため、八桂方言と標準チワン語における異なる単語の対応表を以下に示す。

| 出現位置 | 田林八桂方言 | 標準チワン語 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 1句目 | lanz | ranz | 家 |

| 1句目 | sieng | なし | 特別に |

| 1句目 | yaez | なし | とても美しい |

| 3句目 | cuih | なし | 側 |

| 5句目 | leiz | lawz | どこ |

| 6句目 | jij | gij | 幾つ・幾ら |

2022.10.10

第5回 祝福歌(田林県)

録画・録音協力者:周祖練氏

歌手:班桂英氏

連載の5回目では、班桂英氏による即興歌「祝福歌」を取り上げる。八桂方言ではvwen goeng hij(フォンゴーンヒー)といい、vwen(フォン)が「歌」、goeng hij(ゴーンヒー)が「お祝いを述べる、祝福する」という意味である。動画資料の歌唱者は班桂英氏(1973年生)、撮影者は周祖練氏、撮影日時は2022年7月3日である。録音は第3、4回と同じく、田林県の有名な萬吉山森林公園内(第3回「追記」も参照されたい)で行った。

この歌謡は前回触れた八桂調で歌われている。つまり、歌詞の内容は違うが旋律はほとんど同じである。勿論、歌詞の言(句)数と1句の語(音節)数の違いにより、曲の冒頭や語と語の間、末尾に挿入される装飾音の数およびその装飾音の音高や持続時間の長さに違いが見られるが、歌の旋律は変わっていないと考えていい。今回の歌謡は前回(第4回)の賛房歌を歌った後に班氏が即興で歌った。氏によると、知人や友人、親戚の家を訪れる際、その家の主人に前回のような挨拶歌を歌った後、その流れで自然に相手を祝福する歌を披露するようである。訪問先で結婚や出生、誕生日、入居、開店、豊作、進学、新年などを祝う場合、挨拶歌を歌い上げた後、それぞれのお祝い事の内容に応じて祝福歌を歌うようだ。一方、年中行事や地域の祭り、その他の用事などで相手の家を訪問するときにも即興で祝福歌を歌う。特定の祝いごとではない、何気ない日常の祝福歌はなかなか記録することが難しいが、偶然にも班氏の即興により、貴重な歌謡を記録できた。

撮影協力者の周氏によると、班氏のように熟達した歌い手は常に聞き手の機嫌を良くすることを考えているという。今回の歌謡では、まず訪問先の村について称賛している。村を褒めるということは、そこに住まう人々も祝福することになり、聞いている人たちから好感をもたれる。その次に、村の年長者の長寿を祝う。古くから中国文化と密接な関係を持ってきたチワン族の人々には「百善孝為先」(百の善行の第一は親孝行から)という教えが身についており、親孝行が美徳として重視されてきた。歌い手は訪ねた先の年長者に対し、自分の親に対するようにその長寿を祝福することによって、その場の皆が美徳を共有する人々であることを示す。こうして聞き手との社会的な距離を縮めていくのである。

この種の即興歌には寓喩的な表現1が込められていることもあり、聞き手は言葉の選択の妙を味わうことができる。それは同時に、歌い手に高い即興能力が求められるということも意味する。歌い手はただ即興で歌うわけではなく、聞き手の反応を見ながら臨機応変に歌詞を紡ぎ出していく必要があるからである。したがって、チワン族の歌掛けは歌い手にはもちろん聞き手にも、相当な知的体力が要求される遊びである(手塚2004:31)。また、班氏のように熟達した歌手は、平易でありつつも素人には思いつかないような、適切で巧みな寓喩的な表現で人々の心を捕らえる。例えば、今回の祝福歌の第9、10句では「川で待てば魚が食べられる、畑2で待てば米が食べられる」という表現が用いられている。撮影者の周氏によれば、これは一種の寓喩的な表現であり、「川で待てば魚が食べられる、畑で待てば米が食べられる」ことは、「お年寄りが自然に長生きできる」ことの寓意だという。周氏は誰でも知っている、かつ寿命に関係しない事物で巧みに長寿を表現していると、この歌詞に込められている寓喩的な表現の巧妙を称賛した。彼は歌詞から喚起される景色と、歌い手の伝達意図の乖離を楽しむことがチワン語八桂方言の歌謡の醍醐味であると言った。

さて、以下は「祝福歌」の歌詞の内容である。八桂方言の国際音声記号による表記、それに対応する標準チワン文の対訳、その下に逐語和訳、更にその下の「 」内に日本語訳を示した。文頭にある数字は当該文の番号であり、音節ごとに付けた数字は声調を示す。歌詞の太字の箇所は「押韻」の箇所である。動画の字幕では、以下の1~3段目を表示する。ただし、曲の冒頭や語と語の間、末尾に挿入される「ya i」、「a」、「si」、「te」などの装飾音は表示していない。

-

loːk8 ʔeːn5 taw3 lpaːw5 ɕiː3 Loeg enq daeuj bauq cij 鳥(総称) ツバメ 到着する 知らせる 喜ばしいこと 「ツバメが喜びを告げにやってくる」 -

loːk8 viː2 taw3 paːw5 θɪn1 Loeg viz daeuj bauq sin 鳥(総称 カササギ 到着する 知らせる たより・消息 「カササギが消息を知らせてくる」 -

paːw5 θɪn1 ʔbaːn3 law2 ʔdiː1 Bauq sin mbanj laeuz ndi 知らせる たより・消息 村 われわれ 良い 「われわれの村が安泰であることを告げる」 -

hpiː1 piː3 piː1 fʊŋ1-kwəj5 Bi bij bi fung gveiq 年 比べる 年 裕福である 「(われわれの村が)年々豊かになる(ことを告げる)」 -

law2 leː4 tɕuː6 puː4 tɕeː5 ʔdaj3 tɕaːw1 Laeuz lex zuh bux jeq ndaej jaeu 私たち 語気助詞(こそ) 祝福する 類別詞 歳を取る 得る 長寿 「私たちはお年寄りの長寿を願おう」 -

tɕaːw1 ɕeːn1 piː1 maj4 vaːk8 Jaeu cien bi maex vag 長生きする 千 年 木 沈香樹(じんこうじゅ) 「千年の沈香樹にひとしい長寿を」 -

tɕaːw1 paːk8 piː1 maj4 lɪm2 Jaeu bak bi maex limz 長生きする 百 年 木 相思樹(そうしじゅ) 「百年の相思樹にひとしい長寿を」 -

tɕaːw1 ɕeːn1 njeːn2 faːn6 θiː1 Jaeu cien nienz fanh si 長生きする 千 年 万 世代 「千秋万歳つづく長寿を」 -

tɕaːw1 teː5 taː6 kəːn1 pjaː1 Jaeu deq dah gwn bya 長生きする 待つ 川 食べる 魚 「川辺に拠っておのずから獲れる魚を待つように長生きしてほしい」 -

tɕaːw1 teː5 naː2 kəːn1 haw4 Jaeu deq naz gwn haeux 長生きする 待つ 畑 食べる 米 「畑にあっておのずから採れる米の実りを待つように長生きしてほしい」 -

tɕaːw1 teː5 ləːk8 teː5 paj4 kəːn1 leːŋ2 Jaeu deq lwg deq baex gwn lengz 長生きする 待つ 子ども 待つ 息子の嫁 食べる 力 「御子(おこ)たちが力を付けてあなたを養ってくれるまで長生きしてほしい」 -

tɕaːw1 lʊm1 ɕeːn2 pan2 taj6 Jaeu lom cienz baenz daeh 長生きする 蓄える お金 なる 袋 「お金が袋いっぱいに溢れるまで長生きしてほしい」 -

ɕəːn2 vəːn1 hoːj5 ʔbəːw3 laːj1 Coenz vwen hoiq mbouj lai 語句 歌 私(謙称) 否定辞 多い 「私の言葉は足りない」 -

naːj3 taŋ2 ɕəːn2 niː4 taːw5 Naij daengz coenz nix dauq 歌う まで 語句 この 至る 「拙い歌を終わる(ので、次はあなたの番だ)」

祝福歌は五五五五七・五五五五五七・五五五というふうに、五言と七言を組み合わせた14句になっている。これまで紹介した歌謡はすべて五言排歌3であり、五言と七言を組み合わせた歌謡は本連載では初めてである。筆者の調べた範囲でも、チワン族の歌掛けの歌詞(一つの句)でよく見られるのは五言のみ、あるいは七言のみから構成されるもので、五言と七言を組み合わせたものは珍しい。手塚(2002a, b)に収録されている武鳴県の歌謡もほとんどが五言四句式短歌である。黄(1983)による歌謡も五言もしくは七言のものであり、五言と七言を組み合わせた歌謡はない。

押韻体系も前回と異なる。前回の賛房歌は、基本的に上の句の最後の音節(脚)と下の句の真ん中の音節(腰)で韻を踏む押韻体系であった。それに対し、今回の祝福歌では図1で示すような複雑な押韻体系を持つ。具体的にいうと、歌の前四句(第1句〜第4句)および中四句(第6句〜第9句)はすべて上の句の最後の音節(脚)と下の句の2番目の音節で韻が踏まれる。後六句では、第10句、第12句と第13句の真ん中の音節(腰)が上の句の最後の音節(脚)と韻を踏んでいる。また、上の最後の音節(脚)と下の最初の音声(頭)で韻を踏んでいるのは、第5句(七言句)と第6句(五言句)、第10句(五言句)と第11句(七言句)および五言句の第13と14句である。さらに、図1で示すように、第5〜12句の最初の音節(頭)、第5、10、14句の最後の音節(尾)(●で示す音節)は同じ韻を踏んでいる。

図1 祝福歌の押韻体系図(同じ色は同じ韻、◯は音節、色がある●と◎は押韻の音節を示す。◎の箇所は母音の対応は厳密ではないが、押韻が成立していると見做される韻である)

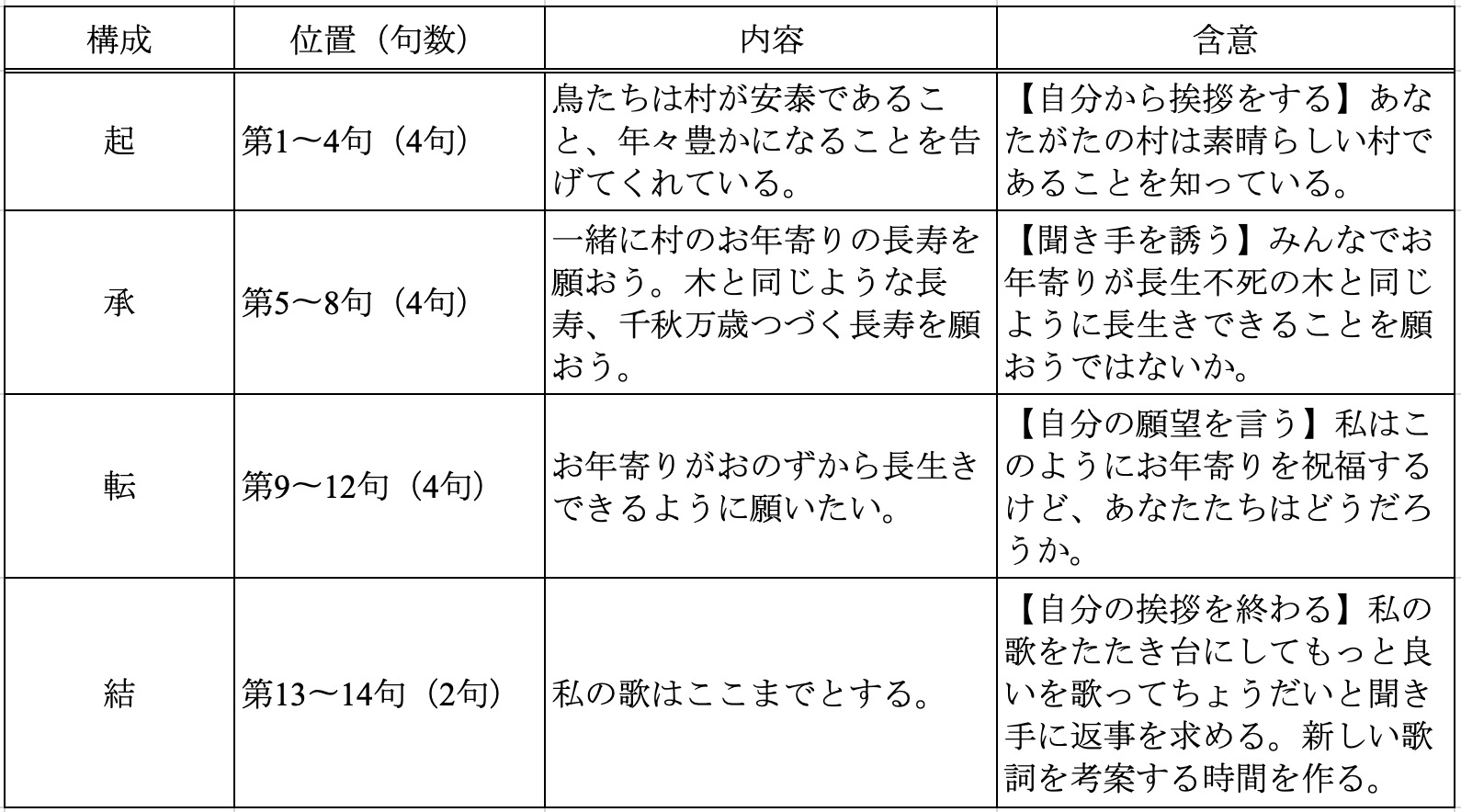

次に、祝福歌の内容を詳しく見てみよう。祝福歌は図2のような内容構成となっている。

図2 祝福歌の内容構成図

第1〜4句は、訪問先の村全体を褒めたたえている内容である。第5〜12句は、訪問先の村のお年寄りの長寿を祝福する内容である。第13、14句は歌の結びである。

第1〜4句は、春に訪れるツバメ、鳴くと良いことがあると信じられているカササギを織り交ぜることで、この村4に良いことが起きることを喩えている。

第5〜12句に用いられるtɕaːw1は名詞として「長寿、長生きすること」、動詞として「長生きする」という意味がある。第5句では、tɕaːw1はʔdaj3「得る」の目的語となるため、名詞の「長寿」として訳している。第6〜12句では、tɕaːw1は文頭に置かれているため、名詞としても動詞としても文が成立する。第6、7、8句は、第5句でいう「〇〇を願う」の「〇〇」がどんなものであるか連続して畳み掛けてゆくため、第6、7、8句のtɕaːw1も名詞の「長寿」として訳している。一方、第9〜12句は自分の願望を表す表現なので、文頭にあるtɕaːw1を動詞の「長生きする」に訳している。

第5句は文字通りにすれば、「私たちはお年寄りが長生きできる(長寿が得られる)ように願おう」という意味であるが、「私たちはお年寄りの長寿を願おう」と簡潔に訳している。

第6、7句では、長寿を「千年、百年の木」に喩える。長寿は千秋万歳に続き、風雨や害虫に侵蝕されても自己防御する性質を持つ沈香樹や相思樹などのような木と同じように健康であることを表す。

第8句は、第6、7句のまとめで、お年寄りが千秋万歳に長生きするように願う。ここで伝達意図をあえて直接に表現し、その後に続く寓喩的な表現の場面設定をするためである。

第9句では、「待つteː5、川taː6、食べるkəːn1、魚pjaː1」などの単語が並んで「川で待てば魚が食べられる」という意味の文を作る。第10句では、「待つteː5、畑naː2、食べるkəːn1、米haw4」などの単語が並んで「畑で待てば米が食べられる(作られる)」という意味の文を作る。言い換えれば、第9句は「川辺に拠っておのずから獲れる魚5を待つ」こと、第10句は「畑にあっておのずから採れる米の実り6を待つ」ことを表現している。しかし、旋律に載せられたこれらの言葉は文面どおりの意味で歌っているわけではない。この第9、10句において、「長寿」が「魚」と「米」に言い換えられている。川から絶えることなく魚が獲れるがごとく、いつまでも畑で米を作ることができるがごとく、お年寄りの寿命は尽きること無く永遠に続くことを表している。また、川辺で待てばおのずと魚が獲れるがごとく、畑に苗を植えて待てばおのずと米が実るがごとく、お年寄りは自然に長寿を全うする様を表している。さらに、魚と米が豊富で簡単に獲得できるがごとく、誰でも簡単に長寿を手に入れられることを表している。

第11、12句では、息子夫婦が自立するまでにかかる時間、袋いっぱいにお金が貯まるまでの長い時間が長寿の一部と見做されている。長く生きるということが、息子たちが立派に育っていくのを見ることやお金がいっぱい溜まっていくのを見ることへ、次々と言い換えられていく。

第13、14句は歌の結びに当たる部分である。第13句の「私の言葉は足りない」というのは、私の歌の歌詞は「お年寄りの長寿ほどには長くない」ことを隠喩している。第14句の「拙い歌を終わる」ということは、「いくら歌ってもお年寄りの長寿を謳歌し尽くすことはできない。あなたがたの時間を無駄にしないために、私はここまでしか歌わない。これからはあなたが続けて歌う」ことを含意している。

今回のように、寓喩的な表現が織り交ぜられた歌謡を味わうためには、文の意味とそこから連想される意味を照らし合わせて解釈する必要がある。歌詞の字面だけを追っていては本当の意味は分からない。その言語(八桂方言)を話す共同体の人々の間には、暗黙にそれを理解するための感情と思考の回路が共有されている。私のようにこのことばの共同体の外の人間が容易に理解できないのもその回路を共有していないことによる。今回の連載も班氏と周氏の解釈の助けにより書き上げることができた。心より御礼を申し上げたい。

八桂方言の歌詞には、標準チワン語と異なる方言形の単語が現れる。本連載では標準チワン語の対応語を当てて対訳するため、八桂方言と標準チワン語における異なる単語の対応表を以下に示す。

| 出現位置 | 田林八桂方言 | 標準チワン語 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 1・2句目 | loeg | roeg | 鳥 |

| 3句目 | laeuz | laeuz | われわれ |

| 5句目 | jeq | geq | 歳を取る |

| 5〜12句目 | jaeu | gyaeu | 長寿、長生きする |

| 11句目 | baex | bawx | 息子の嫁 |

| 11句目 | lengz | rengz | 力 |

| 12句目 | lom | rom | 蓄える |

| 14句目 | nix | neix | この |

2023.1.10

(こう・かいへい/一橋大学大学院言語社会研究科 特別研究員/国立国語研究所 非常勤研究員)