第6回 春の歌(田林県)

録画・録音協力者:周祖練氏

歌手:班桂英氏

連載の6回目では、春に行われる歌掛けで歌う「春の歌」1を取り上げる。この歌謡は春の歌掛けの冒頭、歌掛けへの誘いとして歌われるが、八桂方言で決まった題名はないそうだ。春にのみ歌うことから、本稿では「春の歌」と呼ぶ。動画資料の歌唱者は班桂英氏(1973年生)、撮影者は周祖練氏、撮影日時は2023年2月12日である。録画は第3〜5回と同じく、田林県の有名な萬吉山森林公園内(第3回「追記」も参照されたい)で行った。

この歌謡は、班氏が14~15歳頃に村の長老たちから学んだ歌である。旧正月の月やその後の月に春の歌掛けに誘う時によく歌われる。ある週末、班氏が歌掛けの相手(男性)を探すために地元の萬吉山森林公園へ出かけた際に録音したものである。萬吉山森林公園の頂上で班氏が春の景色を見ながらこの「春の歌」を歌ってくれた。結局その日は歌掛けの相手を見つけられなかったが、おかげで季節の歌謡のありさまに初めて接することができた。

この歌謡は連載の第2回で紹介した「閑逸歌」と同じく歌掛けへ誘う歌であるが、第2回の「閑逸歌」は相手への想いや恋を歌ったものであるのに対して、春の歌は五感で感じた春を歌った風物歌のようなものである。季節に関わる内容は、誰でも歌掛けに参加できるため、盛り上がりやすい。また、どの季節でもそれぞれの歌があるため、暇つぶしの際にほかに思い付く歌がない時はよく季節の歌が歌われる。班氏は、季節の歌は皆が知っているような春の風物を取り上げ、それぞれについて歌い手が自らの情感をどう表現するか、その人の教養、知識(班氏の言葉では「知恵」)を知ることができると言う。班氏曰く、季節の歌は「他人の知恵を盗みながら他人を楽しませる」。そのため、歌の巧拙問わず好んで歌われるようだ。また古伝の季節の歌謡から、かつての村の四季折々の風景を偲ぶことができる。

さて、実際に「春の歌」からチワンの春の今昔の風景を感じてみよう。八桂方言の国際音声記号による表記、それに対応する標準チワン文の対訳、その下に逐語和訳、更にその下の「 」内に日本語訳を示した。文頭にある数字は当該文の番号であり、音節ごとに付けた数字は声調を示す。動画の字幕では、以下の1~3段目を表示する。ただし、曲の冒頭や語と語の間、末尾に挿入される「ya i」、「a」などの装飾音は表示していない。

-

ʔdɯːn1 ʔɪt7 vaː1 man3 ŋaːt8 Ndwen it va maenj ngad 月 一 花 スモモ 発芽する 「十一月にはスモモの花の蕾が出る」 -

ʔdɯːn1 laːp vaː1 man3 ha:j1 Ndwen lab va maenj hai 月 閉じる 花 スモモ 咲く 「十二月にはスモモの花が咲く」 -

ʔdɯːn1 ɕjeːŋ1 vaː1 taːw2 maj5 Ndwen cieng va dauz maeq 月 正月 花 桃 紅色 「正月には桃の花が鮮やかな桃色になる」 -

ʔdɯːn1 ŋiː6 vaː1 lɪm6 vaː1 tɕeːw5 ʔaːŋ5 ɕɪn1 jaj2 Ndwen ngih va limh va jaeuq angq cin yaez 月 二 花 木藍 花 油桐 嬉しい・喜ぶ 本当に とても美しい 「二月は木藍2や油桐3の花の盛りで、実に美しい」 -

ʔdɯːn1 θaːm1 doːk7 faːj2 hɯːn3 ɲɪt7 moː5 Ndwen sam ndok faiz hwnj nyit moq 月 三 竹 木 生える 芽 新しい 「三月は竹4から新しい筍が生える」 -

taːw1-ɕuː1 loːk8-ʔbaːŋ5-noː6 koː3 laj2 Dau cu loeg mbaengq noh goj laez あちこち キツツキ も (大きな声で)鳴く 「あちこちでキツツキが大声で鳴いている」 -

loːk8-kaj5-kan1 ʔkoː3 lɯːn6 Loeg gaeq gaen goj lwenh カモ も (嬉しくて)騒ぐ 「カモも騒いでいる」 -

loːk8-kaj5-tɯːn6 ʔkoː3 faŋ2 Loeg gaeq dwenh goj faengz キジ も (嬉しくて)興奮する 「キジも興奮している」 -

koːp7 tɕaːŋ1 tam2 koː3 ʔaːŋ5 goep jang daemz goj angq 池 中 池 も 嬉しい・喜ぶ 「池の中の蛙も喜んでいる」 -

koːp7-kaːŋ3 ʔaːŋ5 tɕaːŋ1 viː3 Goep gangj angq jang vij 亀 嬉しい・喜ぶ 中 小川・溝 「亀5は小川の中で喜んでいる」 -

tɕiː3-faːn2 ʔaːŋ5 tɕaːŋ1 poː1 Jij fanz angq jang bo ヨツメジカ 嬉しい・喜ぶ 中 山の斜面 「ヨツメジカは山裾で喜んでいる」 -

ljeːŋ2-laː2 lɪm1 viː3 luək8 Liengz laz lim vij lueg 蛍 満ちている 小川・溝 谷 「小川や谷は蛍で満ちている」 -

ŋɯːk8 ʔdaj1 haːj3 ɕeːn3 θuəŋ1 Ngwg ndae haij cenj sueng 大蛇(伝説の蛇) 中 海 逆巻く 面・側 「大蛇6は海の中でとぐろをまいている」 -

luəŋ2 kɯːn2 ʔbən1 ɕeːn3 moː5 Luengz gwnz mbwn cenj moq 龍 上 空 抜け替わる 新しい 「龍は天に昇って脱皮して新しい体になる」 -

teː1-toː5 ɕaːw4 laː1 loːŋ2 De doq caux la longz ミツバチ 〜し始める 探す 巣 「ミツバチは巣を探し始める」 -

huːn2 pɯːŋ2 ɕaːw4 meːw2-kəːn1 Hunz bwengz caux meuz gwn 人 天下の・世界の 〜し始める 穀物 「世の中の人々は穀物を植え始める」 -

juː5 laː3 ʔbɯːn1 ɕɪŋ1-fuː2 Yuq laj mbwn cing fuz で 下 空 幸福な 「幸せが世の中にある」 -

ɕəːn2 vən1 leːw4 paj1 pjaːj1 Coenz vwen leux bae byai 語句 歌 完了 行く 末尾 「私の言葉はこれで最後だ」 -

ɕəːn2 kwaːj taŋ2 puː4-moː5 Coenz gvai daengz bux moq 語句 利発な 待つ 他の人 「あとは他の方の賢い歌を待とう」

写真1 木藍の花(2023年3月4日 周祖練氏撮影)

写真2 油桐の花(2023年3月15日 周祖練氏撮影)

写真3 油桐の木(2023年3月15日 周祖練氏撮影)

写真4 ユーラク竹(油簕竹)(2023年3月3日 周祖練氏撮影)田林県では油簕竹も昔よりかなり減ってきたというが、過度な伐採によるものかどうかは不明である。

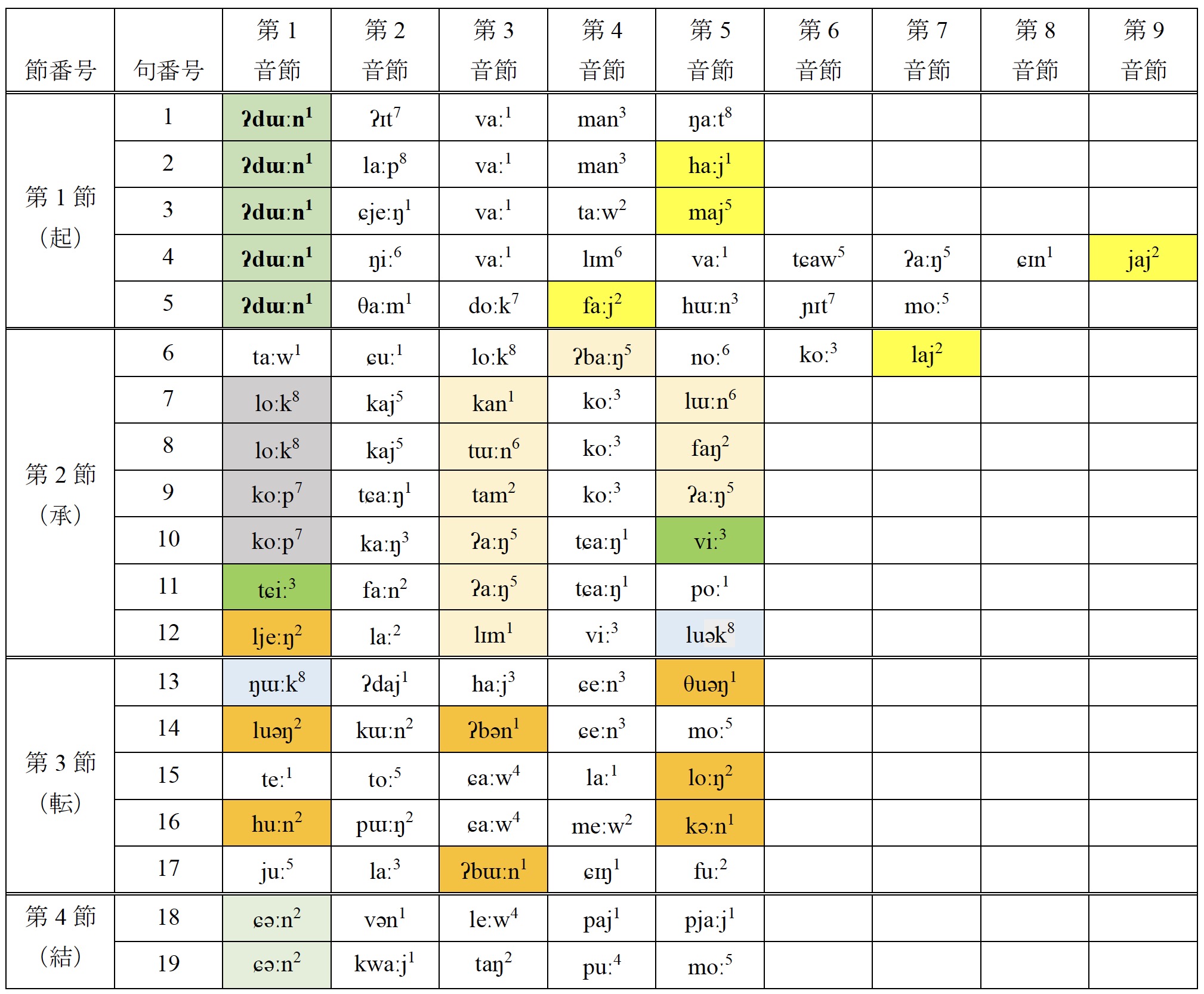

これまで紹介した歌謡はすべて五言排歌7(第1〜4回)や五言と七言を組み合わせた歌謡(第5回)であるが、春の歌は五五五九七・七五五五五五五・五五五五五・五五というふうに、五言、七言、九言を組み合わせた歌である。このような五言、七言、九言を組み合わせた歌謡は本連載で初めてである。

春の歌の全体は19句からなっており、構成は起(第1〜5句)承(第6〜12句)転(第13〜17句)結(第18〜19句)、つまり五・七・五・二といった四節に分節できると考える。

まず、第1〜5句の五句は起に当たる部分であり、ここでは冬から春にかけての風物を取り上げながら歌っている。歌い手は、われわれの故郷がさまざまな植物に彩られ、春はもちろんのこと、冬からもすでに色とりどりで華やかだと歌うことにより、聞き手の共感を得る。歌い手の意図は、視覚から聞き手に春を感じさせることにあると考えられる。

次に、第6〜12句の七句は承に当たる部分である。チワン族地域の春でよく見られる生き物の営みを取り上げて歌っている。歌い手は色々な生き物の鳴き声を直接的に描写している訳ではないが、lɯːn6「(嬉しくて)騒ぐ」、faŋ2「(嬉しくて)興奮する」、ʔaːŋ5「嬉しい・喜ぶ」、lɪm1「満ちている」などといった形容詞を用いることで、聴覚から聞き手に春を感じさせている。撮影協力者の周氏によれば、特に第12句の「小川や谷は蛍で満ちている」では、小川や谷の至る所にljeːŋ2-laː2「蛍」がlɪm1「満ちている、いっぱい飛んでいる」ことを描写することにより、小川のせせらぎだけでなく、蛍が羽ばたく音も聴こえてくるような感覚を聞き手に与えるという。周氏は、音を描写する形容詞が用いられていない第12句の歌詞において、普段聞こえてこないような音が喚起される点を賛美している。

それから、第13〜17句の五句は転に当たる部分である。歌い手は聞き手の視覚や聴覚に刺激を与えた後、その想像力を刺激するような作戦に転じる。目で見ることができない大蛇や龍、そしてどこかにいるミツバチや人々、さらには幸せのような抽象的なものまで聞き手に想像させ、聞き手が春の美しさをダイナミックに感じられるように歌っている。

最後に、第18〜19句の二句は結に当たる部分である。自分の歌を完結させると同時に、歌掛けを誘う形に展開させる働きがある。

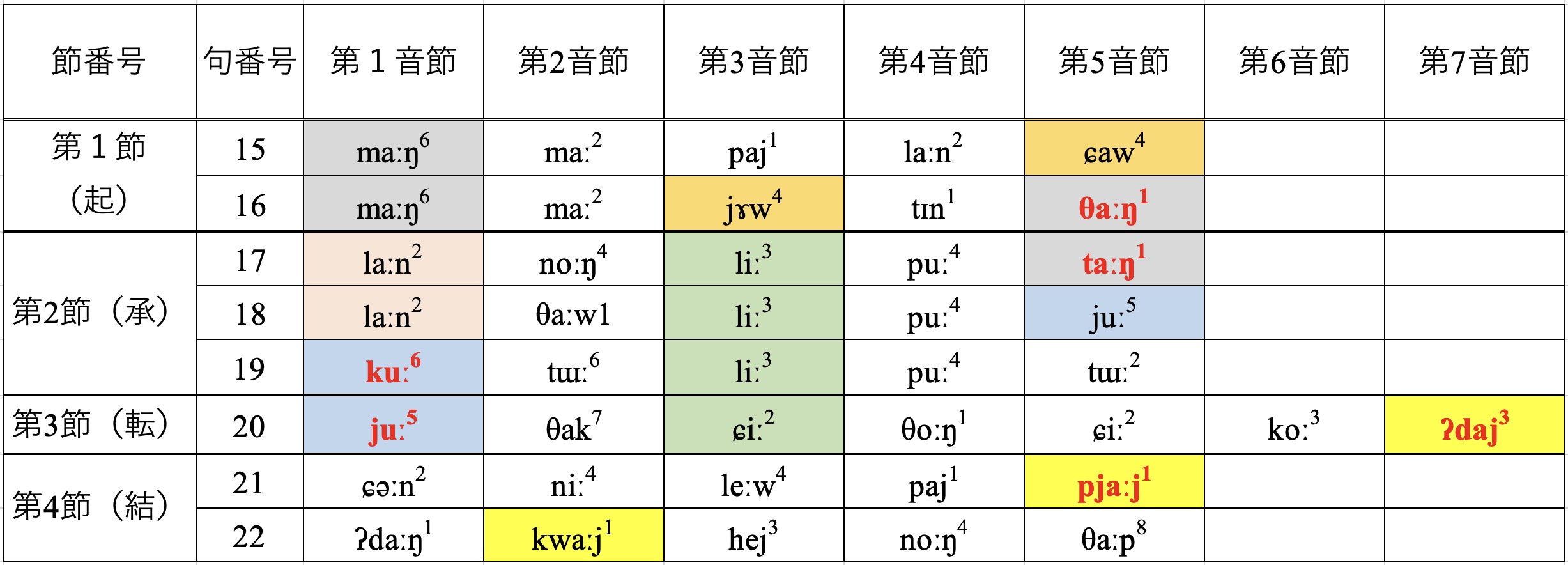

以下は、春の歌の押韻体系も考察である。春の歌の押韻体系はこれまで紹介した歌謡と異なる。第4回の賛房歌は、基本的に上の句の最後の音節(脚)と下の句の真ん中の音節(腰)で韻を踏む押韻体系であった。第5回の祝福歌は、より複雑な押韻体系を持つ(第5回の祝福歌 図1祝福歌の押韻体系図を参照されたい)。一方、図1「春の歌の押韻体系図」で示すように、春の歌には賛房歌と祝福歌と異なる押韻体系を持つとはいえ、その両者の押韻の特徴を併せ持つと言える。

図1 「春の歌」の押韻体系図(同じ色は同じ韻である)

例えば、第4〜5句、第7〜10句などでは、最後の音節(脚)と下の句の真ん中の音節(腰)で韻を踏む点は第4回の賛房歌と同じである。また、第1〜5句(第1節)、第7〜10句(第2節)、第18〜19句(第4節)などでは、最初の音節(頭)は同じ韻、第2、3、4句の最後の音節(尾)も韻を踏んでいる点は第5回の祝福歌と共通している。

一方、第6〜12句(第2節)では、真ん中の音節(腰)はすべて鼻音が含まれる韻を踏んでいるだけではなく、第7と8句、第8と9句、第9と10句は真ん中の音節(腰)も韻を踏んでいる。第10と11句は最初の音節(頭)と最後の音節(尾)韻を踏んでいる点は特徴的である。その他、第12〜17句(第2節の末尾句から第3節まで)では、上の句の最後の音節(尾)と下の句の最初の音節(頭)と押韻している点も特徴的である。

八桂方言の歌詞には、標準チワン語と異なる方言形の単語が現れる。本連載では標準チワン語の対応語を当てて対訳するため、八桂方言と標準チワン語における異なる単語の対応表を以下に示す。

| 出現位置 | 田林八桂方言 | 標準チワン語 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 4句目 | limh | rimh | 木藍 |

| 4句目 | yaej | yawj | とても美しい |

| 6〜8句目 | loeg | roeg | 鳥 |

| 6句目 | laez | raez | (大きな声で)鳴く |

| 9〜11句目 | jang | gyang | 中 |

| 11句目 | jij fanz | gij fanz | ヨツメジカ |

| 12、15句目 | laz | raz | 探す |

| 12句目 | lim | rim | 満ちている |

| 13句目 | ndae | ndaw | 中 |

| 15句目 | longz | rongz | 巣 |

| 16句目 | hunz | vunz | 人 |

| 16句目 | bwengz | biengz | 天下の・世界の |

| 17句目 | yuq | youq | で |

| 18句目 | vwen | fwen | 歌 |

| 19句目 | bux moq | boux moq | 他の人 |

2023.4.25

第7回 迎客対唱歌(田林県)

録画・録音協力者:周祖練氏

歌手:盧万香氏(男)、班桂英氏(女)

連載の7回目では、子どもの誕生百日を祝う宴会で歌われた男女の歌掛けを取り上げる。この歌掛けには元々題名はないが、客人を迎えるときに歌うことから、本稿では「迎客対唱歌」(げいきゃくたいしょうか)と呼ぶ。「対唱歌」とは、二人または二組による相互で歌を掛け合わせた歌である。「はじめに」で述べたように、チワン族の歌の掛け合いは男女が恋愛する時だけではない。祭りやお祝いの宴など、人々が集まれば歌の掛け合いが行われ、人々はそれを娯楽として楽しむ。歌い手は相手の歌う歌の内容や形式に応じて、即座に歌詞を考えて歌い返さなければならない。その地域の人なら誰でも歌を歌うことができるというわけでなく、優れた人もいれば、苦手な人、できない人もいる。また、歌が次々に生まれてくる現場には、民族の音楽や文学などに関心があるチワン族の聞き手たちがいて、歌の掛け合い世界を楽しむ。

歌の掛け合いには、一問一答の問答形式、句数が自由な対話形式や句数を固定させた応酬形式などがある。この「迎客対唱歌」は本連載で初めて取り上げる相互唱で、かつ対話形式で歌われる。お年寄りの話によると、筆者の故郷である天等県(チワン語南部方言地域)では、このような迎客の歌掛けは1960年代頃からほとんど行われなくなったという。多くの読者と同じように、「迎客対唱歌」は筆者にとっても初めて耳にした迎客の歌掛けとなる。

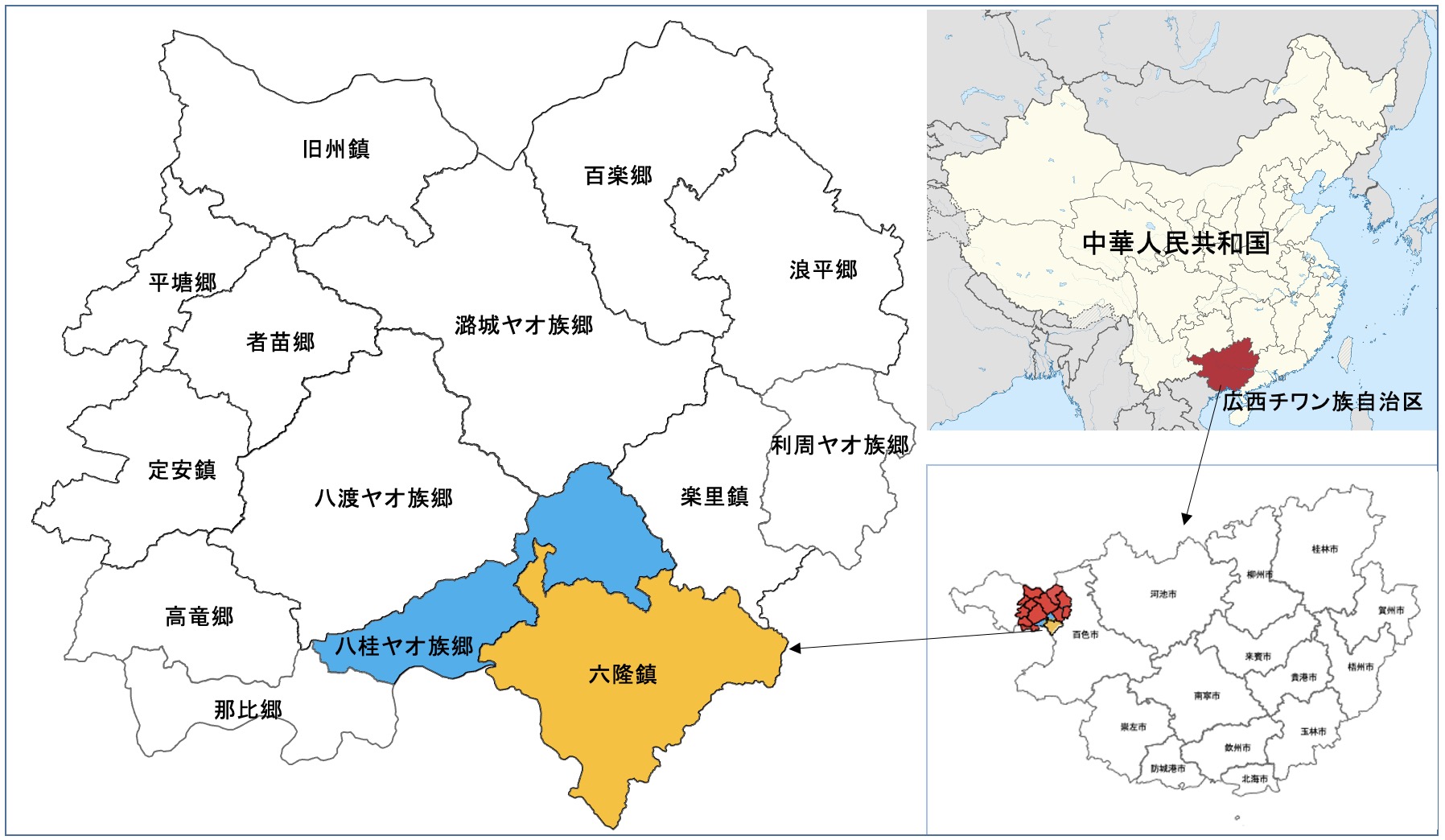

動画資料の歌唱者は盧万香氏(男、1972年生、初めて本連載に登場する歌手)と班桂英氏(女、1973年生)である。盧万香氏と班桂英氏はともに田林県の出身だが、班氏は八桂ヤオ族郷八桂村六胡集落(地図3の青の地域)、盧氏は隣の田林県六隆鎮小欖村(地図3の黄色の地域)の生まれである。撮影者は周祖練氏、撮影日時は2023年2月18日で、撮影場所は八桂ヤオ族郷八桂村六胡集落にある班志明氏(百日祝いのご主人、班桂英氏の実家の親戚)の自宅である。

地図1 田林県地図(第1回の地図3を再掲し、六隆鎮を黄色く塗った)

田林県の中にあって、八桂ヤオ族郷のチワン語八桂方言と、六隆鎮のチワン語六隆方言とでは、多少の音韻的差異が観察される1が、両方言間は相互に理解可能である。また、両地域とも八桂調特有の旋律を共有しており、両氏の間での歌掛けも可能である。第1回でも述べたように、田林県の人口は約22万人(2020年国勢調査)であり、そのうち漢民族の人口は約27%、少数民族の人口は約73%を占めている。中でもチワン族の人口は総人口の59%を占めている。広西田林県人民政府2によると、田林県八桂ヤオ族郷には漢民族、チワン族、ミャオ族、ヤオ族の4民族が居住しているが、人口構成は明らかではない。田林県六隆鎮では、漢民族が約6万人(約27%)、少数民族が約16万人(約73%)、そのうちチワン族は約13万人で、県内総人口の約59%を占める。

チワン地域では、冠婚葬祭および出産、百日祝いや誕生日などの特別な日に、親戚、友人や村人を自宅に招いて食事をする習慣がある。筆者が調査している田林県の八桂ヤオ族郷と六隆鎮も同じ習慣がある。また、そのような特別な日には、歌掛けに優れた人を客人として招く。ホストとなる家の主人は、そういった歌掛けの客人に頼んで家の前に立たせ、遠方から来る客人をもてなしてもらうそうである。遠くからやってきた客は玄関の前で歌掛けの客と歌を交わす。主人に代わって出迎える歌掛けの客は歓迎の意を表すために、客人一人につき十杯の酒を捧げる決まりとなっている。八桂ヤオ族郷では、昔は冠婚葬祭や客人を招いた際にあいさつの代わりに行われる儀礼歌とともに、来客にその場で酒十杯を飲ませてから玄関に入れる習慣があったが、今は結婚式だけ来客にお酒を十杯飲ませる習慣が残っている。また、現在では、結婚式以外のすべての儀式において、お酒の代わりに甘いお茶(羅漢果茶3)や黒砂糖入りの生姜汁4を来客に捧げるようになったという。歌掛けができる来客には、歌では十杯のお酒を勧めつつ一杯の甘いお茶か生姜汁だけを渡し、歌掛けができない客人には普通の言葉で挨拶し甘いお茶か生姜汁を一杯だけ渡す。このような習慣へ変わったのがいつかは未詳である。

今回は班桂英氏の紹介により、撮影協力者の周祖練氏がお祝いに参加した。班桂英氏によれば、同氏の親戚である班志明氏は、孫の誕生百日を祝うために、彼女や彼女の歌仲間を何人か招待したそうである。玄関の前に民族衣装の正装で立ち並んでいる女性たちは、同村の各家庭から手伝いに来た女性たちである。班桂英氏の近くにいる女性たちは、歌でお客さんと歌掛けをするためにいる女性たちである。今回の迎客対唱歌は華やかなパーティの場で行われ、その歌掛けにマイクが使われている。昔はどのような大人数のパーティであってもマイクは使われなかっただろうから、玄関で来客を迎える時に、来客と主人側との間で挨拶の代わりに交わされる儀礼歌が、当時どのようなものであったか知りたくなる。40代の歌手である盧氏と班氏によれば、彼らが幼い頃(30年数前)は今のような形式で来客を歓迎したわけではないそうである。30年数前は、歌ができる人が多かったため、来客に合わせて歓迎の歌を自分で歌った主人が多かった。先に到着した客は皆家の中に入ったため、玄関には客、客を出迎えた家の主人側や歌好きな観客か隣家の人数名ぐらいであった。現在の結婚式と同じように、家の主人側は客に「これは〇〇のお酒だ」と歌いながら、そのつど盃にお酒を注いで捧げるのと同程度に、客に対して最高の歓迎の儀礼を行ったという。

しかし、30数年前と比べると、現在歌を歌える、かつ歌の掛け合いができる人がとても少なくなっている。また、結婚式を除いて来客に十杯のお酒ではなく、お酒の代わりにお茶や生姜汁を1杯しか出さないようになっている。その上、マイクが使われるようにもなっている。来客を歓迎する歌掛けはもうあいさつの代わりに行われるものではなくなり、歌上手の来客と家の主人側同士の「歌の交換」の場や、パーティーを盛り上げるための演し物にもなっている。歌い手はマイクを通して自らの歌を遠くにいる人にも聞こえるように歌う。一方、聞き手はマイクから流れてきた歌をただ楽しむだけである。このような変化は、歌掛けに対する意識や価値観の変容が関わる。かつての歌掛けは基本的に歌詞そのものが重要視されていた。しかし、今では歌詞だけではなくさまざまな要素も魅力としての比重が高まってきた。歌掛けは歌詞そのものを歌い手の口から直接「聴く」ものから、マイクなどを通じて顔の見えない大勢の客人に「聴かれる」ものへ、さらに視覚的に色鮮やかな民族衣装でもてなす「見られる」ものへと変化したと言えよう。歌の内容を十分に理解できない若者も、そのような演出のお陰で来やすくなり、スマートフォンやカメラで写真や動画に収めるようになっている。

中国の少数民族地域において、少数民族の言葉は学校教育やマスメディアの影響によって衰退し、消滅の危機に瀕している。また、歌唱文化も例外ではない。チワン族のこの歌掛け文化も、他の中国少数民族と同じように、衰退し、消滅が危ぶまれる。今となっては、かつてのように日々の生活の儀礼としての意味が薄らいでいるかもしれないが、やはりチワン族の人々にとって歌掛けは感情を表出する重要な手段であることには変わりはない。それぞれの共同体で、同じ喜びや悲しみなどの感情を共有し、住民の絆を深める役割を今でも十分に担っている。

そのような危機的状況の中で、本稿の班氏のように次世代への継承活動に取り組む歌手たちがおり、積極的に古老の歌を歌い継ごうと励んでいる。班氏も今では田林県屈指の「伝統芸能」の担い手となっていらっしゃる。班氏が歌掛けを学び始めたのは10代のはじめだが、即興で歌えるようになったのは40を過ぎてからである(連載第2回を参照)。そして、人から受け継いだ今回のような古い歌の数々をマスターして、ようやく一人前の「伝統歌手」(伝統的な歌い手)になれたという。そのような班氏の現在の懸念は、更に下の世代の歌い手の育成である。今後、班氏の背中を見て後継者として育っていく若者が多く出てくることを切に願うばかりである。残っているチワン族の歌の文化をいかに継承していくかは今後の議論に委ねられるが、班氏の背中姿を見て歌を掛け合う「伝統芸能」を身に付けようとする人々が現れている。例えば、動画の中には、マイクを握っていないが、口が動いている女性たちである。その女性たちは歌を勉強するために、班氏についてお祝いに参加したのだという。

以下に、八桂方言の国際音声記号による表記、それに対応する標準チワン文の対訳、その下に逐語和訳、更にその下の「 」内に日本語訳を示した。文頭にある数字は当該文の番号であり、音節ごとに付けた数字は声調を示す。動画の字幕では、以下の1~3段目を表示する。ただし、曲の冒頭や語と語の間、末尾に挿入される「ya i」、「a」などの装飾音は表示していない。

まず、客人として来た盧万香氏の歌を聞いてみよう。

| 男: | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | koː5 | ʔoːk7 | laːn2 | koː5 | maː1 |

| Goq | ok | lanz | goq | ma | |

| 兄・男性(年上) | 出る | 家 | 兄・男性(年上) | 来る | |

| 「兄(僕)は自宅を出て(ここに)来た」 | |||||

| 2 | kwaːŋ1 | ʔoːk7 | laːn2 | kwaːŋ1 | taw3 |

| Gvang | ok | lanz | gvang | daeuj | |

| 貴公子 | 出る | 家 | 貴公子 | 着く | |

| 「兄(僕)は自宅を出て(ここに)着いた」 | |||||

| 3 | kwaː5 | kuː3 | ʔbaːn3 | haw4-jaːŋ2 | |

| Gvaq | guj | mbanj | haeux-yangz | ||

| 通り過ぎる | 九 | 村 | コーリャン | ||

| 「(来るまでに)九つの村のコーリャン(の畑)を通り過ぎた」 | |||||

| 4 | kwaː5 | kuː3 | paːn2 | ʔoːj3-mɔj5 | |

| Gvaq | guj | banz | oij-moih | ||

| 通り過ぎる | 九 | 面(類別詞) | サトウキビの一種 | ||

| 「九面のサトウキビ(の畑)を通り過ぎた」 | |||||

| 5 | nap8 | liː2 | maː4 | kwaː5 | paːn2 |

| Naeb | liz | max | gvaq | banz | |

| 踏む | 足跡 | 馬 | 通り過ぎる | 平地 | |

| 「馬の足跡を踏みながら平らな場所を通り過ぎた」 | |||||

| 6 | nap8 | liː2 | faːn2 | kwaː5 | naːŋ5 |

| Naeb | liz | fanz | gvaq | nangh | |

| 踏む | 足跡 | 鹿の一種(キョン) | 通り過ぎる | 峠 | |

| 「鹿の足跡を踏みながら峠を通り過ぎた」 | |||||

| 7 | kwaː5 | taw3 | taŋ2 | pjɤŋ2 | noːŋ4 |

| Gvaq | daeuj | daengz | biengz | nuengx | |

| 通り過ぎる | 来る | 到着する | ところ | 妹・弟 | |

| 「妹(あなた)のところにやって来た」 | |||||

| 8 | pjɤŋ2 | θaːw1 | pjɤŋ2 | koː3 | ʔaːn4 |

| Biengz | sau | biengz | goj | anx | |

| ところ | 若い女性 | ところ | も | 広くゆったりしている | |

| 「妹(あなた)のところも広々とした場所だ」 | |||||

| 9 | ʔbaːn3 | θaːw1 | koː3 | ʔbaːn3 | haːj1 |

| Mbanj | sau | goj | mbanj | hai | |

| 村 | 若い女性 | も | 村 | 開く | |

| 「妹(あなた)の村も拓かれた村だ」 | |||||

| 10 | han1 | θaːw1 | kwaːj1 | tɕɪk7 | taːw5 |

| Haen | sau | gvai | jik | dauq | |

| 見える | 若い女性 | 美しい | 怠ける | 帰る | |

| 「美しい妹(あなた)を見てしまい、いつまでも帰りたくない」 | |||||

| 11 | ʔbaːn3 | θaːw1 | koː3 | ʔbaːn3 | jaj2 |

| Mbanj | sau | goj | mbanj | yaez | |

| 村 | 若い女性 | も | 村 | とても美しい | |

| 「妹(あなた)の村もとても美しい村だ」 | |||||

| 12 | han1 | naːŋ2 | jaj2 | tɕɪk7 | taːw5 |

| Haen | nangz | yaez | jik | dauq | |

| 見える | お嬢さん | とても美しい | 怠ける | 帰る | |

| 「とても美しいお嬢さん(あなた)を見てしまい、いつまでも帰りたくない」 | |||||

| 13 | ɕəːn2 | niː4 | leːw4 | paːj1 | pjaːj1 |

| Coenz | nix | leux | bae | byai | |

| 語句 | この | 完了 | 行く | 末端 | |

| 「この語句が終わったら、(ぼくの)歌は終わりを迎える」 | |||||

| 14 | noːŋ4 | paːk7 | kwaːj1 | hiː3 | moː5 |

| Nuengx | bak | gvai | hij | moq | |

| 妹・弟 | 口 | 美しい | 始まる | 新しい | |

| 「歌が優れて上手な妹(あなた)、新しい歌を歌ってください」 | |||||

盧氏のこの即興歌は4つのパートに分析できる。第1句〜第2句が「起」、第3句〜第8句が「承」、第9句〜第12句が「転」、第13句〜第14句が「結」となる。「起」では自分が到着したことを出迎えの人々に伝える。そこで、出迎えた男性がすぐに盧氏にお酒を渡し、盧氏の到着を歓迎する。「承」では自分が遠方からはるばるこのお祝いのためにきたことを人々にアピールする。「転」ではまず村の素晴らしさに触れ、出迎えてくれた女性たちを褒めている。そこで、出迎えた女性の一人が網に入った桃色の卵を盧氏の首にかけ、盧氏の賛美に感謝や受け取る気持ちを表す。「結」では、自分の歌を終わらせて、出迎える女性たちの返事を求める。

盧氏の歌の押韻体系は比較的シンプルであるが、起承転結のところに工夫がある。第1句〜第2句では腰(真ん中の音節)に、第3句〜第8句では前の句の脚(最後の音節)と次の句の腰(真ん中の音節)に、第9句〜第12句や第13句〜第14句でも前の句の脚(最後の音節)と次の句の腰(真ん中の音節)に韻が踏まれている。しかし、起と承(第2句と第3句)の間には腰(真ん中の音節)で、承と転(第8句と第9句)の間には第8句の脚(最後の音節)と第9句の頭(最初の音節)に押韻がある。

次に、班桂英氏の出迎える歌を聞いてみよう。

| 女: | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 15 | ŋɔn2 | niː4 | teːŋ1 | ŋɔn2 | ʔdiː1 |

| Ngoenz | nix | deng | ngoenz | ndi | |

| 日 | この | ちょうど | 日 | 良い | |

| 「今日はちょうどお日柄が良い」 | |||||

| 16 | hoː4-law2 | ʔdaj3 | θjeːŋ4-fuːŋ6 | ||

| Hox-laeuz | ndaej | siengx-fungh | |||

| 私たち | できる | 出会う | |||

| 「(この家の主人のおかげで)私たちは(この日に)出会うことができた」 | |||||

| 17 | ʔbɤw3 | ban2 | law3 | ban2 | ɕaː2 |

| Mbouj | baenz | laeuj | baenz | caz | |

| 否定辞 | できる | お酒 | できる | お茶 | |

| 「お酒が飲めなくてもお茶は飲める」 | |||||

| 18 | heːj3 | laː2 | tɕɪŋ5 | law3 | koːn5 |

| Heij | laz | jingq | laeuj | gonq | |

| 〜させる | 私(謙称) | 捧げる | お酒 | 先に | |

| 「私からまずお酒を捧げさせてください」 | |||||

| 19 | tɕɪŋ5 | ɕeːn3 | law3 | taːj6 | ʔiːt7 |

| Jingq | cenj | laeuj | daih | it | |

| 捧げる | 杯(類別詞) | お酒 | 第 | 一 | |

| 「一杯目のお酒をどうぞ」 | |||||

| 20 | naː3 | lak7 | ʔbɪt7 | paj1 | heːn2 |

| Naj | laek | mbit | bae | henz | |

| 顔 | 〜しないで | そむける | 行く | 側 | |

| 「顔を横にそむけないでください」 | |||||

| 21 | tɕɪŋ5 | ɕeːn3 | law3 | taːj6 | ŋiː6 |

| Jingq | cenj | laeuj | daih | ngih | |

| 捧げる | 杯(類別詞) | お酒 | 第 | 二 | |

| 「二杯目のお酒をどうぞ」 | |||||

| 22 | law3 | pjeːk7-θwiː6 | tɕaːŋ1 | naː2 | |

| Laeuj | byiek-suih | jang | naz | ||

| お酒 | コナギ | 中 | 水田 | ||

| 「田んぼに生えているコナギのお酒だ」 | |||||

| 23 | piː4 | ʔbɤw3 | ɕaː2 | ɕaː4 | neːm3 |

| Bix | mbouj | caz | cax | nemj | |

| 兄・姉 | 否定辞 | 嫌う | 〜なら | 飲む | |

| 「兄(あなた)よ、嫌でなければ飲んでください」 | |||||

| 24 | tɕɪŋ5 | ɕeːn3 | law3 | taːj6 | θaːm1 |

| Jingq | cenj | laeuj | daih | sam | |

| 捧げる | 杯(類別詞) | お酒 | 第 | 三 | |

| 「三杯目のお酒をどうぞ」 | |||||

| 25 | law3 | ʔbɤw3 | vaːn1 | ʔbɤw3 | tɕeːt7 |

| Laeuj | mbouj | van | mbouj | jet | |

| お酒 | 否定辞 | 甘い | 否定辞 | 強い | |

| 「お酒は甘くもなく強くもない」 | |||||

| 26 | piː4 | taw3 | kuk8 | heːk7 | peːŋ2 |

| Bix | daeuj | gueg | hek | bengz | |

| 兄・姉 | 来る | する | お客 | 貴重な | |

| 「兄(あなた)は貴賓としていらっしゃっています」 | |||||

| 27 | lɔm1 | ŋɔn2 | leːŋ2 | mɤŋ2 | taw3 |

| Loem | ngoenz | lengz | mwngz | daeuj | |

| 損をする | 日 | 仕事 | あなた | 来る | |

| 「あなたは一日の仕事をおいてわざわざお越しくださいました」 | |||||

| 28 | tɕɪŋ5 | ɕeːn3 | law3 | taːj6 | θiː5 |

| Jingq | cenj | laeuj | daih | siq | |

| 捧げる | 杯(類別詞) | お酒 | 第 | 四 | |

| 「四杯目のお酒をどうぞ」 | |||||

| 29 | law3 | tup8-mi:4 | tɕaːŋ1 | ʔdɔŋ1 | |

| Laeuj | dub-mix | jang | ndoeng | ||

| お酒 | 秋海棠 | 中 | 土山 | ||

| 「山の中に生えている秋海棠5のお酒です」 | |||||

| 30 | koː5 | mi:3 | ɕeːn2 | ɕiː4 | teː5 |

| Goq | mij | cenz | cix | deq | |

| 兄・男性(年上) | 〜しない | 嫌う | 〜なら | 待つ | |

| 「兄(あなた)よ、嫌でなければ少しお待ちください」 | |||||

| 31 | tɕɪŋ5 | ɕeːn3 | law3 | taːj6 | haː3 |

| Jingq | cenj | laeuj | daih | haj | |

| 捧げる | 杯(類別詞) | お酒 | 第 | 五 | |

| 「五杯目のお酒をどうぞ」 | |||||

| 32 | law3 | meː6 | paː3 | paːŋ1 | θeːw1 |

| Laeuj | meh | baj | bang | siu | |

| お酒 | 女性 | 伯母 | 手伝う | 醸す | |

| 「伯母が醸してくれたお酒です」 | |||||

| 33 | law3 | meː6 | leːw2 | paːŋ1 | kuk8 |

| Laeuj | meh | liuz | bang | gueg | |

| お酒 | 女性 | 叔母(叔父の妻) | 手伝う | する | |

| 「叔母が作ってくれたお酒です」 | |||||

| 34 | kuk8 | ʔbɤw3 | loː4 | tɕiː3 | laːj1 |

| Gueg | mbouj | lox | jij | lai | |

| する | 否定辞 | 知る | 幾つ | 多い | |

| 「(私はお酒を作るのが)あまり上手ではない」 | |||||

| 35 | ɕaːm1 | koː5 | kwaːj1 | kɤn1 | koːn5 |

| Cam | goq | gvai | gwn | gonq | |

| 捧げる | 兄・男性(年上) | 美しい | 飲む | 先に | |

| 「好男子の兄(あなた)に捧げた(このお酒を)先にお飲みください」 | |||||

| 36 | tɕɪŋ5 | ɕeːn3 | law3 | taːj6 | lɔk7 |

| Jingq | cenj | laeuj | daih | loek | |

| 捧げる | 杯(類別詞) | お酒 | 第 | 六 | |

| 「六杯目のお酒をどうぞ」 | |||||

| 37 | law3 | ʔbaj1-ʔdoːk7 | ʔbaj1-peːw1 | ||

| Laeuj | mbae-ndok | mbae-beu | |||

| お酒 | ユーラク竹の葉っぱ | 麻竹の葉っぱ | |||

| 「竹の葉で作ったお酒です」 | |||||

| 38 | law3 | haw1-heːw1 | lam4 | taː4 | |

| Laeuj | haeu-heu | laemx | dah | ||

| お酒 | 青臭い | 水 | 川 | ||

| 「お酒は青竹のような風味で、濁った川の水のようです」 | |||||

| 39 | laː6 | naː3 | noːŋ4 | ɕiː4 | kɤn1 |

| Lah | naj | nuengx | cix | gwn | |

| 見る | 顔 | 妹・弟 | 〜なら | 飲む | |

| 「妹(私)の顔を立てて飲んでください」 | |||||

| 40 | tɕɪŋ5 | ɕeːn3 | law3 | taːj6 | ɕeːt7 |

| Jingq | cenj | laeuj | daih | cet | |

| 捧げる | 杯(類別詞) | お酒 | 第 | 七 | |

| 「七杯目のお酒をどうぞ」 | |||||

| 41 | law3 | man2-leːw4 | tɕaːŋ1 | poː1 | |

| Laeuj | maenz-leux | jang | bo | ||

| お酒 | キャッサバ | 中 | 盛り土 | ||

| 「(これは)盛り土の中で育てたキャッサバのお酒です」 | |||||

| 42 | liː4 | tɕeːw¹ | haw1 | ɲuː6 | vaːj2 |

| lix | jeu | haeu | nyuh | vaiz | |

| 有る | 筋(類別詞) | 臭い | 尿 | 水牛 | |

| 「牛のおしっこのような臭いです」 | |||||

| 43 | ʔbɤw3 | ɕeːn2 | ɕaː4 | koː5 | neːm3 |

| Mbouj | cenz | cax | goq | nemj | |

| 否定辞 | 嫌う | 〜なら | 兄・男性(年上) | 飲む | |

| 「嫌でなければお飲みください」 | |||||

| 44 | tɕɪŋ5 | ɕeːn3 | law3 | taːj6 | peːt7 |

| Jingq | cenj | laeuj | daih | bet | |

| 捧げる | 杯(類別詞) | お酒 | 第 | 八 | |

| 「八杯目のお酒をどうぞ」 | |||||

| 45 | law3 | maːk7-vɯk8 | ʔdaj1 | ʔdɔŋ1 | |

| Laeuj | mak-vweg | ndae | ndoeng | ||

| お酒 | どんぐり | 中・奥 | 土山 | ||

| 「山の奥のどんぐりのお酒です」 | |||||

| 46 | puː4 | leːj2 | kɤn1 | koː3 | ʔboːn1 |

| bux | leiz | gwn | goj | mbon | |

| 人(類別詞) | 誰 | 飲む | も | 苦しい | |

| 「誰もが飲んで苦い顔になると言います」 | |||||

| 47 | koː5 | mi:3 | ɕeːn2 | ɕiː4 | teː5 |

| Goq | mij | cenz | cix | deq | |

| 兄・男性(年上) | 〜しない | 嫌う | 〜なら | 待つ | |

| 「兄(あなた)よ、嫌でなければお待ちください」 | |||||

| 48 | tɕɪŋ5 | ɕeːn3 | law3 | taːj6 | kuː3 |

| Jingq | cenj | laeuj | daih | guj | |

| 捧げる | 杯(類別詞) | お酒 | 第 | 九 | |

| 「九杯目のお酒をどうぞ」 | |||||

| 49 | law3 | maːk7-jiːt8 | maːk7-tɔŋ2 | ||

| Laeuj | mak-yid | mak-doengz | |||

| お酒 | ユカン | キワタ | |||

| 「油柑と木綿で作ったお酒です」 | |||||

| 50 | law3 | θɔm3 | ʔbɤw3 | ban2 | kɤn1 |

| Laeuj | soemj | mbouj | baenz | gwn | |

| お酒 | 酸っぱい | 否定辞 | できる | 飲む | |

| 「この酒は酸っぱくて飲めない」 | |||||

| 51 | ʔdɤn1 | niː4 | teː5 | noːŋ4 | jeːn6 |

| ndwn | nix | deq | nuengx | yenh | |

| 立つ | ここ | 待つ | 妹・弟 | 渡す | |

| 「妹(私)が持ってくるまでここで立って待ってください」 | |||||

| 52 | tɕɪŋ5 | ɕeːn3 | law3 | taːj6 | ɕiːp8 |

| Jingq | cenj | laeuj | daih | cib | |

| 捧げる | 杯(類別詞) | お酒 | 第 | 十 | |

| 「十杯目のお酒をどうぞ」 | |||||

| 53 | law3 | law2 | ʔbɤw3 | ban2 | kɤn1 |

| Laeuj | laeuz | mbouj | baenz | gwn | |

| お酒 | われわれ | 否定辞 | できる | 飲む | |

| 「私たちのお酒はおいしくないので飲めない」 | |||||

| 54 | koː5 | ɲɪŋ6 | naː3 | ɕiː4 | teː5 |

| Goq | nyiengh | naj | cix | deq | |

| あなた | 顔を立てる | 顔 | 〜なら | 待つ | |

| 「顔を立ててくれるなら、お待ちください」 | |||||

| 55 | ɕəːn2 | vɯn1 | hoːj5 | ʔbɤw3 | laːj1 |

| Coenz | vwen | hoiq | mbouj | lai | |

| 語句 | 歌 | 私(謙称) | 否定辞 | 多い | |

| 「私の歌の語句は多くない」 | |||||

| 56 | heːk7 | pɯŋ2 | jaj1 | naːj1 | moː5 |

| Hek | bwengz | jae | nai | moq | |

| お客 | 〜の方 | 遠い | 歌う | 新しい | |

| 「遠くからいらっしゃったお客人、新しい歌を歌ってください」 | |||||

班氏が歌ったこの歌は故閉克堅(男、1936年生、2016年没)によって創作されたという。班氏は閉氏の弟子である羅会優氏(女、1972年生)が歌ったのを聴いて覚えたという。この歌の中に登場した酒は数種類あるが、いずれもチワン地域で飲まれたお酒であった。しかし、現在ではそれらのお酒の作り方が失われており、手作りの米酒、とうもろこし酒や市販の白い酒以外はあまり飲まないという。

班氏の歌は長く、押印体系も盧氏のそれより複雑であるが、大まかに第15句〜第38句では前の句の脚(最後の音節)と次の句の腰(真ん中の音節)に、第39〜50句では前の句の腰(真ん中の音節)と次の句の頭(最初の音節)に韻が踏まれていると言える。一方、第51句〜第56句では、押韻が崩れているように見える。第51句と第52句は押韻しないが、第52句と第53句は腰と頭で韻を踏む。第54句は前後の句とも押韻していないが、最後の第55句と第56句は脚と腰で韻を踏む。

最後に、班氏の歌に即席に返事をする盧氏の歌を聞いてみよう。

| 男: | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 57 | law3 | noːŋ4 | law3 | ʔdiː1 | kɤn1 |

| Laeuj | nuengx | laeuj | ndi | gwn | |

| お酒 | 妹・弟 | お酒 | 良い | 飲む | |

| 「妹(あなた)のお酒は美味しいお酒だ」 | |||||

| 58 | kɤn1 | lum2 | veːj1 | luːm2 | vaː3 |

| Gwn | lumz | vei | lumz | vaj | |

| 飲む | 忘れる | 姓 | 忘れる | 家族 | |

| 「飲んだら(自分の)苗字や家族さえ忘れる」 | |||||

| 59 | kɤn1 | lum2 | paː3 | lum2 | leːw2 |

| Gwn | lumz | baj | lumz | leuz | |

| 飲む | 忘れる | 伯母 | 忘れる | 叔母(叔父の妻) | |

| 「飲んだら(自分の)伯母も叔母も忘れる」 | |||||

| 60 | kɤn1 | lum2 | maːn1 | lum2 | ʔboːn1 |

| Gwn | lumz | man | lumz | mbon | |

| 飲む | 忘れる | 布団 | 忘れる | 寝室 | |

| 「飲んだら寝ることさえ忘れる」 | |||||

| 61 | law3 | noːŋ4 | law3 | paːk7-θat8 | |

| Laeuj | nuengx | laeuj | Bak-saeg | ||

| お酒 | 妹・弟 | お酒 | 百色(地名) | ||

| 「妹(あなた)のお酒は百色の街のお酒だ」 | |||||

| 62 | kɤn1 | jak7 | ʔdeːw1 | koː3 | ŋaj6 |

| Gwn | yaek | ndeu | goj | ngaeh | |

| 飲む | 少し | だけ | も | 酔う | |

| 「少し飲んだだけで酔っぱらう」 | |||||

| 63 | nɪn2 | jiː3-jaj6 | taːŋ3 | hoːn1 | |

| ninz | yij-yaeh | dangj | hon | ||

| 寝る | 頭がぼうっとしている | 途中 | 道路 | ||

| 「帰る道すがら頭がぼんやりとしてしまう」 | |||||

| 64 | mjɤː6-leː2 | taŋ2 | laːn2 | koː5 | |

| mieh-lez | daengz | lanz | goq | ||

| いつ | 到着する | 家 | 兄・男性(年上) | ||

| 「いつ我が家に着くだろう」 | |||||

| 65 | ɕəːn2 | niː4 | leːw4 | paj1 | pjaːj1 |

| Coenz | nix | leux | bae | byai | |

| 語句 | この | 完了 | 行く | 末端 | |

| 「この語句が終わったら、(僕の)歌は終わりを迎える」 | |||||

| 66 | pjaːj1 | vwɤn1 | taŋ2 | niː4 | tjɤː6 |

| Byai | vwen | daengz | nix | dieq | |

| 末端 | 歌 | 到着する | ここ | 止める | |

| 「歌の最後はここで止める」 | |||||

盧氏の歌の最初の4句では、班氏の歌に勧められたお酒の「美味しさ」を褒めている。第57句の脚(最後の音節)と次の第58句の頭(最初の音節)に、第58句〜第60句はすべて頭(最初の音節)で韻を踏む。真ん中の第61句〜第64句の4句では、お酒の「価値」について褒めている。お酒は田舎のものではなく、町でしか入手できない良いお酒だと褒めている。第61句の腰(真ん中の音節)law3「お酒」は第62句の腰(真ん中の音節)ʔdeːw1「少し」と韻を踏むが、第62句の脚(最後の音節)と次の第63句の腰(真ん中の音節)に韻を踏む。一方、第63句と第64句との間には、厳密な韻を踏んでいないが、第63句の足(最後の音節)hoːn1「道路」は第64句の足(最後の音節)koː5「兄」に踏んでいると解釈される。最後の第65句と第66句では、前者の脚(最後の音節)と後者の頭(最初の音節)に韻を踏む。

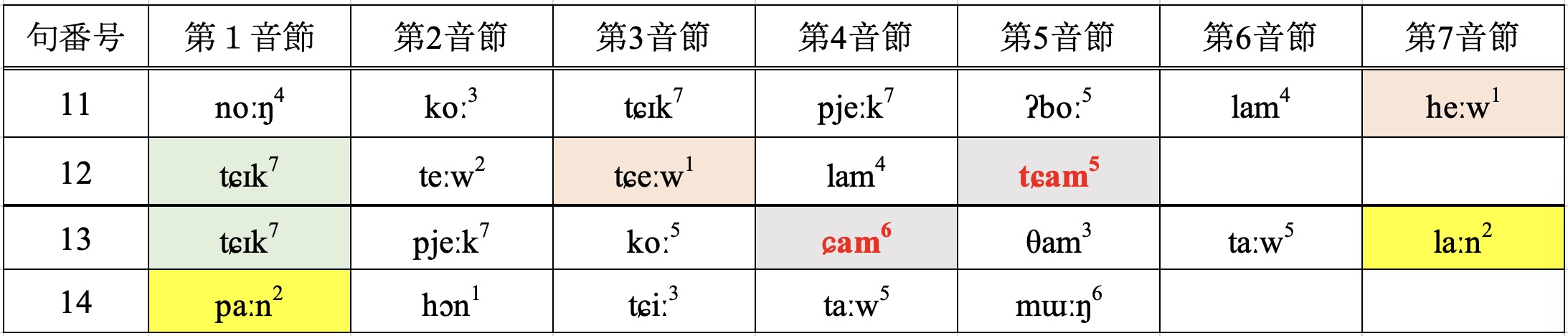

八桂方言の歌詞には、標準チワン語と異なる方言形の単語が現れる。本連載では標準チワン語の対応語を当てて対訳するため、八桂方言と標準チワン語における異なる単語の対応表を以下に示す。

田林八桂方言と標準チワン語の対応表(周祖練氏の協力で作成)

| 出現位置 | 田林八桂方言 | 標準チワン語 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 1、2句目 | lanz | ranz | 家 |

| 3、4、48句目 | guj | gouj | 九 |

| 5、6句目 | liz | riz | 足跡 |

| 10、12句目 | jik | gik | 怠ける |

| 13、15、65句目 | nix | neix | この |

| 16、53句目 | laeuz | raeuz | われわれ |

| 18句目 | heij | hawj | 〜させる |

| 18句目 | laz | hoiq | 私(謙称) |

| 18句目 | jingq | gingq | 献杯する |

| 21句目 | ngih | ngeih | 二(序数) |

| 22句目 | byiek | byaek | 野菜(総称) |

| 22句目 | jang | gyang | 中 |

| 23句目 | bix | beix | 兄・姉 |

| 25句目 | jet | get | 強い |

| 26、33、34句目 | gueg | guh | する |

| 27句目 | lengz | rengz | 力、仕事 |

| 28句目 | siq | seiq | 四 |

| 34句目 | lox | rox | 知る |

| 34句目 | jij | gij | 幾つ |

| 36句目 | loek | roek | 六 |

| 37句目 | mbae | mbaw | 葉っぱ |

| 38句目 | laemx | raemx | 水 |

| 40句目 | cet | caet | 七 |

| 42句目 | jeu | geu | 筋(類別詞) |

| 42句目 | nyuh | nyouh | 尿 |

| 45句目 | ndae | ndaw | 中・奥 |

| 46句目 | bux | boux | 人(類別詞) |

| 46句目 | leiz | lawz | 誰 |

| 55句目 | vwen | fwen | 歌 |

| 56目 | jae | gyae | 遠い |

2023.8.14

第8回 送別対唱歌(田林県)

録画・録音協力者:周祖練氏

歌手:陸代発氏&盧万香氏(男)、班桂英氏&何秀梅氏(女)

世に終わりのない宴席というものはなく、集まることがあれば必ず別れが訪れる。しばらくのお別れは、いつかの楽しい再会のためになる。連載の8回目では、子どもの誕生百日を祝う宴会(第7回を参照)の別れの時に歌われた男女の歌掛けを取り上げる。第7回の「迎客対唱歌」(げいきゃくたいしょうか)と同様に、この歌掛けには本来題名はないが、宴会の別れの時に客人同士が即興で歌うことから、本稿では「送別対唱歌」(そうべつたいしょうか)と呼ぶことにする。

第8回の動画は第7回の迎客対唱歌と同じ日(2023年2月18日)に撮影されたものである。動画の撮影場所は八桂ヤオ族郷八桂村六胡集落(班桂英氏の実家)の入口である。歌掛けは、これから宴会から自宅に帰ろうとする男性2名の組と、女性2名の組との間で行われている1。男性グループは盧万香氏と陸代発氏(両氏は元々知り合い)であり、女性グループは班桂英氏と歌仲間の何秀梅氏である。それぞれの歌手の情報を以下に示す。

盧万香氏(左一、1972年生、田林県六隆鎮小欖村出身、第7回に登場)

陸代発氏(左二、1968年生、田林県八桂ヤオ族郷八高村八高集落出身、本連載に初めて登場)

班桂英氏(右一、1973年生、田林県八桂ヤオ族郷八桂村六胡集落出身、第1〜7回に登場)

何秀梅氏(右二、1972年生、田林県六隆鎮六隆村六隆集落出身、本連載に初めて登場)

以上の歌手たちの出身地は第7回で示した地図3を参照されたいが、陸代発氏と班桂英氏は地図3の青の地域、盧万香氏と何秀梅氏は地図3の黄色の地域の生まれである。また、第7回で述べたように、八桂ヤオ族郷のチワン語八桂方言と六隆鎮のチワン語六隆方言とでは、多少の音韻的差異が観察される。しかし、両方言間は相互に理解可能であり、両地域とも八桂調特有の旋律を共有しているため、両方言間の歌掛けは自由にできる。

この送別対唱歌は、第7回の迎客対唱歌と同様に相互唱で、かつ対話形式で歌われる。ただし、迎客対唱歌は、ホストとなる家の主人または招かれた歌唱の達人が、遠方からの客人を迎え入れる際に楽しむ歌掛けである。歌唱の腕を競い合いながら、賑やかで温かい雰囲気を醸し出す。一方、送別対唱歌は、宴会で知り合った客人同士がお互いに歌い合い、別れを惜しむ心情を共有する歌掛けである。

宴席で腹も満たされた頃、仲良くなった客人同士はさまざまな主題の歌で掛け合う。歌掛けを行う際には、以下のような順序で従う。

まずは、初めに掛け合いを誘う歌が歌われ、それに対して相手が果たして自分の掛け合いの相手として相応しいかを値踏みする歌が歌われる。この段階で大体30分から1時間ぐらいかかる。そのまま宿泊できる宴会の場合2は、この段階だけで、数時間あるいは一晩を費やすこともある。なお、今回の宴会は1日の宴会であるため、誘う歌はだいたい1時間未満であった。

これが終わると、やっと本格的な歌掛けが開始できる。ここで扱われる歌の主題は広範囲にわたり、民族の伝統的な知識を試すもの、地元が抱える問題を討論するもの、ある物語の筋に沿ったもの、恋愛感情を歌い上げるもの、ないし国の政策の素晴らしさを謳歌するものなどさまざままである。これらの歌は宴会が終わる夕方頃まで続けられる3。

そして、双方が一緒に主人の家を出て、双方の住む村へと続く道すがら、名残惜しい別れの気持ちや出会えて歌を交わせた喜びなどが歌われ、次の再会が約束される。やがて歌は道が二手に分かれたところで終わり、各々が帰路に付く。

以下に、八桂方言の国際音声記号による表記、それに対応する標準チワン文の対訳、その下に逐語和訳、更にその下の「 」内に日本語訳を示した。文頭にある数字は当該文の番号であり、音節ごとに付けた数字は声調を示す。動画の字幕では、以下の1~3段目を表示する。ただし、曲の冒頭や語と語の間、末尾に挿入される「ya i」、「a」などの装飾音は表示していない。

以下、お酒もご飯も堪能した客人同士の歌を聞いてみよう。まずは、陸代発氏の歌であるが、相棒の盧万香氏がやや遅れて小さい声でそれに続く。

| 男: | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | tɕɪk7 | pjeːk7 | ʔboː5 | lam4 | heːw1 | ||

| Jik | biek | mboq | laemx | heu | |||

| 怠ける | 離れる | 泉 | 水 | 緑 | |||

| 「(この)清らかな泉に別れを告げるのは忍びない」 | |||||||

| 2 | tɕɪk7 | teːw2 | tɕeːw1 | lam4 | heːt7 | ||

| Jik | deuz | jeu | laemx | het | |||

| 怠ける | 帰る | 類別詞(長くて細いもの) | 水 | 清浄な | |||

| 「(この)きれいな小川から帰りたくない」 | |||||||

| 3 | tɕɪk7 | pjeːk7 | noːŋ4 | ɕɪp8-ɕat7 | ɕɪp8-peːt7 | taːw5 | laːn2 |

| Jik | biek | nuengx | cib-caet | cib-bet | dauq | lanz | |

| 怠ける | 離れる | 妹・弟 | 十七 | 十八 | 帰る | 家 | |

| 「若い妹(あなた)に別れを告げて家へ帰るのをためらってしまう」 | |||||||

| 4 | kwaː5 | hɔn1 | paːn2 | lam4 | θuːj4 | ||

| Gvaq | hoen | banz | laemx | suix | |||

| 通り過ぎる | 道 | 道路などの一きざみ | 転ぶ | 左 | |||

| 「(帰る)道を少し歩くだけでも左4へ転んでしまう」 | |||||||

| 5 | kɯːn1 | haw4 | twiː4 | tɔk7 | fɯːŋ2 | ||

| Gwn | haeux | duix | doek | fwngz | |||

| 食べる | ご飯 | 茶碗 | 落ちる | 手 | |||

| 「食事の時にも茶碗を落としてしまう」 | |||||||

| 6 | ʔdjeːp7 | taŋ2 | mɯːŋ2 | ɕiː4 | nɯː6 | ||

| Ndiep | daengz | mwngz | cix | nwh | |||

| 可愛がる | 至る | あなた | ~するとすぐに | 思い慕う | |||

| 「あなたのことを考え、あなたを思い慕う」 | |||||||

| 7 | kuː6 | tɯː6 | tɕiː3 | laːj1 | nak7 | ||

| Guh | dwh | jij | lai | naek | |||

| 類別詞 | 箸 | いくら | 多い | 重い | |||

| 「お箸の重さはいかばかりか」 | |||||||

| 8 | piː4 | koː3 | nak7 | mɯːŋ2 | θaːm1 | taːw5 | kaːn6 |

| Bix | goj | naek | mwngz | sam | dauq | ganh | |

| 兄・姉 | すでに | 重い | あなた | 三 | 回 | 片思いする | |

| 「兄(わたし)は(お箸を取っただけで)あなたへの思慕の念はすでに三回もあった」 | |||||||

| 9 | kɔk7 | vɯn1 | piː4 | mi:3 | laːj1 | ||

| Goek | vwen | bix | mij | lai | |||

| 最初の | 歌 | 兄・姉 | 〜しない | 多い | |||

| 「兄(わたし)の最初の歌は多くない」 | |||||||

| 10 | pjaːj1 | vɯn1 | taŋ2 | noːŋ4 | θaːp8 | ||

| Byai | vwen | daengz | nuengx | sad | |||

| 末端 | 歌 | 到着する | 妹・弟 | 繋ぎ合わせる | |||

| 「歌の終わりに来た、妹(あなた)が歌う番だ」 | |||||||

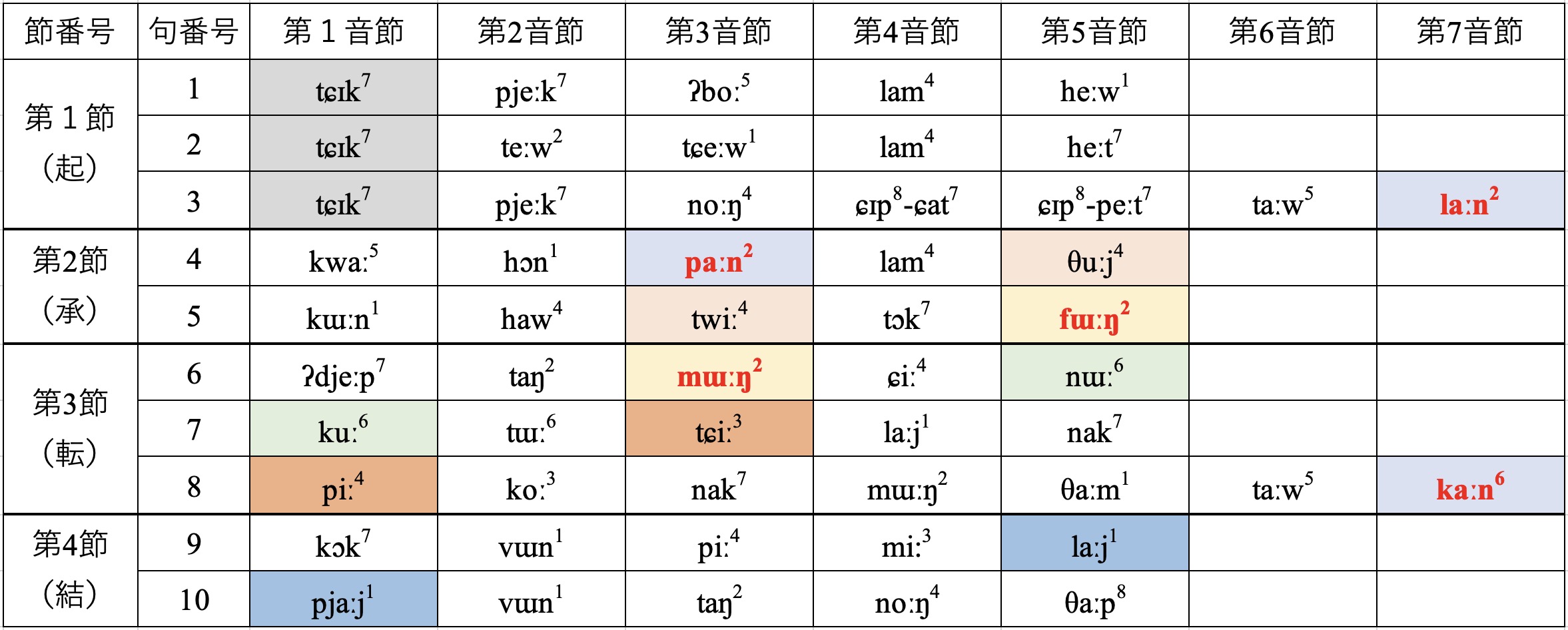

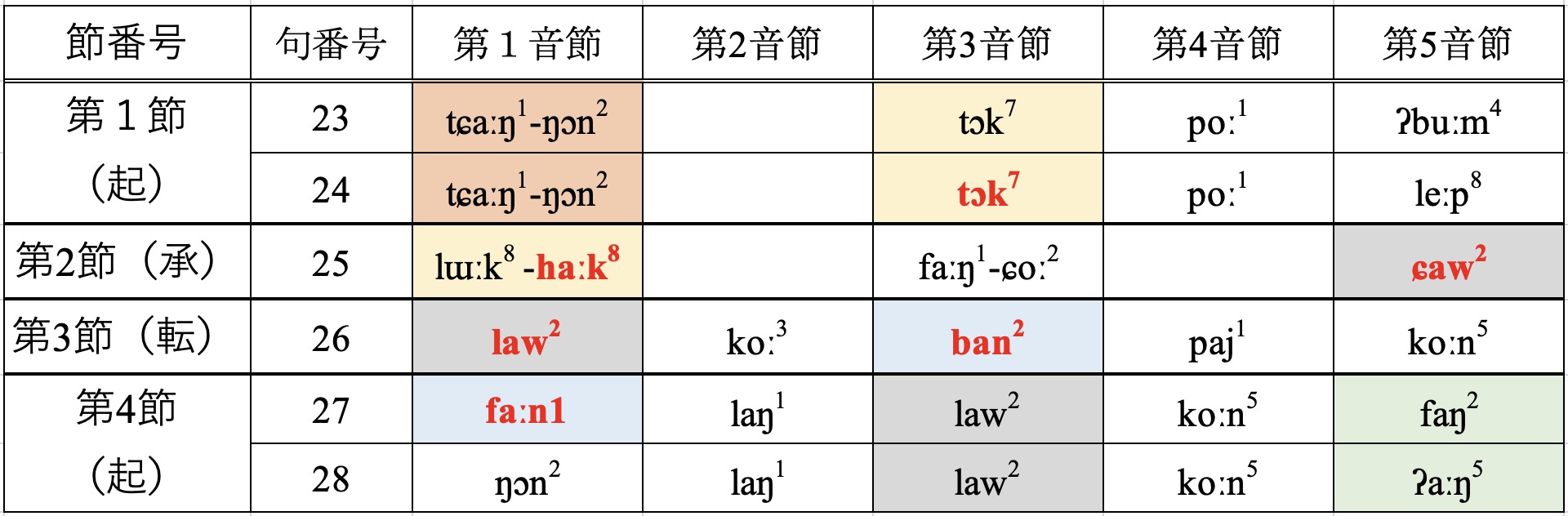

陸氏のこの即興歌は4つのパートに分析できる。第1句〜第3句が「起」、第4、5句が「承」、第6句〜第8句が「転」、第9、10句が「結」となる。起承転結は三二三二の構成になっている。お酒を飲んだ後にもかかわらず、それぞれのパートの押韻体系が整然としている。起と承、承と転、それぞれの節と節の間が同じ韻(赤字の韻)で結ばれており、韻律上の繋がりの工夫が見られる点はそうである。しかし、転と結の節の間が同じ韻(赤字の韻)で結ばれていないため、後述の2番目の歌よりもやや劣っているように感じられる。以下の図1は陸氏の1番目の歌の押韻体系を示したものである。

図1 陸代発氏の1番目の歌の押韻体系(同じ色は同じ韻として認識されるもの)

次に、班桂英氏の返事の歌を聞いてみよう。班氏が最初に歌った後、相棒の何秀梅氏がやや遅れて小さい声でそれに続く。

| 女: | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11 | noːŋ4 | koː3 | tɕɪk7 | pjeːk7 | ʔboː5 | lam4 | heːw1 |

| Nuengx | goj | jik | biek | mboq | laemx | heu | |

| 妹・弟 | も | 怠ける | 離れる | 泉 | 水 | 緑 | |

| 「妹(わたし)も(この)清らかな泉に別れを告げるのが忍びない」 | |||||||

| 12 | tɕɪk7 | teːw2 | tɕeːw1 | lam4 | tɕam5 | ||

| Jik | deuz | jeu | laemx | jaemq | |||

| 怠ける | 帰る | 類別詞(長くて細いもの) | 水 | 紫色 | |||

| 「(この夕日に染められた)紫色の小川から帰りたくない」 | |||||||

| 13 | tɕɪk7 | pjeːk7 | koː5 | ɕam6 | θam3 | taːw5 | laːn2 |

| Jik | biek | goq | caemh | saemj | dauq | lanz | |

| 怠ける | 離れる | 兄・男性(年上) | 同じ | 世代 | 帰る | 家 | |

| 「同じ世代の兄(あなた)に別れを告げて家に帰るのをためらってしまう」 | |||||||

| 14 | paːn2 | hɔn1 | tɕiː3 | taːw5 | mɯːŋ6 | ||

| Banz | hoen | jij | dauq | mwengh | |||

| 道路などの一きざみ | 道 | いくら | 回 | 振り向く | |||

| 「一きざみに道(を歩くだけで)何回も振り向く」 | |||||||

班氏の歌は4句から構成されており、その押韻体系もやはり整然としている。前節(11、12句)と後節(13、14句)の間が同じ韻(赤字の韻)で結ばれており、韻律上の繋がりの工夫が見られる。しかし、彼女は宴会の主人の代わりに、他の客人を楽しませるためにずっと歌っていたせいか、明らかに陸氏の歌に負けているような印象である。彼女自身ももっと歌を返すべきであったが、頭が働かないと言った。実際、彼女は宴会当日の朝8時頃から宴会の準備を手伝い、10時頃から宴会の主人の代わりに客人を迎える迎客対唱歌(第7回)を歌い続けた。迎客対唱歌もまた客人に合わせて即席で歌い続けたそうで、心身ともに消耗したと思われる。宴会当日は、食事やトイレ休憩を除いて7時間以上も歌い続けたという。以下の図2は班氏の1番目の歌の押韻体系を示したものである。

図2 班桂英氏の1番目の歌の押韻体系(同じ色は同じ韻として認識されるもの)

続いて、班氏の歌に即席に返事をする陸氏の歌を聞いてみよう。陸代発氏の歌であるが、相棒の盧万香氏がやや遅れて小さい声でそれに続く。

| 男: | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 15 | maːŋ6 | maː2 | paj1 | laːn2 | ɕaw4 | ||

| Mangh | maz | bae | lanz | caeux | |||

| 急ぐ | なぜ | 行く | 家 | 早い | |||

| 「なぜ(こんなに)急いで早く家に帰るのか」 | |||||||

| 16 | maːŋ6 | maː2 | jɤw4 | tɪn1 | θaːŋ1 | ||

| Mangh | maz | youx | din | sang | |||

| 急ぐ | なぜ | あげる | 足 | 高い | |||

| 「なぜ(こんなに)急いで足を上げるか」 | |||||||

| 17 | laːn2 | noːŋ4 | liː3 | puː4 | taːŋ1 | ||

| Lanz | nuengx | lij | bux | dang | |||

| 家 | 妹・弟 | ある | 人 | 務める | |||

| 「妹(あなた)の家には使用人がいるだろう」 | |||||||

| 18 | laːn2 | θaːw1 | liː3 | puː4 | juː5 | ||

| Lanz | sau | lij | bux | yuq | |||

| 家 | 若い女性 | ある | 人 | 住む | |||

| 「妹(あなた)の家には住む人がいるだろう」 | |||||||

| 19 | kuː6 | tɯː6 | liː3 | puː4 | tɯː2 | ||

| Guh | dwh | lij | bux | dwz | |||

| 類別詞 | 箸 | ある | 人 | 持つ | |||

| 「お箸を持つ人もいるだろう」 | |||||||

| 20 | juː5 | θak7 | ɕiː2 | θoːŋ1 | ɕiː2 | koː3 | ʔdaj3 |

| Yuq | saek | ciz | song | ciz | goj | ndaej | |

| いる | 約 | 時 | 二 | 時 | も | できる | |

| 「あと数時間5いても大丈夫だろう」 | |||||||

| 21 | ɕəːn2 | niː4 | leːw4 | paj1 | pjaːj1 | ||

| Coenz | nix | leux | bae | byai | |||

| 語句 | この | 完了 | 行く | 末端 | |||

| 「この語句が終わったら、(わたしの)歌は終わりを迎える」 | |||||||

| 22 | ʔdaːŋ1 | kwaːj1 | hej3 | noːŋ4 | θaːp8 | ||

| Ndang | gvai | heij | nuengx | sad | |||

| 体 | 美しい | させる | 妹・弟 | 繋ぎ合わせる | |||

| 「(次は)美しい妹(あなた)に繋ぎ合わせることにしよう」 | |||||||

陸氏のこの2番目歌は8句から構成されており、1番目の歌と同じように4つのパートに分析できる。第15、16句が「起」、第17句〜第19句が「承」、第20句が「転」、第21、22句が「結」となる。起承転結は二三一二の構成になっている。第17句から第19句の「承」の部分では、軽い冗談を交えつつ、「あなたの家には、使用人がいて、住む人もいて、箸を持つ人もいるだろう」と相手に対して家庭や生活についての興味を示している。また、この表現を通じて、「まだ帰らなくても、おうちの人が困ることはないでしょう」というように、さりげない誘いを示しているようである。以下の図3は陸氏の2番目の歌の押韻体系を示したものである。起と承、承と転、転と結、それぞれの節と節の間が同じ韻(赤字の韻)で結ばれており、韻律上の繋がりを示している。

図3 陸代発氏の2番目の歌の押韻体系(同じ色は同じ韻として認識されるもの)

最後に、班氏の2番目の歌を聞いてみよう。班氏が最初に歌った後、相棒の何秀梅氏がやや遅れて小さい声でそれに続く。

| 女: | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 23 | tɕaːŋ1-ŋɔn2 | tɔk7 | poː1 | ʔbuːm4 | |

| Zang-ngoenz | doek | bo | mbumx | ||

| 太陽 | 落ちる | 土山 | 頂上 | ||

| 「太陽が山の頂上に沈む」 | |||||

| 24 | tɕaːŋ1-ŋɔn2 | tɔk7 | poː1 | leːp8 | |

| Zang-ngoenz | doek | bo | leq | ||

| 太陽 | 落ちる | 土山 | 爪先 | ||

| 「太陽が山の麓に沈む」 | |||||

| 25 | lɯːk8-haːk8 | faːŋ1-ɕoː2 | ɕaw2 | ||

| Lwg-hag | fang-coz | caeuz | |||

| 学生 | 放課する | 晩ご飯 | |||

| 「学生は午後の授業を終える」 | |||||

| 26 | law2 | koː3 | ban2 | paj1 | koːn5 |

| Laeuz | goj | baenz | bae | gonq | |

| われわれ | も | できる | 行く | 先に | |

| 「私達も先に帰ることにしよう」 | |||||

| 27 | faːn1-laŋ1 | law2 | koːn5 | faŋ2 | |

| Fan-laeng | laeuz | gonq | faengz | ||

| 今度 | われわれ | また | (嬉しくて)興奮する | ||

| 「私達は今度また楽しく歌を交わすことにしよう」 | |||||

| 28 | ŋɔn2 | laŋ1 | law2 | koːn5 | ʔaːŋ5 |

| Ngoenz | laeng | laeuz | gonq | angq | |

| 日 | 後ろ | われわれ | また | 嬉しい・喜ぶ | |

| 「私達は後日にまた楽しい時間を過ごすことにしよう」 | |||||

この班氏の2番目の歌は6句から構成されており、4つのパートに分析できる。第23、24句が「起」、第25句が「承」、第26句が「転」、第27、28句が「結」となる。起承転結は二一一二の構成になっている。以下の図4は班氏の2番目の歌の押韻体系を示したものである。起と承、承と転、転と結、それぞれの節と節の間が同じ韻(赤字の韻)で結ばれており、韻律上の繋がりの工夫が見られるが、陸氏のそれと比べると劣っていると班氏自身が振り返っている。

図4 班桂英氏の2番目の歌の押韻体系(同じ色は同じ韻として認識されるもの)

読者にもう一度動画に注目してほしい。男性の歌手である陸代発氏の肩に、連れの人、盧万香氏が手をかけて歩いているのが、いかにも宴席からの帰り道らしい光景である。また、送別対唱歌では宴席で楽しみながら歌うのとはやや異なる歌い方で歌っていることにも気づくだろう。男性歌手の陸代発氏や連れの盧万香氏はまだ高いテンションで歌を歌っている様子である。これに対して、女性歌手の班桂英氏や歌仲間の何秀梅氏は客席で長時間にわたって歌っていたため、歌詞の出来映えからその疲労を拝察することができる。しかし、その元気な歌声は力強く、感動を呼び覚ますものである。そして、迎客対唱歌とは異なり、宴会での歌掛けは隣に座っている人たちや普段の歌仲間が自然に唱和するようなノリで、帰路にも続く。この雰囲気はまさに宴席の温かさと連帯感を象徴している。

前回の迎客対唱歌(盧万香氏と班桂英氏)と今回の送別対唱歌(陸代発氏と班桂英氏)の光景から、チワン族の宴席における「うた」の重要性が鮮明に浮かび上がる。歌掛けはチワン族同士のコミュニケーションや宴会の雰囲気づくりにおいて欠かせない要素であり、その存在が宴席全体に温かくかつ活気ある雰囲気をもたらしている。さらに、歌掛けがチワン族の文化や伝統を表現し、その場の温かさや活気を一層引き立てているのである。

筆者は、これらの歌掛けがチワン族の人々の「絆」を形成する重要な宝物であり、これを失ってはならない財産だと考えている。そのため、これらの貴重な宝物や文化遺産を記録・保存し、次世代に継承していくための研究を続けている。諸般の事情により、歌謡の連載がしばらく休刊することは寂しい一方で、これまでの協力者たちや読者への感謝の気持ちを述べたいと思う。休刊は新たなステージに進むための一環であり、連載の再開が早く実現できることを切に願っている。これからも前進し、より豊かなチワン族の歌掛けをご紹介したいと考える。

八桂方言の歌詞には、標準チワン語と異なる方言形の単語が現れる。本連載では標準チワン語の対応語を当てて対訳するため、八桂方言と標準チワン語における異なる単語の対応表を以下に示す。

| 出現位置 | 田林八桂方言 | 標準チワン語 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 1、2、3、12、13句目 | jik | gik | 怠ける |

| 1、2、11、12句目 | laemx | raemx | 水 |

| 2、12句目 | jeu | geu | 類別詞(長くて細いもの) |

| 7、19句目 | guh | gouh | 類別詞(箸など) |

| 7、19句目 | dwh | dawh | 箸 |

| 7、14句目 | jij | gij | いくら |

| 8句目 | bix | beix | 兄・姉 |

| 9、10句目 | fwen | fwen | 歌 |

| 12句目 | jaemq | gyaemq | 紫色 |

| 14句目 | muengh | muengh | 振り向く |

| 17、18、19句目 | lij | miz | ある・いる |

| 17、18、19句目 | bux | boux | 人 |

| 18、20句目 | yuq | youq | 住む・いる |

| 19句目 | dwz | dawz | 持つ |

| 20句目 | ciz | seiz | 時 |

| 21句目 | nix | neix | この |

| 22句目 | heij | hawj | 〜させる |

| 23句目 | zang-ngoenz | daeng-ngoenz | 太陽 |

| 24句目 | leq | req | 爪先 |

| 26、27、28句目 | laeuz | raeuz | われわれ |

2023.12.14

(こう・かいへい/一橋大学大学院言語社会研究科 特別研究員/国立国語研究所 非常勤研究員)