これからなされてゆくのはひとつの作品を言語で再構成するという行為の実践である。それは、作品を論じるための言葉を発見ないし発明し、作品と自分の関係を言葉にする試みである。わたしは『マルメロの陽光』という映画を選択し、記述という手段をもってしてこの作品のなかでうごめく映像と音の遊動に向き合う1。わたしは何を見出すのだろうか、その瞬間、わたしの言語には何がもたらされるのだろうか。

1 ロペスの物語

『マルメロの陽光』にはアントニオ・ロペス・ガルシアという実在する画家が登場する。映画の中心的な舞台はロペスが作業するアトリエの庭で、そこには一本のマルメロの木が植えられている。秋頃、ロペスはこのマルメロの木をモデルに油絵を描き始める。描くといってもロペスによると「陽光といっしょにマルメロの実を描かなきゃならんと思う」とのこと。ラジオを聞きながら、たまには友人と話しながら、来る日も来る日もロペスは庭に出て絵を描く。そのような日々とともにマルメロの木もしだいに成長する。ある日のことロペスは制作を断念してしまう。

油絵をやめたみたいだけど……。

デッサンを始めた。

いつから?

2、3日前から。

油絵の方は?描きあげないの?

天気が思ったより不安定ですさまじいからね。油彩はあきらめた。マルメロの実の上に輝く陽光を表したかったが、光がすぐに変わるから描く術がない。

来年続きを描くんでしょ。

いや、来年は来年の絵だ、マルメロも新しい実がなる。

じゃ、あの絵は?

未完さ。

「未完さ」と語るロペスの表情に曇りはない。鉛筆でデッサンする日々を迎えても「なんてきれいなんだ、あの陽光」とつぶやくロペスは相変わらずマルメロの実を照らす陽光に惹かれているようだ。月日は経ち、季節は冬、マルメロの木から葉や実が落ち始めてしまう。そして春を迎えるころ地に落ちたマルメロの実は真っ黒に腐り、マルメロの木にはふたたび柔毛に包まれたままの小さな実がつきはじめる。──と、映画は終わる。

上に記したようなことは『マルメロの陽光』の物語の要約として間違ったものではないだろうし、世のなかに流通しているこの映画の物語とそう変わりはしないだろう。物語上、油彩にせよ鉛筆デッサンにせよ、結局、ロペスはマルメロの実の上を照らす陽光を描き切ることができない。なぜロペスは失敗するのか。この問いを考える文章は数多く存在するのだが、大抵の場合、ロペスの試みは失敗するべくして失敗した云々と語られる2。その根拠とされるのは、日々成長するマルメロの木や一瞬一瞬移ろう陽光などいわば絶え間なく変化する対象を絵画という媒体で捉えようとすることにそもそも無理があるということだ。むろん外野がとやかく何を言おうが、ロペス自身は絵が完成しうるものだと考えているかもしれないし、マルメロの実の上に輝く陽光が描き切られる瞬間というものが訪れるのだとしても、そのときは当のロペスにしかわからないだろう。失敗は約束されているのか、それとも、成功する可能性がひそんでいるのか。ロペスの試みにかんしてこのような問いを立てる者はどちらにせよ、おそらく、次のことを考慮に入れていない。『マルメロの陽光』という映画においてアントニオ・ロペス・ガルシアという登場人物は実在する画家そのものではないし人間と呼べる存在でもないということ、もう一つはこの映画において陽光と呼べるものは、通常、誰もが思い浮かべる陽光のあり方をしていないということだ。もしこの二点が意識に浮かんでいないのであれば、それは無意識のうちにフィルターを通して映画を見ているからだ。具体的なことはのちほど述べるがこのフィルターが機能することで、人は、原理的にはスクリーンやディスプレイに映し出される像に過ぎない人の形をしたものを何の気なしに「アントニオ・ロペス・ガルシア」という「人間」として受け止め、あるいは、光学機器によってスクリーンやディスプレイに映し出される光をあたり前のように「陽光」として受け止める。それゆえに人は映画を円滑に見ることができるのだが、その裏では、見ること、聞くこと、そして思考することや書くことに至るまで自分の知覚が拘束されている。『マルメロの陽光』の映像と音をことこまかに追うと、映画を見る上で自明とされていることが自明ではなくなる、と同時に、ロペスの物語が別の相貌を帯び始める。この現象を、何度も映画を見返しながら記述する。

2 ロペスと〈ロペス〉

これから文章を書き進めるにあたり、通常、観客の目に映る「アントニオ・ロペス・ガルシア」という映画の登場人物を「ロペス」と呼ぶことにする。季節が秋から冬へと移り変わったある日のこと、時刻は夜、マリと呼ばれる人物がロペスをモデルに絵を描いている。ロペスはベッドに仰向けになりながらガラス玉を指先でゆらゆらと動かしているのだが、しばらくすると指先から力が抜けて玉が手からこぼれ落ちてしまう。ガラス玉の落下はしばしばロペスの死を暗示するといわれる3。ロペスは眠ったのか、それとも、死んだのか。ロペスは眠っていると理解するのが物語の流れを追う上でのいわゆる通常の見方といえるのだが、しかしこの見方を取ると、眠っている人と死んでいる人とではその人が不動で瞑目している限り映像上一切見分けがつかないということが無視される。ロペスが眠っている、あるいは、ロペスが死んでいる、などと明確に言及することができないままに映画の続きを見る。

ガラス玉が落下してからいくつかのシーンが過ぎるとロペスの顔を型どった石膏のマスクや満月が映る。続いて真っ暗な部屋でベッドに仰向けになっているロペスの顔が映る。そしてロペスはマルメロの実にかんしてあれこれと語り始めるのだが、そのとき、画面に映っているロペスの口元は一切動くことはない(この一連のシーンを「モノローグシーン」と呼ぶ)。監督のインタビューや解説書の類のなかではしばしば「モノローグシーン」のなかでロペスがマルメロの実の夢を見ていると語られる4。観客、批評家、監督、誰でもよいが、ロペスが夢を見ているとされるシーンでは、この文章でフィルターと呼んでいるもののなかでも、スクリーンやディスプレイに映る人の形をした像を人間として認識させるフィルターの力が彼らのなかで遺憾なく発揮されている。しかしロペスというより映画の登場人物が夢を見ているかどうか観客には判断する術がない。仮に登場人物が見ている夢の光景なるものが画面にそのまま映し出されたとしても、それはその人物の目が覚めているときに見ているとされる光景と映像上なんら区別できないからだ。観客は映画の登場人物の夢を見ることなど決してできないし、あるいは、夢以外のものを見ることができない。登場人物が夢を見る機会があるとすれば、それは観客が画面に映るものを夢だとみなすとき以外にはない。「モノローグシーン」がロペスの夢であろうとなかろうとどうでもよい。わたしの興味はこのシーン中、ロペスがどこでなにを見ているのかにある。

「モノローグシーン」でロペスは次のことを語る。

ここはトメリョソ。私は生家の前にいる。広場のむこうに一度も見たことのない木立がある。遠くむこうにマルメロの濃い葉むらと黄金色の実が見える。木々の間に両親と私。他の人も一緒にいるが誰かはわからない。私たちは穏やかに談笑している。私たちの足はぬかるみに埋まっている。マルメロの実は枝にぶら下がったまま刻々、しわがより、軟らかになっている。やがて表皮に染みが広がり、動かぬ空気に発酵した香りが漂う。光景を観察している場所から、私が見ているものを他の人も見ているのかどうか私にはわからない。誰も気づいていないと思われる、すべてのマルメロの実が、どのように描写したらよいかわからない光のもとで熟れて腐ってゆくのを。その光は澄み切っているのに影を帯び、すべてを金属と灰に変える光だ。その光は夜の光でもなく黄昏の光でもない。夜明けの光でもない。

この話を聞くとまずロペスは「トメリョソ」にある「生家の前」にいるようだ。語りの場面が「木々の間」に変わると、そこでロペスは「枝にぶら下がった」マルメロの実の「表皮に染みが広がり」「光のもとで熟れて腐」るのを「見て」いる。そのときその場にいる人は「誰も」マルメロの実の変化に「気づいていない」ようだ。モノローグ中「トメリョソ」らしき場所は画面に映らないし「生家」や「木々」らしき場所も画面に映ることはない。モノローグでは「トメリョソ」が舞台となるのに対して、画面に映るのはもっぱらアトリエの庭である。語られていることと画面に映るものは別々で、「トメリョソ」というロペスがマルメロの実を「見て」いる場は画面を見る限りどこともいえない場といえる。しかしモノローグと画面に映るものを合わせて考えるとそう断定することはできない。モノローグで語られているのは「トメリョソ」の「枝にぶら下がったまま」のマルメロの実、対して、画面に映るのはアトリエの庭に落ちているマルメロの実。このようにモノローグと画面に映るものはズレているが、「光景を観察している場所から、私が見ているものを他の人も見ているのかどうか私にはわからない」と語られることをきっかけにするかのようにこの二つが奇妙な同調を始める。アトリエの庭に落ちたマルメロの実が映る画面で「誰も気づいていないと思われる、すべてのマルメロの実がどのように描写したらよいかわからない光のもとで熟れて腐ってゆくのを」と語られる。続く画面で腐って果肉がへこんだマルメロの実が映る。夜闇のなかで次第にこの実は何かの光に照らされてその形と色が明確になる。そしてこの「何かの光」が失われるにともない実に影が落ちて真っ黒としか形容できない実となる。影が落ちてマルメロの実が黒つぶれしてゆく様はマルメロの実の「表皮」に黒い「染み」が徐々に広がってゆくようでそれはまさにロペスが「見て」語っている内容と同じく、マルメロの実の「表皮に染みが広がり」「光のもとで熟れて腐ってゆく」様子である。とはいえむろんわたしが見ている画面の映像とロペスが「見て」いるものが同じだという保証はない。「私が見ているものを他の人が見ているかどうかは私にはわからない」とロペスが語るのと同様に、わたしにしても自分が見ているものをロペスが同じく「見て」いるかどうかはわからないからだ。ただし同じかどうかわからないということは同じではないということを意味しない。もし同じだとするとロペスはアトリエの庭でマルメロの実を「見て」いるのだが、庭のどこにも人影はない。しかしマルメロの実に視線と呼べるものが投げかけられている。その視線を感知するには「モノローグシーン」で映る画面の外を把握する必要がある。

ここで、ガラス玉がこぼれ落ちるシーンからもう一度映画を見返す。このシーンから「モノローグシーン」に進むまでにはいくつかのシーンが挟み込まれていて、そのなかには次のようなシーンがある。真っ白な壁にマルメロの木とカメラの影ができるとしだいに画面全体が暗転し、そのあと夜のアトリエの庭が映る。この一連のシーンを「夜庭のシーン」と呼ぶ。

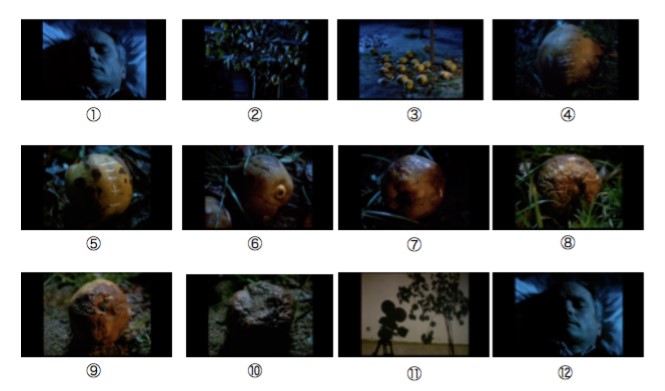

数字順にシーンが進む。ピーという音とフィルムの回る音がするとマルメロの木とカメラの影がしだいに白い壁に映る。そして画面全体が暗転する。夜のアトリエの庭が映る。そこには35ミリフィルムカメラと照明がある。このカメラと照明はロペスが設置したものなのかどうかはなにもわからない。照明とカメラはタイマー自動撮影により連動していて、照明から光が出ると同時にカメラのフィルムがカラカラと回転し始める。照明の光に照らされるマルメロの実をカメラは撮影していると思われる一方、ロペスが絵を描くときのようにカメラはマルメロの実を撮影しているとも思われる。カメラはマルメロの木に向かって立ち、地面に落ちたマルメロの実の方を向いていて、それもロペスが絵を描くときに足を揃える定位置に三脚を据えているからだ。地面に釘が打ち込まれているところ、それが定位置であり、マルメロの木を前にする際、この定位置に足をしっかりと固定して構えるのがロペス固有の技芸である(この他にも固有の技芸と呼べるものがあるのだが、それはのちほど言及する)。

「夜庭のシーン」では定位置に立ち少し首を下に向けたならロペスに見えるであろうものにカメラの視線が向けられる(〈8〉から〈9〉にかけて)。照明の光が消えると同時にフィルムの回転も止まる。マルメロの実の撮影が終わる。「夜庭のシーン」が終わると同時に画面全体が暗転する。すると夜空に浮かぶ満月が映る。月明りがアトリエの窓から射し込み、絵、彫刻、マスクが照らされると画面が切り変わる。ふたたび夜空に浮かぶ満月が映る。そして「モノローグシーン」が始まる。

ベッドで仰向けになっているロペスの顔に月明りがしだいに射し込む。ロペスのモノローグが始まりながら画面はアトリエの庭のマルメロの木に切り変わる。そして地面に落ちたマルメロの実が画面外から「何かの光」ではなく照明の光に照らされる。③のショットは「夜庭のシーン」〈5〉のショットと同じに見えるし、マルメロの実に照明の光が射し込むときの角度も同じだ。その後いくつものマルメロの実が照明の光に照らされるのだが、照明の光が出ているということはおそらくそれと連動して画面外ではカメラも動いているはずだ。「モノローグシーン」でマルメロの実に投げかけられている視線とはこのカメラの視線である。ただしカメラが動いているのであればアトリエの庭で鳴り響くはずの、あのカラカラというフィルムの回転する音は聞こえてこない。聞こえてくるのはBGMとロペスのモノローグだけである。「トメリョソ」のマルメロの実が朽ちてゆくのをロペスが「見て」いるときに、カメラはアトリエの庭の地面の上で朽ちてゆくマルメロの実に向けられている。ロペスが「見て」いるものとカメラが撮影しているものが同じであるならば、そのときロペスの声はベッドに仰向けになっているあの「老人」というよりはむしろカメラから聞こえてくるのかもしれない。そう思ったのもつかの間、真っ白な壁にマルメロの木とカメラの影が落ちる(〈1〉のショットは⑪のショットと同じだ)。この「影」はまさしく定位置に足を固定しているカメラであり、「影」の成す特異な構えを目にするやいなや、わたしのなかではアトリエの庭に佇むカメラがロペスの声の仮想的な音源になる。そして壁を照らす照明の光が消えると同時にモノローグが止む。あたかもカメラのフィルムの回転が止まるかのようだ。

「ここはトメリョソ」とロペスは語っていたが、わたしのなかでロペスの声とカメラが結ばれる結果、画面には「トメリョソ」でありながらもアトリエの庭であるかもしれない場が映る。この混在状態を仮に「夢」と呼び、ロペスが「モノローグシーン」で「夢」を見ているのであれば、自身がカメラになり地面の上で朽ちてゆくマルメロの実を「見」る、それがロペスの「見て」いる「夢」といえるだろう。ただ、わたしにとって重要なことはロペスが「夢」を見ているか否かではなく、ロペスの声がカメラに結びつく瞬間を目の当たりにし、アントニオ・ロペス・ガルシアという固有名は画面に映る人物や事物の像に与えられた名ではなく声に与えられた名だと鮮明になることだ5。

わたしたちの生きるこの世界に実在するアントニオ・ロペスという画家はどこかで生きていていつの日か死ぬだろう、片やアントニオ・ロペスという声に生や死という現象は物語上の展開なくして起こりえない。「モノローグシーン」のラストショットで見慣れたと形容できる人物の顔がふたたび映るのだが、ロペスは声なのだから、この人物の顔を見て「実在する画家アントニオ・ロペス・ガルシアだ」と名指すことはもはやわたしにはできないし、ベッドに仰向けになって目を瞑っているこの人物は、物語の展開上、今たまたま眠っているのかすでに死んでいるのかわからず、根源的に生死不明で身元不明といえる。はたしてマリは一体誰をモデルに絵を描いているのだろうか、あのマスクには誰の顔が形どられているのだろうか。「老人」という他ない。

『マルメロの陽光』におけるアントニオ・ロペス・ガルシアという存在を再定義する。ロペスという存在の核は画面に映る像ではなく同一の声にある6。声としてのロペスをこれから〈ロペス〉と表記する。映画の原理上〈ロペス〉はスピーカーから聞こえてくる声でしかないが、作中「マルメロの実の上に輝く陽光を表したかったが、光がすぐに変わるから描く術がない」と語る通り、陽光に照らされたマルメロの実を描こうとする主体であるし、そうしたマルメロの実を「表」そうとする主体である。それにしても〈ロペス〉という声が「描」くとは、「表」すとは、一体どういうことなのだろう。〈ロペス〉の声は画家の像と結びつき、その像は、釘が打たれた定位置に足を固定して構えるという固有の技芸を成すのだが、作中、同一の「構え」をカメラの像も取る。わたしは〈ロペス〉の声が聞こえるたびにその声を画家の像だけでなく、マルメロの木や実に対して固有の「構え」を取るカメラの像にも結びつける。通常、この映画を見るなかで「画家がマルメロの実を描いている」「カメラがマルメロの実を撮っている」などと観客は認識する訳だが、しかし、わたしの認識においては、描く、撮影する、構えるといった主体性は画面に映る画家やカメラにあるのではなく、それらの映像と結びつく〈ロペス〉という声にある。『マルメロの陽光』の物語において〈ロペス〉は画家やカメラとして陽光に照らされたマルメロの実を描いたり撮ったりする。〈ロペス〉が画家やカメラとして認識される状態を、これから〈画家〉や〈カメラ〉と表記する。その上で〈ロペス〉の試みを捉え直す。マルメロの実が陽光に照らされているところを描こうとして〈画家〉は失敗する。陽光はすぐにうつろってしまうしマルメロの木や実の成長を絵画という媒体では捉えきれないからだ。こうした〈画家〉の直面した問題を〈カメラ〉はたやすく乗り越える。

とはいえ「モノローグシーン」のなかで〈カメラ〉が向けられたマルメロの実に輝くのは陽光ではなく、「澄み切っているのに影を帯び、すべてを金属と灰に変える」「どのように描写したらよいかわからない光」でも「夜の光」でも「黄昏の光」でも「夜明けの光」でもなく、ただの照明の光である。夜に撮影しているのだから当然といえば当然なのだが、少し見方を変えればこのマルメロの実の上には陽光と呼べる光が輝いているし、その光はあの老人の顔を照らしもする。月光という、太陽の反射光である。マルメロの実の上で月光と照明の光が互いに混じり合う様を〈カメラ〉は撮影しているのだから〈ロペス〉の試みは成功といえるのだろうか、やはり失敗なのだろうか。わたしにはどちらにもきめることができない。「モノローグシーン」が終わる。冬から春へ季節がめぐる。

3 春

「モノローグシーン」のあと〈画家〉や〈カメラ〉の像が画面に映ることはなく、画面には春を迎えたアトリエの庭が映る。途切れることなくさまざまな鳥の囀りが聞こえてくる。するとその囀りに合わせるかのようにどこからともなく鼻歌が聞こえてくる。声の同一性という原則に従えば、これは〈ロペス〉の声だ。

来年続きを描くんでしょ。

いや、来年は来年の絵だ、マルメロも新しい実がなる。

と、秋頃、〈画家〉は答えていた。この会話の通りなら〈ロペス〉はアトリエの庭にいるのだろう。マルメロの木には「新しい」実がなっているからだ。「来年は来年の絵だ」と言っているのだから今度も絵を描くのか、それとも、撮るのか、はたまた別の方法を採るのかはまるでわからないけれど、ふたたび〈ロペス〉はアトリエの庭でマルメロの木に向き合うのだろう。そう思う一方で活動が開始される保証はないし、もしかしたら春を過ぎても〈ロペス〉は「声」のまま漂っているだけなのかもしれない。どちらにせよ〈ロペス〉のその後をはっきりと見通すことはできない。しばらくすると鼻歌と鳥の囀りが止む。鳥はどこかで静かに羽を休めているのかもしれないし、どこか遠くへ飛び立ってしまったのかもしれない。〈ロペス〉はどうしているのだろう。わからない。『マルメロの陽光』は終わる。

──ディスプレイから目を離し、からだを休める。ふと、歯切れの悪さを覚える。〈ロペス〉の試みが成功したのか失敗したのか決められないからではなく、当の〈ロペス〉が春からどこでなにをしているのかはっきりしないからだ。むろん登場人物の行方がはっきりしないままに終わる物語というものは星の数ほどあるだろうし、『マルメロの陽光』の物語もそのうちのひとつだと納得すればよいのだが、それでも〈ロペス〉のその後を知るための手がかりはないのかと思うやいなや、見落としている映像はないのか、聞き逃している音はないのかと映画をまた見返してしまう。当然、ディスプレイに映るものやスピーカーから聞こえてくる音は初めて『マルメロの陽光』を見たときと何一つかわらない。このかわらなさは映画という媒体の特性であり、その特性ゆえに、ことこまかに映像と音を追いながら何度この映画を見返したとしても〈ロペス〉の物語はかわらない、どうにもならない──それでもこりずに見返していると、あるとき、『マルメロの陽光』が映画であることがまさにこのかわらなさをどうにかするための動因となりうるかもしれないと思った。つまり映画というものはさまざまなフィルターを通して見るものであるが、そのうちのいくつかのフィルターをはずしたらどうかという予感を得たのだ。そして実際に映像と音を追うなかでフィルターがはずれそうなのが字幕とホワイトアウトに係るものであった。これからまず字幕に意識を向けながら『マルメロの陽光』を初めから見る。

4 字幕

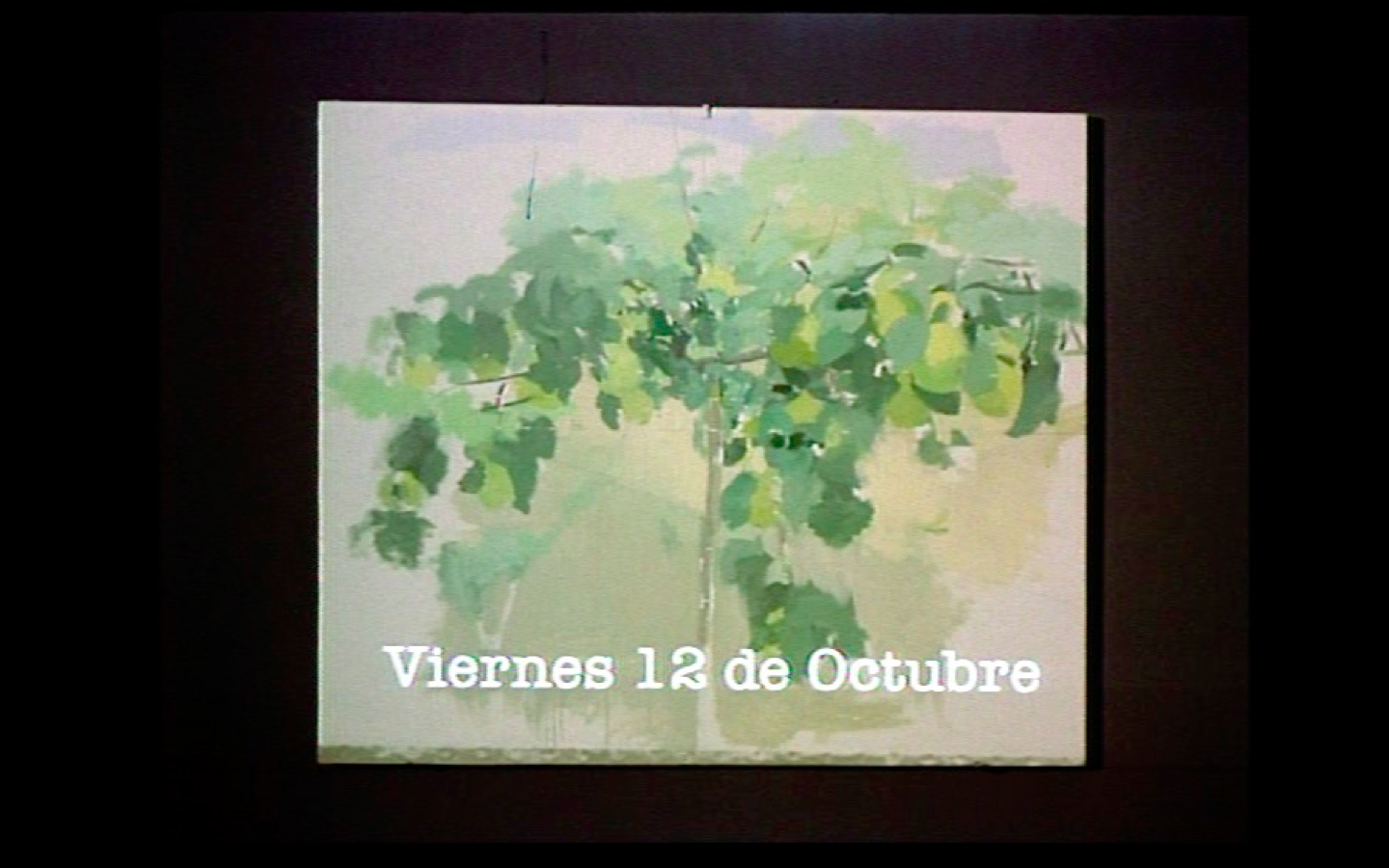

観客は字幕を読み、「いつ」で「どこ」なのかを知る。「1990年 秋 マドリード」「9月29日 土曜日」という字幕がファーストショットで表示されてから、それ以降ことあるごとに画面の下辺部に字幕が映る。そのなかでも日付と曜日が記された字幕はなんども画面に映る。「9月29日 土曜日」「9月30日 日曜日」「10月1日 月曜日」「10月2日 火曜日」等々。字幕を読み、日付を追い、時の推移を時系列順に把握する。「ここまでが9月29日、これからが9月30日」というように。意識的にせよ無意識的にせよ、おそらくこの映画を見る誰しもがそうするだろうし、その瞬間、ある習性が働いている。字幕は見るというよりは読むものとして受容してしまうという習性である。むろん『マルメロの陽光』を見ているときもこの習性のもとで字幕を受け止めるのだが、映画の進行とともに字幕をひとつひとつ追ってゆくと、文字の色合いと形状が一定ではなく、その白さと形にばらつきがあることに気づく。色合いに関して言えば、白の薄いものもあれば濃いものまで様々であり、形も縁が細かったり大きかったりする。字幕に書かれた意味情報を得る際、映画を見ている者の目には必ずその白い文字が映る。その文字の白さは、観客が字幕の意味情報をつつがなく取得している限りにおいておそらく気にも留められないだろう7。この映画の字幕はそれがどれであれ数秒画面に留まり消えてゆくのだが、背景の色とその明度に合わせてフォントのウェイトが変えてあり、場合によってはフォント自体が変えてある。字幕は一律、白で表示されるけれども、フォントのウェイトやフォントの種類、背景の色の濃さなどによって、あるところでは薄い、あるところでは濃い白で表示されているかのように見えるし、なおかつ、その明暗の振れ幅が大きく、映画を見ているなかで、「コレはことさら白いな、コレは他のより白くないな」とどうしても気になってしまい、読むというよりはむしろ見るものとして目を引くことになる。この現象はたとえば「10月○日○曜日」と表示される字幕に顕著である。

Lunes 1 de OctubreとMartes 2 de Octubreは明らかにウェイトが異なるし、これらとMiercoles 10 de Octubreはフォント自体が異なる。Lunes 8 de Octubreは白くぼやけているのに対して、Viernes 12 de OctubreやLunes 15 de Octubreはことさら白く、その「白」は他の字幕と同じように白いのだろうけれども、背景やフォントの兼ね合いでもって字幕そのものが明るく光っているように見えたりする。白い鉛筆で文字を書くことは明るい鉛筆で文字を書くことと同じではないように、白いことと明るいことは原理的にまったく別のことなのだが、映像媒体において白さと明るさはイコールで結ばれうる。だからこの映画でも白い字幕は明るい字幕として存在しうる。のちに言及することになるのだが、作中で表示される字幕のなかでもとりわけ極端な明るさを放つ字幕が不思議な現象を引き起こす。

5 ホワイトアウト

今度はホワイトアウトに意識を向けながら『マルメロの陽光』を初めから見る。9月30日、〈画家〉がアトリエの庭で絵を描いていると、突然、画面全体が何も見えなくなるほど真っ白に飛ぶ。だからといってあたり一面を光で覆いつくすほどの光源と呼べるものは画面内/外のどこにも見当たらない。この日以降、しばしば作中では画面が切り変わるときのエフェクトとして画面全体が真っ白に飛ぶように見える。そのため、ホワイトアウト時の画面はあくまでも画面転換のエフェクトであって物語世界内が鮮烈な光に包まれている訳ではないというような見方を、意識的にせよ無意識的にせよ、通常、観客の誰しもが取るだろう。まさにその裏ではホワイトアウトを物語世界外の現象だと認識させるフィルターが働いている。

映画の続きを見る。9月30日のシーンが進むなか、あるところで画面にマルメロの絵が映るとホワイトアウトが起きる。

キャンバスに描かれているものは次第にその色彩を失い、ついには画面全体が真っ白になってその白色しか見えなくなる。そして画面中央に白く丸みを帯びたものが現れると同時に画面全体は徐々に黒くなり、やがて暗い空を背景によわよわしい光を放つ丸い物体が浮かぶ。太陽にも月にも見えるこの「丸い物体」の光がホワイトアウトをもたらしたのか──もしかするとキャンバスの裏に隠れている「丸い物体」から放たれる光をキャンバスが抑えきれなくなって画面全体が白く飛んだのかもしれない。いや、あの「丸い物体」が画面に見えている時点では確かに光は弱いけれど、ホワイトアウトを起こした時点では真昼の太陽の如く光っていてその強い光がホワイトアウトを引き起こした、けれどそのせいでエネルギーを放出してしまって光が弱くなっただけではないか。とはいえ、そもそもモノが白飛びするときには光は手前から当たらないといけないし、月はキャンバスの手前にはない。背後にあるのに手前のものを白飛びさせられるほどの光源があるとしたら、それは太陽だ。太陽くらい光が強ければ小さなものなら白飛びするのかもしれない、が、キャンバスはやはり大きすぎるだろうか。いやいや、この「丸い物体」はそもそもどう見ても月であり太陽ですらないのでは。月が目の前にあるということは、月は太陽の光を反射して光っているのだから太陽は画面の手前側にあり、そのせいで画面全体が白飛びするのかもしれない、が、それだと白飛びがおさまって月が見えるようになる理由がなくなる──やはり、ホワイトアウトは何かの光によるものではなくてただの画面転換のエフェクトだった。

10月10日の日中に時が進む。この日もホワイトアウトが起こる。

アトリエの一室を映す画面が、突然、半透明になりながら真っ白に飛ぶ。徐々に画面全体を覆う白飛びが抑えられてくるものの、画面の中央部分の白飛びが依然として鮮烈な明るさを保ちながら残留し、そして、その部分に少し雲がかかった太陽が現れる。太陽が雲に覆われることで画面を覆う白飛びが抑えられるのなら、雲の向こうに太陽が現れる段階で、ホワイトアウトをもたらした光源はこの太陽なのかもしれない。そう思う一方で、部屋を映した段階で画面全体が突然真っ白く飛び始めるときにはまたここでも画面が切り変わるときのホワイトアウトが発生し始めたなと思うことも確かだ。それゆえにアトリエの一室から空に浮かぶ太陽に画面が切り変わる際に起きるホワイトアウトを、画面転換のエフェクトによるものなのか、それとも、太陽によるものなのか、そのどちらかに判断することはできない。10月10日の日中、太陽がホワイトアウトをもたらす光源となりうる瞬間を見た後、それを境にして、作中のホワイトアウトを物語世界外の現象だと認識させるフィルターがうまく機能しなくなり、『マルメロの陽光』のホワイトアウトは太陽を光源とする可能性を内包するものとして画面内に出現し始める8。

6 〈字幕〉

10月10日、時が進むなかでこの日二度目のホワイトアウトが起こる。夕方、アトリエの庭を映した画面が突然真っ白に飛ぶ。次第に画面全体の白飛びが抑えられる。すると画面にキャンバスが映り、それとほぼ同時にViernes 12 de Octubreと記された字幕が表示される。

ホワイトアウトした後に太陽は現れないし画面のどこにも白飛びは残存しないのだが、その数秒後に白飛びした字幕が出る。この映画の字幕はどれも白さと明るさに差があるのだが、そのなかでもこの日のViernes 12 de Octubreと記された字幕を見て読む際、「コレはことさらに真っ白な字幕だな」「10月12日金曜日に描かれたマルメロの絵なんだな」などと思うより前にまずこの字幕の放つ極端なまでの明るさが目に飛び込んでくる。画面全体のホワイトアウト後に白飛びした字幕がキャンバスの上に被さって表示されるとき、「被さる」という言葉とは裏腹に、この字幕は太陽を覆い隠したキャンバスに穴を穿って奥から射しこんでくる光に見える。白飛びした字幕は太陽の光をキャンバスの奥から通す穴となるかもしれないし、かつ、キャンバスを射し穿つ陽光そのものなのかもしれない。Viernes 12 de Octubreと記された字幕は読むよりは見るものとして、それも、物語世界内の陽光として出現する、ただ、その一方では字幕というありかたをしているのも確かだ。字幕というありかたをしている限りにおいてはその光源はやはり映写機やディスプレイなど物語世界外の媒体に由来する。映写機や、ディスプレイに映像を表示させるためのPCの仕組みもひっくるめて映画の映像的基盤といえる光源をこの文章では「プロジェクター」と呼ぶ。作中、Viernes 12 de Octubreと記された字幕が現れるのを境にして、この映画の字幕を見てもそれが「プロジェクター」の光なのか太陽の光なのか当たり前のように判断できなくなる、と同時に、それまでスクリーンやディスプレイに映し出される「プロジェクター」の光を当たり前のように陽光として認識させてきたフィルターがうまく機能しなくなる。

あらためてわたしは『マルメロの陽光』の字幕をいかなるものとして見ているのか確認する。字幕というものは映画の世界が映るところの画面とは別の、そこに被さったレイヤー上にあり、通常、映画を見る際にはしばしばその透明なレイヤーごと度外視される。観客は透明なレイヤー上に字幕を見ながらも、それと同時に、そのレイヤーをはがした形で画面を見て物語を楽しむわけだが、『マルメロの陽光』の物語を楽しむ上でわたしは、画面に被さったレイヤーをはがすのではなく、字幕が表示されるところと映画の世界が映るところをそれぞれ別のレイヤーではないものとして統合的に見る。この統合された領域をこれから〈物語世界〉と表記し、画面上ではなく〈物語世界〉に出現する字幕を〈字幕〉と表記する。むろん〈字幕〉が、人物、太陽、マルメロの木と同じレイヤー上に光っているものとしてこの映画を見るのだとしても、〈字幕〉は字幕であるのだから「透明なレイヤー」はどうしようもなく画面の上に被さっている。そのような意味では「上」なのだが、しかし『マルメロの陽光』を見るにあたりわたしはそれを「上」にあるものとしてではなく〈物語世界〉に属するものとして同じレイヤーの上で見る。

Viernes 12 de Octubreと記された〈字幕〉の光が消える。その後Lunes 15 de Octubre、Martes 16 de Octubre、Jueves 18 de Octubre、Martes 23 de Octubre……「プロジェクター」の光なのか太陽の光なのかわからないけれど、さまざまな明るさの〈字幕〉が〈物語世界〉で輝いては消える。その繰り返しを目にしていると、10月28日に「天気が思ったより不安定ですさまじいからね。油彩はあきらめた。マルメロの実の上に輝く陽光を表したかったが、光がすぐに変わるから描く術がない」と〈画家〉は言う。そして10月29日、陽光に照らされたマルメロの実に被さるようにLunes 29 de Octubreと記された〈字幕〉が出る。「光がすぐに変わる」とはつまり太陽の位置や曇によってマルメロの実を照らす陽光の色味、明暗が「変わる」ことであるが、〈画家〉ひいては〈ロペス〉にとっては〈字幕〉が出現するたびごとに明るさや色合いが変わることでもありうる。映画が進みながら〈字幕〉そのものが「天気」のように変わる、明るい〈字幕〉は晴れた〈字幕〉、暗い〈字幕〉は曇った〈字幕〉というように。〈字幕〉は〈物語世界〉に出現するという意味で「出る」だけでなく、日が照るという意味でも「出る」。〈画家〉が描こうとしている「マルメロの実の上に輝く陽光」というものは、もしかしたら画面「上」ではなく〈物語世界〉においてマルメロの実を直接照らす〈字幕〉なのではないか。そうだとしたら「陽光といっしょにマルメロの実を描かなきゃならんと思う」という映画冒頭での発言は「〈字幕〉といっしょにマルメロの実を描かなきゃならんと思う」という意気込みなのかもしれない。いや、作中〈画家〉が〈字幕〉を目にしているようなシーンは見当たらないし、仮に〈字幕〉と関係があるとすれば〈ロペス〉あるいは〈カメラ〉だろうし、それにそもそも〈字幕〉がマルメロの実を直接照らすというのは一体全体どういうことなのか──待て。〈画家〉と〈字幕〉の関係はそう簡単に片付けてしまっていいものではないだろう。〈画家〉の成す技芸、ことにパースを取る際の技芸が何だか〈字幕〉と係る気がするし、もしかしたらこの両者の関係性を記述するなかでマルメロの実を直接照らす〈字幕〉というものが何なのか浮かび上がってくるかもしれない。通常、映画を見る上でひとの見ない〈字幕〉の輝きを目にした今、ふたたび〈字幕〉を字幕として追いながらそこに記された文字列を読みなおす。そしてこの作業とともにいくつもの季節をめぐりながら〈画家〉の制作とマルメロの実の成長を追い直す。

7 EL SOL DEL MEMBRILLO

映画が始まる。「1990年 秋 マドリード」「9月29日 土曜日」と記された字幕に続いてEL SOL DEL MEMBRILLOというタイトルやメインクレジットが出る。

その後、日付の記された字幕が時系列順に表示されてはその字幕を読みかつ見ることが続くわけだが、あるところでは見るよりも読み、またあるところでは読むよりは見ることに意識が向く。むろん読むよりも見ることに意識が向くのだとしても、だからといって字幕を読まなくなるわけではない。字幕を目にすれば誰しもまずその文字列を読んでしまうだろうし、なんども画面に映るマルメロの実は字幕に記された日付により時系列順に進む映画の物語のなかに組み込まれる。むろんこのような分節により字幕を〈字幕〉として捉える認識は曇るけれども、たとえば字幕とともに〈画家〉の描いた絵が映る際、「この画面に映っているのは何月何日のマルメロの絵だな」と認識する、まさにそのとき、物語においてその絵にいわばスポットライトが当たる。観客は字幕の文字列を読むことを通じて画面の映像を見るだけでは不「明」なことを「明」らかにする。画面のどこにも輝くことのない不可視の光を映画に投げかけるようだ。

9月29日〈画家〉はキャンバスを作り始める。キャンバスの枠となる木枠と画布を張るための板を作る。木枠に板を釘で打ち付けて、木枠全体を覆うように真っ白な画布を張りつける。9月30日〈画家〉はアトリエの庭に出てマルメロの木に向かい、そのすぐそばにキャンバスを据える。すぐには絵が描き始められるということはなく、まず、マルメロの木のパースを取るための準備が始まる。木の少し手前、左右に二本のポールが打ち付けられる。二本のポールの上部にはピンと糸が張られ、その糸の中央に重りを付けた縦の糸が垂らされる。次いで〈画家〉はマルメロの木を囲むレンガの塀に直接白い絵の具で水平に線を引き、まだ何も描かれていない真っ白なキャンバスに鉛筆で十字の線を引く。

そうしてから〈画家〉は絵筆を手にし、白い絵の具を付けた筆でマルメロの実や葉、幹、枝の表面に垂直線と水平線を引く。いたるところに十字の印がつけられていく。この印はキャンバスの垂直線と水平線に対応する。むろん「対応」するとはいえマルメロの実は成長し、実の重みで枝がたわみ、実の位置が下にズレてゆく。すると〈画家〉は実の垂直線上に新しい水平線を一本引きたす。

月日が流れる。マルメロの実の成長とともにその実の上に引かれる水平線が増えていく。ある日を境に〈画家〉は油彩を止めて鉛筆でデッサンを始める。それでも絵筆の出番がなくなるわけではない。マルメロの実に白い絵の具で印をつけてパースを取るためだ。キャンバスに描かれるマルメロの絵ではなくマルメロの実の上に引かれる白い線、つまり、パースを取るための技芸に注目して映画の続きを見ると、どうにも字幕の出る位置が気になる。10月29日、マルメロの実に引かれた垂直線上に被さるようにLunes 29 de Octubreと記された字幕が出る。

この字幕はマルメロの実の上に引かれた水平線のように見えるし、パースを取るための印にも見える。むろんそう見えるだけで当然〈画家〉は字幕でパースを取ってはいない。このシーン以降、映画が進むなかで字幕とマルメロの実に引かれた垂直線はしばしば画面の構図上、重なり合う。11月1日〈画家〉がマルメロの実に水平線をひとつ引きたしていると、この実に引かれた垂直線上に被さるようにJueves 1 de Noviembreと記された字幕が出る。

この字幕もマルメロの実に引かれた垂直線上に位置しているが、〈画家〉の引く水平線とは違い、文字列のJuevesの“J”やNoviembreの“bre”はマルメロの実の外に出ている。そのため字幕とマルメロの実に引かれた垂直線が「十字の印」として機能するのなら、パースの対象はマルメロの実ではなくマルメロの実を映した画面全体なのだろうし、画面全体のパースが取られるのであればそのパースの対応先、いわば画面に映っているものが描き写されるキャンバスのようなものが想定されるだろう。

その後Jueves 1 de Noviembreと記された字幕が消える。マルメロの実を映した画面全体がしだいに白く飛んでゆく。白飛びが晴れながら太陽が顔を出し、Viernes 2 de Noviembreと記された字幕が出る。字幕が消えるとしだいに画面全体がディゾルブしつつ太陽の輝きがうっすらと黄色を帯びた白飛びから黄金色へ変化する。

ホワイトアウトという現象が画面転換のエフェクトによるものなのか太陽の光によるものなのか判断がつかなくなっている上で、この一連のシーンにおいてマルメロの実と太陽の見かけが似てくる。まず、画面の構図上、その中央部分には十字の印が引かれたマルメロの実が位置し、下部分にはJueves 1 de Noviembreと記された字幕がマルメロの実に引かれた水平線の規則に則るかのように位置する。マルメロの実を映した画面全体に「十字の印」が引かれたような構図そのままに、ホワイトアウト後、マルメロの実が映っていた位置に太陽が現れるとほぼ同時にViernes 2 de Noviembreと記された字幕が出る。シーンが進むなかで太陽とマルメロの実は重ね合わさって見えるばかりか、ディゾルブにともないうっすらと黄色を帯びた太陽の輝きが抑えられることで、その見かけは「黄金色」のマルメロの実、あるいは、白い線が一本も引かれていないという意味で「新しい」マルメロの実に変わる9。ホワイトアウトをもたらすのかもしれない、空に浮かぶまっさらな「マルメロの実」。画面に映るその様はまさしくこの映画のタイトル通りEL SOL DEL MEMBRILLOだといえる。つまり「のdel」という属格を「マルメロの実としての太陽」という意味合いで解する、「マルメロの陽光」である。こうして「マルメロの陽光」を見出しながらも、それと同時にわたしはViernes 2 de Noviembreと記された字幕を〈字幕〉として見て楽しむ。つまり「マルメロの陽光」と〈字幕〉を〈ロペス〉やマルメロの木と同じ〈物語世界〉に属するものとして、なおかつ、どちらの光も太陽の光なのか「プロジェクター」の光なのか一切判断できないものとして見る。これから〈物語世界〉で輝く「マルメロの実としての太陽」を〈太陽〉と表記し、〈太陽〉の光を〈陽光〉と表記する。「陽光といっしょにマルメロの実を描かなきゃならんと思う」という〈画家〉の発言が「〈字幕〉といっしょにマルメロの実を描かなきゃならんと思う」という意気込みであるなら、11月2日の空を見上げ、〈太陽〉と〈字幕〉が「いっしょに」出現しているその様を〈画家〉は「描かなきゃならん」のだろう。その後〈太陽〉と〈字幕〉は「いっしょに」描かれることも撮影されることもないままに月日が流れる。そして季節は春を迎える。

8 EL S“O”L DEL MEMBRILLO

春、アトリエの庭のマルメロの木はふたたび実をつける。どの実も枝にぶら下がったままで白い柔毛に包まれている。「新しい」マルメロの実がひとつひとつ画面を切り変えながらクロースアップで映りながらどこからともなく〈ロペス〉の鼻歌が聞こえてくる。〈ロペス〉は庭にいると思われるのだけれど、どの像にもその鼻歌が結びつくことはない。そして鼻歌を残しながら画面にはマルメロの木が引きで映る。

マルメロの木を映したこの画面はマルメロの絵と同じ構図をしている。〈画家〉は絵の構図にかんして次のように語っている。

それに、構図が緻密で、独特の強い印象を与えますが。

それは、この絵に限らず、シンメトリーが生む秩序が好きだからです。木をキャンバスの中央に置き、視野の中心をキャンバスの中央に置く。

多くの画家は、対象を中央に置かない。ふつうは嫌がられますからね。

でも、木がキャンバスの中央にあることによって、木が存在感と威厳を獲得する。人と同じで、木は中央に置く。空間の美学的ゲームとは無縁になる。中央に木が存在してシンメトリーによる秩序を得る。

「シンメトリーが生む秩序」という言葉で言わんとしているところの「秩序」が具体的にどのようなものなのかはともかく〈ロペス〉は「シンメトリー」な「構図」が「好き」なようだ。「キャンバス」の「中央」に「木」が「置」かれることでそこに「シンメトリーによる秩序」が構築されるのであれば、マルメロの木を「中央」に映した画面にもこの「秩序」が構築されるだろう。こうした画面にきっと〈ロペス〉は目を惹かれるに違いない。そしてその目の先を追えば「木をキャンバスの中央に置き、視野の中心をキャンバスの中央に置く」と語られる通り、「中央」に映っているマルメロの木があるだろう。〈ロペス〉は〈物語世界〉内のアトリエの庭にいるはずなのに、この映画を見る者と同じく画面越しにマルメロの木を見ているのかもしれない。

アトリエの庭で途切れることなくずっと聞こえてくる鼻歌が止むのとほぼ同時に“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉が出る。

“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉は、画面の構図上、垂直にぴんと立つマルメロの木と重なり合い、パースを取るための「十字の印」のようだ。「十字の印」が引かれたかのようなこの画面全体はパースが取られる対象となるようだが、画面は引きで映っているため、仮に〈ロペス〉が「十字の印」を見て画面全体のパースを取るにしても「新しい」マルメロの実はどこにも見当たらない。しかし「シンメトリー」な「構図」というものを意識して〈字幕〉をよく見るとマルメロの実と呼べるものがたち現れる。“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉の書体は他の〈字幕〉のそれとは異なるし、フォントサイズも他の〈字幕〉よりもひとまわり小さく、そしてなにより、これまでどの〈字幕〉も中央揃えで配置されていたため画面の「シンメトリー」な構図に一役買っていたにもかかわらず、この〈字幕〉の配置は右寄せな上に右肩下がりで明らかに、アシンメトリーだ──と考えながら一瞬、映画冒頭のタイトルシーンが頭をよぎる。EL SOL DEL MEMBRILLOと記されたタイトルのフォントは作中で一番サイズが大きく、その文字列の配置は微妙に右寄せだったような気がするし、窓枠の水平線とは対照的にごく若干右肩下がりだったような気もする……。そうして「この〈字幕〉は……あの〈字幕〉は……どうして右寄せ右肩下がりに配置されているのだろうか」と疑問が浮かぶというよりは、むしろ、どちらの〈字幕〉も、書体、フォント、配置が他の〈字幕〉とは大きくズレているからこそ、文字列の意味内容や表示位置ではなくその形そのものへ目が向く。今、画面に映っている“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”という〈字幕〉のなかには“PACO”“SOLORZANO”“MEMORIAM”という三つの語を構成するいくつもの“O”がある。“O”というアルファベットは白く丸みを帯びていて、その見かけはさながらマルメロの木にできた、ちいさくて白い線が一本も引かれていない「新しい」マルメロの実といえる10。〈ロペス〉が画面越しにマルメロの木を見ているのであれば、そのとき目の前には突然、鈴なりの“O”が現れるだろう。“O”は〈字幕〉という「新」品種のマルメロの実であり、画面上ではなく〈物語世界〉においてその実それ自体が直接照る。そのため“O”は「小さな」〈太陽〉の実だといっても過言ではなく、映画のタイトルの通りEL SOL DEL MEMBRILLOといえる。

来年続きを描くんでしょ。

いや、来年は来年の絵だ、マルメロも新しい実がなる。

と、秋頃、〈画家〉は答えていたが、春、アトリエの庭には“O”が実り輝く。「シンメトリー」な「構図」を「好」む〈ロペス〉は“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉の書体、アシンメトリーな配置、フォントの変化を意識し、この文字列のなかに“O”を発見するはずだ。そのため「アトリエの庭で途切れることなくずっと聞こえてくる鼻歌が止むのとほぼ同時に“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉が出る」と書いたが、おそらく実際は、「十字の印」が引かれた画面を通してマルメロの木を見ているなかで、鈴なりの“O”の出現に不意を打たれたからこそ〈ロペス〉は思わず鼻歌を止めてしまったのだろう。春、〈ロペス〉の鼻歌が聞こえてくるところ、あるいは、〈ロペス〉にとってアトリエの庭のマルメロの木が見えるところを、〈物語世界〉内/外を統合したかたちでこれから〈アトリエの庭〉と表記し、そこに〈字幕〉として出る“O”というちいさな〈太陽〉の実を〈マルメロ〉と表記する。

鼻歌が聞こえなくなっても〈ロペス〉は〈アトリエの庭〉のどこかで〈マルメロ〉を見ているだろうし、〈ロペス〉というよりおそらく〈画家〉は目の前で実り輝く〈マルメロ〉を描こうとするだろう。〈画家〉にとって〈マルメロ〉を描くことは“O”という〈字幕〉と「いっしょに」なった〈太陽〉を描く試みである、と同時に“O”は「プロジェクター」の光に照らされるものとして存立する。

片やわたしにとって〈マルメロ〉を書く作業はいかなる試みなのだろうか。

──「ここ」は〈アトリエの庭〉。わたしはひとりディスプレイの前にいる。画面の向こうには春の〈アトリエの庭〉と“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉が見える。〈アトリエの庭〉のマルメロの木にまだ愕をつけたままのちいさな実がなり、そのまわりには〈マルメロ〉も実り輝いている。この「光景」を観察している場所から、わたしが見ているものを他の人も見ているかどうかわたしにはわからない。誰も目の当たりにしていないのだろうか。春を迎えた〈アトリエの庭〉には〈陽光〉が降りそそぐことを。マルメロの実や〈マルメロ〉はいわば〈陽光〉を捉えるための媒介物であり、しばしばマルメロの実の上では〈太陽〉の光、〈太陽〉の月光、照明の光、「プロジェクター」の光などが互いに混じり合うことを。そして〈マルメロ〉の放つ光は〈太陽〉の光にも「プロジェクター」の光にも見えることを。気づいている者はいる。〈ロペス〉だ。〈ロペス〉は〈アトリエの庭〉にいるだろうし、マルメロの実と〈太陽〉に向き合ってきた者であるから必ず“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉のなかに“O”を見つけているだろう。

〈ロペス〉が鈴なりの“O”に眼差しを向ける場所、そこは〈アトリエの庭〉というよりは〈トメリョソ〉と呼ばれる場所なのかもしれない。そうであれば「ここ」にある“O”を含めた「すべてのマルメロの実」は「澄み切っているのに影を帯び、すべてを金属と灰に変える」「どのように描写したらよいかわからない光」に照らされている。その「光」はたとえ「夜の光」であれ「黄昏の光」であれ「夜明けの光」であれ〈太陽〉の月光であれ照明の光であれ、畢竟、いかなる光であっても「プロジェクター」の光がなければ「ここ」に存在しない。そのことを〈ロペス〉は知っているだろう。「プロジェクター」の光はスクリーンやディスプレイに映像を成立させるための技術的な意味で最も原理的な光であり、画面に映るものは区別なく照らされ続ける以上、〈画家〉にとって「すべてのマルメロの実」はこの光に照らされて「熟れて腐ってゆく」しかないため描きえないものである一方で、わたしにとっては書きうるものである。同じ「光景」を見て、その様が描きうるかどうか、あるいは、書きうるかどうかに留まらず、〈画家〉というより〈ロペス〉とわたしの差異は「プロジェクター」の光を、画面の映像と『マルメロの陽光』を成り立たせる第一の光として認識できるかどうかにある。

──「ここ」は〈トメリョソ〉。わたしと〈ロペス〉は画面の向こうに映る〈トメリョソ〉の「光景」を見ている。そこには“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉が見える。わたしはこの文字列を読み、パコ・ソロルサーノという人物に『マルメロの陽光』が捧げられていることを知る。だが〈ロペス〉は“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉を読むことはできるが、画面に映る映像が『マルメロの陽光』だと認識することはできない。目の前の「光景」が映画のワンシーンだと知る由もないからだ。マルメロの実と〈太陽〉に向き合ってきた者同士とはいえ、やはり、わたしたちは「いっしょ」に『マルメロの陽光』という映画を見ている訳ではない。

はたしてそうだろうか。あらためてわたしは“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉をよく読み、よく見る。“SOLORZANO”という文字列には太陽を意味する“SOL”というスペイン語が隠れていて、さらに“SOL”のなかには“O”が隠れている11。“SOL”を見て取る時点においてわたしはこの文字列と〈太陽〉を結びつけるのだが、この“SOL”に“O”すなわち〈マルメロ〉が抱えられていること、つまり〈マルメロ〉がその実を顕わにする際、“O”は“SOL”という文字列を纏っていることを発見する。それを契機に“SOL”という語からS“O”Lすなわち〈〈マルメロ〉のS“O”L〉が純然と実り輝く様、いわば、SOLという語の喚起する眩い光がディゾルブしながら抑えられてその光源“O”が顕わになるような「光景」が喚起されると、想像上、わたしの脳裏で〈マルメロ〉が純然と実り輝く。そしてその上で、EL SOL DEL MEMBRILLOという映画タイトルを構成する文字列のなかに“O”を見出す。EL S“O”L DEL MEMBRILLO。わたしはその身に〈マルメロ〉を宿しながら「今、目の前の画面に映っているこの映画はEL SOL DEL MEMBRILLOではなくEL S“O”L DEL MEMBRILLOだ」と読み取る訳だが、通常、観客のあずかり知るところではない『マルメロの陽光』の秘密と呼べるものを「明」らかにするその認識はいうなれば画面のどこにも輝くことのない不可視の〈〈マルメロ〉のS“O”L〉といえる。映像ではないがゆえに「プロジェクター」の光に照らされることはないがそれでも「いっしょ」に映画を照らし続けるわたしという〈マルメロ〉は、マルメロの実の上に輝く〈陽光〉でも空に輝く〈太陽〉でも〈トメリョソ〉で鈴なりに実り輝く“O”でもない。〈トメリョソ〉の「光景」を見る〈ロペス〉は“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉を読むことも、そこに“O”を見つけることもできるだろうが、EL SOL DEL MEMBRILLOをEL S“O”L DEL MEMBRILLOとして認識することはできない。結局〈ロペス〉は映画を見ることも〈マルメロ〉として照ることもない──か。

いや、何度も映画を見返し、秋、冬、春、と季節がめぐりながらマルメロの実と呼べるものや〈陽光〉と呼べるものに向き合い、鼻歌やフィルムを鳴り響かせるかの如く、キーボードをカタカタと鳴り響かせながら「十字の印」を見て、〈マルメロ〉や〈〈マルメロ〉のS“O”L〉が輝く〈トメリョソ〉の「光景」を描く、のではなく、書く、今のわたしはまさしく〈ロペス〉である。EL S“O”L DEL MEMBRILLOのラストシーンにおいて、わたし・〈マルメロ〉・〈ロペス〉が〈わたし=マルメロ〉というかたちで「いっしょ」になる。春から〈わたし=マルメロ〉の作品制作が始まる。作品は何で構成されるのか。むろん言語である。EL SOL DEL MEMBRILLOを見る上で度外視されるものにかんする記述が作品の「中心」となる。そしていつか〈わたし=マルメロ〉の文章を読む一人一人がEL SOL DEL MEMBRILLOに向き合い〈マルメロ〉として照る日を迎えるだろう12。

“A PACO SOLORZANO, IN MEMORIAM”と記された〈字幕〉が消える。〈トメリョソ〉を映した画面がしだいに暗転する。真っ黒な背景のなかでエンドクレジットが画面下部から上部へ昇りながら、画面のそこかしこに数え切れないほどの“O”があふれかえる。しだいに画面が落ちつきを取り戻す。そしてEL SOL DEL MEMBRILLOは終わる、あるいは、EL S“O”L DEL MEMBRILLOは終わる。

映画を見終えてから、ふいに、つたないスペイン語が口からこぼれる。エル、ソル、デル、メンブリリョ、と。まわりには誰もいない。

時刻は、午後の八時をかなりまわっていただろうか。夏の気配が色濃く残っているスペインの首都ではまだ夕日も沈みきってはおらず、プエルタ・デル・ソルの広場は、遅い夕食までの時間をゆっくり過ごそうとする男女の群れであふれかえっている。いま、ひとりの日本人と立ち話をしている痩せた髭面の男が、カンヌで世界を驚かせたあのビクトル・エリセだと認める者など、もちろん誰ひとりとしていない。ちょうど三〇分ほど前に、とびきり美しいプレス・シートをはじめ、新作の資料をいっぱい抱えてホテルに訪ねてくれたエリセは、スペイン語、フランス語、英語からなる三冊の印刷物をロビーのテーブルに並べて拡げ、「作者の言葉」でアンドレ・バザンに触れた部分が、印刷上の手違いからフランス語版だけ抜け落ちてしまったことを、苦笑しながら残念がる。それから、『マルメロの陽光』の原題にあたる〈El Sol del Membrillo〉という言葉に含まれているスペイン語のニュアンスが、どうしても外国語に訳しえないもどかしさを、ひたすら語り始めたのである。

「マルメロの陽光」とは、たんにマルメロの木に落ちかかる太陽の光線を意味しているのではない。スペイン人が聞けば誰でもが咄嗟に思い浮かべることのできるやや不吉な響きを、その言葉は帯びているのだと彼はいう。それは、マルメロの実が熟し始める九月下旬の陽光を指し示し、子供たちなどはあまりこの時期の太陽に身をさらさないほうがよいという言い伝えさえ、スペイン各地には残っている。だから、たとえばカンヌで上映されたときのフランス語の題名『光の夢想』には、そうした不吉な側面が失われて妙に平板になってしまうと彼はいうのである。

スペイン語はほとんど分からない者にも〈El Sol del Membrillo〉という題名には、何か魔術的な美しさが秘められているように思えるのだがという言葉に、エリセはゆっくりとうなずく。マルメロの果実が熟してゆくことのうちには、その果てに待ち受けている爛熟、腐敗、死といったイメージが含まれていると考えていいのだろうかと確かめると、そう、「マルメロの陽光」には、死はいうまでもなく、ひとを狂気へと導きかねない何かさえあるのだと彼はいう。その意味で「マルメロの陽光」は「秋」の映画なのだ。13

「夕」暮れ時の「プエルタ・デル・ソルの広場」で「『マルメロの陽光』の原題」にあたるEL SOL DEL MEMBRILLO/ EL S“O”L DEL MEMBRILLOという言葉を、エル、ソル、デル、メンブリリョ、と叫び、「男女の群れ」ばかりでなく「ひとりの日本人」や「痩せた髭面の男」もわたしの方へふり向くとする。「スペイン語」らしきものが発話されたということはかろうじて認識されるだろうが、わたしのカタカナ発音に「含まれている」「スペイン語のニュアンス」はおそらく誰にも伝わらないだろうし、もしかしたらスペイン人なら本来の「不吉」さを感じるかもしれない、「不吉」な言葉をわめき散らしているわけのわからない東洋人がいる、というように。EL SOL DEL MEMBRILLO/EL S“O”L DEL MEMBRILLOのなかでうごめく光と音の遊動が看過されてしまうことにわたしは「もどかしさ」を感じる。もし「〈El Sol del Membrillo〉という題名」ではなく、この映画そのものに「ひとを狂気へと導きかねない何か」があるとするなら、その「何か」とは、同じ映画を飽きもせずなんども初めから見返すように働きかける力であり、映画を見る上で自明とされていることを壊すように仕向ける力だと思われる。この「力」に目覚めると、映像と音の組み合わせを新たに発見ないし発明できるようになるのだが、こうした知覚の変容は、傍から見れば「狂気へと導」かれることでもあろう。それゆえにこの文章はいわゆる映画論というより、わたしというこの映画に「身」も心も「さら」した「ひと」が観客一般から「狂」人になる過程を言語化した回想録といえるし、「狂」化されながらも映像と音の論理にのっとってEL SOL DEL MEMBRILLO/EL S“O”L DEL MEMBRILLOに遊び勝とうとする技芸書でもある。マルメロの花言葉は魅惑。願わくはここに書かれた文章に春が訪れますように、記述にマルメロの花が咲きますように。

註・図版出典

2022.12.28

(しもやまだ・しゅうへい/一橋大学大学院言語社会研究科)