はじめに

中華人民共和国(以下、中国)には漢民族をはじめチワン族、モンゴル族、ウイグル族、チベット族、回族など数多くの民族が住んでいる。そのなかで、9割以上を占める漢民族以外の人々は少数民族と総称されている。中国では、国家によって55を数える少数民族が承認されている。本連載で取り上げるチワン族は、中国南部水稲耕作民世界に生きるタイ系民族で、人口約1700万人(2010年統計)を擁する1中国最大の少数民族である。そのチワン族の昔話には、日本の民話に見られるような様々な精霊(例えば山姥や穀霊)や巫女がよく登場する。これから扱うチワン族の昔話(本連載の昔話には、神話や伝説も含める)からも、読者は日本の神話や伝説ならびに民話によく似たものを少なからず見出すことであろう。さらに、「魂と幽鬼と人」、「神と人」、「冥界と再生」、「神と仙人」、「植物と人」、「動物と人」などの俗信や民間伝承にまつわるものもある。

しかし、チワン族には通用する文字がないため、チワン族の昔話は十分に記録されてこず、また研究も乏しい。どのような物語が伝承されてきたのかも未知である。そのため、数多くの昔話が日の目を見ずに埋もれ、さらには伝承する者もなく、あたかも朝露のように、今消え去ろうとしている。そこで、チワン語(龍茗方言)の母語話者である筆者は失われつつあるチワン族の昔話を収集して文字化し、チワン語から日本語に翻訳して、連載という形で紹介していきたい。将来機会が有れば、絵本を作って日本とチワン族の未来を担う子供たちに読んでもらいたいと思っている。

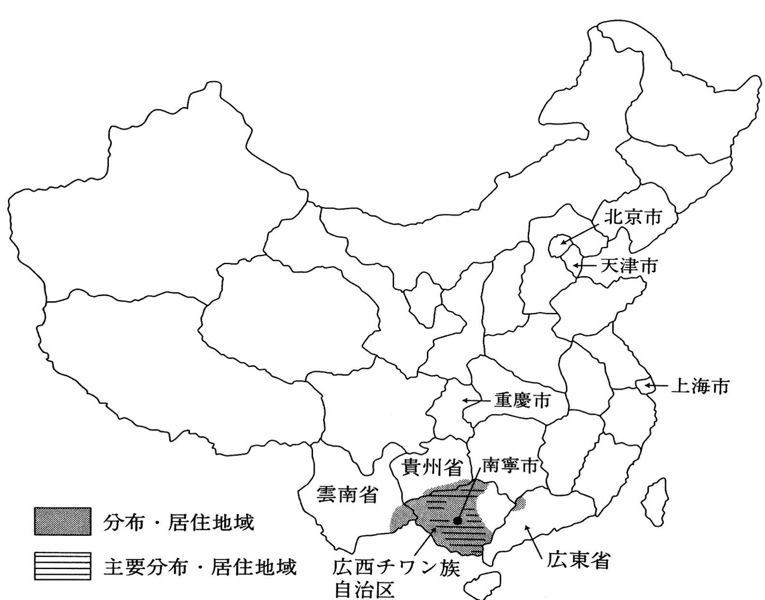

チワン族の分布・居住地域図は図1に示すとおりである。チワン族の人口の約9割(約1445万人)は広西チワン族自治区内で生活し、その他に広東省、貴州省、雲南省などにも分布が広がっている。一口にチワン族と言っても、その居住地域によって社会や文化は一様ではないが、本稿では便宜上、壮族の祖先を「チワン族」として括ることをあらかじめ断っておきたい。

本連載で取り上げるチワン族の昔話は筆者が子供の頃から中学校にかけて、毎晩、夕餉の囲炉裏のそばで、あるいは寝物語りに祖父3が語り聞かせてくれたものである。これらの昔話は筆者にとってどれもが面白くて、当時村の子供たちと一緒に祖父のそばで目を輝かせて聞いていた。今もなお鮮明に記憶しているのは、そのときの十数話である。しかし、最後に祖父の昔話を聞いてからすでに15年にもなろうとしている。その昔話の多くは、私の大学入学、そして日本留学を心待ちにしながらも2004年に永眠した祖父とともに失われてしまった。

昔話というものは誰でも知っているようで実はそうでもない。老人だから必ずしも知っているというものでもない。村の老人たちに昔話について聞いてみたが、「何も覚えていない」という返事ばかりだ。筆者の祖父の昔話の語り口のうまさ、確かさ、話の種類の多さは、村の人々にしきりに称賛されていた。筆者の祖母(1941年生)もまた昔話のあらすじしか語れず、細部にいたってまでは自分が祖父から聞いたとおりに忠実に語ってもらえなくなってきている。祖母が知っている昔話も二三はあるが、筆者が憶えているよりも少ない。筆者の村にはもう昔話を語れる人がいないため、今の子供たちはそれを聞くことができない。一刻も早くチワン族の昔話を書き留めるため、本連載においては筆者自身が記憶している祖父によって語られた昔話の一部を再話し、筆者の祖母および村の老人、祖父の話を聞いた筆者の父(1962年生)に確認してもらい、龍茗方言で文字起こしたものを日本語に翻訳した。なお、祖母の他誰も憶えていない物語は筆者の記憶のみによるものである。

本連載で扱うこれらの昔話とは、龍茗鎮4(図2●印の箇所)の鎮都より約3キロ離れた龍茗東南村逐仗屯(図3 ○印の箇所)で伝承される昔話であり、これを「龍茗鎮チワン族の昔話、龍茗鎮で伝承される昔話」という意味で便宜的に「龍茗チワン族の昔話」と名付けた。今後、筆者は広西チワン族自治区全体を歩き回ってチワン族の昔話をより多く収集したいと考えている。

第1回 熊人(くまんど)

むかしむかし、あるところに山のふもとに住む家族がおった。家には二人の姉妹がおったそうな。ある夜、父さんと母さんが遠い親戚の家に招待されたので家を留守にした。いつも父さん母さんが寝かしつけてくれるけど、今夜はいない。姉妹は鬼を怖がって、近くに住むおばあさんを呼んで、一緒に寝てもらおうと思ったんだと。妹が家から飛び出して、おばあさんの家に向かって、こう大声で呼んだ。「おばあちゃーん、おばあちゃーん。怖いから今日はあたしたちの家に来てよー。一緒に寝ようよ」と。だけど、おばあさんは畑仕事からまだ帰ってなかったそうな。妹の声も聞こえなかったんじゃ。その時じゃ。あの熊人がおばあさんのふりをして山からこうこたえた。「はーい」と。

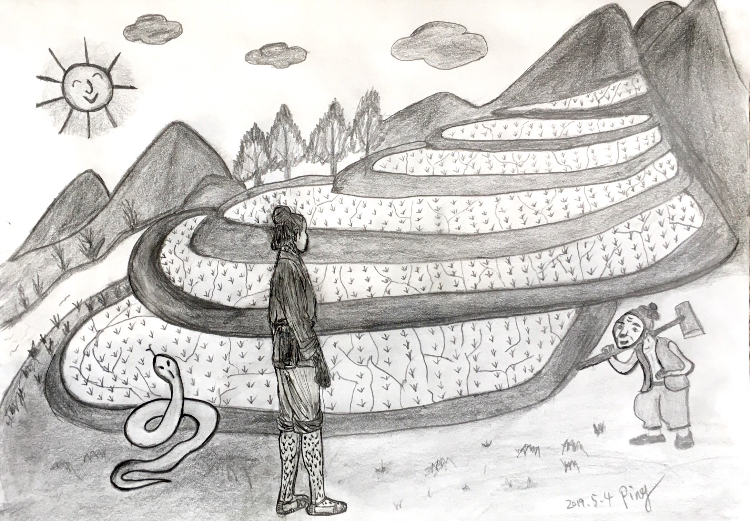

イラストは筆者の想像によるものです。名前はチワン語(龍茗方言)で、[tuː451 ɲaːw33 vaːj31](トゥー・ニャオヴァイ)となります。熊人は日本の山姥のように人間を食う恐ろしい化け物です。外見は熊ですが、人間のように二足で歩き、人語を話すと言われています。

しばらくして、おひさまも沈み、暗くなってきた。

とうとう熊人が山から下りてきた。姉妹の家にやってたきた。熊人は玄関の前に立って、こう言った。「おまえたち、灯りを消しておくれよ。わしゃ目が痛くて、明るい光がだめなんだよ」

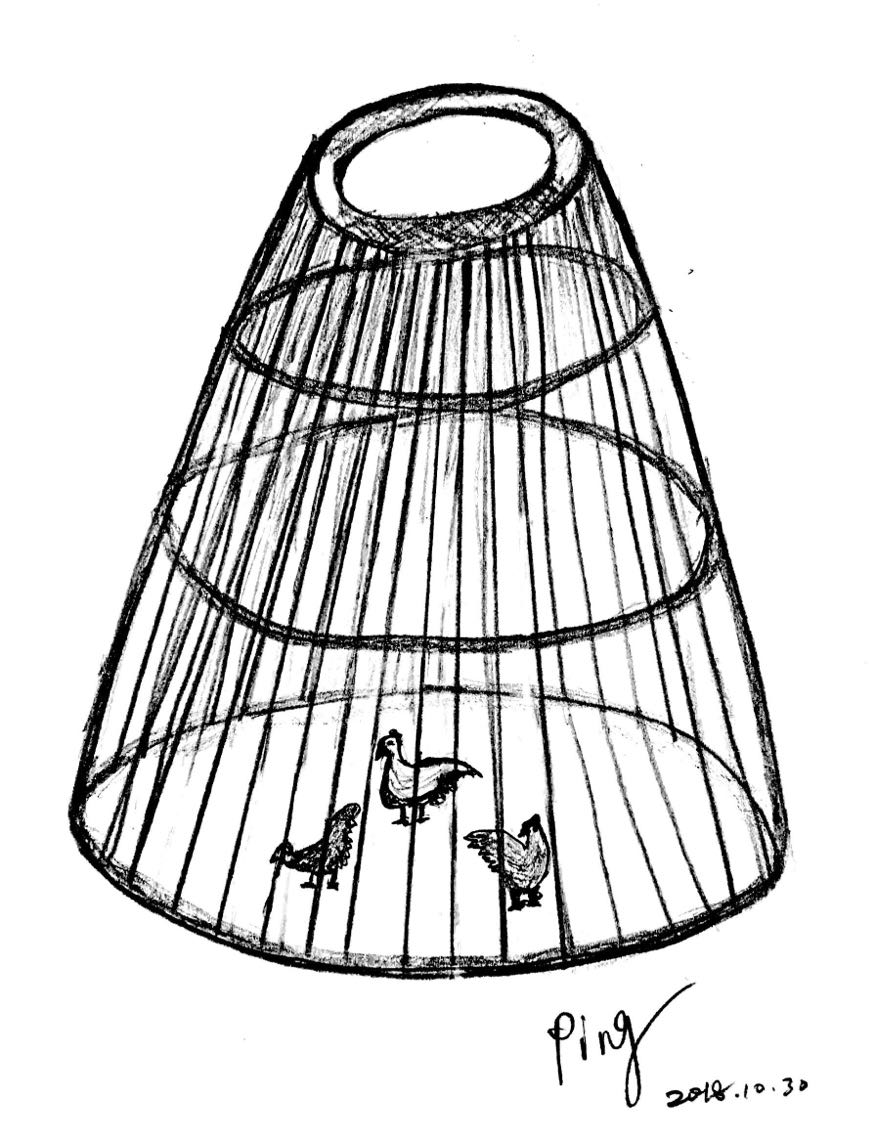

姉妹は熊人の言う通り、灯りを消してしまったそうな。灯りが消えると、熊人がまっくらやみの家にとうとう入ってきた。しっぽがばれては困るので、椅子に座れない。そうして熊人はまた言った。「おまえたち、わしはお尻に瘡ができて座れんのじゃ。伏籠を持ってきておくれ。それに座らせておくれよ」

家の中庭にはちょうど何羽かの鶏を囲む伏籠が有った。熊人はその上に座った。でも熊人が座ると、熊の尻尾に鶏がぶつかってしまう。だから鶏が驚いてひっきりなしに叫ぶんじゃ。二人はこう尋ねた。 「おばあちゃん、どうして鶏がそんなに鳴いているの?」

熊人はこう答えた。「鶏がおたがいにつつきあっているから鳴いているんだよ」

そうして夜になった。寝るとき、熊人は二人に先に布団に入るよう言った。熊人はお姉ちゃんを布団の内側、妹を布団の真ん中に寝かせて、自分は布団の手前に寝ることにしたんじゃ。

筆者の村で使われている伏籠をもとに筆者が描いたものです。名前はチワン語(龍茗方言)で [tɕaːm213 kaj251](ザアン・カイ)と言い、竹で編んであります。

丑三つ時、二人がぐっすり寝静まったころ。熊人は見計らって、なんと妹を食べてしもうた。熊人が食べていると、妹の血が布団にどばっと流れて、布団がぐっしょり濡れてしまった。それでか、お姉ちゃんは目を覚ましてしまった。「おばあちゃん。どうして布団が濡れてるんだろう」

熊人はこう言った。「あんたの妹が布団におもらししてしまったんだよ」

熊人が骨をぼりぼりかじる音が聞こえる。「おばあちゃん、何食べてるの」

熊人はこう言った。「炒め豆を食べとるんじゃよ」

ふと、お姉ちゃんが妹を探してみると、妹が見つからない。お姉ちゃんは妹が食べられてしまったと知ってしまった。怖くなったお姉ちゃんは、どうにか逃げようと考えた。

そこでお姉ちゃんはウソを思い付いてこう言った。「おばあちゃん、おしっこ行きたい」

熊人はお姉ちゃんを厠に行かせた。そうするとお姉ちゃんは厠に行くふりをして、家からやっと逃げ出したんじゃ。

そうとは知らない熊人はお姉ちゃんを待っていたが、いつまでたっても、そろそろ夜明けというのに帰ってこない。そこで熊人は怖くなって山に逃げてしまったそうな。

朝になるとお父さんとお母さんが帰ってきた。お姉ちゃんは泣きながら、夜のことを話したんじゃ。それを聞いたお父さんとお母さんは、知恵を絞って、熊人を殺す作戦を思いついた。食べられてしまった妹の仇を討つことにしたんじゃ。すぐに玄関の前に大きな穴を掘った。穴の中には薪を燃やして、焼けた炭を穴の中に置いた。

また夜になった。お父さんとお母さんはお姉ちゃんをまたおばあさんの家まで行かせて、こう言わせた。「おばあちゃーん、おばあちゃーん。今日もあたしの家に来てよー。一緒に寝ようよ」。これを聞いた熊人は、また夜にやって来た。

お姉ちゃんは、灯りを消して、「おばあちゃーん、どうぞお入り」と言った。何も知らない熊人は戸を開けて入ってきた。その時じゃ、熊人は火の穴に転げ落ちてしまった。そうして焼け死んだそうな。

今回、連載初回にあたり、グリム童話で有名な「赤ずきんちゃん」や、日本の山姥伝説とストーリーがよく似ている「熊人」を取り上げた。この昔話は李方桂 (1940) 『龍州土語』 (国立中央研究院歴史語言研究所単刊甲種16、商務印書館、99-101頁)に収録された龍州方言のテキスト「人熊」(龍州方言で[tu˧ jaːu˩ vaːi˥˩]、英訳は"The Jaːu Vaːi")と、細部こそ異なれ、物語の粗筋はほぼ同じである。したがってこの昔話は龍茗鎮以外にも広く語られているものだと思われる。今回の「熊人」に限らず、昔話は人から人へと口伝で広がっていったため、粗筋は同じくしながらもチワン族の中でも地域差が見られ、細部にヴァリエーションが多くあることは断っておきたい。

この「熊人」の物語は、子供に家を任せて外出するような親や、夜半見知らぬ者を簡単に家に入れてしまう子供、日が暮れても遊びに出掛けるような子供への一種の教訓譚として機能してきた。筆者も幼い頃は「熊人」がいると信じていたし、他の村の子供たちもそうだった。日が暮れたら一人で遊びに出ないようにし、夜は静かに騒がないようにしたものだ。親も子供だけで留守番はさせなかった。

しかし、近年、若者や仕事盛りの者たちは出稼ぎに村の外に出ていってしまい、村の中は老人と幼い子供たちだけになりつつある。「育児放棄」も日常茶飯事だ。「熊人」は教訓譚としての機能を失くしてしまっているといえる。親子愛や家族愛は今昔不変のようだが、その形が目に見えるものでなくなってきているような気もする。今一度、村の若い親と子供たちに「熊人」に触れてもらい、そこから何かを感じ取ってもらいたい。

2019.2.10

第2回 畑を耕す黄色い犬

むかしむかし、ある村に兄弟がおった。両親を幼くして亡くし、二人に残されたのは少しの畑と、水牛と黄色い犬が一匹ずつ。

兄はずる賢く、おまけに怠け者で食いしん坊。弟は実直で、まじめに働く正直者。

ある日、兄は弟にこう言った。「弟よ。木は大きくなったら枝を分けなきゃならんし、人は大きくなったら家を分けなきゃならん。おれたちも大人になった。どうだ、そろそろ家を分けて過ごそうじゃないか」

弟は言った。「兄さん、僕たちはうまく暮らしてる。なんでそんなことするんですか」

しかし兄は頑なに言い張る。「家を分けなきゃならんのだ。おれらはもう大人だ」

兄がそんなに言うもんだから、弟はしぶしぶ応じるしかなかった。

兄はこう提案したそうな。

「この家の畑を半分に分けよう。でも、水牛と犬は一匹ずつだ。動物を半分にするなんてできやしない。それならこうしようぜ。お粥の早食いで勝負だ。先にお粥を食った方が水牛をもらって、遅かった方が犬をもらうって話だ。今からお粥を用意してくるからな、待ってな」

しばらくして、兄はお粥を二つの茶碗に入れて持ってきた。なんと、片方が冷えたお粥で、もう片方は熱々のお粥だった。兄は「せーので食べ始める。早く食い終わったやつが水牛な」と言いながら、熱々のほうを弟に渡した。兄は話が終わるや否や、お粥を食べ始めた。弟も食べ始めた。しかし、弟はお粥が熱くてなかなか食べ進められない。それをしり目に、兄はそそくさとお粥を平らげた。こうして、水牛は兄の手に渡り、黄色い犬が弟に与えられた。

春、畑を耕す季節。兄は得意げな顔で口笛を吹きながら、水牛を牽いて畑を耕す。しかし、今までの怠け癖が祟ったか、コツが分からない。水牛は言うことを聞かず、畑に来てもちっともせんのじゃ。鞭を打っても足踏みだけ。ちっとも動かん(イラスト1)。そんなこんなで、兄の畑は耕作がなかなか進まなかった。

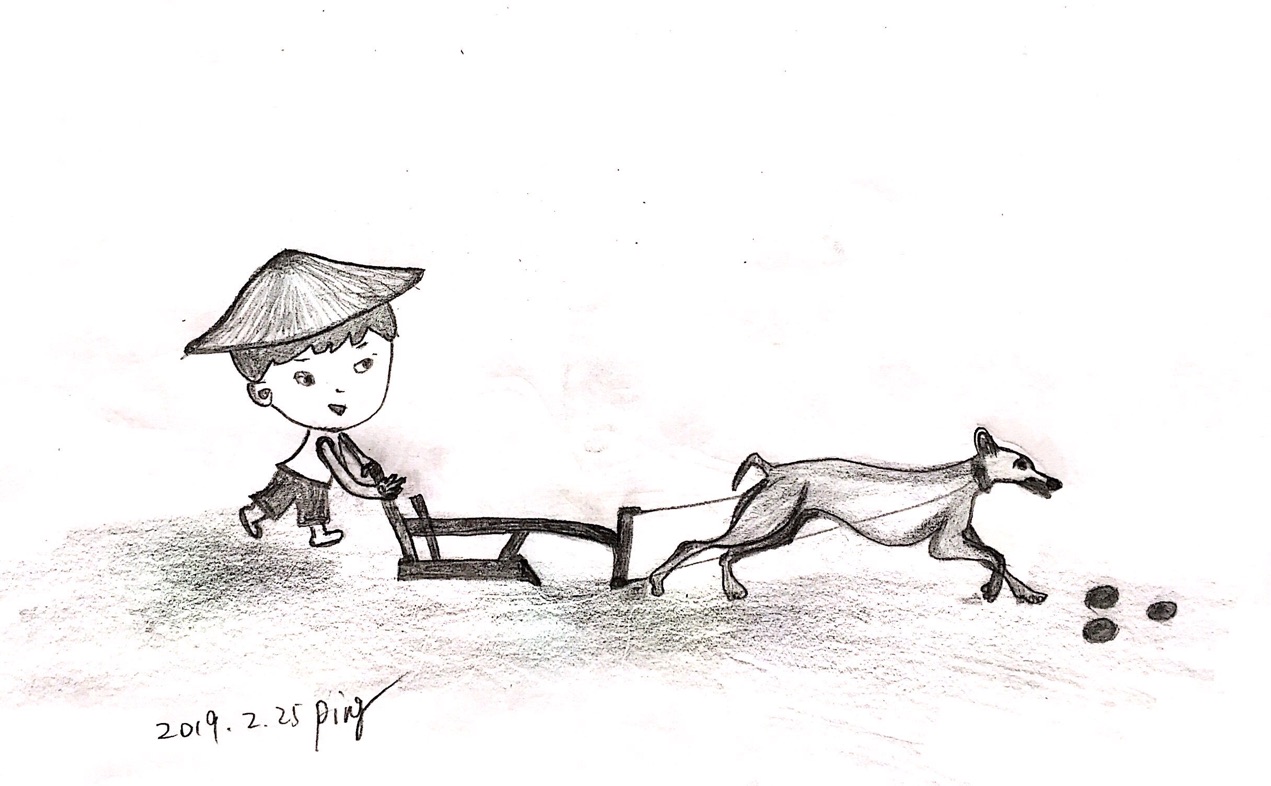

一方、弟は畑を耕すための牛がいなくて困っておった。ほどなくひらめいた。犬に耕してもらうんじゃ。ある日、弟は鋤をこしらえた。そして、朝早く畑に着くと、犬に鋤を付けて、トウモロコシだんご(トウモロコシの粉で作った団子、日本でいう黍団子をチワンふうに置き換えれば、トウモロコシだんごになる)を犬の目の前にひょいと放り投げた。すると、犬は団子めがけて力強く前に進み始めた(イラスト2)。思っていた以上に犬が働いてくれ、どんどん畑が耕されていく。こうして、弟は団子を餌に毎日こつこつと耕した。しばらくして畑を全部耕すことができたそうな。

弟の畑が全部耕されているのを見た兄は、むっとしながら訊ねた。

「おい、誰がお前の畑を耕したんだよ」

「もちろん自分でやったさ」

「どこで水牛を調達したんだ」

「犬さ、犬に耕してもらったのさ」

兄は、犬が畑を耕せるなんて半信半疑だったが、ひとまず試したかった。そこで弟に頼んで犬を貸してもらった。

弟の話を聞いた兄はもちろん犬が耕してくれると思っておった。でも、兄は犬にトウモロコシたんごをあげなかった。そのせいで犬はちっとも動かない。それを見て腹を立てた兄は犬を叩いてしもうた。強く叩かれた犬はなんと死んでしまった。

その日の夕方。なかなか犬が戻ってこないので、弟は兄の家に行った。

「兄さん、僕の犬はどこにいったんだい」

「知るか。あんな犬畜生がどこでくたばってるかなんて」

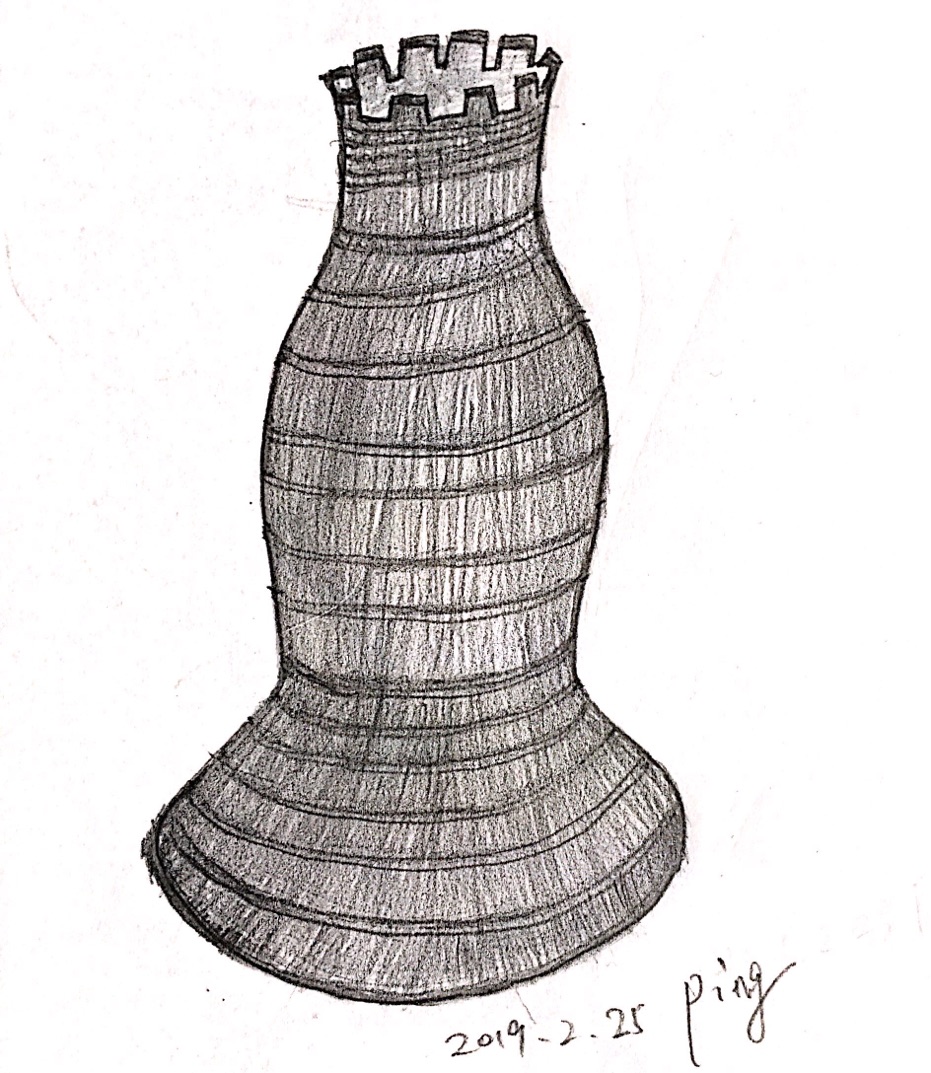

弟は兄のよどんだ顔を見て何も聞かずに家へと帰った。弟は明かりをつけて犬を探し回った。なかなか見つけられなかったが、とうとう兄の畑のすみっこで死んでいるのを見つけたそうな。とうに体も冷たく硬くなっておった。弟はたいそう嘆き悲しんだ。冷たくなった犬を抱きかかえて、泣きながら家へと帰った。弟は犬を家の庭に埋め、土で盛ったお墓を作ってあげた。弟は朝晩手を合わせた。しばらくすると、あの黄色い犬のお墓の上に裂け目が出来て、そこからそれはそれは立派な竹が生えてきた。弟はその竹を切って簗(イラスト3)を編んだ。なんとも不思議なことに、その簗を使うと毎日たくさんの魚が獲れた。弟はそれを町で売りたくさんのお金を稼いだ。おかげで、家計もだんだんよくなってきた。

兄はそんな弟の暮らしぶりを見てうらやみ、嫉妬に怒り狂った。自分も同じように魚で一儲けしたい、そんな兄は弟のもとへ簗を借りにたずねた。

「おおい、弟よ。俺は鍋に入れる油さえ買う余裕が無い有様さ。君の簗をちょっと貸してくれないかな。どうか頼むよ。」と兄は同情を買うように頼み込んだ。

弟は兄のそんな姿を見て、何も言わずに自分の簗を貸してあげた。

魚を捕る筒状の罠です。筆者の家でかつて使われていた簗をもとに筆者が描いたものです。名前はチワン語(龍茗方言)で [θweː31](スゥエー)と言い、割竹等で編んであります。川や湖沼の底にある魚道に一定時間設置し、魚類やエビ、カニの類を誘い込み、漏斗状の口から入ってきた魚介類を閉じこめて捕獲します。

あくる日、兄はわくわくして魚釣りに出掛けた。あまりにもわくわくしすぎたのか、簗を川に置いても待ちきれず、さっそく簗を引っ張り上げた。しかし、なんと簗の中は蛇しかおらず、魚は一匹もおらなんだ。

あくる日も、そのあくる日も蛇ばっかりで魚は釣れやしない。腹を立てた兄は弟の簗を足で踏んづけて火をつけて燃やしてしもうた。

弟は自分の簗が兄に燃やされてしまったことを知り、たいそう悲しんだ。涙を落としつつ燃やされてしまった簗の灰を大事に拾って木桶(イラスト4)に入れて家に持って帰った。

昔、水を汲むときに使う容器です。板で作り、割竹で外側を固定します。筆者の村でかつて使われていたものをもとに筆者が描きました。名前はチワン語(龍茗方言)で [tʰɔŋ213 maj213](トン・マイ)と言います。

犬も簗も無くしてしもうた弟は鍬を持って山に登り、毎日毎日荒地を拓いた。彼は拓いた畑にちょっとばかりの野菜を植え、あの簗の灰を肥やしとして撒いたそうな。思いもかけず、簗の灰を肥やしにした野菜はぐんぐん成長した。植えたその日からなんと芽が出て、あくる日に葉っぱが生え、そのあくる日には青々とした畑が出来た。

そんな弟の畑を見た兄はまたうらやみ、焼け付く嫉妬で目が真っ赤になった。兄の強欲さは底なしだったそうな。

今回、連載2回目にあたり、筆者や筆者の弟、同世代が比較的記憶している「畑を耕す黄色い犬」(龍茗方言で[tuː415 maː415 heːn213 tʰɤɯ415 naː31])を取り上げた。この昔話は、次のような点において日本の昔話の「花咲爺」や中国に広く分布する「狗耕畑」の話に酷似していると思われる。話の発端部分は異なるものの、飼い主に富あるいは利益をもたらした犬が他の人物に殺されてしまうが、埋められた犬の死体から植物が生えてくる。こうして生えてきた松などの木や竹が犬の飼い主に富をもたらすのである。

また、この昔話を李方桂 (1940) 『龍州土語』 (国立中央研究院歴史語言研究所単刊甲種16、商務印書館、86-94頁)に収録された龍州方言のテキスト「黄狗耕畑」(龍州方言で[tu˧ ma˧ ləːŋ˧ kəːŋ˧ na˩]、英訳は"The Yellow Dog Ploughed the Field")と比較すると、両者は黄色い犬が兄に殴られて死ぬまでは物語の粗筋がほぼ同じであるが、その後の展開が大きく異なっている。李方桂 (1940)によれば、龍州に伝わるストーリーでは、死んだ犬の墓に木が生え、弟がその木を揺らすと金銀財宝が落ちてくるという。それを見た兄が弟を真似て木を揺らしたところ、蛇、虫やムカデなどが落ちてきて、兄は怖くてそこから家に逃げ帰ったという顛末である。この話は龍茗鎮以外のチワン地域においても広く伝えられているものの、その粗筋には多少の地域差があるようである。

筆者はこの物語を聞いて「因果応報、善因善果、悪因悪果」だと信じてきた。面白いことに、筆者の弟はこの物語から「知恵を使えば犬でも畑を耕すことができる」という教訓を得たそうである。村の他の人たちはこの話からどんなことを感じ取ったのであろうか。

畑を耕す春がまたやってくる今、この話を思い出してほしい。人々が勤勉にまじめに一年を過ごし、自らの<荒れ地>を開拓しながら<人生の畑を豊か>にできるようにと願う。

2019.4.10

第3回 三番娘と龍

むかしむかし、わしらの村にあるおじいさんがおった。そのおじいさんには三人の娘がおったそうな。

ある年、日照りが続いた。田んぼはひび割れて、稲は枯れてしまいそうになり、飲み水にさえ事欠くようになった。

そんなある日、おじいさんは田んぼのそばで枯れてゆく稲を眺めながらつぶやいた。

「わしの田んぼは全部ひび割れてしもうた。だれか田んぼに水を引き込んでくれんかのう。助けてくれたら、わしの娘をひとりやってもよいのに」

すると、それを聞きつけた龍(鰐)が、「おじいさん、それはまことか」とたずねた。

おじいさんはどこからともなく響いてきた声にびっくりした。辺りを見回しても、ひび割れた田んぼと枯れゆく稲のほか、人っ子一人いない。おじいさんは、「はて、さっきの声は誰の声だったのだろうか」とつぶやいた。

するといきなり、田んぼのひび割れから一人の立派な美しい若者が飛び出してきた。その若者はこう言った。「おじいさん、それじゃあ、おれが今夜おじいさんの田んぼに水を引き込んであげるよ。ちゃんと娘さんをくれよな」

チワンの人々が龍=鰐と考えている。チワン語龍茗方言では蛇を[tu451 ŋɤw31](トゥ ンナウ)、龍(あるいは鰐)を[tuː451 ŋɯːk33](トゥー ヌーク)と言う。龍は本当の姿を見せず、常に大きな白蛇に姿を変えるため、白蛇を龍(あるいは鰐)の変身だと考える。

おじいさんは急に出てきた若者にすっかり驚いた。でも、その若者をよく見てみたら、首や手の甲や足に鱗があるのに気づき、おじいさんは彼が龍であることを悟ったそうな。吐いた唾は呑めぬ。今更駄目だとも言えぬ。おじいさんは、「よかろう、わしの田んぼに水を張り、稲を助けてくれたら、娘はやろう」と言うしかなかった。

若者はうなずき、大きな白蛇に姿を変え、あっという間に姿を消した。

あくる日の朝、おじいさんは田んぼにやってきた。なんと、田んぼは水で満ち満ちて、萎れていた稲も元気を取り戻し、一面の青田が広がっていた。すると、あの若者が飛び出しきておじいさんに尋ねた。「おじいさん、田んぼに水を引き込んでやったよ、いつ娘をくれるんだい」

おじいさんは、「しあさって、わしの家に来なさい。娘をあげよう」と答えた。

若者はまた大きい白蛇に姿を変えると、消えてしまった。

おじいさんは力なく家に帰ると、三人の娘を呼んで事の次第を説明した。

長女も、次女も、「龍とは結婚しない」と口を揃えて反対した。

でも、気立てのやさしい三番娘は、「私は、おとうさんが豚に嫁入りさせたいのなら豚に、犬に嫁入りさせたいのなら犬に嫁入りするわ。おとうさんが龍に嫁入りさせたいのなら、私が龍に嫁入りしましょう」と応じたのだった。

このようにして三日が過ぎ、若者に変身した龍はおじいさんの家へ三番娘を迎えに来た。三番娘はとびっきりきれいな着物を着て、二人の姉との別れを惜しんだ。そしておじいさんと一緒に龍にしたがって川辺に向かった。

川辺に着いたあと、龍は三番娘に「目を閉じてごらん。おれの手をしっかりと握ったら、すぐに家に着くよ」と言った。三番娘はおじいさんたちに別れを告げ、龍の言う通りにした。こうして三番娘は龍と一緒に川の中に姿を消したのだった。

三番娘と龍はしばらくすると川の底にあるという竜宮に着いた。三番娘がおそるおそる門の前に立つと、扉がひとりでに開いた。するといきなり突風でも起きたのか、三番娘はそのまま竜宮の中へ吸い込まれてしまった。竜宮の中は至るところが金色の光で輝かしくきらめいて、金銀財宝が山のように積んであった。こうして三番娘は龍と一緒に暮らしはじめたのだった。

あっという間に三年が過ぎた。

三番娘は実家が恋しくてたまらなくなり、自分の息子と娘を連れて里帰りすることにした。

おじいさんと姉たちは、家に着いた三番娘が見違えるように美しくなった上、身なりが立派になっているのに驚いた。おじいさんは前よりさらに老けていた。二人の姉は貰い手がおらず未婚のままだった。三番娘は家族のことが心配で、竜宮からたくさんの金銀財宝を持って帰ってきておった。彼女は、家族みんなにそれをあげた。その金銀財宝というのは、一生かかっても使いきれないほどの量だったそうな。彼らは二度と苦労して農業をせずにすんだそうじゃ。

三番娘が家に戻ってきたという知らせはまたたく間に村中に広まった。村の人たちが彼女を見にやってきた。彼女が良い生活をしていると知った村の人たちは、誰もが羨ましがった。前のように、龍と結婚したといって陰口をきく人はいなくなった。反対に、村の人々は自分も白蛇に出会いたいと望んだ。使いきれない金銀財宝を欲しがった。

三番娘は家でしばらく過ごすと、子供を連れて竜宮へ帰り、龍とまた幸せな暮らしをはじめた。

三番娘が帰ったあと、村ではこんな言い伝えが生まれたそうな。白蛇に会ったら願いを込めておまじないを言うんじゃ。「龍神になられるお方よ、龍神になられるお方よ。龍神様になられた暁には、我が子孫が代々お金に困らぬようしてくださいませ」。こう唱えると、大金持ちになり、子々孫々尽きせぬ財産を持つようになれるという。唱えなければ、悪運に取付かれて一生貧乏であるという。

今回、連載3回目にあたり、龍が人間に変身して、人間と交わる異類婚姻譚のモチーフを持つ「三番娘と龍」(龍茗方言で[noːŋ215 θam451 tɕʰaw215 tuː451 ŋɯːk33])を取り上げた。筆者の村では、この物語の全体をはっきり覚えている者がほとんどいなくなっている。筆者は「三番娘は龍と一緒に川に姿を消した」ところまでの粗筋をよく覚えているが、筆者の弟、祖母またはその同世代の年寄りは「(龍と結婚した)三番娘は家が恋しくてたまらず、息子と娘を連れて実家に帰った」以降の粗筋しか覚えていないようだ。筆者が覚えている部分と筆者の弟および祖母が覚えている部分を合わせてこの物語を完成させたことを断っておく。

筆者の村は今でも、大蛇に出会ったときや、草むらの中に目に見えぬが蛇を感じた時に、「龍神になられるお方よ、龍神になられるお方よ。龍神様になられた暁には、我が子孫が代々お金に困らぬようしてくださいませ」のおまじないを言う習慣を持つ人がいる。筆者も含め筆者の家族全員もそうした習慣をもつ。ただし、筆者は大きい白蛇どころか白蛇を一度も見たことがない。しかし、子どものときから祖父に聞かされてきたこの物語をすっかり信じ込んでしまったため、「悪運に取付かれないように、一生貧乏にならないように」と願って、蛇に出会うたびにおまじないを言うようにしてきた。

中国で有名な「白蛇伝」において白蛇は女に変身して男性と結婚するが、このチワンの昔話において白蛇は男に変身して女性と結婚しており、違いが見られる。

また、この昔話は、日本の昔話の「大蛇の嫁」(藤里町民話編輯委員会(昭和52年)『藤里の昔話』藤里町教育委員会、165-168頁)あるいは「大蛇に嫁ぐ娘」(戸田賢衛等編(1993)『男鹿の昔ばなし』男鹿市教育委員会、79-80頁)の話と似る箇所もあるが、粗筋は異なる。例えば、「大蛇に嫁ぐ娘」では、千刈りもある大百姓の爺が「田に水を入れてくれたら娘を一人嫁にやる」と堤の主の大蛇と約束をするといういきさつがある。しかし、三人姉妹の三番娘が「嫁に行くから生木千本で小屋を建てて針千本を板に刺してくれ」という。生木は大蛇には毒なんだそうだ。父親と娘が堤に行くと大蛇はガブガブガブ……と、音鳴りさせながら水を入れた。大蛇は立派な若者になって現れたが、娘が若者の手ぬぐいを生木の小屋に干しに行くと、その手ぬぐいを使った大蛇は毒が身体に回って死んでしまう。娘は助かり、田には毎日水がいっぱいになったという粗筋であった。一方、「大蛇の嫁」もまた似たようないきさつがある。「日照りで田んぼがひび割れし、爺が蛇神様に雨乞いをした。代わりに三人娘の一人を嫁にやる約束をし、三番娘が嫁になることになる」。その後、三番娘は蛇穴で待っていたが迎えは来ず、娘は顔に墨を塗り、婆に化けて長者の家の釜焚き婆になった。長者の息子が恋の病にかかり、神様に占ってもらったら、「息子に水を飲ませた女を嫁にすれば治る」と言われた。最後に三番目娘が水を持っていくと、息子は水を飲んだ。息子は娘の本当の姿を知っていたという粗筋に展開する。

さらに、この昔話を李方桂 (1940) 『龍州土語』 (国立中央研究院歴史語言研究所単刊甲種16、商務印書館、55-71頁)に収録された龍州方言のテキスト「龍」(龍州方言で[tu˧ ŋəːk˥˩]、英訳は"The Dragon")と比較すると、両者は「やもめの老人(龍茗ではおじいさん、龍州ではおばあさん)が龍の助けを得て田んぼの稲を救ってもらった。その見返りに老人は娘を龍に嫁入りさせることを承諾した。姉たちは拒絶したが、妹は龍と結婚し、竜宮で幸せに暮らした」という物語の粗筋がほぼ同じである。しかし、その後の展開が龍茗と龍州では大きく異なっている。龍州に伝わるストーリーの後半は以下のような粗筋である。「妹は実家に帰ったが、姉に謀殺されてしまった。姉は妹のふりをして竜宮に行った。姉を見た妹の子どもたちは自分の母親かどうか疑ったが、姉は嘘でごまかし通した。しかし、殺された妹の魂は鳥に、猫に、野菜に、竹にと四回姿を変え、果てには龍と再会することができた。姉は醜行が露見して追い出された」。龍州の物語は龍茗よりも長いのが特徴的である。

筆者はこの物語から「恩人には恩を返すべき」、「嫁いでも親孝行を忘れない」ということを学んだ。物語の前半を覚えていない筆者の弟は「あのおまじないのように、好辞を使っても幸運になるとは限らないが、好辞を使わないと悪運になるかもしれない」という教訓を得たそうだ。姪にもそう伝えているらしい。姪も好辞を使える大人になってほしいものだ。

今年の夏も、我が村にはたくさんの蛇が現れるだろう。村の人々は蛇に出会うたびに、龍としてもてなし続けるだろうか。チワンの子どもたちがこれからもお世話になった人に恩返し、親孝行を忘れず、好辞を使うようになることを願う。

2019.6.10

第4回 十二支の話

むかし、むかし、ある仙人が下界に降りてきた。

ある日、仙人が動物たちを集めた。あちこちから動物が集まってきたが、その数はちょうど十二匹だったそうな。

仙人は動物たちにこう言った。

「これから一日をいくつかの時刻に分けたい。じゃが人間たちが覚えやすいように、おまえたち動物の名前で呼ぶことにしよう。ちょうど十二おるから、一日を十二に分けることにしよう。元日に、わしのところに集まっておくれ。そのとき、早く来たものから順番に時刻の名前にする。最初に来たものの名を一日のはじまりの時刻の名前にし、最後に来たものの名を十二番目につける」

これを聞いた動物たちは、みな「おれこそ一番になってやるぞ」と意気込んだそうな。そして、動物たちはめいめいのねぐらに帰った。

ところが、猫はその集まりに寝坊してしまい、みながもう帰ってしまったあとにやってきた。しかたなく猫がねぐらへ戻ろうとすると、鼠と出会った。猫は鼠に聞いた。「鼠よ、仙人さまはきみたちになんとおっしゃったんだい」

鼠はこう答えた。「わたしたちの名前を一日の時刻とするとおっしゃいました。仙人さまが決めた日に、一番早く仙人さまのところへ来たものの名が一日のはじまりの時刻になるそうですよ」

「それはおもしろそうだ。おれが一番乗りだ。一番はおれだ」と猫は言った。「ところで、鼠よ、いつ集まったらいいんだい」と鼠に尋ねた。

ここで鼠は猫に嘘をついた。本当の日ではなく、元日の次の日を教えたんじゃ。それを聞いた猫は口ひげや尻尾をぴんと伸ばして、喜んでねぐらに帰っていった。

それからしばらくして、いよいよ明日仙人さまのところに集まるという日になった。鼠は水牛小屋へ様子を見に行った。すると、水牛は体の泥を藁で擦って落としておった。

「水牛さんよ、どうして体の泥を落としているんだい」と鼠は尋ねた。

「明日は元日で、仙人さまが時間の名前を決める大事な日じゃないか。わしはのろまだから、人より早く行かなきゃならん。今夜の夜中に出発しないといかんから、今から体をきれいにしてるんだよ」と水牛が言った。

下心を抱いた鼠は「水牛の背中に乗っておきさえすりゃ、間違いなく仙人さまのところに早く着くことができるぞ」と考えた。そうして鼠は水牛の背中に乗ることにした。

夜になり、水牛は出発した。水牛の歩みはゆっくりだったが、そうこうして仙人さまの家に到着した。しかし、仙人さまの家の門はまだ閉ざされていた。水牛は門の前にしゃがみこんで待っておった。

すると、水牛に乗っていた鼠は背中から降りて、門柱に登り、門の上の隙間から仙人さまの家に入っていってしまった。しばらくして門が開いた。水牛はすぐに立ち上がって仙人さまの家の中に入ったが、鼠が先だったから水牛は二番となった。

やがて、他の動物たちも次々にやってきた。虎、兎、龍、蛇、馬、山羊、猿、鶏、犬、豚の順番だったそうな。

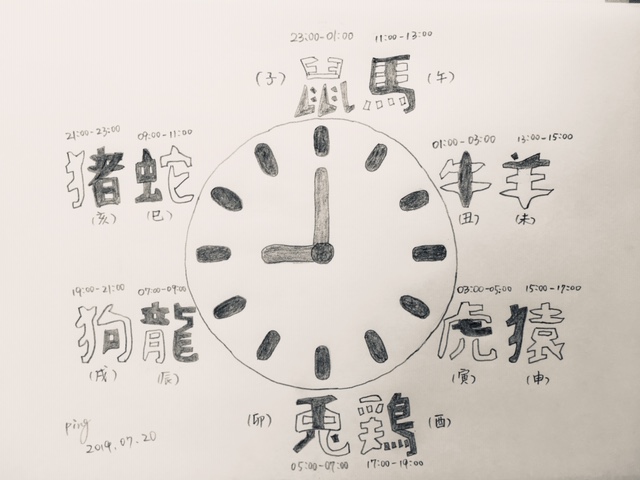

こうして、一日の時刻を表す十二支が決まった。一日は、子(鼠)、丑(水牛)、寅(虎)、卯(兎)、辰(龍)、巳(蛇)、午(馬)、未(山羊)、申(猿)、酉(鶏)、戌(犬)、亥(豚)の十二に分けて呼ばれるようになった。

一方、鼠の話を信じた猫は「おれこそ一番だ」と思いながら、元日の翌日まだ夜の明けきらないうちに仙人さまの家の前に着いた。仙人さまの家の門はまだ閉ざされていた。猫はニャアー、ニャアーと叫びながら、ドンドンと激しく門を叩いた。

「門をたたくのは何者か。」と仙人さまは不機嫌そうにおっしゃった。

「仙人さま、今日は時刻の名前を決める日だろう。俺が一番乗りさ」

「何を言う。それは昨日じゃよ」

「ええっ、昨日だったのかい」

「そうじゃ。一番は鼠、最後が豚じゃよ。おまえは十三番、番外じゃよ」

こう聞いた猫は「鼠の野郎、俺によくも嘘ついたな。あの野郎、噛み殺してやる」と怒って矢のように走って行った。

猫は自分を騙した鼠のねぐらに行き、捕まえて、噛み殺して食べてしまった。

鼠を恨んだ猫はその後も許すことはなかった。猫は今も鼠を恨んでおって、そうして猫は鼠を獲って食べるそうな。

今回、連載4回目にあたり、「十二支の話」(龍茗方言で[koː213 lɤn33 tiː213 tɕiː251])を取り上げた。十干と十二支を覚えるよう、筆者の祖父がこの昔話を何度も語ってくれたのを思い出す。

中国では年・月・日・時を、天をあらわす10種類の天干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)と、地をあらわす12種類の地支 (子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)とで表現する。干支については、日本でも、古くは正倉院御物として十二支の動物を大理石にかたどった「白石鎮子」などに残され、また、江戸時代では十二支は年を示すだけではなく、日・時間・方角など様々なことを指し示すために庶民によって用いられたという (藤澤茜「十二支の役者見立絵」『二松学舎大学論集 = Bulletin of Nishogakusha University 』(59)、75-99、2016)。こうして見ると、日本人にとっても十二支は身近なものであったと言えよう。

ところで、中国では出生の年・月・日・時刻の四つを十干と十二支の2字ずつで表わした計8字(「八字」と言う、例を参照)を基に人の運命や相性を占う。チワン族の人々も同じような方法で人の運命や相性を占う習わしがある。さらに、同じく十二支を使う韓国では運命のことを「八字」と言う。占いに星座や血液型を用いるようになった現代日本では「八字」というのは馴染みがあまりないかもしれない 。

中国において十二支についてはさまざまな言い伝えがある。そのひとつにこういう話がある 。玉皇大帝(道教の最高神、天界または宇宙の支配者)が天下の動物を召還し、12種の動物を選んで子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥の十二支に当てるように命じた。我も行こうと思った猫は惰眠症があるため、鼠に起こしてくれるよう頼んだが、信義を重んじない鼠はこっそりと起きて別れた。その結果、猫は選定から漏れてしまい、そのため鼠とは敵のようになったという(http://www.gov.cn/fwxx/cjtbch/content_525567.htm 2019年7月20日10:00閲覧)。このプロットはチワンで伝えられている話と少々異っている。一方、まんが日本昔ばなしのデータベースにおいて紹介されている「十二支の由来」や絵本となった「十二支のはじまり」(岩崎京子/文 二俣英五郎/絵『十二支のはじまり』教育画劇、1997年)とほぼ同じ粗筋である。

日本や中国のだけでなく他の十二支を使う国や地域それぞれに、干支にまつわる話がヴァリエーションを伴って伝えられているだろう。粗筋ではなく、干支に選ばれた動物が異なるというケースもある。例えば、チベット、タイ、ベトナムなどでは兎の代わりに猫が十二支に入っている。「丑」は中国や日本では牛であるが、チワンやベトナムとでは水牛である。「未」は中国や日本では「羊」であるが、チワンやベトナムとでは山羊になっている。

今年の干支、中国や韓国などは猪ではなく「ブタ」である。60年に1回巡ってくる黄金の己亥年でもあると言われている。私の娘は今年の6月8日に生まれたのだが、この子の八字を教えてほしいと義理の母に言われたとき、祖父から教えてもらった十干と十二支の知識が大いに役立った。忘れないうちにこの昔話を記録しておこうと思い、筆をとった。

- 【例】1925年1月14日 22:50 に生まれた人の「八字」

-

(時) (日) (月) (年) 癸 戊 丁 甲 亥 戌 丑 子

2019.8.12

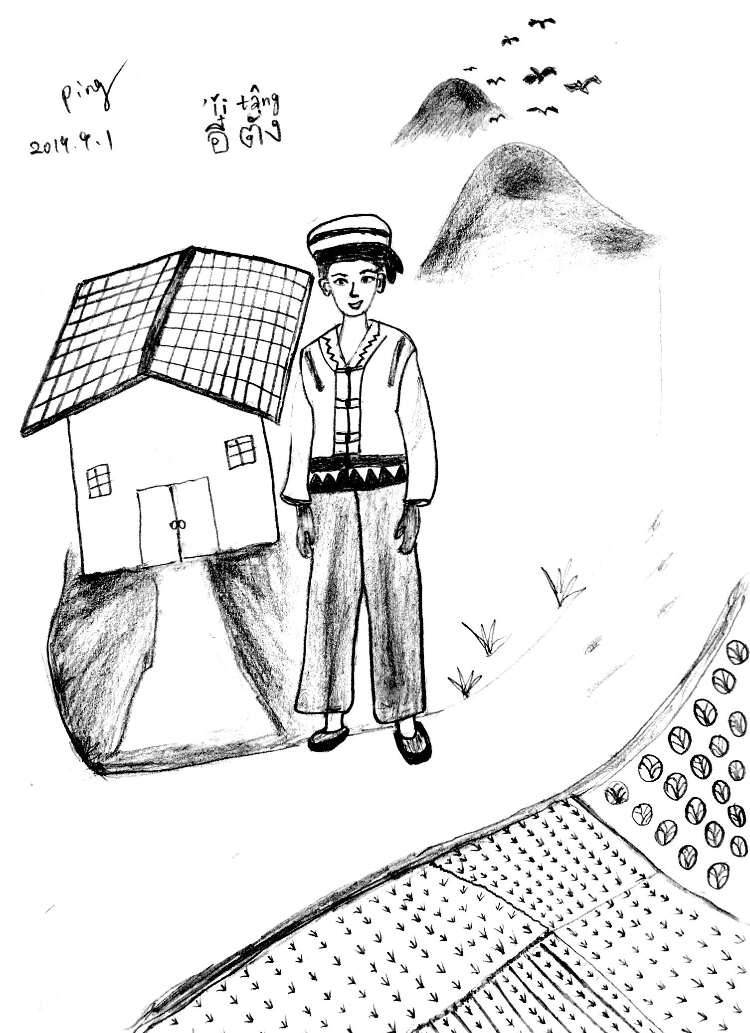

第5回 水牛の鼻輪売りの男

むかしむかし、私たちの村にイダンという若者がおった。イダンはみなしごだったが、この村きってのとんち者。その上、手先が器用で竹編み工作なんでもござれ、お金儲けもお手のもの。

ある日、イダンは街で三日にいっぺん開かれる市(いち)へ水牛や牛の口籠(イラスト1)を売りに出た。だけどその日はあちこちで口籠が売られていて、イダンは商売上がったりだった。次の市でもまた口籠は売れないと見たイダンは、手持ちの口籠を荒物屋に安値で売り払った。店を後にして、イダンは口笛吹きつつご機嫌で帰った。

チワン語では口籠を[ðeːn213]と呼ぶ。牛がお米を食べないよう、口に食ませたり、かぶせたりする籠である。藤や竹で編んだりする。

次の市の日になってもイダンは街へは行かなかった。朝から村の入り口に立って、街へ向かう人をつかまえてはこう頼んだ。

「ねえお兄さん、街へ行くんだろ?籠屋通りで牛の鼻輪(イラスト2、3)を買ってきてくれねえかい。ありったけ買ってきてくれてもいいさ。」

「おじさん、街に行くんなら牛の鼻輪を買ってきてほしいな。どれだけあっても構わないよ。」

「ちょいとそこのおばさん、街へお行きでしょ。荒物屋で牛の鼻輪を買ってきてくれませんかい。高くても構いやしない、お願いだよ。」

牛の鼻輪なんてそんなにいるはずもないが、イダンは片っ端から頼んだ。

チワン語では鼻輪を[neːw31]と呼ぶ。水牛の鼻の穴の間に穴を開けて、そこに鼻輪を通すことを[θɤn451 neːw31]という。

耕耘機やトラクターがない頃、田畑を耕すのは水牛であった。水牛に鼻輪をつけることによって、扱い易くなるため、気性の荒い水牛に必ず鼻輪が付けられる。

夕方、街から人々が戻ってきた。イダンは村の入り口でみんなを待ち構えた(イラスト4)。

帰ってきた村人は口々にイダンにこう告げた。

「ごめんなイダン、あそこじゃ鼻輪は売ってねえらしいぜ。」

「おおイダン、わしもあちこち探したんだがなあ、ひとつもなかったぞ。」

「あらイダン、どこも品切れみたいだったわ。買い手も少ないしなかなか置いてないそうよ。」

イダンはみんなにお礼を言ったあと、ほくそ笑みつつ家に帰った。市で鼻輪が売っていなかったのは彼の思った通りだったようだ。そこからイダンは毎日家に籠って、せっせと鼻輪を作り続けた。

次の市の日、イダンは手作りの鼻輪をひっさげて朝から街へ出向いた。

街に着くなり、籠屋通りの入口に布を敷いて鼻輪を並べた。そうしてこう呼び込んだ。「ちょいとそこの旦那、鼻輪を売りたかねえかい。特別安く卸しとくよ。口籠は売れねえけどさ、こいつは売れるぜ。間違いねえ。」

「そういえばこの前の市じゃ、鼻輪を求めにきた客が多かったなあ。作りもよくて丈夫そうだしちょいと仕入れてみるか」。思い通り籠屋や荒物屋はこぞってイダンの鼻輪を買っていった。あっと言う間に売り切れてしまったそうな。

ところがどっこい、鼻輪を仕入れたはいいが、待てど暮らせど買いに来るお客が現われない。

イダンのとんちが効いた悪だくみは上手くいき、誰もイダンが仕掛けたとは夢にも思わなかった。イダンはぼろ儲けでまたほくそ笑んだとな。

幼い頃に、祖父から寝物語に聞いた昔話は、いくつになっても懐かしいものである。今回、連載5回目にあたり、その楽しい昔話の一つである「水牛の鼻輪売りの男」(龍茗方言で[laːw213 khaːj451 neːw31])を取り上げることにした。

とんち者のイダンの話は祖父からいくつも聞いたが、ほとんど忘れてしまった。それでもこの物語だけは粗筋をはっきりと覚えていた。祖母に確認したところ、この物語の主人公にはもともと名前はなかったようだ。祖父がイダン[ʔiː213 taŋ451]という名を付けたらしい。チワン語では[ʔiː213]は若い男性を指す、日本語の「君」に当てはまる。[taŋ451]はその若い男性の名前である。その名付けの真の理由について亡き祖父からついぞ聞かなかったが、恐らく祖父は主人公である水牛の鼻輪売りの男が周りの人に「イダン」と呼ばれていたのではないかと想像しながらつけた名前だろうと推測する。

イダンの名付けの理由には、[taɯ31 taŋ451](ダア・ダン)という表現も関わっているのかもしれない。これはチワン語で「悪だくみにやられた」ということを表す。物語の主人公はとんち者で、いつも「知恵」を利かせて金儲けをするのだが、翻って主人公に一杯食わされた商人から見ればそれは「悪だくみ」に他ならない。このチワン語の二つの言い方を掛けて「イダン」と名付けたのだろう。

この昔話は、チワンにおいてどれぐらい知られているのか分からない。中国においては「木製の牛の鼻輪の話」(http://www.wawj8.com/book/002/291.html、2019年9月1日日閲覧)が『世界知恵物語』として紹介されている。また、日本の昔話の「ウシの鼻ぐり <福娘童話集 きょうの日本昔話>」(http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/05/20.html、2019年9月1日日閲覧)もこれとそっくりである。この種の話は国境を越えて広く伝わっているようだ。

筆者の実家はかつて雄3頭、雌5頭、計8頭の水牛を飼っていた。雄の水牛はすべて鼻輪を付けていた。米の収穫期や田を耕す時期には、水牛に口籠をかぶせた。水牛の鼻輪を作るのは祖父だが、口籠を編むのは叔母だった。筆者は時々祖父に頼まれて鼻輪の縄を綯ったりしたが、口籠は編まなかった。今や鼻輪も口籠も使われなくなり、作り方どころかその存在さえ忘れられつつある。

日本でも牛の鼻輪は使われなくなっているようだ。岡山県岡山市では牛の鼻輪を牛供養に使うらしい。その牛の鼻輪を祭る塚の名は「鼻ぐり塚」(「鼻ぐり」ということばも使われなくなっているようだ)といい、全国から送られてくる牛の鼻輪を形見として祭っている。ここに集まる鼻輪は、田畑の耕作等の労役に使われていた牛が病死したり、飼い主の手を離れて売りに出され食肉として屠殺されたりした後に残された鼻輪である。こうした一生のすべてを人間のために尽くしてきた牛の大恩に報いるため、もう使わなくなった鼻輪を鼻ぐり塚へ送り供養してもらうのである。鼻ぐり塚は春秋二回畜魂祭を行っているそうである。

やがて、チワンでも日本と同じように鼻輪や口籠を使わなくなる日がきて、どこか博物館に並ぶようになる日も遠くはないだろう。筆者としてはチワンの子どもたちにとんち者であるイダンの物語をぜひ知ってほしい。いろんな知識や技術を知っていたイダンは、それを生かして使い良い鼻輪を作った。しかもそれを全部売り切ったのだからとんち者だ。

日本の読者の中には、イダンの「とんち」を良い知恵というよりもはや悪知恵だと思う人もあるかもしれない。あるいは、イダンは「とんち者」ではあっても所謂「知恵者」だとは思わないという人もいるかもしれない。今の倫理観に照らし合わせればもはや詐欺と言われても詮方なし、これを子供に身に着けさせるのかと戸惑うだろう。しかしながら、チワンでは、野垂れ死にしないように己の才覚で生きていける者を「知恵者」と捉える。その意味で、イダンは単なる「騙り」ではなく、ある種の「知恵者」なのだ。

「生きる」ためのいろいろな知識や技術をチワンの子供たちがしっかり身に着けてくれることが筆者の願いでもある。否、「知識」を持つだけでなく、それを活用できる人間、すなわち「知恵」のある人間が良いのだ。知識と知恵とは別のものだ。「知識」があっても、「知恵者」とは限らない。

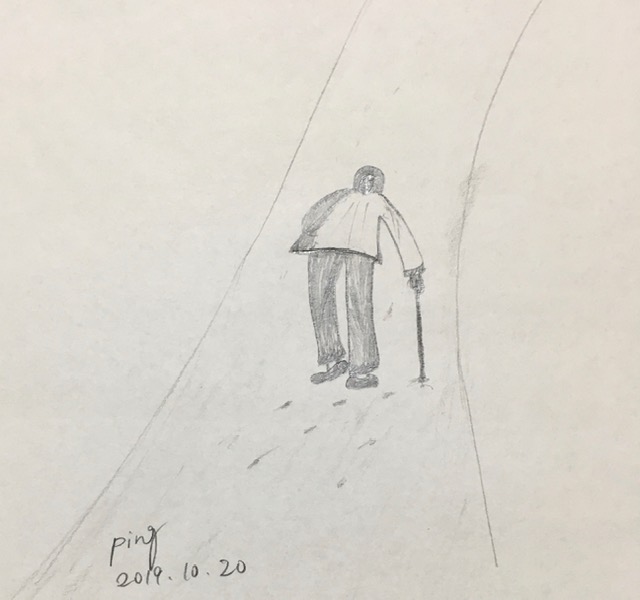

2019.10.10

第6回 泥棒を治す薬

むかしむかし、おらたちの村には祈祷師がおった。祈祷師というのは供養やまじないもできるし、病気を治すこともできたそうな。昔を知ってる古老によれば、祈祷師はあまたの薬に通じ、あらゆる病気を診たという。この村の病人たちはなべて祈祷師の下を訪れたそうじゃ。

チワン語では「祈祷師」を[tɕoː213θaj451](ゾーサイ)と呼ぶ。

ある日、遠くに住むばあさんがはるばる祈祷師のところへやってきた。

「祈祷師様、おらのせがれを助けてくんねえか。せがれはひどいもの病みで、もうずっと治らねえ。祈祷師様に助けてもらおうと思って、遠くから参りましただ。うんとよく効く薬を作ってくんねえでしょうか」

祈祷師はそのばあさんに、

「あなたの息子はどんな症状で苦しんでいるのですか、教えてごらんなさい」と尋ねた。

すると、ばあさんは涙をこらえてこう言った。

「祈祷師様、おらがせがれは盗っ人なんだ。夜が来るといつも盗みに出掛けるんだ。いくら言ってもやめてはくれねえ。このままだと、祈祷師様、そのうち捕まって罰を受け、しまいには殺されるかもしれねえだよ」

チワン語の「泥棒」を[laːw213 lak31](ラーオラック)と言う。

「そういうことでしたか。泥棒ですか、それなら手癖を改めるほかないでしょう」

祈祷師はしばらく考え込んだあと、そのばあさんにこう尋ねた。

「あなたの息子さんは元気にしてますか」

「ええ、元気だけは良いもんで、まるで雄牛みてえだ」

祈祷師はまたしばらく考え込み、次はこう言った。

「それは良かった。それならば薬を出してあげましょう。私の言う通りに飲ませてください。それで様子を見ましょう」

薬を出してもらったことにばあさんはたいそう喜んだ。

「へえ、へえ。ぜひお願いしますだ。せがれの手癖が治ったら、わしゃ明日死んでも心残りはねえです」

さすがはなんでも治してくれる祈祷師だ、そう感じたばあさんは喜色満面。祈祷師はそんなばあさんに薬草を包んだ紙を手渡した。

「いいかい、おばあさん、これが泥棒癖を直す薬です。あなたの息子がまた盗みに出かけるその夜に、これを煎じて茶碗一杯飲ませなさい。そうしたら手癖も改まることでしょう。ただしです、三日続けて飲ませることはおやめなさい、よいですね」

ばあさんは、

「感謝してもしきれねえ、ありがとうございます祈祷師様」と何度もおじぎをしながら、喜んで帰っていったそうな。

一部始終を傍で見ていた祈祷師の息子は、その祈祷師に聞いた。

「父上はどんな病気でも治せると知っていましたが、泥棒も治せるなんて知りませんでした。一体、泥棒というのは病気なのですか」

すると、祈祷師は大笑いしながらこう答えた。

「よく気が付いた。果たして泥棒は病気じゃない、だけど薬で治せるんだよ。あのばあさんのせがれも治るだろう。どういうことかって、しばらく考えてみるといい」

祈祷師の息子はうんうん考えたがさっぱり分からない。

「父上、その泥棒に効くという薬の調合を教えてください」

「分からんか、造作もないことよ。あの薬は喉を刺激する薬だよ。喉を刺激されると咳が出るだろう。ゴホゴホ咳き込むようじゃ泥棒どころじゃないだろう」

「ああ、なるほど」息子ははたと膝を打った。

私の亡き祖父は漢方医であり、また風水師でもあった。祖父は貧しい人からはお金を受け取らなかったし、他の人が思わず顔を背けてしまうような病気も嫌な顔せず平等に治療を施した。祖父のような漢方医を私たちの村では[tɕiː31 kjoː31 ʔiː251 θɤŋ251](はだしの医者)と呼んだ。更に祖父は自分の村だけではなく周りの村々でも評判が良く、私も幼心に祖父を偉大な医者だと思っていた。そんな祖父は私を自分と同じく医者に育てたかったのか、いろんな薬草の名前とそれらの用法を私に覚えさせてくれた。時には昔の漢方医の話も聞かせてくれた。今回、連載6回目にあたり、その祖父から聞いた「泥棒を治す薬」(龍茗方言で[jaː31 laːw213 lak31])という物語を取り上げることにした。なお、チワン語では[jaː31]が薬という意味で、[laːw213 lak31]が泥棒という意味である。

先日、「百日咳」を患っている友人から連絡を受けた。彼女だけでなく、彼女の幼い娘も同じ病気にかかってしまったらしい。更に悪いことに娘のほうは症状が重く、この原稿執筆時にも治療を受けていると聞いた。私は二人が気の毒でいたたまれなくなり、これまでに聞いた「百日咳」に効く漢方を必死に思い出そうとした。そんな中、祖父から聞いたこの昔話が脳裏をよぎり、果たして咳に効く漢方薬に思い当たった。

この昔話を私の他の家族にも知っているか尋ねたが、祖母は物語の名前だけで中身は知らないらしい。私の弟はそもそも漢方薬に興味がなく、話も知らなかった。同様の類型の話がチワンの他地域にも伝承されているのかは現時点では不明である。また、中国には漢方薬にまつわる物語が山ほどあるが、今回のような話は、筆者の勉強不足もあるせいか、見聞きしたことはない。

面白いことに日本には今回の昔話にそっくりな物語があるそうだ。例えば、「盗人をなおす医者」(https://minwa.fujipan.co.jp/area/tokyo_004/ 2019年9月30日閲覧)や「泥棒を治す、赤ひげ先生」(http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/04/30a.htm 2019年9月30日閲覧)がそうである。ただし両者のプロットを仔細に比較すると違う点も見えてくる。今回の話で登場したチワン族の祈祷師は喉を刺激する薬をおばあさんに渡した。一方、日本の場合は医者は「肺臓」を刺激する薬を処方するらしい。この臓器の違いについて考えるに、同じ臓器を痛めるにしても肺よりも喉のほうが後々の健康には影響が少なそうである。また、チワン版では「三日続けて飲ませるな」と医者から注意がある一方で、日本ではそういった注意がないようだ。もしかしたら、祖父が物語を語るうえで聞き手である私への配慮あるいは啓蒙として、「肺臓」を「喉」に替え、かつ「三日続けて飲ませるな」というセリフを添えたのかもしれない。

ところで、祖父は咳の病状によってさまざまな漢方薬を使い分けていた。例えば、顔面が浮腫んで、咳に嘔吐等の症状を伴うがあるとき、または気管支炎を併発するときには、半夏(ハンゲ)、 甘草(カンゾウ)、 桂皮(ケイヒ)、 五味子(ゴミシ)、 細辛(サイシン)、 芍薬(シャクヤク)、 麻黄(マオウ)、 乾姜(カンキョウ)を煎じて飲ませる。日本ではこれらの生薬を含む方剤を「小青竜湯(ショウセイリュウトウ)」と言う。また祖父は、この「小青竜湯」が苦手で飲むのを嫌う患者には、「麻杏甘石湯(マキョウカンセキトウ)」に加えて、半夏、茯苓(ブクリョウ)、陳皮、生姜(ショウガ)を用いた。「麻杏甘石湯」というのは、麻黄、杏仁(キョウニン)、甘草、石膏(セッコウ)といった生薬を含む方剤である。これに先の半夏、茯苓、陳皮、生姜を加えると味がより淡白になり飲みやすくなる。更にこれにより痰の切れが良くなり、発作も軽くなる。発病から日が経って肌つやが無くなり、嘔吐するまで強い咳が続く場合は「麦門冬湯(バクモンドウトウ)」という方剤を用いる。麦門冬湯は麦門冬(バクモンドウ)、半夏、人参(ニンジン)、粳米(コウベイ)、大棗(タイソウ)、甘草の生薬から作られる。

チワンの薬局ではこういった薬を自分で買って煎じて飲むことができる。日本では法律により、医師の指導のもとに処方せん医薬品を使用しなければならないことになっている。ただし、一般用医薬品の漢方処方製剤は薬局で購入できる。「漢方薬は作用が穏やかで、副作用が少ない」などという誤った認識から自分の体質や症状をよく把握せず適当でない使用をするということがある。実は、漢方処方製剤においても、間質性肺炎や肝機能障害のような重篤な副作用が起きることがあり、不適当な漢方処方製剤の使用により症状の悪化や副作用が起きる可能性もある。病気にかかったら、まず病院や診療所などで医師の診断を受けたあと、医師の処方せんに基づいて、薬剤師に調剤してもらうのが安心である。

ただ病気になってからの治療は厄介となるため予防がなにより肝要だ。咳の予防には肺や喉を潤し乾燥させないようにしなければならない。冬場はなおさらだ。

2019.12.10

第7回 犬の糞を食らう地主

むかしむかし、おらが村では、この辺りの土地は全部、ひとりの地主の持ちものだったそうな。村の百姓はその地主から畑を貸してもらって作物を育てて暮らしておった。だけど地主はたいそうな阿漕で、百姓たちから取れ高の半分を納めるように決めていた。そのせいで百姓は働けど働けど貧乏で、大晦日には食うものに困った。

暮れも押し迫った大晦日の三日前。

地主とその家来は朝から畑を貸している百姓のもとへ年末の小作代を取り立てに出かけようとしておった。そんなとき、この辺りじゃ見かけぬ顔の行商人(イラスト)が

「長生きできる薬、年を取らない薬、長生薬、長生薬。飲んだら必ず長生きして年を取らない。いかがですか」とふれて歩いておった。

そこに通り掛かった地主は「なんとこれは、長生薬。なかなか出会えぬ代物よ。今日はなんと運のよいこと」と薬に釘付け、小作代のことはすっかり忘れて行商人を家に招き入れた。

地主は興奮して行商人に尋ねた。

「お前さん、まことに長生薬なるものを持っておるのか」

行商人は

「ええ、ございますとも。一口飲むだけで旦那様も不老長寿になること請け合いです」と答えた。

地主はさらに聞いた。

「どんなものか、どれ見せてくれんか」

「地主の旦那様、今は見せられませぬ。お買い上げになってからご覧に入れましょう」と行商人は言った。

「いくらじゃ。金ならいくらでもあるぞ」と地主は鼻息荒く言った。

「千両であればお譲りいたしましょう」と行商人が言った。

思わぬ高値に迷ったが、それでも長生きしたい地主は果たして行商人に千両を渡したんじゃ。

地主からお金を受け取った行商人は

「地主の旦那、件の薬ですが先ほどこっそりお宅の表の犬にやりました。長生きの方法ですが、旦那があの犬の腸を食べることです。ただです、私の言う通りの調理でなきゃあいけません。守らないと、薬の効き目が無くなるもので 」と地主に言った。

地主は行商人の話をうんうん聞きながら「分かった、ぜひそうしよう。だから早く教えてくれ」と前のめりで尋ねた。

行商人は

「いいですか旦那、これから三日自分で犬の世話をしてください。とびっきりいいものを食わせて、毎日きれいに洗ってやってください。お正月の正午に犬を殺して腸をそのまま蒸して食うんですよ。良薬口に苦し。味なんぞ悪ければ悪いほど長生きに効くわけで」と言ったあと、地主の屋敷を去った。

行商人の一言一句を信じた地主は、犬を毎日風呂に入れ、たくさんうまいものを食わせた。三日後、犬のお腹はぱんぱんに膨れ、毛並みもつややかになった。

地主の屋敷をあとにした行商人は、村の百姓の家をひとつひとつ訪ねた。彼は地主からもらったお金を貧しい百姓たちに配った。村の者はそのお金で、米や鶏、アヒル、美味しい果物、お菓子を買って、素晴らしいお正月を迎えることができたそうな。

一方、地主は行商人の言う通り、お正月にその犬を殺し、犬の糞が詰まった腸を食べ、なんとも臭いお正月を過ごしたそうじゃ。

それでも地主は「ああ臭い。だが食わなきゃ損だ」と言いながら、犬の糞を食べていたという。

筆者は祖父から阿漕な地主や悪代官を知恵やトンチでやっつける話をいくつも聞かされてきた。中でも、連載7回目となる今回取り上げた「犬の糞を食らう地主」(龍茗方言で[laːw213 tiː213 tɕiː451 kɪn451 kʰiː213 maː451])は一番印象に残っている。 [laːw213 tiː213 tɕiː451]が「地主」、[kɪn451]が「食べる」、[kʰiː213 ]が「糞」、 [maː451]が「犬」となる。

毎年の大晦日の晩御飯のあと、祖父は必ずこの話を聞かせてくれた。毎年恒例にも関わらず何回聞いても面白く飽きなかった。この話を聞いたときに、私は祖父にいくつかの質問をしたことを今でも覚えている。「行商人はなぜ地主が長生薬を欲しがることを知っていたのか。」「行商人はなぜ貧乏な農民にお金を配ったのか。」「地主はなぜ犬の便だとも分からずに食べたのか。」「地主は行商人に騙されたと気づいたのか。気づいたらどうなっていただろう、行商人は地主に殺されないだろうか。」それを聞いた祖父はいつも「いい質問だね」と優しく褒めてくれた。そして、「地主は欲張りで農民にひどいことをしたから、その罰で犬の糞を食べても分からない馬鹿者になったんだ。あの行商人は善人で農民の味方だ。見知らぬ人でもお客さんのように優しくもてなしてあげなさいね。」と私のすべての質問には答えてくれなかった。今でも「あの後行商人はどうなったのか」「地主は犬の大便を食べた後どうなったのか」など思いを馳せることがある。

中国には「黒いロバ」という話がある。春節に飾る年画から黒いロバが飛び出して小作人たちを助け、阿漕な地主に捕まりそうになるも、そのロバによって地主が懲らしめられるという勧善懲悪の物語だ。この「黒いロバ」の話は日本でも紹介されている(沢山晴三郎 訳、沢山生也 編・画(2007)『中国の故事民話 漢民族編1』農山漁村文化協会)。

一方、朝鮮半島には、百姓たちが機転を利かせて欲張りな地主を懲らしめる「こかげにごろり」という「下剋上」の物語が伝わっている(金森 襄作 再話 / チョン スクヒャン 画(2002)『こかげにごろり(韓国・朝鮮の昔話)』、福音館書店)。この民話では、大きな木を持つ大金持ちの地主が、木の陰に休んでいた百姓たちからお金を取ろうと、「この木はオレのものだ。木陰もオレのものだ。休みたければオレから買え」と言った。この欲張りな地主に困り果てていた百姓たちが地主から木かげを買い取った。しかし、木が成長するにつれ木陰が伸び、ついには地主の屋敷の中まで入り込んだ。すると、百姓たちは地主の屋敷まで入り、地主の家の板の間やごちそうまでも百姓たちのものとなってしまうという、互いの立場が逆転する話である。

日本でも「大年の客」(http://nihon.syoukoukai.com/modules/stories/index.php?lid=1229)という昔話があり、ここでも朝鮮半島の「こかげにごろり」同様、地主と百姓の立場が逆転する。「大年の客」は、小作のおばあさんと地主の話だ。大晦日におばあさんは畑を借りている地主へ米を渡したが、地主はその米を庭に撒き、鶏のえさにしてしまった。それを見た地主の家の神棚にまつられている七福神は地主の態度に呆れ、この家から出て行き、おばあさんの家に泊まる。その後、おばあさんは何事もうまくいき、大金持ちになって幸せに暮らしたという。

朝鮮半島や日本における上記の話はどちらも下剋上をテーマとする点において、チワンの「犬の糞を食らう地主」と共通する。これらの話の祖型はどのようなものであったのだろう。アジアの諸地域でこの種の物語がどういった経路で伝播していったのか、非常に気になるところである。

2020.2.10

(こう・かいへい/一橋大学大学院言語社会研究科 博士研究員)