第8回 解蠱(秘伝の処方せん)

むかしむかし、ある宮廷にひとりの大臣が仕えておった。その大臣は皇帝にはたいそう重んじられたが、他の大臣たちには嫌われておったそうな。その大臣はみんなからのけ者にされないよう日々気をもんでおった。

そんなある日、大臣はにわかに咳が出るようになった。しばらくしたら止まるだろうと思っておったが、二、三日しても止むことなく、痰も出るようになり、息をするのもやっとという具合。果てには食欲も無くなり、吐き気が出始めた。

大臣は御典医(ごてんい)のひとりに診てもらい薬をもらったが、それを飲んでも咳は止まず、それどころかますますひどくなった。

大臣の身を案じる皇帝はすべての御典医に彼の病を治すよう命じた。医者たちは次々に脈を診てみたものの、みな首を振るばかり。初めて見る病だった。

そのとき、中でもとびきり優れた医者が皇帝に進言した。

「主上、大臣殿は蠱病(こびょう)1という病に苦しんでいるようにございます。このまま手を施さねば峠は明日、喀血で死亡することとなるでしょう」

進言を聞いた他の医者たちは思わず互いに顔を見合わせたものの、誰もが口をつぐんだまま。なぜなら蠱毒2は解蠱薬3なくしては助けられない病。蠱の持ち主のみがその解毒薬を持っており、他のものには作り方さえ分からないことを皆知っておったのだ。

日頃彼を寵愛していた皇帝は

「なんと、蠱毒じゃと。どんな手を使ってもいい、今すぐ治療してやってくれぬか」

と命じた。

この医者曰く、

「わたくしめが診るところによりますと、蠱毒を持った魑魅魍魎(ちみもうりょう)がすでにもう大臣殿の五臓六腑に巣くっているようでございます。もはや薬ではどうにもできますまい。ただ、別の方法がございます。試す価値はございましょう」

皇帝は「おお、そうか。それはどんな方法じゃ。早う教えよ」と訊ねた。

医者が言うに、

「まずコウモリ(蝙蝠)を薪で黒焦げになるまで焼きます。そしてそれを粉にして酒に混ぜるのです。これを一日に三べん飲みますれば、三日経つと体の中に巣くう邪気は追い出されましょう」。

チワン語で[kaː451 ɣaːw31](カーガーオ)と言う。かつて筆者の実家では、春になると、たくさんのコウモリが飛びまわっていた。しかし、ここ数年はあまり見かけなくなっている。そのため、コウモリのチワン語名を知らない若者が増えてきている。

皇帝は「よかろう。今すぐやってくれ」と医者に命じた。

医者はすぐさまにコウモリを薪で焼き、それを粉にし、酒に混ぜて大臣に飲ませた。三日後、医者の言う通り、大臣を苦しめていた咳は嘘のように消え失せ、さらには痰や吐き気もなくなったそうな。さらに数日経つと、食欲も戻った。すっかり体調がよくなった大臣は、大好きな唐辛子をたっぷり入れた辛い料理をほおばり、ご機嫌であった。

それも束の間、体の中にまだ邪気が残っていたのであろう、辛い料理を食べた大臣はたちまち吐血した。日が暮れてもまだ胃から血が止まらぬ。ふたたび呼ばれた医者はいつも使っていた止血薬を飲ませるが、吐血の勢いは止まるところを知らない。考えられるすべての方法を試したがどうにもお手上げであった。意識が朦朧とする大臣は激しい腹痛や止まらない吐血に耐えきれず、藁をもすがる思いで、部屋の壁にいた蜘蛛とその巣を丸ごと飲み込んでしまった。

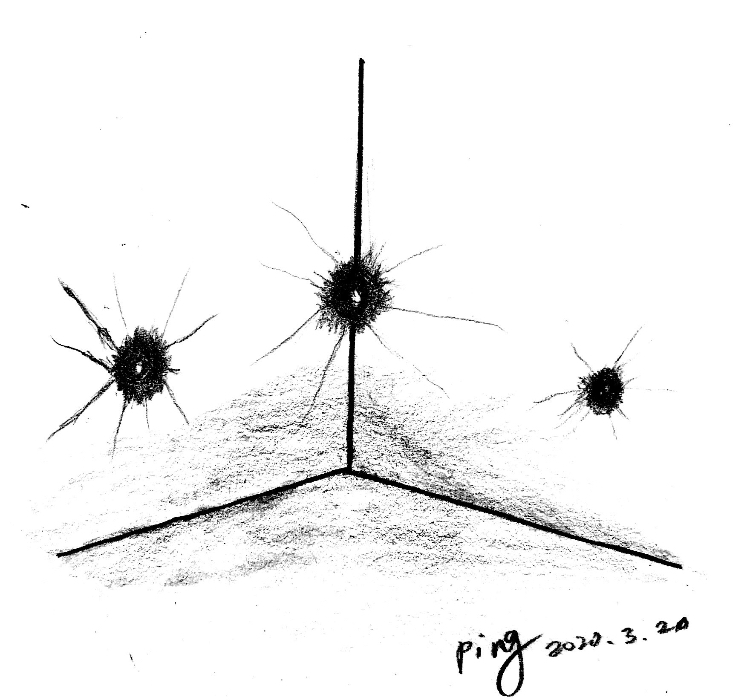

苦しむ大臣は蜘蛛の巣(イラスト3)と蜘蛛を食べ続けた。するとなんと、吐血がぴたりと止んだのだ。蜘蛛を飲み込んだはずなのに、体が悪くなる気配もない。それを目の当たりにした医者はたいそうたまげたそうな。しかしまた何があるか分からぬ、しばらくはゆめゆめ辛い料理を食べぬようにと大臣に忠告をした。大臣はそれを守り、指示にしたがって食事を取るようにした。そうすると、その後は胃の出血がぶりかえすこともなくすっかり元気になった。

チワン語で[ðuːŋ31 tɕiː251 ðaːw451](ルーン・ジー・ラーオ)と言う。[ðuːŋ31]は「巣」、[tɕiː251 ðaːw451]は蜘蛛という意味である。蜘蛛が古い家や物置の壁などにつくる白い塊を指す。筆者の故郷では、この白い蜘蛛の巣を絆創膏がわりに使っている。なお、蜘蛛が出す糸を[ðɤj451 tɕiː251 ðaːw451](セーイ・ジー・ラーオ)といい、この糸で作った蜘蛛の網を[vaːŋ451 tɕiː251 ðaːw451](ワーン・ジー・ラーオ)と言う。

このことを聞いた人びとのあいだでは、コウモリが蠱毒による激しい咳に効くこと、蜘蛛の巣が胃の出血に効くことが広まったそうな。病気のとき、辛い料理を食べてはいけないというのも同じじゃ。

今回、連載8回目にあたり、「解蠱(秘伝の処方せん)」を取り上げた。しかし、これは物語の本来の題名ではなく、筆者が付けた題名である。

私がこの物語を執筆している2020年の2月末、日本を含む世界中で新型コロナウイルス肺炎の蔓延が問題となった。つい先日(2020年2月28日)、 世界保健機関(WHO)は新型コロナウイルス流行の世界的なリスクについて、従来の「高い」から最高レベルの「非常に高い」へ更に引き上げた。現時点においては特効薬も見つかっておらず、予防接種の方法もないため、人々は不安な日々を過ごしている。私も、チワンの実家へ安否の電話を入れてみたが、電話に出た祖母はこの騒動のことをどうもウイルスのせいだと理解していなかったようで、次のように言った。

「たくさんの人が蠱にやられたようだ(龍茗方言で「蠱毒にやられる、あてられる」は[taɯ31 pʰɤj451 tɕʰɯːŋ451]といい、[taɯ31](ターア)は「やられる、あてられる」という意味である)。誰かが大量の蠱を放したのかもしれない。あなたは絶対蠱を操る人や蠱にやられた人に近づかないでね。蠱が増えたら、無差別に人に移るからね」

そう言い終わった祖母は、「善良な人には蠱毒は怖くない。魑魅魍魎が私たちの家族、子孫や親戚などに移らないように・・・・・・」という呪文を唱えていた。18歳から20歳のとき、祖母は継母の蠱毒に苦しんだ経験があり、そのためとても神経質になっているようだ。

祖母のこの蠱毒の話を聞いた途端、私は祖父が話してくれたこの物語をふと思い出した。ただし、この物語の後半(大臣が蜘蛛の巣で吐血を治療した部分)は最初どうしても思い出せなかった。家族に聞いてみたところ、父がそれを覚えていた。この話は私の記憶と父の記憶を合わせて再構成したものである。

祖父が難病や怪病にまつわる物語を私に語ってくれるとき、祖父はいつも臨床の実例も一緒に示してくれた。物語の最後で「この物語の治療法はこの村の何某に、あの治療法は別の何某に使って、効いた」と言うように。このように、祖父は物語の教えを日々の患者の治療に用いていた。今回の物語の蠱病と似た喘息のような症状が実際に見られた場合には、物語と同じ治療法をとったようである。驚くべきことに、コウモリの丸焼きはこの「喘息」の治療に本当に効果てきめんだったようで、祖父の処方で快方に向かった患者が家までお礼に来たことも覚えている。さらに、蜘蛛の巣で胃出血を止めた例も実際にあった。それは筆者が中学校1年生の時のことであった。ある日の深夜、村に住むひとりのお爺さんが激しい腹痛に見舞われて、胃から血も出始めた。病院からもらった薬ではまったく歯が立たず、それで祖父が呼ばれたようだ。祖父はすぐに私と父を叩き起こして、一緒にそのお爺さんのところへ駆け付けた。かくいう私は血液恐怖症で血を見るのが怖い、それでお爺さんの寝室にはどうしても入れなかった。すると祖父は部屋の中から「蜘蛛の巣を10個探してきてくれ」と叫んで私たちに指示した。それを聞いた私や私の父、お爺さんの息子はすぐさま蜘蛛の巣を探し求めた。幸いなことにボロ家だったため、蜘蛛の巣には困ることなく、すぐに沢山の蜘蛛の巣が集まった。祖父は苦しむお爺さんに物語と全く同じ方法で蜘蛛の巣を飲ませた。しばらくして、吐血がピタリとやみ、お爺さんは一命をとりとめた。今や私の祖父もそのお爺さんも亡くなってしまっているが、このことは今でもはっきりと覚えている。

このような類の物語がチワンやその他の地域でも伝わっているかどうかは不明だが、蠱にまつわる話は現代中国の華南地域などでも多く見られる(川野2005、村上2017)。村上(2017:232)によると、隋の時代の中国では、すでに民間で蠱術が盛んに行われていた。また、蠱病も存在しており、その治療法も医学書の中に登場していたという。村上(2017)によると、遣隋使や遣唐使が派遣されていた時代には、呪術も法律や医学と同じぐらい重要な存在であったため、日本の呪術も蠱術の影響を受けたとみられる。例えば、平安時代の日本に用いられた、呪物を埋めて人を呪う咒式は中国漢代の巫蠱(ふこ)、現代中国にも伝わる石蠱(しこ、蠱を操る人は石蠱を密かに道端に置く。その石の近くを通るだけで蠱にあたる。)と同じ系統だと言われている(村上2017:235)。そのほかに、日本で言う憑き物の筋は、動物の霊を操る人たちであるという点で蠱を操る人と類似点がある。また、憑き物にまつわる様々な伝承の中には、蠱術と酷似した話も少なくない。例えば、犬神筋、「管狐」(クダ狐)、オサキ狐憑き、飯綱使いなどはそうである。

中国の華南、チワンも含む広い地域にわたって、蠱を操る人は今でもいる。日本にまだそのような人がいるかどうか知らない。しかし、蠱毒は人を害する邪術であるため、誇らしげに承継すべきものではないだろう。チワンの蠱を操る人が居なくなると同時に、蠱がすべて消えてくれることを願う。世間を揺るがす新型コロナウイルス肺炎も同じだ。

2020.4.10

第9回 白虎退治

むかしむかし、ある村に年老いて目が見えない母親と二人の息子がおった。長男の太郎1は村でも金持ちの家の娘の入り婿となったが、母親の面倒をまったく見ようとはしなかった。次男の次郎2はとても親孝行で、一人で母親の面倒を見ておった。次郎は母親の目を治してあげようとよく山に出かけて薬草を探しまわっていた。

何年も何年も村の近くの山をあちこち探したが、母親の目を治す薬草はとんと見つからぬ。そんなある日、次郎は山の中で一人の薬草採り3に出会った。

次郎がその薬草採りに目を治す薬草がないかと尋ねたところ、薬草採りは、

「ないねえ。ここらへんの山にゃそんな薬草はないよ。ベトナムのほうの山4ならあるよ。行ってみたらどうだい」と言った。

「ただし、あそこにゃ虎がいるんだ。気をつけねえと食われちまうぜ」とつけ加えた。

その夜、

「母さん、おれは夜が明けたらベトナムの山に行ってくる。母さんの目に効く薬草を探しに行くんだ。おれがいない間も、ちゃんとご飯食べるんだよ。なにか困ったら、隣のおばさんに頼むんだよ。おれからも頼んでおくからね。絶対薬草を見つけてきて、母さんの目を治してあげる。待ってておくれ」と母親に伝えた。

それを聞いた母親はとても心配したが、決心した次郎を止めることはできなかった。

明くる朝、母親はもち米の握り飯を次郎に渡し、村の入口まで次郎を見送った。

数日間歩きとおした次郎はようやくベトナムの山にたどり着いた。山のふもとには小さな村があった。

「そうだ。村の人なら薬草がどこにあるか教えてくれるだろう」と思った次郎は村に入った。ところが、真昼間にも関わらず村の者は誰ひとり家の戸を開けていなかった。仕方なく、次郎はある家の戸を叩いた。そうすると心配そうな顔をした一人のおじいさんが戸口を開けてくれた。

「旅の若い者よ、どうしてこの村に来たんじゃ」とおじいさんは言った。

「おじいさん、私は老いた母の目を治す薬草を探しにここへ参りました。薬草がどこにあるかご存知でしょうか」と次郎は礼儀正しく尋ねた。

「おお、それなら知っているとも。あの山の頂上に生えておるよ。でもな、今は山へは行けないんじゃ」とおじいさんは家の外にちらっと目をやり、次郎を家の中に案内した。

「若者よ、親孝行の気持ちは分かるよ。ただな、今山に行くと虎に食われちまうかもしれねえ。昨日も山に行って一人戻ってこなかった」とおじいさんは告げた。

「ともあれ今日はわたしの家でゆっくりと休んでいくといい。よく考えることよ。山にいかんほうがええぞ」と次郎を引き留めた。

おじいさんは、

「この頃な、この村の山にたくさんの白虎がやってきたんだ。白虎は最初飼っている鶏とか豚なんか5を食って人は食わなかったんじゃが、そのうち村の動物はみんな食われちまった。そうして今度は山に行く人が食われるようになったんじゃ。白虎が家の中まで入ってくるんじゃねえかと心配して皆は昼間でも家の門を閉めているんじゃ」と悲しそうに次郎に伝えた。

おじいさんの話を聞いた次郎は様子を見ることにし、しばらくおじいさんの家に世話になることにした。その夜、おじいさんの一家はたくさんの手料理で次郎をもてなした。それでも母親のことを思い浮かべてしまい、次郎はどうしてもぐっすりと眠れなかった。次郎は「ここまで来たんだ。山で薬草を採るまで帰れない」と思った。

朝、次郎は「やっぱり山に行きます。私がその白虎とやらを退治してみせます。薬草を見つけるまで、しばらく居候させてください」とおじいさんに頼みこんだ。

「そこまで言うなら、無事に帰ってこられるよう祈っているよ」とおじいさんは言って、山へ向かう次郎を一家で玄関まで見送った。

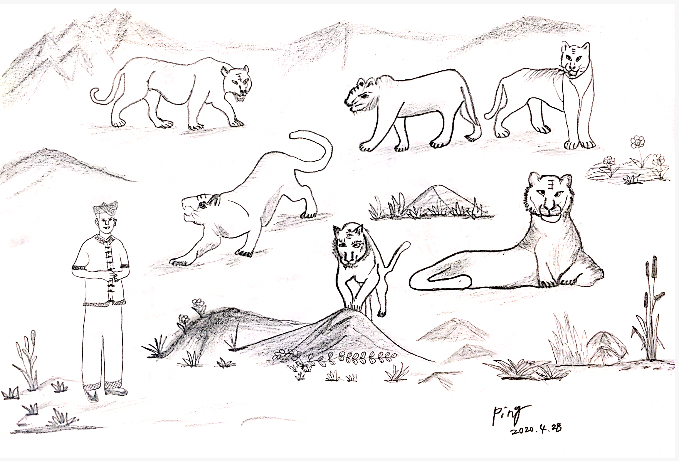

次郎が山に登ると、さっそく遠くに白虎の姿が見えた。でも白虎があまりにもたくさんいたため、一人では無理だと悟り村に戻ってきた。考えた次郎は白虎を退治する方法を思いついた。白虎と仲良くなり、信頼してもらった後で、一気に白虎を退治するというものだ。

次郎はおじいさんの家に戻り、その方法を伝えた。おばあさんと娘には燻した肉の油をつけた黍団子6を作るよう頼んだ。さらに、おじいさんにたくさんの藁と丈夫な籐を山のふもとに置いておくようにお願いした。黍団子は白虎に食わせ安心させるためのもので、藁と籐は白虎を一気に焼き殺すためのものだった。

次郎は白虎の信頼を得るために黍団子だけを持って近づいた。白虎はチワン語で[θɯː451 kʰaːw451](スー・カーオ)といい、[θɯː451]は「虎」、[kʰaːw451]は「白、白い」という意味である。

次の朝、次郎はその黍団子を背負い、再び山に向かった。山の中腹に着いた次郎は数匹の白虎に出会った。次郎は計画通り白虎たちに黍団子を配った。思惑通り白虎に近づくことができた次郎は、仲良くなった白虎たちと冬の山で一緒に過ごすことにした。

真冬の山。白虎たちは寒くて体の芯まで凍えていた。それを見た次郎は白虎たちに言った。

「我が友人たちよ。山はたいそう冷え込むじゃないか。どうだい、温まる方法を知りたくないかい。みんなで試そうじゃないか」

寒くて寒くてたまらない白虎の長老は、

「それはどうやるんじゃ。早う申せ。もったいぶるでない」と急いた。

「藁を体にしっかりと巻きつけるんです。これで温まること間違いなしです」と白虎の長老に答えた。「みんな、ぼくと一緒に山を下りよう。麓にはたくさんの藁があるんだ。その藁を使おう」と白虎に提案した。

チワン語では「藁(わら)」を[faːŋ31](ファーン)、「籐(ラタン)」を[kʰaw251](カーオ)と言う。「籐」で物を縛ったり、椅子や籠などを編んだりするときに使う。

寒くて仕方ない白虎たちは次郎が言う通り急いでふもとへ向かった。そこで次郎は白虎たちの体におじいさんが用意してくれた藁を巻きつけ、籐で縛った。藁をまとった白虎たちは確かに暖かくなり、また山へと戻ることにした。

白虎たちが山のてっぺんまで登ったことを確認した次郎は、気づかれないように、ふもとから持ってきたマッチで群れの一番後ろにいた白虎の藁に火を放った。火が付いた白虎は前方の群れに思わず飛び込んでしまい、そうして次から次に白虎たちに火が移っていった。火にまかれた白虎たちは訳もわからず山の中を走り回った。そのまま崖から落ちて死んだ白虎もたくさんいた。白虎の中には体の火を消すため、別の山まで逃げ込んだものもいた。

チワン語で言えば、[faj31 maj215 θɯː451](ファイ・マイ・スー)となる。[faj31]は「火」、[maj215]は「燃やす、焦げる」、[θɯː451]は「虎」と言う意味である。

この顛末を知った村人はみんな喜んで、次郎の帰りを持っていた。次郎は山の頂上まで登って、母親の目を治す薬草を採って下山した。おじいさんは次郎への感謝を示すため、自分の娘を次郎と結婚させた。次郎はお嫁さんを連れて家に帰ることにした。村の人々も安心して幸せに暮らせるようになった。

生き残った白虎の体には、火傷の跡で縞模様ができた。彼らは、二度とこの山に戻ることはなかった。今でも虎の体に縞柄があるのは、このためである。

連載9回目となる今回の物語については、もともとどのようなタイトルがついていたのか筆者には思い出せなかったので、内容から「白虎退治」([lwɤj33 θɯː451 kʰaːw451](ルイ・スー・カーオ)とつけた。チワン語の[lwɤj33]は「退治する」、[θɯː451 kʰaːw451]は「白虎」という意味である。

今回の物語を書きながら、筆者は「火」に思いを馳せていた。はるか遠い昔、我々の祖先は火をおこし、活用することを覚えた。「火」は多くの文化において様々な象徴や比喩として使われる。心の中で高まる感情や思いを「火」に仮託することも往々にしてある。現代日本語では「恋の炎」などと言うだろうし、小倉百人一首で有名な藤原定家の「来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ」などもそうだろう。ところで、この原稿の筆を執っている今、世界中ではコロナ禍が猛威を振るい、筆者も自宅での自粛を余儀なくされている。一日も早くいつもの生活が戻ってくることを「待ち焦がれ」ている。読者の方々もそうだと思うが、ずっと自宅にこもっていると兎角やる気が「下火」になってしまう。最初のうちはやろうと思っていても、途中でその気持ちも燃え尽きてしまいがちだ。

こんな時、筆者は祖父が聞かせてくれた昔話を思い出すことにしている。懐かしい気持ちとともに不思議と励まされ、やる気も「燃え上がる」のだ。今回の話も、母親の目を治す薬を手に入れるため、如何なる困難にもくじけず立ち向かう次郎の姿に元気をもらった。そこには、目標を達成するためのたゆまぬ努力、素早い行動、綿密な計画、そして決して諦めないことなどの教訓が散りばめられている。チワン族の子どもたちもどうか充実した人生を送ってほしい。

この物語は、中国科学院文学研究所・中国民間文芸研究会(1962:334-344)に記録されている「九尾犬」(九尾狗)というチワン族の長編の昔話の一節と酷似している。中国の広西チワン族自治区百色市に位置する那坡県(なぼけん)に住むチワン族(「沙人」という自称を持つチワン族。なお、筆者の村のチワン族の自称は「土人」である)の間で伝えられている昔話だと思われる。

「九尾犬」によれば、「那坡県では、太陽が出るところには籐のようなきれいな川が流れていた。川のそばのかやぶきの小屋に、老父母と二人の息子がいた。長男は怠け者で、次男は勤勉で働き者であった。老父が病死した三年後、老母は二人の息子にそれぞれ鋭い剣を渡し、幸せに暮らせるところを探しに行くよう命じた。次男は、雷の杖と母親に渡された鋭い剣を持って、九尾犬を連れて旅立った。ある日、次男が通りかかったある村では、誰も彼も皆不安気な面持ちであった。彼は不思議に思い、「皆なぜそんな不安気な顔をしているのか」と尋ねたところ、ある年寄りに「お客様、知らないのかい。我々のところに何匹かの白虎がやってきたんだ。白虎は人間を襲わないが、村の家禽と家畜がすべて食われたのだ。そのうち、人間も食われるんじゃないかとみんな心配しているんだ」と告げられた。次男は「おじいさん、僕は白虎を必ず退治してあげますから、あなたたちは心配しないでください」と年寄りに誓った。次男は山で白虎を見つけたが、一人ですべての白虎を殺せないと思った。そこで、次男は白虎と友達になって、一気に殺す計画を立てた」という。

次男が立てた計画はまさに今回取り上げた「白虎退治」のとおりである。物語の細部に違いが見られるものの、藁を白虎の体に巻きつけ、それから1匹の虎に火をつけたという方法は「白虎退治」と同じである。また、火に焼かれた虎は二度と人間に近づいてくることはなかった。以来、世の中には白虎がいなくなり、虎の体が火傷の跡で縞々になったという点も「白虎退治」と同じである。

ところが、白虎を退治した「白虎退治」の次男はお嫁さんと一緒に実家に帰るが、「九尾犬」の次男は白虎を退治した後、その村を離れて旅を続けた。物語の続きについては、次回取り上げる「九尾犬(龍茗版)」において紹介したい。

余説になるが、祖母によれば、祖父は記憶力が良く伝統的な物語を語ったが、一方で万人が聞いておもしろがってくれるように、物語を語るときの言葉遣いや声の抑揚に心掛けたという。もしかしたら、祖父が今回の物語を面白くするために、複雑にしたのかもしれないと思ったが、長編の昔話の一部なのではないかとも思う。残念ながら、亡き祖父にもう一度聞くこともできず、これを書き留める以外に何もできない。

2020.6.10

第10回 九尾犬(龍茗版)

村の長老が言い伝えるところによると、猫には八つの命があり、犬には九つのしっぽがあるそうだ。犬の九本のしっぽにまつわる話はたくさん聞かされたが、そのひとつにこういうものがある。

むかしむかし、あるところに、年老いた夫婦と二人の息子がおったそうな。その家では、豚や鶏といった家畜と一緒に一匹の九尾の犬を飼っておった。一家は幸せな生活を送っておった。

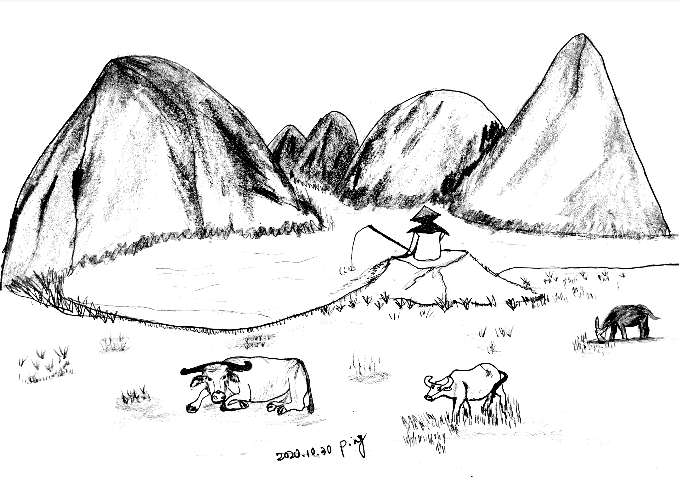

この家の長男1は乱暴で怠け者。親孝行もせずに毎日金のことばかり考える欲深い男。次男2は善良で働き者、とても親孝行であった。次男は、家族が良い暮らしができるように、毎日の畑仕事のかたわら、山に分け入り薬草を採り、動物を狩り、柴刈りをしたりした(イラスト1)。狩った獲物は一家の日々の菜(さい)とされ、その皮と山で採ってきた薬草や柴は町で売られて暮らしの扶けとなった。次男のおかげで家族はたいそう良い暮らしを送っていた。九尾の犬も毎日大好きな骨にありつくことができた。

そんな幸せもつかの間、ある年の冬、冷たい木枯らしが吹きはじめる頃だった。爺さんは風邪を患ってしまった。最初は軽いものだったが次第に酷くなり、ついには帰らぬ人となってしまった。次男と婆さんは、たいそう悲しみに暮れた。こればかりは人が手を尽くしてもどうにもならないものである。だが長男は冷ややかだった。霜のような冷たい心の彼は、悲しむどころか、亡くなった爺さんが人に金を貸してあるかどうかだけを気にかけた。九尾の犬さえ泣いていたというのに。

爺さんが亡くなった後のある日のこと。

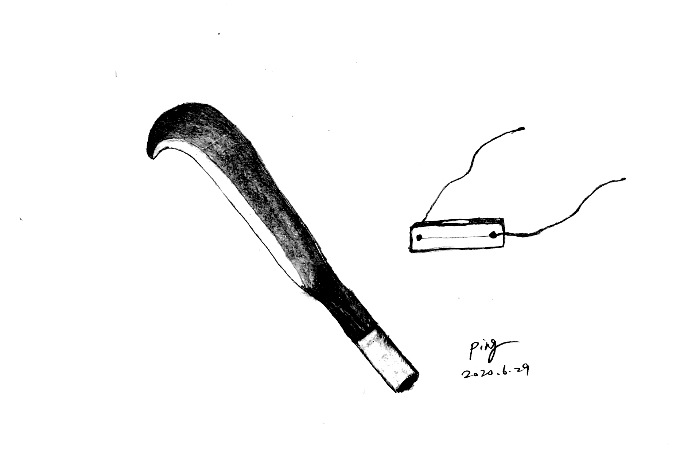

次男は畑作業を終え、いつものように鉈(イラスト2)と猟銃を携え、犬と一緒に山に行った。その日は日暮れまで狩りをしたが獲物は小さいリスだけ。帰りに急いで刈った柴を担いで家へ戻った。九尾犬もリスをくわえて次男に付いて歩いた(イラスト3)。

日も落ちた山道は怖い。イノシシなどの野獣を獲る罠穴に落ちてしまうかもしれない。次男は気をつけてはいたが、その日はとことんついてなかった。誰かが掘った罠穴に落ちてしまった。罠穴の上に木の枝や枯れた木の葉っぱがかぶせてあったせいで気がつかなかったのだ。しかし幸いなことに、罠穴の口があまり大きくなく、怪我することはなかった。また、周りには野獣や蛇もいなかった。

主人が穴に落ちたのを見た犬はすぐ駆けつけ、その周りで吠えた。穴は深く、次男が飛び上がっても穴の縁には手をかけられない。何かつかめる根っこや草がないか探したが見当たらない。何度も飛び上がってみたがなす術なし。夜の帳はすっかり下り、自分の手さえ見えない。光る犬の目だけが頼りだった。

次男は犬に言った。

「助けてくれ。聞こえるかい」

犬は穴の中を覗き主人の言うことに耳を傾けた。

「いいかい、そのリスをくわえて家までお行き。今日の晩ごはんにしてもらうんだ。ごはんを食べたら兄さんをここまで連れてきておくれ。縄も忘れないでおくれよ」

賢い犬は次男の言ったことを理解し、ワンワンと返事したあと、穴に他の野獣が入ってこないよう丈夫で大きな柴をかぶせ家へと走った。

家へ戻った犬はリスを見せしきりに吠えたてた。その様子を見た婆さんは息子が遭難したことを察し長男に助けに行くよう頼んだ。

しかし、長男は「母さん、俺は腹ペコで山道を歩くなんてできねえよ。晩飯食ったら行くさ」と言った。

婆さんはすぐに晩ご飯を用意した。次男のことが気が気でない婆さんをしり目に、長男はリスを美味しく平らげた。食べ残しの骨は犬に投げて食べさせた。犬も次男が心配で骨に口をつけず、長男が食べ終わるのを待っていた。

この長男はなんと非道であろうか。食べる傍ら、「あいつが死んだらこの家の財産は全部俺のものだ」と思い、どれだけの金高が自分のものになるか計算した。そして弟を助けないことにした。いくら母が催促しても長男はいつまでたっても食べ終わらない。挙句の果てに酒を飲みだし、「奴が死んだら、財産は全部俺のものだ。これをどれほど待ち望んだことか」と言い放った。それを聞いたお

婆さんは怒りのあまり卒倒した。犬は吠えたてた。長男に期待することをあきらめた犬は家にある縄を探し出してくわえて山にいる次男のもとへ戻った。次男は犬の声で兄が助けにきてくれないことや母が倒れたことも知った。

次男は犬に縄の片方を穴の中に入れ、もう片方を近くの木に括りつけるよう頼んだ。賢い犬は言われた通りにしたが、縄は不運にも途中で切れてしまった。空が白み始めた。次男も犬ももはや体力も限界だ。それでも犬はあきらめず自分の九本の尻尾のうち一本を穴の中に入れた。尻尾に捕まれというのだ。藁にもすがる思いで次男はその尻尾をつかんで登ろうとした。

次男の手が穴の縁にかかろうとしたその時だった。犬の尻尾が切れてしまった。そこで犬は別の尻尾を入れた。次男はそれをつかんで登ろうとした。しかし再び地面に手がかかる手前で尻尾が切れてしまったのだ。これを繰り返すこと八度。八本目の尻尾が切れ、とうとう最後の尻尾ということになった。

もうだめだと諦めた次男は疲れ切った声でこう言った。

「ありがとう。だけどもうこれ以上尻尾を無駄にすることなんてできない。その最後の一本の尻尾は大事におし。蚊を追い払うのにも役立つだろう。俺はここで死ぬよ」

それを聞いた犬はまた穴の中にいる次男に吠えたてた。まるで「ご主人、最後のこの尻尾に捕まってください。もう一回です、次こそは」と言っているかのようだ。

それを聞いた次男は最後の力を振り絞り尻尾に捕まった。果たして尻尾は切れることなく地面に手をかけることができた。こうして次男は無事、穴から出ることができた。

穴から出た次男は倒れた母が心配で、疲れも気にせず犬と一緒に家へ走ったそうな。

今の犬が尻尾が一本だけなのはこのためである。

連載の10回目にあたり、筆者と弟の大切な絆であると言える「九尾犬」(マー・カウ・ターン、[maː415kaw213tʰaːŋ415]を取り上げた。チワン語の[maː415]は「犬」、[kaw213]は「九」、[tʰaːŋ415]は「尻尾」という意味である。統語的に見れば、名詞([maː415]、犬)+数詞([kaw213]、九)+名詞([tʰaːŋ415]、尻尾)の構造となっている。日本語に訳すと、「九の尻尾を持つ犬」あるいは「九尾の犬」となるが、中国では「九尾狗」という定訳があるため、本稿でも「九尾犬」(きゅうびのいぬ)というタイトルを採用した。

かつて、祖父から「九尾犬」を聞いた筆者と弟は犬に九つの尻尾があったことを信じ込んだ。筆者が6歳(弟は5歳)頃のある日、祖父が一匹の大型猟犬を買ってきた。犬の全身は長くて黒っぽい毛、首や腹部は長くて白っぽい毛に覆われて、体長は80cmぐらいあったのではないかと父は言っている。筆者と弟はその犬に「九尾」(カウ・ターン、[kaw213tʰaːŋ415])と名前をつけた。毎日交替で「九尾」の尻尾を洗い、櫛で毛を整えた。なぜなら、祖父の話を信じ「九尾」のこの尻尾も九本のうちの最後だと思っていて、幼心に大事せねばと決心していたからだ。筆者が9歳のとき、「九尾」は誰かが畑の近くに撒いた毒で死んでしまった。以降、筆者の家族は犬を飼うことはなかったが、犬を見るたび、つい尻尾を見てしまう癖がある。弟も同じだそうだ。彼が友人に「僕の姉さんはあの九尾犬にそっくりで、何でも最後まで諦めないで頑張る人なんだよ」と言っていたのをこっそり聞いたことがある。私もよく祖母と話をするとき、「弟は九尾犬みたいだよ。どんな機械でも絶対直してしまうんだ」と褒めている。

これだけではない。祖父が筆者に「九尾犬」の話をするたび、「ロープが切れたときなんで犬は次男の銃を使わないで自分のしっぽを犠牲に差し出したの」、「次男が家に無事戻ったときお婆さんは大丈夫だったのかな」、「次男は自分を助けてくれなかった長男をどう思うんだろうね」と質問責めにした。でも祖父は、「昔のお年寄りはこのように語った」と答えるだけだった。どうもすっきりしない筆者と弟は互いに想像を言い合ったものだ。最終的に私たちは、「銃は人間を引っ張り上げるのには丈夫だが重いので犬は持てなかったんだ」、「お婆さんが死んじゃうとやっぱり悲しいから元気だったんだろうね」、「次男はいい人だから兄のことは別に気にしないんだろうね。でも、長男は次男に向ける顔が無いよね」ということでお互い納得した。読者の皆さんもこの物語の語られていない部分に思いを馳せることだろう。しかし、私も祖父と同じでそれにはっきりと応えることはできない。「昔のお年寄りはこう語った」だけなのだから。

前回の「白虎退治」でも言及した中国科学院文学研究所・中国民間文芸研究会(1962:334-344)が記録している「九尾犬」(以下、長編「九尾犬」)を見てみると、祖父の話で語られていない部分の詳細が少し明らかになるかもしれない。長編「九尾犬」はいくつかの物語から構成されていると思われる。

物語1 雷王との戦い:那坡県(中国広西チワン族自治区にある)にある川のそばのかやぶきの小屋に、老父母と二人の息子がいた。長男は怠け者で、次男は勤勉で働き者であった。普通であれば勤勉な次男がいるだけでも良い暮らしができるものだが、毎年作物を収穫する直前にいろいろな自然災害が襲ってきた。そのため思い通りに作物がとれず、いつまでも貧乏暮しをしていた。老父は病気で、病気を見てくれる巫女さんも呼ぶお金がない。長男は何度も老父に「誰か貸しのある相手はいないのか」と尋ねたが、老父はずっと黙っていた。やがて老父が病死する前、弱々しい声で長男と次男に「貸しのある相手を思い出した。ある年、作物を収穫する直前、雷がきて、畑にある全ての作物が燃やされた。一部の人たちは山芋や山菜で食いつないだが、多くの人は雷のせいで飢え死にしたんだ。だから、その相手とは雷王だ」と言った。老父が病死したあと、次男は老母の言葉にしたがい雷を退治することにした。雷王はよく耕された畑に落ちてくるので、次男は戦いの前に九尾犬と一緒に畑を耕した。

物語2 故郷から旅立つ兄弟:老母は二人の息子にそれぞれ剣を渡し、幸せに暮らせるところを探しに行くよう命じた。母親からいろいろと忠告を受けた長男と次男は一緒に同じ道を歩んで旅を始めた。しかし、二日間歩いた後、長男は母親の忠告を無視し、母親から禁じられていた行為に及んだり、行ってはならない方角に行くこととなる。一方、次男は、雷王に勝ったときにもらった杖と剣を持って、九尾犬を連れて母親に言われた通りに「幸せの世界」を探しに行く道を進んだ。

物語3 白虎退治:前回で紹介したように、旅すがら、次男はある村で火を使って白虎を退治した。ここでは九尾犬はまったく登場していない。

物語4 虎退治:次男は白虎を退治したあと、旅を続けた。その途中で、ある村で、人間に焼かれたことを忘れている縞模様の虎に出会った。その虎は人間のために働く水牛を馬鹿にしていた。それに対し水牛は「人間はすごいんだよ。なんですごいかって、人間に聞いてみるといいさ」と虎に言った。虎が次男に近づくと、次男は虎を騙して大きな木に縛って殴って退治した。ここでも九尾犬は登場していない。

物語5 妖怪退治:虎退治のあと、次男は旅を続けた。道中、静かな村にたどり着いた。その静けさと言ったら、蛇が這う音が聞こえるほどだ。その村のある家で二人の姉妹に会った次男は、姉妹からこの村には人間を食べる妖怪がいることを聞かされた。そこで、九尾犬と一緒に人を食う妖怪の退治に向かい成功を果たした。次男は村の人々を救ったため、人々から尊敬され、ついに姉妹の妹と結婚した。幸せを得たと思った次男はそこで生活することにした。

物語6 兄との再会:幸せに暮らしている次男は兄のことを忘れなかった。彼は来た道に沿って兄を探した。ついに兄と再会したが、兄は猿と結婚して猿の子供が5人もいた。長男は猿の子供を連れて次男とともに「幸せな土地」へ向かおうと思ったが、猿の子供を木から降ろそうとしたとき、木の下にいた次男が子猿を受け止めなかったので子供たちはみな死んでしまった。次男は長男を連れて「幸せな土地」に戻った。

物語7 次男を救った九尾犬:村に戻ると、次男は仲人になって義理の姉を長男と結婚させた。しかし長男は、次男の嫁の美しさのとりこになり次男を殺そうと思い立つ。長男は次男をわざと誘って椎茸を採りに行った。そして、竹藪の中にある大きな穴に次男を押し込んだ。帰宅後、長男は次男の奥さんを閉じ込めて、自分の妻になるように迫った。奥さんは気が強い人で、長男がどんな手段を使っても屈服しなかった。数日の後、九尾犬が竹藪の中にいた次男を見つけた。九尾犬は自分の尻尾を穴に入れて、次男につかませたが、九本あるうちの八本が切れてしまった。次男は「もう無理だ。お前の尻尾は一本しか残っていないので、蚊を追い払うのに残しておきなさい。ナイフとひと束の竹を持って来てくれ」と九尾犬に頼んだ。次男は竹でたくさんの笛を作って、いろんな音色で笛を吹いた。それを聞いた鳥や野獣がみんな穴口にきて、次男に笛を譲ってくれるように求めた。次男は穴口の付近にある竹を指しながら鳥や野獣たちに「あなたたちがあの竹まで飛んで、竹が穴の中へ届くまで曲げられたら、私は外に出られる。そのとき、すべての笛をあなたたちに贈る」と言った。

すずめたちが次男の言う通りにした。そうすると、次男はその竹を掴んで、穴から脱出できた。次男は約束どおり、鳥や野獣にすべての笛を贈った。このように、鳥や獣たちは今の様な鳴き声を手に入れた。突然現れた次男を見た長男は慌てて、木綿製の紐をお尻に貼って、森の中に逃げて猿となった。彼はもう人に合わせる顔がなくなったためである。

物語8 故郷に戻って村人を迎える:戻った次男は奥さんと村を治め、村の人々からは尊敬されていた。それでも彼は故郷に残された人々が気にかかり、馬に乗って彼らを呼びに行くことにした。故郷に戻った次男は人々に歓迎され、みんなも次男と一緒に「幸せな土地」に行くことになった。皆は道中、畑に稲を植え、後から付いてくる人がそれを食料として食べられるようにした。そのおかげで長旅でも飢えることが無く、皆が「幸せな土地」へとたどり着くことができた。「幸せな土地」で暮らす人々は、今でも外からのお客さんを手厚くもてなすという。こうして、長い物語の幕が閉じたわけであるが、最後の物語に九尾犬は登場していない。

以上、長編「九尾犬」を見てきたが、その物語1と物語7を合わせて読むと、そのあらすじは今回取り上げた「九尾犬」(龍茗版)に酷似していることがわかる。いずれにおいても、登場する犬は九つの尻尾を持った化身の犬である。善良で忠誠心に富み、格別の力を備えたこの犬は、幼い頃の筆者の心の中の英雄であった。

九つの尻尾を持った動物が登場する昔話はこのほかにもある。中国やインド、日本に伝わる九つの尻尾を持った狐の妖怪の話はよく知られているところであろう。これらの話において、九尾の狐は狡猾な狐族の中でもとりわけ人の心の闇をたくみに操るとりわけ恐ろしい妖怪として描かれる。

茨城の民話Webアーカイブのホームページの記述(参考文献2)によると、茨城県には「三浦杉と九尾の狐」という民話がある。また、中国やインドの言い伝えでは、殷の帝辛(紂王)を誘惑して国を滅亡させた妲己や、南天竺耶竭陀国(古代インド西域)の王子・班足太子の妃になった華陽夫人、御伽草子『玉藻の草紙』に登場する玉藻前を例とするように九尾の狐は絶世の美女に化身する。そして毒を放つ巨大な石(殺生石)に姿を変え、そこに近づく住民を始め、やってきた多くの高僧たちをその毒で何人も殺してしまうという。狐は妲己→華陽→褒姒→玉藻前とそのつど名前を変えた美女の姿で現れ、権力者(王)を惑わせる妖怪である。

また、朝鮮半島にも伝えられており、韓国では「九尾狐(クミホ、구미호)」と呼ぶそうである。筆者が知っている限りでは、韓国の九尾の狐は必ずしも美女の姿で現れるわけではないが、やはり人に害を加えるそうである。例えば、강무홍(カン・ムホン)文 김달성 (キム・タルソン)絵(1998)に登場する九尾の狐は白骨をかぶってお婆さんに化けたし、宴会中大金持ちの家の主人の横腹を急に刺した恐ろしい妖怪である。

尻尾ではなく、多くの頭を持つ化け物の話についても触れておこう。かつてカンボジアのアンコールワットを訪れたとき、七つの頭を持つ蛇神ナーガの石像がいたるところにあったのが印象的だった。アンコールワットの西参道の入口にあった蛇神ナーガは特に忘れられない。参道を歩きながらナーガの長い胴体が欄干のように伸びているのを眺めていると、思わずチワンの九尾犬の話が口をついて出た。それを聞いていたガイドの方は「ナーガは首がたくさんありますが尻尾はひとつだけ。ここカンボジアでは雨の神様として多くの人々に崇められているんですよ」と説明してくれた。見た目はおどろおどろしいが良き心を持つ神様だということを教えていただいた。

中国にも多くの頭の妖怪は伝えられている。よく知られているのは九頭蛇である。中国最古の地理書『山海経』の第8巻「海外北経」に登場する相柳(そうりゅう)がそれだ(参考文献4)。相柳は一つの尾から九つの首を生やした龍(あるいは大蛇)の姿の妖怪である。その体から毒の水を撒き散らしながら通り過ぎ、周囲の大地を汚染し天下を困らせたという。

日本でも九頭龍というおおくの頭を持った龍の化け物にまつわる伝説がある(参考文献5)。参考文献5によれば、日本の九頭龍は「毒龍」として見られる場合もあるが、善神として祀られた例が多かったようだ。善良な存在とみなされた点ではチワン族の九尾犬とも似ている。

日本でこの種の怪物として有名なのはヤマタノオロチ(八岐大蛇)であろう。ヤマタノオロチ伝説は日本の小学校国語科教科書(学校図書2011)にも採用され、名作絵本(羽仁・赤羽2002)ともなっているぐらいだ。このヤマタノオロチは頭が八つ、尾が八つ、谷を八つ渡るほどの大きな体で、その表面にはコケや杉が生えていると言われている。毎年出雲を訪れ、娘たちを食べた怖ろしい悪魔である。ヤマタノオロチは多尾と言っても八つの尻尾である。九尾犬や九尾狐、七つの頭のナーガはその数が奇数だが、ヤマタノオロチは偶数である。同じく多くの頭を持つギリシャ神話の怪物ヒュドラーも九つの頭だ。これらの多首多尾の怪物譚におけるその首と尾の数の類型にどのような意味があるのかは非常に興味深いところである。

2020.8.18

第11回 石工

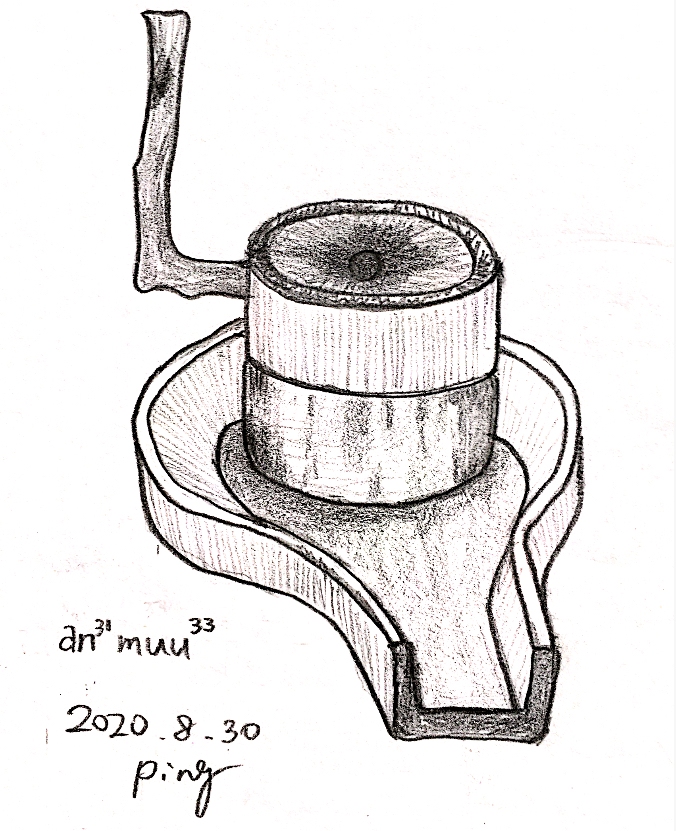

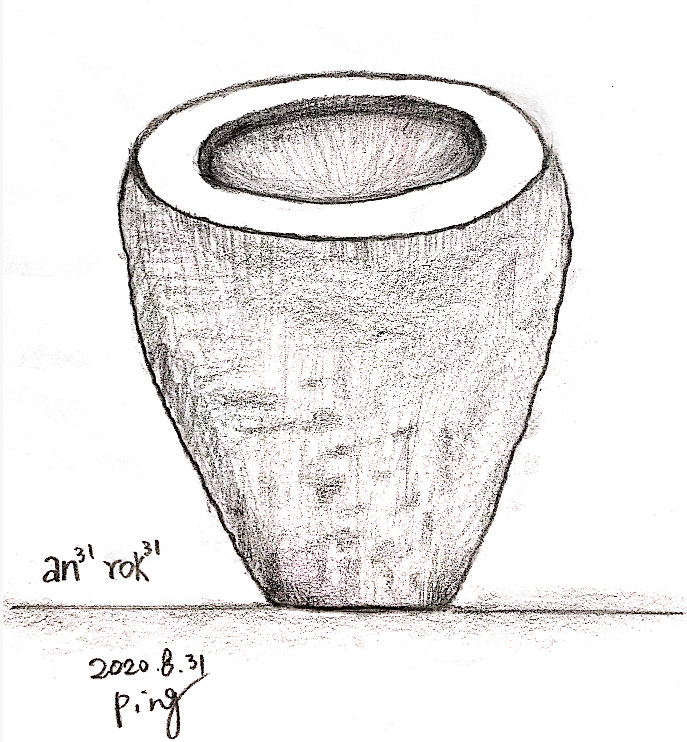

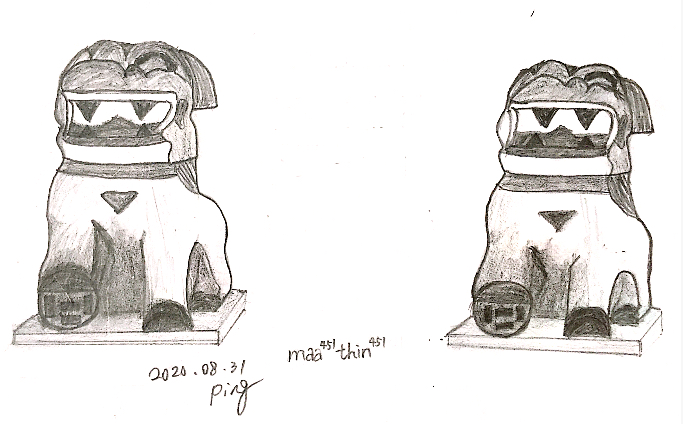

むかしむかし、ある村に一人の石工がおった。この石工にかかれば挽臼(イラスト1)、搗臼(イラスト2)、石柱、狛犬(こまいぬ)、なんでもござれ。石工は大きな岩を切り出すためにいつも山に籠っておった。

チワン語では[ʔan31mu:33](アーン・ムー)という。筆者が幼い頃は、筆者の村のどこの家庭にも挽臼があった。しかし今は機械を使う人が増え、出番が少なくなったようだ。筆者の実家でもまだ中庭に挽臼があるが、年に一度使うか使わないかだ。

チワン語では搗臼を[ʔan31ðɔk31](アーン・ロク)、「搗臼の杵」を[kan213ðɔk31](カーン・ロク)と言う。搗臼は餅付きをしたり、胡麻、トウモロコシ、唐辛子などを砕いたりするときに使っていた。しかし、今は挽臼(アーン・ムー)同様、機械に押され使われなくなってきている。

ある日、石工は村で一番の金持ちの家へ仕事に出かけた。屋敷の主人の頼みというのは、家の門に狛犬を置きたいということだった。石工はさっそく仕事にとりかかった。屋敷に住み込んで、寝る間も惜しんで石に向かった。そのかたわら、屋敷の中の豪勢な暮らしぶりを目の当たりにした石工は、「おれもいつかはこんな暮らしをするんだ」とひそかに願うようになった。そんな石工の目の前に仙人が現れ、「おぬしの願いをかなえて進ぜよう」と言った。もちろん石工は、「そんならぜひそうしてくれ」と言った。果たして石工は金持ちの暮らしを送ることとなった。

そんなある日、石工が町へ出かけるとそこを治める役人と出会った。その堂々とした振る舞いと格好にたいそう憧れを抱いた石工は、金持ちとして暮らすよりも役人になるほうがいいのではないかと思いはじめた。そうするとまたあの仙人が現れ、なんと石工を役人に変えてしまった。役人になった石工は自分にいろんな権力があることを知り、なんでも自分の思い通りになるんだと威張りだすようになった。

それからしばらく。役人として過ごすようになった石工は町をぶらぶら歩いていた。その日はかんかん照りのとても暑い日だったそうな。うだるような熱気にあてられた石工は頭ががんがんと痛くなってきた。そんなことにはお構いなしにどんどん日は強くなる。そんな太陽が憎らしくなった石工はあろうことか、権力を持った役人よりも太陽のほうがもっと強いのではないかと思いはじめた。「おれが太陽になってしまえばこんな暑さに苦しむことなんてないのに」と思う石工の前に、再び仙人が現れた。次はなんと石工を太陽に変えてしまった。

もはや暑さに苦しむことなく、下界の民を見下ろして、石工はたいそう機嫌を良くした。誰もおれを怖がらないことなんてない。そう気を大きくしている石工だったが、いきなり雲が流れてきてあっという間に自分の姿をすっぽり隠してしまった。「金持ちよりも役人よりも強い、何人たりとも逆らえないこの俺様の姿を隠すとは何事だ。俺より強いのがいるのか。雲か」と怒り狂った石工は「だったら雲になってやる」と叫んだ。そんな石工の叫びを聞いた仙人はまたまた石工の願いを聞き入れ、太陽から雲に姿を変えさせた。

太陽よりも強い雲になることができた石工だったが、満足していたのもつかの間、一陣の風がやってきた。強い風にぴゅーっと飛ばされてしまった石工は、「こうなれば次は風だ」と願った。仙人は石工を風に変えた。

風になった石工はもう怖いものなしとあらゆるものを大きな風で吹き飛ばした。もろい家は壊れ、草木は倒れてしまった。そんな風の力でも大地に横たわる大きな岩は飛ばすことができなかった。「この力を持ってしても勝てないものがあるのか」と悔しがる石工は、とうとう自分がいままで切ってきた石になりたいと願うようになった。その願いを聞き入れた仙人は石工を山のてっぺんの大きな岩に変えた。

もうこれで本当に怖いものはない。そう思って山の頂上に鎮座していた石工の前に、かつての同業の石工たちがやってきた。彼らは王宮の門に置く狛犬のための石を求めてきたのであった。山の上の立派な岩を見た石工たちはこれなら材料にふさわしいと喜び、さっそく切り出そうとした。それを見た岩の石工は、このままでは自分が真っ二つに割れてしまうとたいそう焦りだした。「なんとか。なんとか俺をまた石工の姿に戻して欲しい」と石工は仙人に願った。また願いを聞き入れてくれると思いきや、仙人はぐっすり眠りについていた。ますます焦りだした石工はもうだめだと思い、魂となって石から抜け出し急いで仙人のもとに飛んだ。自分をもとの石工に戻して欲しいと直談判しに行ったのだ。

せっかく深い眠りについていたところを石工に叩き起こされた仙人は「良いじゃろう。だが今すぐ姿を戻してやるというわけにはいかんぞ。山のてっぺんのもといた同じ場所に自分の足で戻るのじゃ。さすればお前の願いをかなえてやってもよかろう」と不機嫌そうに言った。

気が気でない石工の魂は仙人の言う通り、すぐに山の頂上へ飛び出した。なんとか山のてっぺんに戻った石工の魂だったが、再び石の中に入ったとき、場所が悪かったのかぐらりと体をわずかに動かしてしまった。それを見た石工たちは「おお、動いた。これなら倒して切り出せるぞ」とめいっぱい力を入れて岩を倒した。

あとわずか、最初にいた場所に戻ることができなかった石工は、なんと元の姿に変えてもらえなかったのである。石工は岩の姿のまま山の麓まで運ばれ、願いもかなわず真っ二つに切り出されてしまった。それぞれの岩は二匹の狛犬として仕上げられ、王宮の門で一生じっと番犬をすることになったとさ。

今回、連載11回目にあたり、「石工」(龍茗方言で[laːw213tɕɤːŋ33thɪn451]、ラーオ・ズーン・ティーン)の話を取り上げることにした。[laːw213] (ラーオ)は元々「男性、男」を意味するが、ここでは「職業」を指す接頭辞として使われている。[tɕɤːŋ33](ズーン)は「細工する」という意味で、[thɪn451](ティーン)は「石」を意味する。チワン語で言う「石工」は職業(接頭辞)+細工する(動詞)+石(名詞)というような構造を持ち、文字通り訳すと「石の細工を生業とする人」となる。

この昔話は筆者の故郷である龍茗だけではなく、龍茗と同じくチワン語南部方言の左江方言の一つである龍州方言が話される龍州にも伝わっているようだ。それは李方桂 (1940) 『龍州土語』 (国立中央研究院歴史語言研究所単刊甲種16、商務印書館、149-155頁)に収められており、物語の名前は龍州方言で [po˩ tɕəːŋ˩ hin˧](筆者訳:石工、李方桂 (1940)による英訳は"The Mason")である。物語に出てくる言葉にはいくつか方言差があるものの、物語の粗筋はほぼ同じだ。龍茗版と龍州版のそれぞれの変身の仕方をまとめてみると以下のようになった。

| 元の姿 | 変身1 | 変身2 | 変身3 | 変身4 | 変身5 | 変身6 | 変身7 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 龍茗 | 石工 | 金持ち | 役人 | 太陽 | 雲 | 風 | 石 | 狛犬 |

| 龍州 | 貪欲な石工 | 金持ち | 軍人 | 太陽 | 雲 | 風 | 石 | まともな石工 |

これからわかるように、龍茗版と龍州版の一番の違いは物語の最初と最後にある。李方桂 (1940)によると、龍州版では「これはある貪欲な石工についての物語です(李方桂 (1940)による英訳は"This story tells about a mason who was greedy. ")」という表現で始まる。しかし筆者が祖父から聞いた物語には石工についてそのような属性はなかった。また、龍州版では最後に再び石工に戻り、貪欲な性格もなくなったということで結ばれる。一方、龍茗版では石工はもとの姿にもどれず狛犬のまま物語を終える。

祖父からはいくつもの変身譚を聞いたが、その多くは動物が人間になる話だった。その点、人間が太陽や岩に変身するこの物語は珍しく今でも覚えている。

この物語をあまり覚えていない筆者の弟に久しぶりに聞かせてあげたところ、懐かしそうにしつつも「この石工は最初から愚かだったよ。金持ちになったところでやめときゃよかったのに」と正直な感想を言ってくれた。同じくあまり覚えていなかった祖母にも聞かせてあげると思い出したようで、「そうそう。石工は最後王宮の門の狛犬になったんだったねえ」と懐かしそうにした。さらに、祖母は「胡麻は篩から落ちるが、胡麻殻は篩に残る1だね。石工はしょせん石工で学が無かったんだろう。大事なことも知らないんだ。太陽とか雲とか風とかこんなのは求めるだけ無駄で、なってもしょうがないよ。それと「人の糞こそが香る」2 なんて思ったら失敗だね」とも言ってくれた。石工についてはいろいろとらえ方があるだろう。チワンの子供たちはどう思うだろうか。

2020.10.10

第12回 赤い魚

むかしむかし、あるところにおじいさんと三人の息子がおった。おじいさんは畑で仕事をするかたわら、竹で籠を編みそれを売ってつつましく暮らしておったそうな。

そんなある日、おじいさんは病で伏せてしまった。おじいさんは自分の死期が近いことを悟り、三人の息子を床のそばに呼び寄せた。

「おまえたち、ここに三文の銭がある。そうじゃ、おまえたちに一文ずつやるとする。これを元手に何か仕事を始めるんじゃ。今日まではわしがおまえたちを世話してきたが、明日からは自分で自分を世話するんじゃぞ」と息も絶え絶えにおじいさんは息子たちにこう言い残した。おじいさんが息を引き取ったのは、それから間もなくだったそうな。

息子たちはおじいさんを手厚く弔ったあと、銘銘に家を後にして仕事を探しに行った。三人の息子たちはみな違う道を進んでいった。

一番目の息子はぐうたらの怠け者。仕事も探さず毎日ぶらぶらほっつき歩いていた。彼はおじいさんからもらったお金を幾日も経たないうちに全部使いきってしまった。無一文の長男は物乞いになるしかなく、あちこちで人に物乞いをやっていた。

二番目の息子は、まじめで勤勉な働き者。彼は最初に市場へ出かけた。おじいさんのお金で野菜の種を買って、家の畑にそれをまき育てることにした。野菜は順調に大きく育ち、次男はそれを市場で売って生計を立てることにした。

末の息子は三人の中で一番賢かった。彼はこのお金で何ができるのかうんうん考えた。そんなある日、川のそばを歩いていた三男は、漁師たちが魚釣りをしているのを見かけた。しげしげと観察していた三男は魚釣りに興味を持ち始め、毎日川へ行き漁師の仕事をじっと見つめていた。とうとう魚釣りの方法を会得した三男は、おじいさんのお金で釣り道具を買って、魚釣りを始めた。誰もいない川淵に行き、釣り糸を垂らした。

予想通り、淵からはたくさんの大きな魚が釣れた。これを市場に売ることで、生活が豊かになっていき、さらに新しい釣り具も買えた。もっと手際よく魚を釣るために、三男は釣り竿を使うのをやめて、網で魚を獲ることにした。網を投げると、大きい魚だけでなく、食べるにも値しないような小さな魚も一緒にとれた。心が優しい三男はそのような小さい魚はちゃんと淵に返してあげるように努めた。

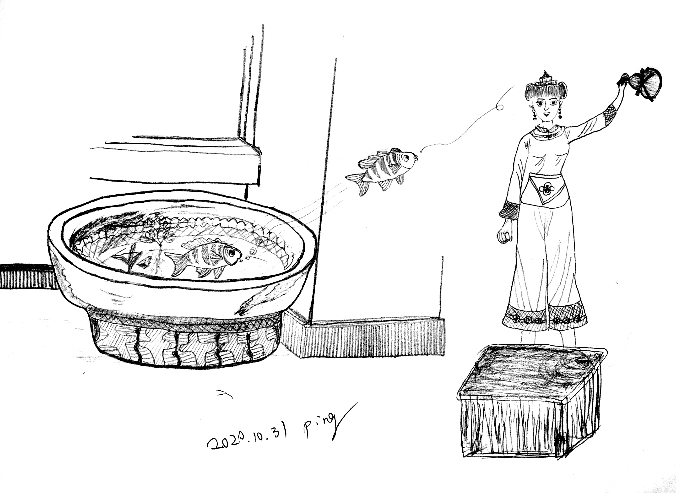

いつものように網を投げていた三男は、網の中の大小さまざまな魚の中に、一尾の真っ赤なきらめく鱗の魚がいるのを見つけた。一見鯉のようだが、鯉ではない。これまで見たこともない魚だ。思わず「なんて美しい魚なんだ。まるで魚の中のお姫様のようだ」とうっとりした。普段であれば小さい魚は淵に戻すのだが、三男はすっかり気に入ったこの魚を家の甕(かめ)で飼うことに決めた。毎日ミミズを与えた。また、甕の中で心地よく過ごせるように藻を植えた。三男の手厚い世話で、その赤い魚はどんどん大きくなり、どんどんきれいになった。

ある日、三男は漁に出かけた。疲れて漁から家に戻ったとき、食卓に温かい晩ごはんが用意されていた。てっきり隣の叔母さんが作ってくれたんだと思い、明くる朝、叔母さんにお礼を兼ねて昨日とった魚を持って行った。そんな三男に叔母さんは「あらあら、こんな立派な魚をどうもありがとうね。でもねえ、あたしは昨日あんたの家にはいってないよ。ましてやご飯なんて作ってないよ」と驚いた。三男は「きっと叔母さんは自分がやったとは口にしない人なんだ。なんて優しいんだろう」と思い込み、また漁に出かけていった。その日も疲れて家に帰った三男だったが、なんとまたすでに出来立ての晩ごはんが用意されていた。またまた隣の叔母さんの厚意だと思った三男は、次の日も叔母さんにお礼を言った。そして漁に出かけた。この日もまた帰宅するととびきり美味しいご飯が食卓に用意されていた。なんて叔母さんは親切なんだと、翌朝またお礼を言いに行くことにした。そんなとき、叔母さんが向こうから三男の家にやってきた。

「ちょっとあんた、聞いておくれよ。昨日の夕方、あんたがまだ帰ってくる前だよ。あんたの家で若い女の人がご飯作っているのを見てしまったんだよ。壁の隙間からこの目で見たんだから間違いないよ。ひょっとすると、お前さん、ほんとはお嫁さんがいるんじゃないのかい」と叔母さんは言った。

突然そう言われた三男は慌てて「ええっ、とんでもねえよ、叔母さん。俺に嫁なんていねえよ。いたら叔母さんに言わねえはずねえだろ。なに言ってるんだい」と言った。

「そうかい、ほんとかねえ。ともかくあたしゃ見たんだよ。信じてくれないなら、夕方あの壁の隙間から中を覗いてご覧よ。あんな美しい人あたしゃ見たことないよ」と叔母さんは言った。

半信半疑で叔母さんの言うことを確認するため、その日三男は漁に行ったふりをして、家の近くにいた。夕方、家のほうを見てみると中に人影を見つけた。そんなまさかと、そろりそろり壁の隙間から覗いてみた。なんと、叔母さんの言うように若い美しい女の人が後ろを向いて台所に立っていたのだ。思わず三男は家の外から「おっ、おおい!そこのお嬢さん!あなたは一体誰なんだい」と呼び掛けた。その途端、女の姿はすっと消えた。

謎の女の正体を突き止めたい三男は、次の朝、漁に出かけたあといつもより早く帰宅した。そろりと扉を開け、家の中に入った。そこには例の女が立っていた。今まで見たことのない絶世の美女だった。突然帰ってきた三男に女も慌ててびっくりした。いつもなら見られる前に姿を変えるはずだったが、急なことに変身する暇もなかった。どうしようもなくなった女は三男に本当のことを告げることにした。なんと、女曰く、自分の正体は赤い魚であるというのだ(イラスト2)。

女はこう続けて言った。「あなたは捕まえた私を他の魚と一緒に売りもしなければ、捌いて殺そうともしなかった。そんな素晴らしいあなたに恩返しがしたかったのです。そこで人の姿に変身し、あなたが帰ってくる間にご飯を作って差し上げていたのです。私の正体を知ってしまって驚きでしょうが、どうかこれからもあなたのおそばに置いていただけないでしょうか」こうして、女は三男の嫁となり、一緒に暮らすことにした。

三男はそれからも毎日漁へ出かけたが、だんだんと獲れる魚の量が減り、値段も上がらず、収入がどんどん減ってきた。そのせいで暮らしは貧しくなり、お金に困った。一日中ぽつねんと部屋にいることも増えた。

女は「お金のことなら心配することはないわよ、あなた。私に任せて、いい方法があるの」と言った。

三男は「それはどんな方法なんだい、聞かせてくれよ」と聞いた。

女は自分がいた甕の中から、ひょいっと瓢箪(ひょうたん)を取り出した。彼女は瓢箪に向かって「瓢箪よ、お金をだしておくれ」と言った。そうすると、目の前に机いっぱいのお金が積みあがった。いきなりのことに驚いた三男だったが、「うちは貧乏だからもうすこしお金があると助かるんだがねえ」とつぶやいた。女は「ええ、もちろんよ。大丈夫」と言い、瓢箪に「もっともっとお金を出してちょうだい」とお願いした。すると、部屋にいきなりお金が詰まった箱が現れた。ますます驚いた三男は自分も瓢箪に向かって「ご飯と料理、それとお酒もお願いします」と言ってみた。果たして、豪華な料理とお酒が食卓に現れた。三男夫婦はこのなんでも叶う瓢箪から出てきたお金で立派な家を建て、必要なものは全部そろえた。

貧しかった三男が急に羽振りがよくなったことが噂になり、村の誰かによって役人に通報された。しばらくして、役人とその家来が三男の家にやってきた。

役人は三男に向かって「おい、村人から聞かせてもらったぞ。お前のところに何でも出せる瓢箪があるんだってなあ。正直に言うんだ、それはどこから盗んできたんだ。白状しないと、逮捕されることになるぞ」と脅迫した。

三男は、仕方なくことの経緯を役人に話した。役人は「それでは立派なごちそうを出してみろ」と命じた。三男は瓢箪にお願いし、目の前に途端に豪華な料理が現れた。それらを平らげ満腹になった役人たちはようやく三男の家から帰っていったが、次の日から三男は役人の官邸に呼び出されることとなった。役人は三男に、ある日は一群れの水牛、またある日は山羊を出すよう注文した。役人の言う通りに三男は瓢箪から次から次に注文されたものを出した。

そんなある日、欲深い役人がその瓢箪そのものと三男の嫁が欲しいと三男に迫った。恐れおののいた三男は瓢箪に向かって「すぐにこの屋敷から出して今すぐ家に戻してくれ」と願いこみ、やっと逃げ出した。

家に戻った三男は泣き始めた。彼は女に「いいかい、君はこの瓢箪をもっていますぐ逃げるんだ。あの強欲な役人は瓢箪と君を手に入れたいと思っている。俺はどうなってもいい。君はどうか遠くまで逃げてくれ」とお願いした。

必死な形相の三男を尻目に、女はのんきそうにこう言った。「大丈夫よ。あなたはどこかにしばらく身を隠しておきなさい。私は一人この家に待っています。この瓢箪が守ってくれるので、全く心配することなんてないの。見てなさい」女は瓢箪に三男を隠すようお願いした。あっという間に、三男の体は村の裏山の洞窟に移動し、そこに身を隠すことにした。

しばらくすると、役人が大勢の家来を率いて三男の家にどかどかとやってきた。役人が部屋の中に上がり込むと、玄関の扉が勝手に閉まった。役人たちは目当ての女や瓢箪に気をとられ、家の床に油がまかれていることに気付かなかった。役人は奥の部屋までやってきて、そこに女がいるのを見つけた。目当てのものが見つかったことに安心したのか、たばこを吸おうと家来に火をつけさせた。その瞬間、部屋の中に炎がわっと舞い上がりあたりは火の海になった。

女は魚に姿を変え、瓢箪と一緒に甕の水の中に入った。役人と家来たちは逃げる時間もなく、皆炎にまかれて焼け死んでしまった。

あたりが静かになったあと三男は無事山から戻り、魚もまた女の姿になった。

三男と女はずっと幸せに暮らしましたとさ。

今回は連載12回目である。祖父によって語られたチワン族の昔話の中で、魚が登場する物語はこれだけだと覚えている。祖父によれば、この物語の題名は「tuː1 pjaː1 ɗeːŋ2 」(トゥービャーデン、赤い魚)だという。龍茗方言では、[tuː1]((トゥー)はあらゆる動物や微生物を数える時に用いる類別詞、[pjaː1](ビャー)は「魚」、[ɗeːŋ2](デン)は「赤、赤い」という意味である。

「赤い魚」は日本の各地に広く分布し、よく知られた昔話である「魚の女房」(参考文献1、2、3を参照)の粗筋に似ている。日本におけるこの種の昔話にはいくつかバリエーションがあるようだが、筆者が知っているものの概ねの粗筋は大体以下のようである。

むかしむかし、一人の若者が海できれいな魚を釣り上げた。あまりにきれいな魚なので、煮て食べるわけにはいかない。家で飼うほうがよいと、甕の中に入れて飼っていた。魚はきれいな女になり、男と夫婦になった。ある日、男は女のほんとうの姿を見てしまい、女は魚に戻り、男と離別しなければならない結末を迎える。

チワン族の「赤い魚」は李方桂 (1940:39-51)に収録された龍州方言のテキスト「魚仙」(龍州方言で[tu˧ pia˧]、英訳は"The Fish")や賈芝、孫剣氷編(1958:397-404)に収録された龍津県の昔話の漢語のテキスト「老三話土司」(三郎と土官の話)と酷似している。例えば、龍州方言の場合はこうだ。ある老人の三番目の息子が川で赤い魚を釣り上げた。あまりにきれいな魚なので、売らずに家の甕で飼っていた。やがて魚はきれいな女になり、男と夫婦になった。貧しい男の家計を助けるため、赤い魚は竜宮に戻って、何でも出せる瓢箪を持って来た。生活が裕福になってきた男が友人を家に招いて、瓢箪が出した豪華な料理でもてなした。その後、地元の官人がそれを知って、瓢箪を奪おうとしたが、赤い魚が仕掛けた油を食う「化け物」に燃やされたという。龍津方言の場合はこうだ。ある老人の三番目の息子が川で大きな魚を釣り上げた。その魚をさばいたとき、その魚の中から小さな金色の鯉が出てきた。金色の鯉は死にそうだったが、とても可愛く、三男はそれを銅のバケツに入れて育てることにした。金色の鯉は龍王の王子であった。彼はある青年に変身して竜宮へ三男を遊びに誘った。そこで、竜王から白い鶏をもらって帰宅した。この白い鶏は竜王の娘、王子の妹が変身したものだった。白い鶏はその後きれいな女に変身して三男と夫婦になった。女は不思議な力を持つだけではなく、望むものなら、なんでも出してくれる瓢箪を持っていた。女や瓢箪を自分のものにしたい地元の官人が三男に色々注文したが、結局女が作った怪物に燃やされて死んだ。こうしてみれば、「赤い魚」の粗筋には多少の地域差があるものの、龍茗鎮以外のチワン地域においても広く伝えられていたことが窺える。

祖父は夏になるとよくこの話をしていたと祖母は言った。祖母は「あの人の「赤い魚」の話を聞きながら、とびきり美味しい魚料理を食べるのが家族団らんの幸せな時間だった」と祖父が生きた頃の追憶にふけっている。筆者も「赤い魚」で子供の頃を思い出す。幼い頃、夏になると、チワン族が住む山奥でも多くの雨が降った。そうすると普段は川や谷川、淵にいる魚が水とともに水田の中に入ったりすることがあった。村の男は川で魚を獲ったが、そういうときは女子供も自分の家の水田の中で魚を捕まえた。赤い魚というのはなかなかいないもので、筆者と弟は赤い魚を必死で見つけようとそこら中の小川や水田を探し回った。今でも忘れられない懐かしい記憶である。

2020.12.12

第13回 石の上のガジュマル

昔々、草木は大地のあちこちにはびこり、良い場所に根を下ろそうとお互いに争っていた。栄養がある場所を見つけるとみんな一目散に向かう。大きいものが小さいものを、古いものが新しいものを、常に押さえつけ、騒ぎは絶えない。そうして、あるところには草木が太陽の光を遮るほどびっしり生い茂り、別のところには雑草の一つも生えず、ほこり舞う荒れ地となってしまった。

そんなある日、天の神が天界から大地を見下ろした。身勝手な草木のせいで緑色と茶色が入り混じった少しも美しくない大地を目にした神は大いに立腹し、草木を司る神を地上に遣わすことにした。任せられた草木の神は、それぞれが根を下ろすべき場所を割り当て、落ち着いた大地にすることに決めた。

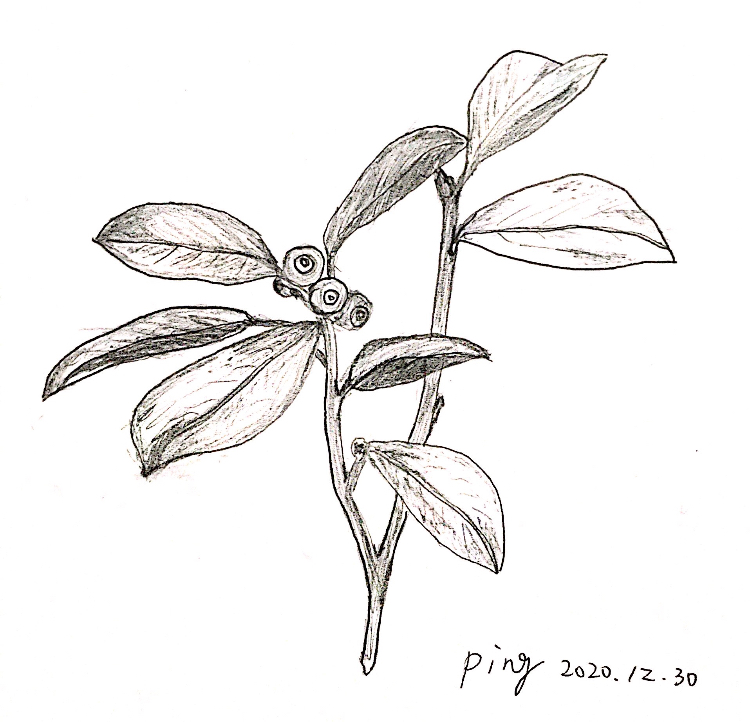

地上に降りた草木の神は、大地のあらゆる植物たちを集めて話し合いを開いた。話し合いの場所にまずやってきたのは、稲、トウモロコシ、麦、大豆、さとうきび、そしていろんな野菜たちだった。遅れて樹木たちもやってきたが、ガジュマル(イラスト1)だけは姿を見せない。

草木の神は言った。

「今日やってきたのは天の神に命じられたからだ。これからはお前たちが根を下ろすべき場所を私が決める。良いところばかりに集まることはやめてもらおう。私の呼び掛けに早くきたものには平らな場所を与えよう。遅れてきたやつらは山だ。ここに来なかったやつには場所を与えない」

草木の神の言うように皆は与えられた場所に根を下ろし、争いは無くなった。ガジュマルはとうとう現れず、自分の場所をもらえなかった。ガジュマルは他の草木に追いやられ、居場所を失くした。これに慌てたガジュマルは草木の神の下へ行き、自分にもどうか場所を授けてくれるよう願った。

遅れてやってきたガジュマルを見た草木の神は憤然とこう言い放った。

「ガジュマルよ、今更遅い。もう土地は皆に分け与えた。お前にやれるような場所はもう無い。そうだな、石の上なら空いておるぞ。石の上に根を張ることは許してやろう」

そうして天界へ帰っていった。

どうしようもないガジュマルは石の上に根を下ろした。ガジュマルが石や岩壁のすきまにしか生えないのはそのためだそうな。

ガジュマルをかわいそうに思う人は、平らな場所に植え替えてみるが、神から授かった場所ではないのでなかなか成長しないようだ。ガジュマルは、他の草木の縄張りを侵してしまうことにためらいがあるらしい。

また、ガジュマルのそんな癖を知る人は、ガジュマルを平らなところに植えるときに、根っこの下に大きな石を埋める。下ろした根が石にぶつかると自分の場所だとガジュマルが思い込み、安心して大きく育つという(イラスト2)。

今回は連載13回目にあたり、「石の上のガジュマル」を取り上げる。筆者の祖父が語ったこの物語の題名は[koː1 maj5 ðaj2 naŋ4 tiŋ2 tʰin1](ゴーマイライ・ナン・デインティン)である。直訳は、「ガジュマルが石の上に座る」、もしくは「石の上に座ったガジュマル」となる。[koː1 maj5 ðaj2](ゴーマイライ)は龍茗方言で「ガジュマル」を指す。[koː1](ゴー)は植物を数える類別詞、[maj5](マイ)が「木」、[ðaj2](ライ)が「ガジュマル」をそれぞれ意味する。また、[naŋ4](ナン)は「座る」、[tiŋ2 tʰin1](デインティン、[tiŋ2]「上」+[tʰin1]「石」]は「石の上」という意味である。

天等県民間文学“三套集成”辦公室編(1986:93-94)『天等民間故事』第一集に、中国語による「石の上のガジュマル」の記録があり、それによると天等県の各地にこの話が伝わっていたようだ。なお、タイトルは「生長在石頭上的榕樹」(石の上に生えたガジュマル)となっている。本稿の話とほぼ同じであるが、二つほど相違も見られる。まず、筆者の知る物語では天の神が「草木を司る神」を地上に遣わしたが、『天等民間故事』では神農氏、すなわち古代中国において民に医療と農耕の技術を授けた神が登場する。次に、本稿の物語では結末で古老の話が挟まれるのに対し、『天等民間故事』ではそれは含まれていない。他のチワン族地域でどのように語られているのかは未確認である。

この物語の主役ガジュマルは、日本においても鹿児島南部や沖縄県などに自生する。日本のガジュマルと言えば、キジムナーであろう。キジムナーは、沖縄周辺で伝えられている、ガジュマルの木に住む妖怪で、水木しげるのイラストでも有名である。「キジムナーの仕返し」(参考文献2)という話がある。漁でキジムナーが手伝うといつも大漁になる。キジムナーがある男を手伝っていた。しかしキジムナーは男を毎夜漁に誘うため、その男の妻は迷惑していた。キジムナーと夫を離れさせようと思った妻は、キジムナーが住んでいる庭のガジュマルの根に火を付けた。そうすると住処を失くしたキジムナーは姿を消し、男の前に現れなくなった。数年後、その男が隣村の人間にキジムナーを追い出したことを得意げに話すと、それを耳にしたキジムナーが男の家を焼き払ったという。

キジムナーは、ガジュマルを住処として、人間に富や幸福をもたらす存在である。一方で、人間がひとたび裏切ったり、ひどい仕打ちしたりすると、おそろしい仕返しをする。キジムナーは生成と破壊の力を持つ妖怪だと言える。また、ガジュマルを住処とするところから、キジムナーはガジュマルの精とも言われる。ガジュマルに何かひどいことをすると、キムジナーから罰が与えられる。

本稿の物語の主役ガジュマルもまた、安易に場所を移したり、伐採したりすることはできない。ガジュマルに間違った処置を施すと、何らかの形で罰を受ける。ガジュマルは畏怖と崇拝の感情を同時にチワン族の人々に起こさせる両義的なものである。この点において、沖縄のキジムナーと本稿のガジュマルは共通しているように思う。

筆者の村の入口には[ɕiːn2 koŋ1](チーンコン、天地の神を祀る建物)がある。その裏手に大きなガジュマルの木が生えている。一本のガジュマルだが、あたかも小さな森のようで、村の人々に御神木として祀られている。

2021.2.10

(こう・かいへい/一橋大学大学院言語社会研究科 博士研究員)