- 第13回

- 第14回

- 第15回

- 第16回

- 第17回

- 第18回

- | 第1-6回 | 第7-12回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次

第13回 Tätigkeiten(日々の実践)

◆斉木笑里『ファウストを読む』特殊講義補遺より(2)◆

……すれからした現代の私たちにとって彼らのドラマがどう見えるかはともかく、禁断

の恋の懊悩そのものがドラマ『ファウスト』の主眼でなかったことは確かです。恋に悩

むファウストを「気晴らし」と称して「ヴァルプルギスの夜」1の祭りへ連れ出すメフィ

ストですが、このシーン自体については第二部の「古典的ヴァルプルギスの夜」なるシ

ーンでまた改めて考えるとして、現時点で少なくとも言えることは、このシーンが挟ま

ることによってメロドラマの肝心な部分がバッサリいかれてしまっているということで

す。仮にこの夜祭のシーンがなく、ファウスト・メフィストがずっと「地上」でマルガ

レーテに関わり続けていたら、産むの産まないの、結婚するのしないの、二人でどこか

遠くへ行こうの、だめもう死んだほうがましの云々というメロメロドラマが延々と続く

ことになる、それを力ワザで回避するためのワームホールがヴァルプルギスだという考

え方もできるでしょう。『ファウスト』には「悲劇」という肩タイトルがついているの

ですが、それは「恋愛悲劇」という意味では別にないらしい。ではいったい何がどう「

悲劇」なのでしょうか。

✤「行為」のドラマとしてのグレートヒェン悲劇2

ファウストが「ちっとも成長しない」という意見がありましたが、まあファウストの「

成長」に関しては第二部に期待する3として、少なくとも第一部の後半でいわゆる劇的ダ

イナミズムを担っているのはもっぱらマルガレーテです。悲劇のヒーロー(英雄)とい

うもの4が、シェリングか誰かが言ったように、「自由意志と行動の力をもって、抗いが

たい運命と戦ってついに必然的に負ける人間」を指すとすれば、第一部後半の「英雄」

は疑いもなくマルガレーテであってファウストではないでしょう。彼女はファウストと

違って、古い中世的な宗教道徳の「小世界」に住んでそこで護られていたのが、ファウ

ストと出会って「罪」に墜ちる。最後にファウストが救けにきてくれるのに、彼女は逃

げずに処刑されることを自らの意志で選びます。それを「運命に抗った」と称すること

には違和感を覚える向きもあるかもしれませんが――現代のドラマなら普通は、処刑さ

れる「運命」に抗ってどこまでも自らの生を切り開くために逃避行へおもむく、という

のが「運命に抗う」定型でしょうから――しかしマルガレーテの場合は逆で、ファウス

トと共に脱出すれば幸福が待っているかもしれないのに、その幸福を自ら拒絶する、そ

こに彼女の「行為」があるわけです。まだ若返る前の書斎のシーンでファウストが有名

な聖句「はじめに言葉ありき」を様々に訳し換えてみた後、「はじめに行為ありき」と

訳してようやく満足したのを覚えているでしょう。「言葉(ロゴス)」をなぜ「行為」

と訳し変えることが可能なのか、そう訳し変えることで何がどどうなるのかについては

また改めて述べますが5、ともかくもあの場面でファウストは、はじめに行為がある、行

為こそが最も根源的なものである、というような認識をかりそめに得ながら、その後メ

フィストに振り回されっぱなし、マルガレーテもまたファウストに振り回されっぱなし

です。唯一この最後の「拒絶」だけはマルガレーテ自身の意志によるきっぱりした「行

為」以外の何物でもないといえるかもしれず、『ハムレット』のオフィーリアとの最も

大きな違い6もおそらくそこにあります。オフィーリアはハムレットに拒絶されて悲しみ

のあまり水に溺れて死んでしまいますが、『ファウスト』では、きっぱりした拒絶を選

択するのはファウストではなくマルガレーテのほうなのです。むろん、彼女のセリフ自

体はたいそう惑乱していて、これまたオフィーリアのように半ば気が狂ってしまってい

るように見えるし、彼女の内なるキリスト教的な信仰道徳があまりにも強く彼女を因習

的に縛っているがゆえに脱出する勇気を持ちえなかったにすぎない、という解釈も可能

でしょうが、どちらの解釈をとるかによって、劇全体の捉え方が大きく異なってきます。

マルガレーテがファウスト・メフィストとの逃避行を拒絶したということは、単に自分

の懐かしい「小世界」の倫理道徳への服従を後ろ向きに選んだということではないでし

ょう。ファウストを熱愛しながら当初からメフィストのことは恐れていたマルガレーテ

ですが、メフィストはただの悪魔ではなく、イノベーションされた近代の悪魔7であり、

そのメフィストに導かれてファウストは、古いキリスト教的な善悪の規範を越えて「行

為」しようとしている。そのファウストとの同行を拒否するということは、つまり近代

へのイノベーションを拒否するということである。マルガレーテは、中世からの脱却、

人間の、近代人(とは何かというのはまた別として)への脱皮という運命に抗って必然

的に敗北することを選んだことになる――だって『ファウスト』が出たのはすでに19世

紀、時代はとっくに近代へ移行してしまっていて、その移行はすでに決定され履行され

た運命に他ならないわけですからね。ただし、近代的な行為人というものがあるとして

、そのありかたをファウストが体現しているのかといえば、そうとは限らない。ファウ

スト自身、勤勉な合理主義者メフィストに振り回されながらもなおどこまでも抗い続け

るようなところがあるからです。その抵抗がどういう方向性を持つのか、それがやがて

今度はファウスト自身のどういう「行為」へつながって「悲劇」を構成するのか、それ

は第二部のお楽しみです。

この「行為 Tat(タート)」を、このように「きっぱりした選択に基づく行為」という

ふうに読み替えるのが正しい解釈かどうかは、これまた本当は異論のあるところでしょ

うが。行為、と訳せる単語は他にもいくつかありますが、同じ語根の語としてはTätigk

eit(テーティヒカイト)、これも行為とか行動とか訳されることがありますが、むし

ろ日々の活動・活動性というニュアンスの言葉です。私の知り合いの詩人が常々、Lieb

e ist Tätigkeiten(愛とは日々の実践である)と言っていたのを思い出しますが、こ

うやって複数形にすると「活動性」のイメージが具体的になって、こまごました面倒を

厭わずくるくる働く感じがしますよね。マルガレーテはファウストから眠り薬を渡され

、母親に飲ませるように言われたときにこう言います――「あなたのためにもう随分い

ろんなことをしてしまったわ、今はもう、してさしあげることが何も残っていないくら

い」(p.250)。そして眠り薬と思って母親に飲ませた薬が実は毒薬で、母は死に、自

分は妊娠。彼女は罪悪感にさいなまれますが、「けれども、やっぱり――ああ神さま!

わたしを罪へと追いやったものは、みんなとても素敵でした! とても嬉しいことで

した!」(p.255)という、これがマルガレーテのいちばん「とても素敵」なセリフか

もしれません。彼女のファウストへの愛Liebeは「いろんなことをしてあげる」という

Tätigkeitenの形をとっていて、その日々の実践が彼女を「罪へと追いやった」のです

が、それを「とても嬉しいことだった」として受け入れた時点で、彼女のTätigkeiten

はまるごとひとつのTatとして肯定されたとも考えられますし、逆に、みずからのTätig

keitenを最終的に擲つことで彼女はTatの人になったのだとも。しかしそんなあたりを

議論しても、単なる抽象的な概念操作にしかならないでしょう。日々の生活においては

Tätigkeitというもの自体、小さなTatの積み重ねに他ならないのですものね。

斉木のファウスト講義を最後に沢渡たちは本格的な夏休みに突入した。といっても授業がないだけで、論文から解放されるわけではないし、最近は制度改革で夏休みがどんどん短くなっているから、ぐずぐずしているとすぐ新学期が来てしまう。合宿準備で忙しくなる前に少しでも「マッピング」を進めておくべく、一同は例によって「セフィロス」に顔を揃えていた。

「これでだいたい街中の文教ポイントは網羅したと思うんですけど」沢渡が言った。「〇〇教室って銘打って看板が出てるものだけでも200以上ありましたよ、ちーっちゃい街なのに、よくこんなにあるもんですねえ」

「くにまち市は、市としては全国で3番目に小さいんですよ」原口がにこにこして解説をする。「人口6万人くらいですから、約300人に対してひとつ、何かの「教室」があることになりますね」

「しかもギャラリーとか音楽カフェとかが臨時のも含めて100前後あって、そのうえ公民館講座や市民サークルが300くらいあるから、単純計算で100人にひとつは学びポイントが用意されてることになりますねー」須崎に触発されてタブレットを購入した人吉は、エクセル表をスワイプしながら、「ギャラリーと〇〇教室を兼ねてたりするのも多いから、実際はもう少し減ると思うけど」

「分類のメソッドは結局6つになったんですね」高藤のアルトの声が手元のメモを読み上げた。「メインの分類が3つ――一般的な学術分類、図書館分類、17世紀の百科全書的分類。で、これらメインの分類に掛け合わせるサブの分類が、高校の科目分類、カフェとかの場所の分類、目的の分類。一個々々のポイントにこの分類ぜんぶ当てはめるの、けっこう大変そう」

「場所の分類で多少迷うのはギャラリーカフェくらいだけど、目的の分類は実際やろうとすると難しいですよね」と沢渡、「「技能を身につける」のと「知識を得る」のと「教養を身につける」のとどう違うのか。一箸の開講科目はほぼ全部、ふたつかみっつは兼ねちゃうし、市中講座だってそうですよね」

「区分を厳密に考えはじめたらきりがないでしょうけど、市民側からすれば、そういうざっくりした分類が何よりもいい手がかりになるんですよ」原口はまだ三十代だけれども公民館スタッフとしては古株である。生涯教育に関する手腕と実績を買われて、来年度から文科省8へ出向が決まっているよしで、それもあってなるべく今年度中にこのマッピング企画を軌道に乗せたい一同なのであった。「公民館講座の区分でも、「環境」とか「子育て」とか「人権」とか、大学的見地からすればたぶんものすごいざっくり分類なんですけど、そのくらいのザックリさでないと、むしろ暮らしの中で役に立たない」

「とりあえず入り口として分かれていれば入りやすいってことですかねー。ツイちゃんはどう思う?」人吉は、先日の追悼会で仲良くなった根来ゼミの留学生、張梓雨(チャン・ヅーユー)を連れてきていた。ヅーユーはむしろツーイーと聞こえるので「ツイちゃん」なる呼称がこのところ定着したそうだが、台湾からの短期の交換留学生で、まだ学部2年生の小柄な女性、鮮やかな原色を塗り分けたような、それでいて涼しげなワンピース姿で人吉の隣にちょこんと座って、補足説明を受けながら目をきらめかせる。何か発言したくてうずうずしている様子だったが、

「はい、ざっくりした分類、いいと思います」話をふられて溌剌と答えた。「私は日本語学科の学生ですから、日本の大学、来てみたいと思いました、でも、将来、何を勉強する、まだちゃんと決めっていないんですから、この――この」と企画メモをめくりながら、「この「世界の文学・芸術を知る」の分類とてもいいです。私ここから入りたいんですね。「歴史を知る」、これもいいですね」

「あーなるほど、確かに」沢渡が応じる。「留学生でなくても学部の1、2年生とかには、いきなり学術分類みたいな硬い導入じゃないほうがいいのかも」

高藤「そういう意味では、この、高校の科目との関係がわかるようにするというのも、とてもいいですよね」

原口「そうそう。高大接続の観点がはっきりしていて面白いと思いますよ。ただ難しいところは、ざっくり分類とか高校の科目とかから大学の科目にヒットしたからといって、簡単に誰でもそこへ通えるわけじゃないってとこですよね。これから大学を決めようっていう受験生で、科目分類から入って一箸を受けたくなって、実際に受けて受かるような子は別ですけど、そういう人は何といっても例外というか、数少ない特殊例になっちゃいますからねえ、比率としては」

沢渡「前回の講座のときにも、そういう感想を聞かせてくださった参加者のかたがいたんです。市中の学びポイントを網羅して分類してくれるのはありがたいけど、大学の科目をそこに関連づける必要は別にないんじゃないかって何気なく言われて、けっこうショックだったなあ。ぼくらからすれば、その関連づけをしなかったら意味ないわけですから」

原口「ええ、ただ市民側のメリットという観点からすれば、遺憾ながらその人の言う通りでもあるんですよきっと。今のとこ一箸には、市民向けの夜学があるわけでさえないですしね。自分に縁のないものに関連づけてもらっても仕方ないというのが正直なところかもしれませんね」

「厳しいなあ。でも確かに、そうですね、ぼくらとしては、学問とか学術とか、学びとかっていう大きなフィールドを形成しているネットワークを、大学という閉じた場所に囚われない形でまるごと、動的に俯瞰してみたいというのが当初の目的なんですけど、その目的をそのまま学外のかたたちに共有してもらおうというのは、何か大きな間違いなのかもしれないですね……」

「間違いいうことはない思いますけえどもな」須崎が言い出した。「大学の科目をぬきにして、市民講座やら街の教室やら網羅するだけやったら、何も大学のみなはんにやってもらうことあらしまへんのやさかい。大けな目的あってなんぼの企画や思いますでそら」

「それはそうですね」原口も高藤もうなずく。

「けど、さき人吉はんが言わはった、入り口いうのんが工夫のしどころだすな。いきなり上から俯瞰せえいうたかてそら無理や。この企画はなにも、一箸ちう大学がこないすばらしいたら、大学で学ぶんはこないおもろいたら宣伝しよいうんと違いますやろ。そらすばらしいんやろ思いますで、ここにおらはるみなはん見とったら、一箸で勉強したらどないおもろいやろ、素敵やなあ思いますけえどもな、こない言うたら何やけど、それ自慢するんが目的と違いますやろ。大学よう行かん人らに、ええなあ羨ましいなあ思わしたったかて、どないもならしまへんよってにな」

滔々たる浪花弁を人吉に通訳してもらっていた梓雨が「あの」と口を出した。「あのう、羨ましいのは、いいことだと思います。私も、一箸いいなあと思ったんですから、ここへ来ることできました。短い留学なんですから、お試し? お試し留学で、卒業しないんです。とれる科目と、とれない科目ある。とれる科目のなかから、好きな科目をとって、将来のことを考えます。将来もっと勉強してちゃんと留学するかもしれないし、やっぱり台湾で勉強するかもしれないし、大学院に行くかもしれないし、大学やめて働くかもしれないし、いろんな可能性できるんですから。羨ましいな、いいな、と思う気持ち、最初に大事です、それなかったら、可能性できません」それからちょっと恥ずかしそうに、「それに大学の授業をこういうところでやるの、いいと思うんですから。とくべつな授業を作るのでなくて、ふつうの授業、大学の外でやったらいいですね」

沢渡「うーんどうだろう。市民大学みたいなの最近はあちこちにあるけど、それだと単に街の学びポイントが増えるだけで、あんまり本質的な解決にはならないんじゃないかな」

「大学の外の人が大学の外で授業するのと、大学の中の人が大学の外で授業するのと、違うんですから。えっと。大学の授業でない授業が外である、じゃなくて、大学の授業が外であるのがいい、楽しいんですね」

「ツイはんは日本へ来られてまだ半年にもならんいうてはりましたな」

「はい、4月からなんですから」

「えらいもんだすな。きれーに話しはりますな。そやけどほな、もうまたじっきにあっちゃ戻らはりますのんか」

「あー、台湾へ? はい、9月に帰ります。でもまた来たいんですから」

「……そないだっか」須崎はちょっと首をかしげて、「そういうときは、来たいです、でよろしおますな」

「……来たいです」

「それでよろし」にっこりして、「嬉しこっちゃ。いつでもおいなはれ。それにこの会も9月までにはあと1回くらいおますやろ」

「ありがとうございます。この会は、とても、興味があるんですから」

「ありますから」

「ありますから」

人吉と沢渡は顔を見合わせた。何々なんですから、という梓雨の(というより中国語圏からの留学生にわりあい共通する)言葉癖に前から気づいてはいたものの、どう指摘してやるべきか、そもそも指摘していいものかどうか逡巡していた自分たちが少なからず恥ずかしく、やや顔が赤らむ思いがする。須崎の年の功だけに帰せしめてよい話ではたぶんなく、要は、生涯学習とか、日常の「学び」とかいう言葉に徐々に馴染んできてはいても、それが本当に意味するところ――日々常に何か学んでいたいという欲求が、ある場所にたまたまいたりいなかったりすることによって切実に表面化する局面とでもいうべきものを、自分たちはやはり体感としては全然わかっていないのかもしれない。「直接ものを学ぶ機会は一生に一度しかない」という根来の言葉を思い出す。ふんだんすぎる学修機会に恵まれた大学院という楽園でぬくぬくと時間を無駄にしているとかそんなふうに卑下するわけでは決してないけれども、目の前を鼠が通りかかったらすかさず飛びかかる猫のような敏捷な瞬間実践力をいつしか失ってしまっていることは、われながら認めざるえをえない――

チリリンドアが鳴って、小笹が駆け込むように到着した。大汗をぬぐいながら端の椅子にどさりとかけて、「とりあえずアイスコーヒー!」と叫ぶように注文すると、もらったグラスの氷水を一息に飲み干す。

「すいません遅れちゃって。今やってる美術展の打ち合わせが予想外に長引いちゃって」

「美術展? また何か新しいこと始めたんですか」

「いやー新しいっていうか、図書館の企画なんだけどさ。東京近辺のいくつかの大学図書館が協力して、噛田の印刷図書館と一緒に貴重な古書の展覧会をやるんだよ。〈沈黙のにぎわい〉ってタイトルでさ、タイトルぼく考えたんだけど、どうかな?」

「あれですか、本は音を出さないけど、書かれてる文字は音声を内包するっていう話ですかひょっとして。でもサブタイトルは? 書物のなんとかとか、何か要るんでしょ」

「うーん今それ考え中、それで会議がのびたんだ、いい案が出なくてさー。今月中には企画書書かないと」

「合宿で研究発表してもらいたいと思ったんだけど、そんなに忙しいんじゃ、さすがに難しいかなあ」

「合宿? やるやる、枠空いてるんなら発表させて。企画書書く前に考えをまとめてみたいし、みんなの意見もききたいから」

「合宿、よろしおますな。夏休みまでお勉強だすか、えらいこっちゃ。どこぞ涼しいとこでも行かはりますのんか」

「え、涼しいかどうかは、自分らも行ったことがないんでわかんないんですけど、なんか奥玉のほうの知り合いのうちで――」安倍昭二郎から口止めされていたことを思い出して、慌ててさりげなく話を逸らす。「その合宿で久しぶりに田宮先生とじかに会えるので、こっちの件についてもいろいろ相談してきます」

「そいや田宮先生、秋からの学期でこの「マッピング」を授業にするって言ってましたよ」思い出したように小笹が言った。「学部1、2年生向けの小人数の演習で、これをテーマに企画討論させて、どういうアイディアが出るかやってみるんだって」

「えーそれ羨ましいですね」と梓雨、「この学期にやってくれたらよかったんですから。あ、よかったです。それ学校でやりますか、それか外でやりますか、ここみたいな、お店とか」

「え、それは訊いてないけど、先生のことだから頼めば外のどこかでやってくれるかも」

「Pterpeでやるのかもしんないよねー。そしたらツイちゃんも台湾から参加できるよ」

「それで、ついでに今年の開講科目の入力をその授業に来た学生たちにやってもらうとかって話でした」

「ほー、そらええ考えだすな。開講科目ぎょうさんありますやろ、分類やらキーワードやらエクセルに入れるんかて一仕事だっさかいにな」

「それありますよね。分類の掛け合わせも、内外をどう繋ぐかも難しい問題ですけど、そもそも人手の問題ですよねえ。公民館から割ける人手はないし」原口がいうと高藤も、「検索サイトがとりあえず作れたとして、ツイさんがまたいつかいらっしゃるときまで続けようと思うなら、毎年更新しなきゃならないでしょうし。店も教室も特に最近はすごく回転早いですから」原口「登録式にするとしても、それはそれで管理の人員が要るしなあ」人吉「そーですよねー、私たちも年がら年中写真撮って歩いてばかりはいられませんしねー」それに誰もがいつまでもクニマチにいられるわけじゃない、と沢渡は考える。2年、3年と息長く続けていくことを考えるなら、このメンバーだけでは無理というものだ。

「更新とか管理とか以前に、そもそもサイトは誰が作るの」小笹がたずねる。「コンに頼めるの? OKしてくれた?」

「んー、まあ、とりあえず初期モデルは作ってみてくれるって言ってましたけど、ずっとはたぶん無理で、ゆくゆくどうするかは――」

「そのコンさんがモデルを作ってくださるんなら、それを実際に見て動かしながら考えれば、繋ぎ方についても、先々のことについても、きっと何かまたいいアイディアが浮かんできますよ」高藤が穏やかに話を締めくくった。セフィロスの窓の外はゆるやかにたそがれてゆく。

そんなこんなで「くにまち文教マッピング」の専用ウェブサイトの試行モデルは暇をみてコンが作成してくれる次第となったのだったが、試行錯誤の仕様と共に皆が集めたデータがコンの手にわたり、秋も深まるころに田宮の学生たちが入力した開講科目エクセルデータも無事にわたって、最初のモデルが完成しかけたころに、開発室のコンのPCがひそやかに初めてハックされ、中を何度か覗かれていた。もっとも、そのことをコンが知ったのはもっとずっと後のことだったし、たいして実害もなかったのだけれども。

(つづく)

2020.4.10

- 第13回

- 第14回

- 第15回

- 第16回

- 第17回

- 第18回

- | 第1-6回 | 第7-12回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次

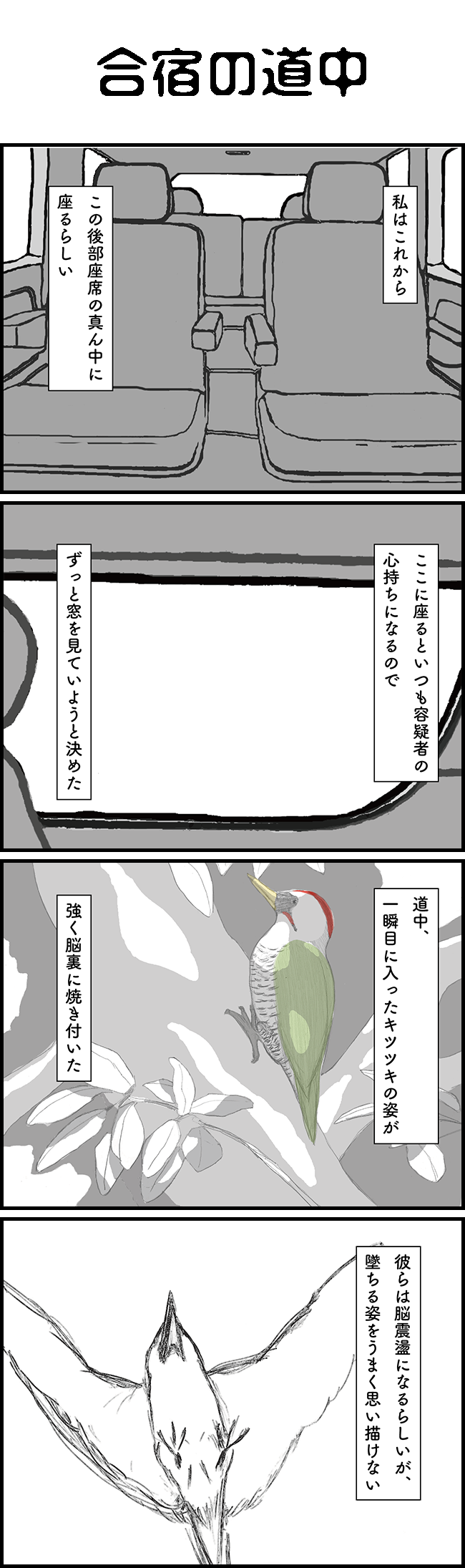

第14回 合宿第1日――犬の名前(2)

8月最後の金曜日は思いっきり晴れ渡った絶好のキャンプ日和だった。日は少しずつ短くなりかけていて、暦の上ではとっくに秋なのだが、そんな気配もなんのその、朝からむやみに暑かった。合宿荷物を抱えて9時半に匡坊駅に集合し、駅前の24時間スーパーで若干の買い出しを済ませた一同は、冷房をがんがん効かせた電車に駆け込むだけで一仕事終えたような気になったが、夏休みだから平日といえどもいつもと違って、手近な山へ向かうハイキング支度の子供連れで車内はけっこう混雑している。奥玉方面へは各駅停車しかないし、最初のうちは変哲もない郊外の風景がだらだら続くから、しばらくかなり退屈だ。ポールに寄りかかって大あくびをしているのは新米パパの小笹太一で、「ゆうべほとんど徹夜なんだよね実は」と言いながらさっそく持参の凍りオシボリを取り出して顔に当てる。「今日休みをとるために大車輪で仕事かたづけた上にさ。ゆうべは夜泣きがひどくてさー、それもずっと僕があやしてて。2日間まるまる解放してもらうんだからそのくらいしなきゃってね、あーあー、はやく着かないかなー」

「着いたらお昼たべてすぐ発表ですよータイチさん」と人吉。合宿では、ふだん忙しくてなかなかゼミに参加できない面々を中心に数名の研究発表が行われるのだが、小笹がそのトップバッターである。「うんわかってる、まかしといてよ。バッチリだ」「えーすごい、楽しみー」「もうバッチリ叱られた、田宮先生に……」「えー!」「初日行けないから原稿できたら送れっていうから、おととい送ったら、速攻でダメ出し返ってきてさ、ゆうべそれ泣きながら直してたんだよ、赤んぼあやしながらさー。発表終わったら即、寝るよ僕」「えー遊びましょうよーせっかく行くんだからー山にー」「ああ、きみたちは好きに遊びなさい。パパは寝るからね、邪魔しないで」「つまんないー。ねー遊びましょうねーコンさん、山で」「あの私、昨日、山から帰ってきたばっかりなんですけど」「虫捕りとか、植物の観察とかしましょうよー」「だから、子供らにまとわりつかれながらそういうことばっかりやって来たんですよ一週間くらい、紀州の山ん中で」「奥玉の山はまた違うかもしれませんよー」「紀州にいなくて奥玉にいるものって何ですか」「23年ゼミとか、37年ゼミとかー」「37年ゼミ合宿ですか、いただけませんね! 抜け殻しか残らない」「20センチくらいあるミミズとかー」「紀州のは40センチくらいある1んですよ、真っ青でね。青紫というか。見たいですか」「イトさんなら見たがるかもしれないですよー。干して粉にしてお好み焼に混ぜるとか言いそう」「都会っ子の喜びそうなことですね! 売ってますよ普通にミミズ粉2、その特別のはめっちゃ高いですけど。今度貰ってきてあげましょうかね――」

その糸魚川縁里(いといがわ・ゆかり)は隣のドア付近に何人か固まった中にいた。コンとおおよそ同期だが、最近はお隣の政治社会研究科の塙保(はなわほ)教授のゼミにもっぱら出入りして、当人に言わせれば「政治哲学としての神学」なるものについて研究しており、田宮ゼミにはこのところご無沙汰だったせいか、ゼミ仲間たちの近況を聞き出すのにひとしきり精出している様子である。「へー上野原くん学会パネルやるんだ、偉いじゃん」「いやまだ、やると決まったわけでは。合宿から帰ったら申込む予定なんですけど、落ちるかもしれないし、まだメンバーも確定してなくて。今日ひさしぶりに加納さんに会えるから、もいちどよく相談しようと思って」「そうか加納ちゃん来るんだー。籍抜いてから3年くらいだっけ、今何してるんだっけ、どっかの非常勤?」「フランス語の非常勤やってるってきいてますけど、あんまり熱心じゃないみたいですねそっちは。むしろダンナさんと一緒にモノづくりに燃えてるっぽい」「ものづくり?」「ダンナさんは家具を作る人なんで、彼女のほうもだんだんそっちへ寄ってるらしいです。しかも最近は陶芸も始めたとか」「なにそれ優雅じゃーん。まあーそれを言や、アニメ制作だって一種のモノづくりだもんなあ」「それそれ、ダンナさんのほうが――向坂(こうさか)さんっていうんですけど、もともとアニメ会社に勤めてたのが、ぜんぜん期待してたのと違ってモノづくり3っぽくないからっていうんで嫌になってやめて」「それで家具屋に転向? あっははっ! じゃそのアニメ会社時代に加納ちゃんと知り合ったのひょっとして?」「そう、加納さんがその会社に取材に行ったときに出てくれたのが向坂さんで、そのときにいきなり、こんなのオレが思うモノづくりじゃないとかって怒涛の慷慨を聞かされて、途端に意気投合したとかで」「なにそれおもしろいー。で、なに合宿に参加してくれんの? 発表も?」「発表は加納さんと合同みたいですよ。このところたまにPterpeゼミにも一緒に参加してくれてて、今日も車出してくれて加納さんと一緒に一足先に行ってるはずです、お酒とか重たい買出し荷物かなり積んでってくれてる」「あ、そうなんだー、どうもみんな、いつもの合宿にしちゃ荷物が少ないと思ってたんだ。ねー森川くん森川くん、合宿初めてだよね」森川は田宮ゼミでの歴こそ浅いが、塙保のニーチェ4読解の授業などで以前から糸魚川とは知己である。「発表してくれるんだって? テーマ何?」「……レトリック」「レトリックはわかってるけどさ」「……とマキャベリズム5」「あー!」「だけど、とりあえずはサヴォナローラ6の扇動レトリック」「おー! だんだん近づいてきたねボクたち! 今度また原罪と救済についてとっくりと語り合おうじゃないか。で、そんならモノはイタリア語?」「うん、でも発表は原文使わないでいくから」「そりゃありがたい。そういえば沢渡がいないね、来るんだよね今日?」上野原「あ、沢渡くんは、なんか出間(いずるま)のほうの親戚のうちに弟さん連れて泊まってるそうで、向坂さんたちが山越えの途中で拾ってくるって」「なに沢渡くん弟さん連れてくるの? 弟さんいたんだ! 幾つ?」「中2とか。中3かな? けっこう歳離れてるみたいです」「連れてきて大丈夫なの、退屈しないかな?」「それがすごいパソコンオタクというかパソコン通らしくって、兄さんからコンさんの話きいてすごい憧れてて、一度会わせてくれってせがまれたとかで」「あーそうなんだー!」「それで連れてくるってなったら、コンさんが照れて発表いやがっちゃって、しょうがなくて責任上沢渡くんが発表することになって」「あっはは! 修論の下書きを弟に揉んでもらうってのもオツなものかも。ちょっと羨ましいね」糸魚川は都心も都心、物心ついて以来の藍山(らんざん)育ちの一人っ子で、定連メンバーの中では最も瀟洒な服装センスの持ち主である。襟元にワンポイントカラーの入った変わり貝殻ボタンの真っ白なシャツ、さりげなく上等そうな縫製のグレーのシルキーパンツ、薄黄色の柔らかなスエードの編み込みサンダルという、およそ山へ行くとも思えない(そもそもGenSHAの学生とも思えない)格好だが、それで山菜探索や渓流釣りに期待を膨らませているらしいところをみると、一見それほど膨らんでは見えない(これもオシャレな)バッグにはきっとそれなりの装備が格納されているのだろう。

そうこうするうちに電車は負梅(おうめ)を過ぎて単線となり、鬱蒼とした山林の風景がやや間近に迫って、耳に響く車輪の音も変わった。カタコトン、カタコトンという懐かしいような音で、切り立つ崖のぎりぎりの縁をゆっくり進む。気楽なハイキング姿の家族連れが三々五々降りてゆき、終点の奥玉駅に着いたときには、車内はそれなりにハードな扮装の人々と、そこらの住民らしい普段着の人々が半々くらいになっていた。降りると「迎えの車が来てくれてるはずですよー」麦わら帽子の縁をもたげて遠くを見やる人吉は昔の絵本に出てくる真夏の少女さながらの趣きだが、「あ、サワタリさんだー」と手を振ると、空色のセダンにもたれて手を振り返す沢渡の影になった後部座席にちょんと座っているのがどうやら噂の弟くんらしい。沢渡の傍らで地図様のものを囲んで何やら話している3人、「あの今うなずいて何かメモしてるのが向坂さん」上野原に教えられて糸魚川「あらーオトコマエじゃーん、やるねえ加納ちゃん。おーい加納ちゃん久しぶり!」「あーイトさん、お久しぶり、元気だった?」深緑色のカーゴパンツとゆったりしたブラウスの対照が目にあざやかな加納史織(かのう・しおり)は、ゆるく結んだ柔らかそうな茶色い髪をふわつかせながら、ころころと土鈴が鳴るような声で言った。「やあやあ、こちら噂のダンナさん?」駆け寄った糸魚川に「どうも、向坂です」微笑うと妙に人の好さそうな顔になる向坂理久(こうさか・りく)が、パートナーとは逆にクリーム色のカーゴパンツに深緑色の(蛙の模様のついた)Tシャツを着て、照れ気味に挨拶したりしている間に、全員が車のまわりに揃うと、傍らで静かに佇んでいるもうひとりの男性を沢渡が皆に紹介した。「こちらが安倍行親(ゆきちか)さん、今回のホストの安倍昭二郎さんの息子さんです」「はじめまして、ようこそ」向坂以上に飾り気のないTシャツ姿の青年は、同じく至って飾り気なくサッパリした声音で言った。一同と同じくらいの年齢――正確にいえば一同の平均年齢に近いような年頃と見える。「ぼくらのためにわざわざ車出してくださったんですよ」「えーすごい、ありがとうございます」「ありがとうございまーす」口々に礼を言うのをにこやかに押しとどめ、空色セダンの前方に停めてあった白いワゴン車のほうへさっそく一同をいざなう。「さ、どうぞ乗って乗って。いち、に、さん、……6人、と荷物か。大きい荷物を、それとそれとそれ、トランクへお願いできますか。はいOK、どなたか大きめの人助手席に、あとは2、3で詰まってください、狭いでしょうけど、すぐですからね」余分な社交辞令に時を費やすことをせず、てきぱきと快活に指示をする。タッパのある森川が助手席に、あとは適宜「詰まって」乗り込んだのを確認すると、ワゴン車はするすると発車した。続いて加納夫妻と沢渡兄弟が乗ったセダンも出発して、ワゴン車の後についてくる。

リュックを抱えて礼儀正しく助手席におさまった森川は、意外にも、車内にかすかな煙草の匂いを嗅ぎ取った。1時間以上電車に揺られてきたので、そろそろニコチンを補充するべきタイミングであることをつい思い出して、我知らずそわそわと胸ポケットのボックスをまさぐりかけたが、さすがにいきなり失礼だろうと思い直して手を膝に戻そうとすると、「構いませんよ」と行親が言った。「吸っていいですよ、どうぞ。後ろのみなさんさえよければ。窓を開けます」「あ。どうも。恐縮です」後ろのみなさんが構わないであろうことはわかっているので、森川は一気にくつろいだ気持ちになって胸ポケットから1本取り出すと、ライターのポッという点火の音と、煙草の先端に最初に火が燃えつくときのジッというかすかな音と、続く煙の香とをゆったり楽しんだ。

深々と吸い込んだ最初の毒物をふーっと噴き出すのを見計らったように、「イーリンさんがもう着いておられます」行親は簡潔に言った。無駄のないハンドルさばきで狭い道を無理なく抜けてゆく。「あと、ツイさんという台湾のひともご一緒で」「そうですか」と助手席の森川も簡潔に応じた。「イーリンとは前からお知り合いなんですか」「はい。道場のほうで」「齊藤さんの?」「はい」「もっぱら〈アゴラ〉の道場におられるとききましたが」「普段はね。ぼくは内弟子のようなものなんですが、週に一度くらいは師匠にくっついて仲野のほうへも行くので」「内弟子。じゃ、今は里帰り中?」「え、たまには親孝行もしたいですから、ちょうどよかった。ええと――」「あ、森川です」「森川さん。このあたりは?」「いや、はじめてです。けっこう上りますね」「そうですね。最近は雪もあんまり降りませんが、昔は冬になるとこんな道もよく通行止めになったそうです。今は冬よりむしろ夏のほうが実は危険でね。もっと先へ行くと、こないだの梅雨の大雨で崩れたところがまだ復旧していなくて孤立したままの村もあるくらいで」「ああ、ニュースで見ましたねそういえば。あっという間に荒廃して野生ザルの天国になっちゃってるとか、大変なことですねえ。安倍さんのところは?」「うちは別の方角で、さいわい地盤がわりと丈夫で滅多に崩れない土地らしいんで」「じゃあ震災のときも」「はい。ぼくらが移ってきたのは震災の後でしたけど」「その前はどちらに?」「それが結構ど真ん中にいましてね」行親は淡々と言った、「親父は女房子供を亡くして、ぼくは親を亡くしたんですがね。齊藤道場、というか元齊藤道場の残骸みたいなとこが一時ちょっとした孤児院みたいになってまして、そこに転がってた連中もそのうち三々五々どこかに引き取られていったなかで、ぼくは最終的に今の親父に拾われた次第で。いわゆる「地震っ子」というやつですよ」「そうでしたか。それで今も内弟子」「え、齊藤師匠のほうも結局、半分は親みたいなもんなんで、二人(ににん)親父とでもいいますかね」「それじゃあ親孝行が忙しいわけですね」「ははは、まあ苦にはなりませんよ。山との往復も変化があっていい」

右へ左へカーブが揺れるたびに、深山幽谷の気配が次第に濃くなってくる。すぐ後ろの座席では、上野原が前の会話に耳を傾けるともなく傾けながらおとなしく座って車窓を眺める一方、小笹はさっそく大いびきをかいて眠りこけていたが、そのさらに後ろでは、両側の窓にそれぞれ人吉と糸魚川が貼りついて子供のように歓声を上げている真ん中にコンがはさまって、膝に荷物を抱えて左右に揺られながら窮屈そうにうめいていた。「山、山ってね、そんなに山が珍しいんですかあなたたちは。山は山ですよ、日本の山なんてみんなおんなじだ、なんでこんなに山ばっかりなんだ日本は。こんな凸凹はみんなさっさと崩して、どこもかしこも平らにしてしまえばいいのに、そしたらずっと便利なのに。なんでみんなそう思わないんですか、不便でしょうがないじゃないですか。四大文明の発祥地のどこにこんなに山がありましたか、山なんて、文明の敵、文化の不幸だ。一刻も早く蹂躙すべき、人間の軛だ」「まあまあ、その文明のおかげで、こうやって今じゃ大概のところへはアクセスできるようになったんだしさー」「大概のところ、と全てのところ、の間には天地ほどのへだたりがあるんですよ。アクセス可能であることは、アクセスしやすいということを全く、ぜんぜん意味しないんですよ、マテリアルな世界では。ああ、山こそ、マテリアの象徴、フォルムの宿敵に他ならない、そうでしょうイトさん、神学的に」「神学的には、山も平原も変わりゃしないよ、どっちもマテリアで、この世はマテリアだらけなんだよ残念だけど、マテリアでないのはフォルムだけだよ」「ひどい! 神の本質が善だなんて嘘だ、嫌がらせが本質に違いない」「ああ、まあそういう説も昔からあるね」「そうなの?」「だって、神の本質が善ならなんでこの世に悪があるのかっていう議論でさ。そりゃ人間に不断に嫌がらせをすることで善なる行為へと赴かせるために違いないっていう」「そんな人間不信の考え方のどこが善なんですか、まんまメフィストじゃないですか」「だからそうやって人間不信に陥ったときに引き籠るために山があるんだよ」「ああー……」

幾つものおどろおどろしいトンネルを抜けた後20分ばかり走ったところで、「着きましたよ、みなさん」運転席からサッパリした声が響いた。「申し訳ないけど、車はここまでしか入れません。ここから先は歩きです、せいぜい百何十メートルかですが、少し上りになりますよ」やや開けた空地のようなところに、すでに赤いかわいい軽自動車が止まっている隣にワゴン車が入って、その隣に空色のセダンが止まる。それで空地はいっぱいだ。赤いのはきっとイーリンが乗ってきたのだろう。空地の向こうに続く細い杣道に沿ってトロッコ線路が敷かれている。みなが車を降りる間に行親は二両の車のトランクから荷物をさっさと出して、森川と向坂とにさりげなく指示して手伝わせながら巧みにトロッコに積み上げて紐をかけた。レバー様のものを操作するとトロッコがカタコトと自走しはじめるのを、人吉や糸魚川は歓声を上げてみつめる。糸魚川の靴がいつのまにか長いのに履き替えられて、パンツの裾がたくし込まれているのは上出来である。積み残した荷物の中からとりわけ重そうな荷物をふたつばかり行親はさっさと担いで、皆を先導して歩きはじめた。

下界の暑さが嘘のように涼しく、にぎやかに鳥の声がする。涼しさに励まされながら元気に杣道を登っていった一同だが、思いのほか勾配があり、少し先をトロッコが一見のろのろ登ってゆくのに追いつけそうで追いつけない。ワン、ワンという吠え声を遠くにききながら息をきらして歩み、ゆるいカーブを曲がった先のゴールにたどり着いたときには、そのトロッコから早くも荷は半ば下ろされて、うちひとつふたつを抱えた行親が二頭の犬にまとわりつかれながら、広い庭の向こうの縁側へまさに上がろうとしているところ。珍しくラフなジーンズスタイルのイーリンと相変わらずカラフルな梓雨が迎えに出ていて、一同を同じ広縁のほうへいざなう。「みんな、お昼の支度ができてるよ」勝手知ったる何とやらの采配に従って、庭とも畑ともつかない広々したところを横切る一同のまわりを放し飼いの二頭の犬がふんふんと嗅いで回るのを、糸魚川がちょっと怖そうにしていると、行親が縁側から「太郎、四郎。伏せ!」すると二頭ともたちまちピタっとその場に伏せるのである。柴犬の大きいのくらいの、ひどく精悍な感じの中型犬で、アフリカのリカオンのような茶・黒・灰色の派手な斑模様は、甲斐犬の血筋らしかった。「猟犬なんですね」「耳の立ってるほうが太郎、折れ耳のが四郎です」「二郎と三郎もいるんですか」「二郎は親父で、三郎はぼくです」「あっ、そうか。三郎行親さんなんですね、そうかー」糸魚川がおそるおそる二頭に近づいて「こんにちは」を言うと、二頭は心なしか歓迎の態で、伏せたままゆるやかに尻尾を振ってくれた。

二間をぶち抜いただだっぴろい座敷、というか薄縁を敷いた広間に長い座机が並んで、盆に湯飲みが積んであり大きなヤカンに茶が湧いているところなどは、ちょっと地区会館での町内自治会の会合という趣である。来る途中には意外にけっこう人家もあったから、実際そのような会合にしばしば提供される場所なのかもしれない。めいめい荷物をほどいて好きな席に陣取るころあい、鄙の旅館の仲居よろしくイーリンと梓雨が奥から次々に膳部を運んできた。ごはんに味噌汁、奥玉定番のヤマメの塩焼き。簡素な白っぽい恰好で配膳をてきばき手伝う行親はあたかも板前の格である。続いて精進揚げの大皿を捧げた白髪交じりの番頭のようなのが鞠躬如として罷り出たと思ったらそれが昭二郎時行であった。ひとしきり歓迎と御礼の挨拶をとりかわし、なごやかに中食を囲む。精進揚げは山菜かとみれば、多くは表裏の畑でとれたものだとのこと。この季節は案外、山の幸は薄いものなのだそうである。「晩はあんたたちがやるんだからね」イーリンが釘をさす。「きみたちが持参したもののほかにも、用意してある食材は使っていいそうだから。ただしスケジュールが詰まってるから調理時間は30分! ご飯だけは炊いといてくれる。台所の使いかたはユキさんに教わってね」「薪ですか」「ちゃんとガスも水道もあるから大丈夫だって。ただし包丁はめっちゃ切れるから気をつけること!」「はーい」

昭二郎とコンの間に小さいのがはさまって幸せそうにしていた。もの怖じもせずに精進揚げをほおばりながら、あくまでも礼儀正しく、それでいていっぱしの口をきく。小さいといっても座り背丈は小柄な昭二郎とそれほど違わない14歳、「といえば森林太郎7がサバよんで東大医学部にもぐりこんだ歳だな」昭二郎がいうと、「森林太郎って鴎外のことですよね。そんな年で東大なんて、すごいんだなー」「当時は東京医学校といったがな」「医学者でもあったとは国語で習ったけど、てっきり医学は片手間なんだと思ってました」「文芸のほうが片手間だったのかもしれんが、どっちにしろ当人にしかわからんことさ。示遠(しおん)くんは、今なにを片手間にしているな」「えっ、ぼくですか。片手間にしてること? ええっと、うーん」「学校の勉強かな」「勉強は、うーん、片手間にさえしてないかも」「コンピュータの勉強は?」とこれは反対隣のコンから訊かれてパッと顔を輝かせ、「あっ、それは片手間じゃないですね! がっつり両手間」「スマホは片手間なんですね」歳に似合わぬ親父ギャグを交わしつつ、「両手使うほうが面白いですか、やっぱり」「コンさんは?」「いや私はそんなフレッシュな初心なんかとっくに忘れてしまいました」「またそんなー。でもそうかなー、うーん、鉛筆片手とかじゃなくて両手だから夢中になるっていうのはあるかも、ピアノと同じで」「ピアノもひくんですか」「いえー、それこそ片手間でぜんぜんだめなんです。ピアノの練習には麻雀がいいって昨日いとこの兄ちゃんが言ってたんですけど、本当かなあ」「それはわしも聞いたことがあるな。ピアノの鍵盤も麻雀牌も象牙でできておって、幅も同じくらいだから、指先の神経を鋭敏にするのによいとかきくと、あながち法螺でもないような」「誰が言うんです、そんなこと」「コンくんは知らんかな。十何年か前までGenSHAにおった音楽学者がピアノ弾きで——」「えっ、ひょっとして吉井先生ですか、演劇もやる」「そうそう、あれがまた昔からなかなかの不良でなあ」「そうなんですか!」

テーブルの向こうの端では、なんだか妙に意気投合したらしい行親と森川に向坂・糸魚川が加わって、犬たちと狩猟、および食材と調理の話に花を咲かせているらしかった。明朝さっそく渓流釣りに行く約束ができたらしい。その隣で黙々と食べながら真剣なおももちでひとり原稿に手を入れている小笹の横では、たまさか女子会のおもむき。イーリンと加納はもともとそれほど気の合う仲ではなく、互いに敬意を持って適度な距離を保つ間柄だったが、いまは梓雨を間にはさんで和やかなひとときだ。

食事が済んでしばし胃袋を休ませ、手早く片付けを済ませたら、すぐにゼミの開始である。トップバッター小笹の発表に先立って、沢渡が三日間のプログラムを配った。

◆奥玉合宿プログラム

- 第1日

- 到着~昼食・休憩

-

- 13:00~15:00

- 小笹太一「沈黙のにぎわい――現代における古書店/古書展の意義を再考する」

-

- 15:20~17:20

- 糸魚川縁里「宗教改革と出版倫理の相互干渉に関するまとめと試論1」

- 夕食

-

- 19:30~21:30

- 林依玲「排除条例以後、反社会的集団の表象はいかに変化したのか」

- 第2日

- 朝食~自由時間~昼食

-

- 13:00~15:00

- 森川一己「サヴォナローラと日蓮の扇動レトリック比較」

-

- 15:20~17:20

- 加納史織・向坂理久「anima/animal/animation:ものに「生命を吹き込む」という言説について」

- 夕食

-

- 19:30~20:20

- 張梓雨「お酒と詩の作法――罰ゲームとしての詠詩」

- 第3日

- 朝食~自由時間

-

- 10:30~12:30

- 沢渡歩夢「生化研ガラスドームの〈ドーム〉としての見え方について」

- 昼食~撤収

(つづく)

2020.6.10

- 第13回

- 第14回

- 第15回

- 第16回

- 第17回

- 第18回

- | 第1-6回 | 第7-12回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次

第15回 Your Position in the World (1)

それぞれに盛り沢山な翌日のプランに備えて、一泊目の夜は比較的おとなしく寝についた一同であった。しらじら明けにお決まりのコケッコーがどこか裏のほうの鶏小屋から響くころ、だいたいにおいて寝起きのよい沢渡がごそごそ起き出してみると、すでに数組の布団が畳まれているのに驚いた。弟の示遠とそれでもゆうべかなり遅くまで話をしてくれていたコンや上野原、それに疲労困憊の様子ながら幸せそうに朝の熟睡をむさぼっている小笹の他は、なんと早くも出かけてしまったらしい。女子組のほうはどうなんだろうとやや焦りつつ、襖を開けて覗くわけにもいかないので、急いで身支度、足ごしらえをして庭へ出ようとすると、広縁の上がり口に古風な竹の皮包みとお茶のボトルが5、6個づつ積まれた盆があって、妙な達筆で「朝のお弁当」と書いてある。すでに半数近くは捌けているようだ。ありがたくひとつ貰って広縁から庭へ、そして登ってきたのとは反対のほうへ続く小道へおそるおそる踏み出していく。自炊々々と脅かされていたわりには結局ずいぶんお世話になってしまっているが、手慣れた民宿めいたサービスがあまりにもさりげないので、遠慮するのも却っておかしい感じだ。「しょっちゅうそんなことやってますよね師匠」と根来が言っていたのも、きっと誇張ではないのだろう。

歩いているうちにすっかり明け放たれて、カブトムシやクワガタを見る機会は完全に逸してしまったが、途中で人吉に追いつくことができて、たわいない植物や毛虫などを観察してひとしきり遊んだ。すさまじいほどのヒグラシの声である。ふと抜け殻を(ヒグラシとは限らないが)集めはじめたら、たちまちに人吉の麦わら帽子いっぱいに溜まった。「どうするの、こんなに集めて」「えーどうしよう」「食べるの?」「えーどうやって? ふりかけにしますかー」「口の中に刺さりそうだよね」「いったん胡麻油とかで炒めた方がいいですかねー」「炒めたら赤くなるのかな、エビの殻みたいに。ゴキブリも炒めると赤くなるっていうけど」「万月煎餅1でしたっけ、そういうのありますよね、薄いおせんべの上にエビが一個ずつ捺してあるやつ。ああいうのにしたらどうかなー」「一個ずつ捺すの? セミ殻を? 薄焼き煎餅に? せみせんべい?」「……せみせん! そうだ、せみせん、でいきましょうよ、どうですかね奥玉名物に。可愛くないですかねー、せみせん……」「可愛いのはいいけど、それってセミ味なわけ?」「んーそこは考えどころですねー」

竹皮のおむすびをパクつきながらせみせんの販売戦略を語り合っているうちにやや開けた渓流のきわに出た。向こう岸の平たい岩の上に糸魚川と加納が仲良く座って釣り糸を垂れているが、釣りよりはむしろ話のほうに気が入っているようで、何の話をしているやら楽しそうに、あれでは魚が引いてもろくに気づくまい。夜明けからもう2時間以上は経っているから、釣りそのものはすでに山場を越えて終了ムードなのだろう。そこらの藪ががさごそ動いているのは、甲斐犬の太郎四郎がここぞとばかり穴でも掘って遊んでいるらしい。行く手に岩がごつごつとしてささやかな滝のようになっている、その大岩の連なりの上に、森川と向坂、それに行親が猿のようにとまって、こもごもに煙草をくゆらせながらおのおの不良座りや体育座りでくつろいでいるさまは、妙に三人しっくりして、ちょっとガテン系のおももちである。だんだん近づいていくと、渓流の響きを分けて、三人三様のよく通る声が音楽の話を交わしているのがきこえてきた。

「……ってね、やっぱり、いい音で聴きたいじゃない」とこれは向坂の、高くはないが陽性できっぱりとした、ストレートながら丸みのある声音が言う。「どんなボロアパートに住んでてもさ、上下左右を気遣ってイヤホンで聴くしかないっていうのは悲しいですよ。単に耳に音が聞こえりゃいいってもんじゃないというか、仮にね、すごく小さな音しか出せないとしても、その音が鳴っている空間の中に自分がいるっていうんでないとさあ」

「それは何となくわかるね」低めカーブという趣きの森川の声、「ぼくも子供の頃は親の家のステレオで音楽聴くのわりと好きだったけども、まあ親の家にあるレコードだからね、モーツァルトとかベートーベンとかそういう。でも親戚の家に移ってからは、聴く環境がなくてね。子供だったからそのまま環境を失ったというか、ヘッドホンで聴こうという気にもあんまりならないまま今に至ってますね」

「モーツァルトかあ。いいですよねえ、そうですよ。聴く環境、というか、聴いてるといえる体験のできる条件というか――まあ、モーツァルトを聴くべき空間とベートーベンを聴くべき空間とは本当はずいぶん違うのかもしれないし、今のいろんな音楽を聴くべき空間もそれぞれ区別しなきゃっていう考え方もあるかもしれないけど、そういうオーディオマニア的なコダワリは、コダワる余裕のある人に任せときゃいい。それ以前のところで、何というか、音楽が聞こえてくる場所というかね。いい音楽を聴くとスッと別の空間が開けてそこに自分がいるみたいなことが、せめて単なる比喩でないようにしたいというかね」

「ポータブル・ミニ音響ルームみたいなことを考えてるわけですか?」行親の声音は非常に静かなのだけれども、不思議に聴き手の耳元で快活にストンと落ちる具合である。「そういうのを安価に簡便に提供するというのは、でもなかなかに難しそうですね」

「まあーそうなんですけどねえ。何十万もするアンプやデッキを買わなくても、スマホからミニスピーカに繋いだだけでも今は結構それなりの音がするんだから、壁や床や天井を低予算でかつ最小の手間でなんとかできればと思うんだけれど。だって普通そんなことやってる余裕ないじゃない、板だって結局すごく高価なんだしさ」

「行親さんは音楽は?」

「そうですねえ、聴こうとして聴くことはめったにないですねえ。けどそのぶん、時々ふとどこかから聞こえてくる音楽には耳傾けてしまいますね。街中で流れてる音楽にもハッとすることがあるけど、ナマ音で聞こえてくると特にね。公園やなんかで朝早くこっそり練習してる人いるでしょ。サックスとか篠笛とかギターとか」

向坂「いいなあ! それですよ、それ。そういうところに行き当たる機会すらない生活なんてね。マンションに住んでマンション出て電車乗って会社行って電車乗ってマンション帰って寝る前にせめて何かこう秘密の場所が開ける可能性というか――」

森川「でもそれだと、結局比喩にしかならないんじゃない? 所詮ヴァーチャルというか」

向坂「あー! そうかもしんない。そうか。うーん、じゃあいいや、比喩でもいい! 比喩でもいいことにして、ひとまずしょうがないからヘッドホンでもいいことにして、せめてその比喩空間に自分の体をくつろがせるための椅子くらいはね、本当に質のいい、安価な椅子を――」

森川「椅子、いいのは本当に高価だからねえ。なんであんなに高いんだか」

向坂「ですよねえ。たかが椅子だよ、こう言っちゃなんだけどさ。下手すりゃアンプほど高いんだから。そんなに気取ることないじゃないの」

行親「健康を気遣うなら1時間に1回立ち上がって体操するのが一番ですね」

向坂「そうですよ。その程度の暇さえない気の毒な金満エグゼクティヴのためにそういう椅子はとっときゃいいんだ。しかもなんだかエイリアンみたいな気持ち悪い形してさ。木の椅子でいいんですよ庶民はね、木の椅子がいいんだ、しばしくつろぐための止まり木。それがまたバカ高いんだから、どうなってんだろうね、人間工学とかいって」

森川「人間工学自体は有益なんだろうけど。具体的にコストがかかってるのはそこじゃなくて材料費と手間だよね」

向坂「うん、そこで職人のコダワリみたいになってくのがイヤなんだよな。一から十まで職人の手作り、みたいなとこで売るのはさ。いや職人ってものは尊敬するけどね、してるけどね、でも職人は職人でも、街の鋳掛屋2みたいなものになりたいんだよおれは」

行親「手持ちの椅子を持ってくれば最小の手間と廉価な材料とでぎりぎり最高のカスタマイズをしてあげましょう、ってわけですね?」

森川「あー、それいいな。ぼく頼みたいなひとつ。背もたれの角度変えたい」

向坂「背もたれの角度かあ! 直接それは難しいっていうかできないんだけどね、角度自体を変えるのは、強度が弱まっちゃうから。でもやりかたはありますよ。木製なんですよね?」

森川「そう、もともとダイニング用だったやつ」

向坂「あ、それは厳しいですよねえお仕事には」

行親「そういうことなら、材木屋さん紹介しましょうか。端材というか、ハギレ板なんか安く卸してくれるとこ知ってます、このわりと近所で」

向坂「えっほんと! ほんとに?」

行親「うちでいろんな修繕するときに切れ端を分けてもらったりして、懇意にしてるんですよ」

向坂「おれ、まだ修行中でしかも工場務めで、工場長の好意で空いてる時間に工場のすみっこ使って自分の工作してもいいってことにしてもらってる、そんな身分なんだけど。そんな者でも?」

行親「そういう身分だからこそ、そんなに大量には要らないでしょ。大丈夫ですよ。むしろ木扱いの秘密のコツとかいろいろ教えてくれるんじゃないかな」

向坂「わあ。ほんと! ありがとうございます! 嬉しいおれがんばりますよ。がんばってそのうちぜったい自分の工房持てるようになる!」

日も高くなってきたので、三々五々連れ立って一同ぶらぶらと(犬たちも一緒に)安倍邸へ戻ると、イーリンと誰やらが手ぬぐいなどをかぶって籠を片手にミニトマトやインゲンなどを収穫しているところ。ヒョットコの手ぬぐいは誰かと思ったら上野原である。相変わらず独り言めいたツブツブとした語り口で、反社会的表象における希望の光とかそういう話をしているのを、イーリンが面白そうに、しかし適当にあしらっている模様。広縁では梓雨と小笹と昭二郎が真ん中に大きな紙をひろげてモヤシの尻尾をとりながら、古本と詩と酒をめぐって取りとめもない雑談を交わしている。魚籠を下げた面々と一緒にイーリンたちが裏から台所へおもむこうとするのに人吉が麦わら帽子を抱えてついていくところをみると、さっそく無謀にも「せみせん」を提案しようというのだろう。それらを横目に沢渡が広縁から上がると、広間の片隅のコンセントの近くでノートPCを広げながらコンと示遠ともうひとり、妙に小ザッパリした感じの色白の中年男性が楽しげに話し込んでいた。四十代半ばというところだろうか。

「あ、田宮先生。おひさしぶりです」

「よっ、サワタリ元気だったか。べつに久しぶりでもないでしょ。こないだ会ったよ? Pterpeで」

「そうですけど、一応ご挨拶として」

「いま示遠くんといろいろ話をしていたんだよ。こんな俊英が下から突き上げてくるんじゃあ、きみもオチオチしちゃいられないね。実に油断がならないね」

「はあ、まあ何と言ったらいいか。もうコンさんのところに養子、じゃなくて義弟にやろうと思ってるんです」

「やめてください。私なんかの手には負えませんから」

「ね示遠くん、高校なんか行くのやめて、うちのゼミに来ない?」

「えーいいんですかー嬉しいなー。でも昨日の発表とか3分の1くらいしかわかんなかったですよう」

「3分の1わかれば十分だよ。全部なんか誰にもわかりっこないんだから」

「ひどい! 指導教員の言うこととも思えませんね。少しは指導ってやつに責任持って下さいよ」

「そう言うけどね、キミたち、まず論文を書いて持ってきてくれないとね、シドーもできないんだよ、え?」

「先生はなんでいつもリモート授業なんですか? 遠隔の田宮って呼ばれてるって兄から。リアルではほとんど授業しないんでしょう?」

「いやー全然しないってこともないけどね。学部生向けのワークショップ形式の授業やごく少人数のなんかはリアルでやることもあるよ。会議はリアルのことが多いから、会議のある曜日はどうせ学校に来るからね」

「じゃ今年は会議にすら出てらっしゃらないんですね! いいんですかそれで」

「いいよ今年は。サバティカルだから今年はね」

「あれっ、そうだったんですか! 知らなかった。でもサバティカルって有給研究期間みたいなものなんでしょう、そのわりにはゼミとかお講義はなさってるじゃないですか」

「うん。サバティといっても、半サバってやつでね。会議は出なくてよくて、授業はいつもの半分やるの」

「そうでしたか……」

「それにしてもなんでリモート授業なんですか?」

「こら、しつこいぞ示遠ったら」

「だって興味あるし。いつも思ってるんだからさ、中学校もリモートになればいいのにって」

「え、そうだったの?」

「学校行くのがイヤなわけじゃないけど、毎日行かなくてもいいじゃん何もさ。朝からずっと学校にいるとどうしても午後の授業は眠くなるしさ。先生の方だってときどき、今日は風邪ぎみでとか言いながら辛そうに授業やってるの見るとこっちも辛いし、オンデマンドにしてくれればお互い楽なのにって」

「まずまずその通りだよ示遠くん、きみ実に末頼もしいね。いいことを教えてあげようか。リアルで授業をきいてると、時にはどうしても眠くなるし、何かと気が散ることもあるのは、教師だって身に覚えがあるからよくわかってる。だから試験の出来があんまりよくなくっても、ああ、きっとあの話をしたときについ眠ってしまっていたんだなとか、この話をしたときについ彼女のことを考えてしまっていたのかなとか思って、採点が甘くなるんだよ。中学校と違って大学には、これだけは生徒全員に必ず覚えさせなければいけませんっていう基準がないからね。けどオンデマンドでテクストをアップロードしておいて、好きなときに読みなさいってしておけばね、全部きっちり読んで100%理解しなかったら、それはその生徒の責任だって言えるからね」

「あーそうか! ちゃんと厳しい点がつけられるんですね」

「ひどい……そんな思惑だったとは……」

「でも、そのテクストが難しくてよくわからないときもあるんじゃないですか?」

「そういうときはメールで質問をくれればいいんだ。いつでも質問してくださいって言ってるんだからさ。電話でも構わないし。それにね、アップロードでもメール配布でもいいけどテクストの形にしておけば、聴覚障害がある人でも全く同等の授業が受けられる。逆に視覚障害のある人には、読み上げ機能ってものがある。読み上げ機能にはまだまだ問題が多いけどね、アルファベット言語は全部英語読みになっちゃうとかね、でもそういうことにこっちであらかじめ気をつけて書いておきさえすれば、やっぱり支障なく理解ができる。ね」

「そうかそういうこともあるのかー。それって講義の場合ですよね。Pterpeは?」

「うん、これはオンデマンドじゃなくてリアルタイムだけどPterpeのいいところは、それこそ風邪ぎみで寒気がするから今日は外へ出たくないなっていうときにも、とりあえず参加できるってとこ。事情があって実家に帰っていたり、遠くにいる人でも参加できるし、きみみたいな中学生だって、見とがめられずに参加できる。顔にひどい蕁麻疹ができて人に見られたくないときだって、画面をオフにしとけば参加できる。教室の冷暖房の調整に気を使わなくっても、ひとりひとり自分にいちばん合った環境で授業に出られる。重い本をいっぱい抱えて電車に乗らなくってもすむ。ね。そりゃもちろん授業の種類にもよるし、不都合なこともいろいろあると思うんだけど、通信費が高いとか、チョークを投げつけられないとかね、でも、本当に会いたいときや、会う必要があるときには会えるわけだし、キャンパス来たけりゃ来られるんだし、大学というところは小学校とは違うんだから、友達どうし会っておしゃべりする機会まで学校が用意してやる必要はないと思うんだよね」

「うーん、そういわれると、ちょっとクールすぎるような気もしてきちゃいますけど。でも先生、そんなことおっしゃってるけれど、本当はオンデマンドでも採点優しいんですよねきっと?」

「あっ。きみって、本当に敵わないなあ示遠くん。サワタリちょっと、なんとかしてくんない?」

「なんとかって言われましてもね。今日明日はコンさんが兄さんなんですよ」

「えっ。私ですか。じゃあ弟の肩を持たないといけないですね。あの、田宮先生はですね、リアルで学校にいらっしゃらない間、ぼくらが友達どうしおしゃべりするための場として普段から研究室を提供してくださってると思うんですよね。それっていうのはつまり先生は、必要ではないと思われることも、必要でないからといって必ずしもなさらないわけではない、というふうに理解してよいと――」

「ああ、この弟にしてこの兄どもありか。いいからきみたちは早く論文を書きなさいね」

「伝家の宝刀だ」

「印籠だ」

「権威を振りかざすふりをしたってだめだ」

「うるさいねキミたち!」

「先生は、じゃあそのサバティ、でしたっけ、半サバ?が終わったらリアル授業に戻すんですか?」

「いや、戻さないよ。もともと何年か前からこうしてるんだ」

「きっかけは何だったんですか?」

「きっかけ――というようなものも別にないけどねえ。年とってくると気が短くなってね、非合理的なことに我慢ならなくなってくるんだよ。どうして同僚みんな、こんな非合理的なスケジュールに我慢してるのかね。学校だけじゃない。今時デスクワークのために毎日ラッシュアワーの電車で揉まれるなんてバカげてるじゃないの」

「そこなんです!」

「そこなんですときたかい」

「ねえ先生、あの、先生って、JINOラボ3の研究員でもあるんですよね?」

「え? あー、まあね」

「いろんな本を読んでると、あのう、日本のスマート社会4化がなかなか進まないのは、もともと震災直後にスマート化構想をしたのがむしろ時期尚早すぎてダメダメだったからだとかって。技術上の核心を掴みそこねて理念だけで突っ走ったから今どうしようもなくなっちゃってて、その責任の一端はJINOのお気楽人文学者たちにあるみたいなことが、よく書いてあるんですけど、そのへんあのう、どうなんでしょうか」

「示遠ってば!」

「いいよいいよサワタリ、ねえ示遠くん。そんな十何年も前のことなんて僕にだってどうせ責任とれないしさ。まだ学生で、斉木先生に連れられてJINOに遊びに行ったりしてた頃だなあ」

「創立者のおふたりが、当時の復興構想の諮問委員会だったかにお名前を連ねてたってことですけど、そのおふたりって、あのう、まだご存命なんですよね?」

「うん、元気だよ、薄田さんも小池さんももう70越えてると思うけど、毎日飲んだくれてるよね今でも。両御大、ってぼくらは呼んでるけど、あのおふたりは確かに当時から非常にノリのいい、イケイケお祭り人間というか、しごく陽気な人たちでね。JINOで毎日酒酌み交わしながら、さっさと国民皆番号制を導入してオンライン化してっていうような話を雑談みたいにやってたよ。一見軽薄にしか見えないくらい万事ノリノリで、ついでにこのさい戸籍なんか廃止といこうぜ、どうよ、あ、それイイネいいネそうしようとか、まるで来週の忘年会でも企画するようなね、あんまり軽い調子で話してるから驚いたよ。最初冗談かと思ってたら、ちっとも冗談じゃなかったんだねえ。今のJIP制度5ができたときには三日くらい飲み明かすのにさんざんつきあわされた記憶があるね」

「たいへん失礼だとは思うんですが、私なんかの目から見ますと、そういう、おそらく決して技術に明るいわけでもない人文学者がというか一介の人文学研究所が単にイケイケのノリノリで国家的なインフラ構築に口出しできたっていうこと自体が、そもそも非常な驚きなんですが。GenSHAの現状を見るにつけ、まるでどこか別世界の伝説のような」

「口出しといっても、彼らがやったことはあくまでも理念的な下支え、というよりむしろ理念的な掻き回しだね。ああいうことできないの、こういうことできないの?って言って回って、専門家集団からデキマセンって言われたら――専門家っていうのはだいたいにおいて何でもまずはデキナイって言うものだからね――そしたら、えーダメじゃん、ならこういうのできないの? で、それならデキナイこともないケドって言われたら、いいじゃんいいじゃん、それやろうよ、それやれればこれこれこんなふうにイイからさ、って言って回るという、要するにそれだけで、そういういわば人文的オルグが、実質的なプランの段階でどの程度の影響力を持ったのかは実のところ怪しいよね。実際インターネットに詳しいわけでも何でもなかったんだから、御大たち自身はさ。けど結果的には改革案のスポークスマンのような立ち位置になったのが、良かったのか悪かったのかね。彼ら自身からしてももう別世界なんじゃないの。彼らが第一線を引いてからはJINOもすっかりおとなしくなって、趣味のアカデミック・カルチャーセンターみたいな位置づけに甘んじてるところがあるしね」

「それはやっぱりいろいろ批判されたからなんでしょうか、それとも昨今の人文学の低調がJINOにも必然的に及んでるわけでしょうか」

「それもあるかもしれないけど、それよか、まあー単に飽きただけじゃないかなあ、両御大たちがさ。トシだしね、もう。自分でも晩年々々って、最近では晩年なるものの構築に燃えてるみたいだよ」

「あのうJINOって、もともと〈銀麟〉6の財政支援を受けて創立されたんですよね」と、いつのまにか座に混ざってじっと話をきいていた上野原が言い出した。「いろんな批判はむしろ、直接にJINOや人文学がどうというより、当時の諮問委員会自体が半ばいわゆる裏社会のコネクションでできてたっていうほうへ向いてるんだと思うんですけど。実はぼく、院進するときに、一箸GenSHAを受けるかそれともJINOの受講生になるかでずいぶん迷ってたことがあるんですよ」

(つづく)

2020.8.18

- 第13回

- 第14回

- 第15回

- 第16回

- 第17回

- 第18回

- | 第1-6回 | 第7-12回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次

第16回 Your Position in the World (2)

「JINOかGenSHAか迷ったって?」胡坐の上半身を乗り出すようにして田宮がきいた。青白い皮膚にまんまるな目でマバタキをするとちょっと砂漠のトカゲのようである。「そんなの初耳だよ。修士入学前ってことは4年前くらいに、ならJINOに出入りした?」

「えーへへ、実は何度か見学に」上野原は照れくさげに前髪を揉みよじりながらも茶目っ気たっぷりな上目遣いで、「先生の講座も聴講にいって、質問とかもしたんですよ実は」

「あれっ、そう? どうりでねー、入試面接のとき妙な既視感があったんだよなあ。なんだっけ、明るいことがやりたいから映画をやるとかなんとかさ、こういうスットボケたやつに最近どっかで会ったよなって気がしたんだよねえ。なんで黙ってんの、そういう大事なことさ?」

「大事なんでしょうかね、どうなんでしょう?」

「ほらまたそういう。きみさ、フランス行ってたことあるんでしょ、高校のころだかに。Jean de la lune(ジャン・ド・ラ・リュンヌ)って言われなかったみんなに? 浮世離れのジャンて?」

「いやー、それほどでも」

「だいたい、大学院のかわりにJINOに通ったって、学歴にはなんないよ? そもそも学校法人ですらないんだからさ実は」

「そうなんですか?」

「調べたんじゃないのそういうこと? 講座なんて言い慣わしてはいるけど、だから授業なんか公的には全部イベント扱いだよ、ただの」

「そうなんですか! まあどっちみち、ぼくもともと学位とかわりとどうでもよかったから。授業のラインナップがけっこう面白そうで、大学にくらべたら数は多くないけど、一週間に出られる授業の数なんてどうせたかが知れてるって考えたら、フルに通ったときの講座料――というかイベント参加料なんですかね――も大学院の学費よりずっと安いんで、院試なんて面倒なもの受けるのやめてJINOはどうかと思ったんですけど」

「そりゃあ定めし親御さんが反対したでしょ。それにしても、いまどき院のかわりにJINOへ行こうなんて破天荒なことを考えるきみって、自分でも前途多難だと思わない?」

「思ったからJINOはやめてGenSHAにいるんですよ。先生は今でも向こうに?」

「行くよ時々。行くと両御大が酒瓶片手に待ち構えてて、吉井さんと4人で雀卓を囲むんだ。また強いんだよ吉井さんが」

「なるほど」とコン、「ピアニストの指だからなんですね。安倍の昭二郎さんも麻雀やりますか」

「碁のほうが好きみたいだけどね。昭二郎師匠がいると二抜けができていいんだ」

コン「GenSHAならまともなキャリアが積めるってわけでは決してないと思いますが、それでも、いたって普通の大学院のように思えてきましたね。毎日会議室で先生たちが飲みながら麻雀打ってたりしませんからね」

「普通の大学院だって昔はそんな感じだったろうけどね、昔ってつまり両御大がまだ大学にいた20年前くらいにはってことだけど。GenSHAはそりゃ何といったってマトモだよ、GenSHA出身だからっていじめられたりしないだろ、今のところはさ。JINOなんて、JINO出身てのもよくわかんないけど、あージングルベル研の出かーなんて、ヤクザを見るような白い目で見られるんだよきっと」

「そこなんです!」

「またかい、そこなんですって、今度は何? 示遠くん」

「あのう話を戻して申し訳ないんですけど、さっき上野原先輩がいった、当時の復興構造改革案の諮問委員会が裏のコネクションでできてたっていうの、あれ実際にはどういうことだったんですか? ネットには意外とそのあたりの話は落ちてなくて」

「委員会全体が裏コネだったわけじゃないけどね。全国非常事態宣言が出て、家族と住まいを失った大量の被災者をどこにどうひとまず落ち着かせて、そのあとどう事態を収拾していくのかを検討するためにいわゆる有識者を大至急かき集めなきゃってときに、普段だったら着々とそういう手配をするだろう人たちのネットワーク自体が寸断されちゃってるわけだから、ともかくも生き残った閣僚・官僚を中心に手近なところで人を集めるしかないじゃない? もともとそのころ、今の高度情報通信ネットワーク推進本部かな、そういうのを内閣に作ろうとしてたところで、AISAの先々代社長がその検討委員会に入ってた。依田泰三(よだ・たいぞう)っていう人だけど――」

「いまのAISAの社長も確か依田さんですよね。依田俊二(しゅんじ)さんでしたっけ。そのお父さんですか?」

「いや、お祖父さんじゃなかったかな。よく知ってるね、そう。それでその依田泰三って人と、〈銀麟〉の先代ヘッドの祖父江公義(そふえ・きみよし)って人がもともと仲良しというか、肝胆相照らす仲だったらしくて、お互い生き残ってまあよかったというので折に触れていろいろ相談したりする中で、大きな構想ぶつなら人文学者てのを入れたほうがいんじゃねえかってことになったと」

コン「ええっ、ほんとですか。一瞬耳を疑いますね」

「だろうね、でも少なくとも両御大によればそういう話で、またこの両御大が、祖父江氏と同期だか何だか、大学時代の悪友だったんだよ」

示遠「え、両御大って確か東大文学部でしたよね?」

「うん、祖父江氏は経済だったかな、法かな。もともと三男坊だかで、妙にデキがよかったんで親父さんが洒落で東大に入れたんだとかって薄田さんが言ってたけど」

示遠「えーすごいなー」

沢渡「高学歴ヤクザって時々いるし。そんなに珍しいことじゃないよ」

田宮「ただ、公義氏は〈銀麟〉を継ぐ予定はもともとなかったんだ。けど結局、兄さんたちが相次いで――出入りとか病気とかで――亡くなったんで、大学卒業早々、親分を継ぐことになったらしいんだけども、で東大は、たぶん今でもそうだけど一箸と同じで入学して2年間はクラスに学部が混在するからね、そこで3人意気投合して、さんざん暴れて遊んでたらしいんだな、その縁がずっと続いて、JINO立ち上げのときには援助してもらうし、その諮問委員会にも、祖父江から依田、依田から内閣府へ、両御大の推薦が行ったらしいね。裏コネって言われてもその部分は確かに仕方ないだろうね」

コン「推薦といっても、また人文学者といっても色々だと思うんですけど、一体どういう推薦のしかたをするとそういう人事になるんですか? あんまり想像がつかないですが」

「人文学者云々は、まあもともと両御大とその領分を祖父江さんが知ってたから出たセリフなんだろうけど、要するに作文係だよね。綱領をつくるというのと、人心収攬のための言説を工夫する役割。当時のJINOには、両御大のほかにも派手な人がけっこういたからね、たくさん本を出して一定の人気のあった哲学者とか、大河ドラマの脚本家とか、クイズ番組で人気のあった歴史学者とかね、そういう陣容込みで推薦されるだけの勢いがJINO自体にあったわけで、今はまあ見る影もない感じだろうけど。もちろんそれだけじゃなくて、祖父江氏には祖父江氏なりの、それこそ裏の目論見があっただろうし」

示遠「裏の目論見って? あれですかやっぱり、そのう、その機会に政財界に食い込もうという?」

「んー、まあね、ちょっと違うかな」

上野原「〈銀麟〉とその界隈のコネクションが、「裏のコネクション」なんて言われなくてすむようにしたいってことですよね。依田さんは依田さんで、それを承知で話に乗ったんだろうって言われてますけど、話っていうのはつまり〈銀麟〉とAISAが手を組んで復興のどさくさに構造改革を取り仕切ろうっていう、でJINOはまんまとそのダシに使われただけだっていうのが、ここんとこJINOに向けられてる批判の主なものだと思うんです。でもたぶんそれほど単純なものじゃないんですよね」

田宮「当たらずといえども遠からずってところではあるけどね。でも当時のJINOの活気とか、連日の議論の様子とか曲がりなりにも実地に見てた目からすると、単にダシに使われたわけじゃない、仮にそうだとしても、両御大も当時のスタッフもそれを良しとして率先して事態に参与してたと思うよね。祖父江・依田の両サイドにしても、当時のぐちゃぐちゃな状況を目の前にして、どんな思惑があるにせよそれだけで粉骨砕身できるもんじゃない。祖父江さんにも一度会ったことあるけどね。自分も相当な怪我したようで杖ついて歩いてたけど、スマートな、かっこいい磊落なおじさんだったよ。ロマンスグレーなんて言葉、知ってる? きみたち。両御大のほうがよほどベランメエだったな」

示遠「そうかなるほどー、そういう感じのことなんですね。今そのオンライン社会構想についてちょっと難しい本を読みかけてて、面白いんですけどそのあたりがよくわからなかったから」

「なんて本?」

「『早すぎたスマート社会』とかっていう」

コン「えっ、あの分厚い本ですか、菅原人躬(すがわら・ひとみ)の。『スマート化社会への早すぎた展望』」

「はい。コンさんも読んだんでしょう?」

「ええまあ一応は。その手の本の中ではとても公正な視点から書かれてる、良い本だと思いますが」

上野原「そうですよね。〈銀麟〉とAISAとJINOの三つ巴の裏コネクションみたいなことにはやっぱりすごい慎重な筆致というか、深くは突っ込んでないけど、でも隠してもいなくて、批判の矛先を不当にねじまげてJINOとかへ集中砲火的に向けることもしていないから、隔靴掻痒の感はあるけれどもそういう意味で僕もあれはわりと良い本だと思うんですよね」

コン「会社としての〈銀麟コーポレーション〉は今では裏とも言えないし、AISAともどもダイレクトに批判するのは何といっても難しい感じになってますから、JINOあたりをヤリ玉に挙げてお茶を濁す人が多いですからね。菅原人躬は技術のことも一応ちゃんとわかって、立派な学者さんだけど、弟子には困った人もいますからねえ」菅原は東大社会情報学科の教授で、今現在かの宮島康介の師匠筋に当たる人なのである。「でもあんな面倒な本、示遠くんよく読めますね、中学生なのに」

示遠「んーやっぱり3分の1か4分の1くらいしかわからないし、まだ途中なんですけど、とにかく今の日本が、条件はずいぶん前から揃ってるはずなのになぜかいつまでもオンライン化が進まないまま停滞してる感じがするのが、少し前からすごいイラついてて。で、あの本読んだら、そもそもの技術の扱い間違いに原因があるらしいっていうのが、面白いなと思ったんです。それでいろいろ疑問も湧いてきて。あのう、JPANIC1を改組していわば戸籍役場とドッキングさせるなんて考えは、今から見ると荒唐無稽な感じがしても、18年前くらいの当時2としてはそれなりに斬新な近未来的ヴィジョンだったんだろうなっていうのはわからないこともないんです。確かに、地震で台帳がたくさん燃えて、データも飛んじゃったというときに、苦労して元に戻すよりいっそのこと戸籍なんかやめてこの機会に統一国民皆ID制へさっさと移行しようってなったのは、すごいなと思って、わかるんですけど、そのIDをわざわざIPアドレス3に直結させて、しかもリアル住所と紐づけるっていう発想がよくわかんなくって。だってインターネットの思想、みたいなものと完全に相反するじゃないですか、こんなのって」

田宮「まあそうだね。リアル住所にというより、言ってみれば、そのつどのユーザーでもデバイスでもなく「土地」に紐づけられてるってところが、Japan-ID4の独創的なというか時代錯誤というか、要するにその技術の扱い間違いの核心だよね」

コン「もともと非マテリアルなところに極限の自由を仮想的に実現するのがインターネットがめざす理想だとして、それをわざわざ究極のマテリアルである土地に縛りつけるなんて、時代錯誤とか何とかいうのではなくて、もう何というか、もし本当に間違ったんだったらあまりにも恥ずかしい間違いだったと言ってもいいと思うんですが、だって、ねえ、今の制度だとIPアドレス自体が、相続の対象になるんですよ? どう思う示遠くん、恥ずかしいと思いませんか。まるで私有財産みたいにIPアドレスを譲渡しあったりするんですからね」

「恥ずかしいって、誰に対して恥ずかしいんですか?」

「誰にというか、技術に対してというか。というより、IPを相続する、なんていうフレーズを口にすることが自分自身に対して恥ずかしいというか」

「うーんその恥ずかしいっていうのはよくわかんないですけど、不便なことは確かですよね。ある地域に、どころか一世帯に人が減ったり増えたり、子供が下宿したり親が単身赴任したりするのを調整するにつれてグルーピングはたちまちぐちゃぐちゃになっていくわけだし、ただ単に意識低くて間違っただけだとはとうてい考えられないくらい、間違いすぎだなっていうふうには思います。国単位・自治体単位の公共サービスを遅滞なく間違いなく国民が受けるための認証システムを作るというだけなら、何もIPアドレスをそのまま個人IDにしなくたってよかったんだろうし、今だったら有線ベースなんかにもしないだろうし、今からだって、個人IDを独自に作り直して貼り直すくらい、やる気になればあっという間にできちゃうんじゃないんですか。ヴェストリア5みたいに合わせ鍵を使うとかして」

田宮「ヴェストリアとは人口規模も制度の入り組みかたも比較にならないからねえ。むしろ18年前の日本だったらやれたかもしれないし、これもその本に書いてあったと思うけど、当時も、IPなんか使わないで独自プロトコルを開発して公共サービス専用のネットワークを作る動きもあった、それだけのお金も技術力もあったんだよね、震災後でも」

示遠「全銀システム6みたいなやつですね。国家規模でそういうのを作ろうとしたけどインターネットの元締国家に潰されたって書いてありました」

田宮「まあ、よかったのか悪かったのかね。そのとき独自ネットワークができてたら、逆に今はガラパゴス化してすごく面倒なことになっちゃってたかもしれないけどね。けど少なくともそうなってたら、政府が一元管理する部分と、自由なインターネットというものは普通に切り離されてはいただろうね」

示遠「そのへんが、よくわからないところなんです。政府による一元管理って、結局ほんとのところはどの程度やってるんでしょうか。どこかの国みたいに国民ひとりひとりのネット上での活動をずっと監視統制してるわけでもないみたいだし、国民全員が固定グローバルアドレス7を保持してなきゃならないけど、でもふだん無線で動的アドレスが使えないわけでもなんでもないんだから、国がアドレス配ってくれてるのは別に国民がインターネットに入れるようにするためじゃないわけですよね。税金をとったり年金を配ったり住所を把握したりするためにすぎなくて、国がほんとにその部分の管理しかしてないんだったら、言ってみればインターネットそのものとJIP制度は本質的には何の関係もないわけですよね? 利便性っていうか各種手続きの面倒ってことでいえば戸籍で管理してるのと実質そんなに違わないんだろうし、リアルで引っ越すたびに住所と一緒に申請し直さなきゃなんないようなIPって、IPである必要はやっぱりぜんぜんないような気が」

田宮「うん、ま、ないよねえ。戸籍代わり、住民票代わりにするっていうことは、国家が個人の居所を把握できるようにするっていうことで、払うべき税金とか年金の掛け金とか水道代とかを払わなかったときに取り立てに行けるように、悪質なときは逮捕しに行けるようにってことでしょ。そういう意味で国は国民を、居どころを含めて管理したい。それが今の先進的なスマート国家では、リアルに固定された住所とかはどうでもよくて位置情報でぜんぶ行く方向になってる。ね?」

「はい」

「けど当時の日本は、そもそもまだスマホどころか普通の携帯さえまだまだこれからっていうところで、パソコンだって一家に一台あるかないかで、ない家のほうが多かったくらいなんだから、位置情報どころじゃなかった。固定電話とおんなじで、当時まだPCというものは、ある場所に固定的に設置されてるものだっていう認識があったんだよ、一般にはね。あれでしょ、示遠くんくらいの年だと、電話というものは基本的に持ち歩くものだと思ってるでしょ。ぼくなんかでも今でこそそうだけども、子供の頃は電話といえばまず固定電話だったからね。街中に電話ボックスというものがたくさんあったんだよ。想像できる?」

「大丈夫です。昔のドラマによく出てきますから電話ボックス」

「ノートPCはもちろんとっくにあったし、技術畑の人たちがそんな認識だったはずはないけどさ。あくまでも一般人にとっては、パソコンってものはテレビの進化したようなもので、一家に一台がステータス、みたいな時代だよ」

「ああ、そうか、それで全戸に回線工事して洩れなくデスクトップ支給って話になるのかあ」

コン「無駄にお金があったもんですね……そうでなくても復興に莫大な予算をとられたでしょうにね」

田宮「復興の一環としてやったからやれたところはあるよね、火事場泥棒じゃないけどさ。実際問題として、それが最終的な最適解だと思ってた人はあんまりいないだろうし、大半のインターネット技術者はもちろん猛反発してたけどね。けど一般庶民の見地からすれば当時そういう形のほうが受け入れられやすいという意見はあったらしい。あの時点で戸籍をなくすというのはかなり大変なことだったから、なるべく「住所を届け出る」という従来の形に近いほうがなじみやすいだろうってね。戸籍制度を廃止するといっても、世帯という単位まで廃止しようというのではなかったし、家族は一緒にどこかに定住するものだっていう観念はむしろ当時それまで以上に大事にする必要があった。すごく多くの人が親兄弟や子供を亡くしたからね、養子縁組やなんかの手続きを最大限簡素化して、仮にもともとどこの子だかわからなくても、例えば外国人の子供で言葉が通じなかろうが何だろうがともかくも一緒に住んで面倒みて何かを共有していさえすれば扶養家族であるとみなして、すぐにも新しい家族が家族としての生活を始めつつ公共サービスをすみやかに受けられるようにしたいというのが大きかったし、一般の支持も得たんだよ。その、とりあえず共有する「何か」として着目されたのがIPだったってわけ。だからデスクトップ支給はまず仮設住宅での共有から始まったんだけど、わりとさっそく1世帯1台へ、それからすぐJIPが国民IDになって1人1IPになった過程で、ついでのことに婚姻改姓の問題やら同性結婚の問題やらほぼ全部フッ飛んじゃったんで、そういう意味ではいいこともたくさんあったんだけどね」

示遠「もともとの国籍とかいっさい関係なく、要するに住むところが一応あって税金を払う気持ちがあるならID=JIPを付与する、付与されさえすれば等しなみに国民だってことにするっていうのは、なんか、すごくいいと思うんですよね。戸籍だけじゃなく、少なくとも日本1国に関しては国籍制度も実質的に破壊しちゃった」

コン「でもそのかわりに、何かの事情で住居を失ったらその時点で瞬時に国民じゃなくなっちゃいますけどね。JIPがなくなったら税金を払わなくてよくなるかわりに選挙もできないし公共サービスも受けられない。それに何といっても戸籍やら国籍やら完全に破壊できたわけじゃなくて、十数年経った今でもオンライン対応がうまくできないでいる人たちのためにリアルの区役所窓口だっていくらでも残ってる。特に震災被害を受けなかった地方の僻地なんかでは、ほとんど昔ながらの窓口対応だったりしますからね」

示遠「オンライン化がいつまでも進まないのは、正規に割り当てられたJIPからオンライン公共サービスを受けてる人たちと、そうでない人たちが今すごく雑居してしまってるせいだっていうのは、どうなんでしょう?」

コン「雑居してるから進まないというよりは、理屈としてはたぶん逆で、進まないから雑居していられるんだと思いますが。進まないように雑居しているというか」

示遠「進まないように雑居してるってどういうことですか? そのへんが、あの本は何となく言葉を濁してるというか、それ以上突っ込んでくれてなくて、もどかしい感じなんですけど、そのへんで、じゃあ〈銀麟〉が絡んでくるんですね?」

田宮「きみ、ほんとうに鋭いね、示遠くん。窓口対応のこととはまた別に、例えば青少年が家出とかして住所不定になったらその時点で国民じゃなくなる、そういう人いっぱいいるはずなのに、実際にはいま「日本国民」じゃない人って、外国籍の人たちを含めて国内にほとんどいないのは、〈銀麟〉をはじめとする同種の組織がぜんぶ拾って吸収してるからだよね。社会の中で関東の〈銀麟〉や関西の〈陌陽(はくよう)〉、そういう組織が押さえてる部分について書かないと、ほんとは世の中の半分についてしか書いたことにならないんだけど、あの本もそこは慎重に回避しているからね」

コン「その手の組織がいわば正当に「国民」を吸収する大義名分を、ある意味JIP制度は与えてしまったわけですよね。〈銀麟〉なら〈銀麟〉が割り当てられてるIPを分配することで広域的な地方自治体の役割を担いつつ、見ようによっては文字通り「一家」を形成してしまうことを、制度自体が黙許してるわけですからね」

田宮「黙許してるというか、せざるをえないんだよね。制度のかなり途方もない不備を〈銀麟〉その他が実質的に補填していて、その補填なしには制度自体が立ち行かないわけだからさ。祖父江氏がこういう形までをも予期してたのかどうかは、今となってはわからないけど」

上野原「〈銀麟〉が〈コーポレーション〉としては表向き暴排条例を強く支持してるってのが、当然ちゃ当然だけど面白いですよね。でも近年実質的にAISAと〈銀麟〉が対立しはじめてるっていう見かたもあるみたいだし、JINOのポジションも微妙なんでしょうねきっと」

沢渡「祖父江公義さんて、確か数年前に亡くなりましたね。ゆうべのイーリンさんの発表にもちょっと出てきましたし、ぼく去年の先生のメディア論講義のレポートで〈銀麟〉の歴史と広報戦略みたいなことを調べたんで覚えてるんですけど、祖父江さんの後を継いだ今のヘッドがトニ・リーファンっていうわざと香港ぽい名前なのは、広報――あっ!」

「え、なに? サワタリ」

「思い出した、そのとき調べたんだ。斎藤不練さんって、〈銀麟〉の武術顧問ですよね? そうだったそうだった!」

「不練師匠がどうかしたの?」

「あーいや、こないだ福富先生の追悼会にいらしてたんですよ、それでイーリンさんが道場に通ってるってこともそのとき初めてきいて。どっかで見たお名前だなと思ってずっと気になってたんです」

上野原「え、じゃあ、その不練さんの息子さんで内弟子さんのユキさんも〈銀麟〉の人ってことですか?」

田宮「いや、不練師匠もべつに〈銀麟〉の構成員じゃないと思うよ、もちろんユキくんも。雇われ武術顧問。まあでもあんまり大声で広めて回らないようにね。何かとキナくさいご時世なんだから――」

その行親が甲斐々々しい三角巾姿で襖の向こうから顔を出した。「ご飯ですよー、みなさん。お蕎麦が伸びないうちに配膳手伝ってくれますか。今朝の釣果をまた天ぷらにしました、それとセミ殻の搔き揚げ、糸魚川さんの力作ですよ」

(つづく)

2020.10.10

- 第13回

- 第14回

- 第15回

- 第16回

- 第17回

- 第18回

- | 第1-6回 | 第7-12回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次

第17回 Ventus(風)

微妙に数の足りなかった川魚は切身の天ぷらになって登場したが評判は上々であった。糸魚川が腕を奮ったと称する「せみ揚げ」は、玉ねぎをベースにセミ殻とアケビの皮を混ぜて紅ショウガで風味をあしらったもので、食卓では「繊細に鼻へ抜けるエグ味」とか「ほんのりとした虫くささ」「歯茎に突き刺さるシャープな切れ味」「ざらりとした舌ざわり」などの評語が飛び交い、「アケビの皮よりももっと青くさいもののほうが後味がいっそ調和的になるのではないか」「天ぷら粉にクルミ粉と黒砂糖を混ぜればもっとカオティックな味になる」などの建設的な提案もなされた。「セミ入りクルミ柚餅子」はひとつ良案として今後の検討に付されることになったが、ひとまず今晩は「せみせん」第一弾を有志で試作する予定で、クルミ粉はあいにくないが栃粉はあるというので、栃粉と小麦粉・米粉を適宜案配して何種類か作ってみる、そしてその中からよさそうなヴァージョンを選んで、明日の昼以降、沢渡の発表も全て終わったあと撤収までの間に少し時間をとって完成をめざそうという算段であるらしかった。昼以降というのは、明朝の自由時間帯には行親が向坂はじめ何人か連れて近隣の材木卸屋兼木工場を訪ねることになったからである。それに同行せず、川遊びもせず暇な者には、その間に煎餅の表面に練砂糖で書く俳句をひねっておくというミッションが与えられたが、これに対しては、これからずっと晩まで続くゼミの間にも五七五を数えて気が散ったらどうするのかという深刻な問題も提起され、それならば気が散った者はいっそ「罰ゲーム」として夜の梓雨の発表のときまでにいよいよ必ず一句をひねり、最後にコンテストをやればよかろうということになった。森川のレトリック論の発表からは「奥玉名物せみせん」の広報戦略について、また向坂・加納のアニメ論発表からは、すでに抜け殻でしかないはずのセミが煎餅という平面上でいかに生き生きとanimateされうるかについて、めいめい何らかのヒントを得るべしとされた。

昼食の用意を結局手伝わずにしまった沢渡兄弟とコン、上野原および田宮が慌ただしい後片付けを担当して、午後のゼミに突入する。森川の語り自体は淡々たるものだったが、いずれ劣らぬ稀代の扇動家日蓮とサヴォナローラの狂熱に若干当てられたかして、楽しくもアグレッシブな議論が次なるアニメ論の時間まで引き続いて沸騰した。向坂・加納組の発表も、アニメそのものが対象というより「ものに命を吹き込むという言説について」がテーマだから、この午後はもっぱら「言説はどのように構成されるか」をめぐって議論が行われたわけだが、もともと田宮ゼミは、「何を研究するか」よりも、その何かを「どのように語るのか」を主眼とした切磋琢磨をこととするゼミであったから、この半日はまことに田宮ゼミ的な半日であったといえるし、田宮自身はPterpeゼミのときと同様なるべく学生たちの発言に議論を任せて自分は穏やかにしていて、学生たちの発言も振舞いもことさら普段と変わることは何もなかったが、それでも「リアル田宮」がそこにいて時々何か喋ったりするということが、その場にそれなりのスペシャルな雰囲気をもたらしていたといえなくもなかった。もっとも、残念ながら小笹は翌日の仕事の準備があるということで、同じく何だか野暮用があるとかでいつものグレースーツに着替えたイーリンとともにアニメ組の質疑の途中でそっと抜け、赤いSUZUKIに乗り込んで一足早く山を下りていったが、そろそろ日の翳り出すころあいに発表が終わると、残りの面々はさっそくふたたび食事の準備にとりかかった。夕食は暑いさなかに鹿肉の大鍋煮込みで、これも近隣の猟師宅から分けてもらってあったのだそうだ。

「今は、でも猟期じゃないですよね?」と向坂がきく。「害獣駆除のぶん?」

「そう。5月の大雨で孤立した村が鹿の楽園みたいになったんで、駆除要請が盛んに来てたらしいですね」

「ユキさん自身もやるんでしょう狩猟?」

「最近は暇がないんであんまりやれないけど、免許は持ってて、いちおう猟友会にも入ってるんで、ときどき機会があればお手伝いには行きますね。下っ端ですけど」

「太郎・四郎が活躍するとこ一度見たいなー」

「向坂さんも免許とったらどうですか、もし興味あれば。明日行く木工場のひとの叔父さんも確か猟師さんですよ」

「えっそうなの? うーん興味は大ありだけど、一度に両方は欲張りだよねえ。木工の才能ないってわかったら転向するのはどうかなあ。でも犬はいいよねえ犬は、かわいいなあ。犬飼いたいなあおれ……」

等々、鹿鍋をつつきながら最初は慎み深く酌み交わす盃を片手に、卓上のしつらえもそのままに、なしくずし的に梓雨の発表「お酒と詩の作法」の時間へなだれ込み、ほろ酔い機嫌の議論がさらにそのままゼミ後の本格的な飲みへと移行する中でヘボ俳句のコンテストが行われて、秀句を書き留めた紙片を持って何人かが嬉々としてキッチンへ向かい、何人かはその場に残り、こもごもに移動しながら、まあここにわざわざ書くまでもないような万古不易の光景が繰り広げられるうちに更け行く合宿二日目の夜である。

座敷から広縁へ出れば月煌々として虫すだき、眼前には黒々とした木下闇がどこへ続くともしれぬ深淵を開示する山の一軒家であった。御馳走をもらって心なしかはしゃいでいた犬たちもどこぞで眠りについたとおぼしいころ、座敷のほうは早寝の者たちに譲って、酔談の場はキッチンとその周辺あるいは広縁その他おもいおもいの場所へ散らかった。頃合いを見て昭二郎は田宮を連れて、表からはL字に見える屋敷の、座敷と反対のとっつきの奥にあるらしい書斎へと引き取った。

特に変哲のない書斎である。渾天儀1や水時計やアストロラーベが中央に鎮座していることもなく、壁面に宿曜図2が掛かって七枝の燭台に灯がともっているわけでもなく、そっけない書棚が奥のほうへ何列にも並んでいるとおぼしい手前に古びた木製デスクが置かれ、その上に安置されているのは書見用のLEDライトとラップトップで、羊皮紙と羽根ペンでもなければ端渓の硯でもなく、ただ文鎮がわりのように何ということもない石ころがいくつか飾られるともなく転がっているのが、せいせいとした感じではある。書庫の反対側の隅はやや広い段拵えになっていて、炕(かん)というのか、冬には床暖房になるらしかったが、今はもちろん冷えていて、これはちょっと年代ものらしい座卓を囲んで麻の座布団が散在していた。ふたりしてそこへあがりこむと、昭二郎は壁ぎわの小棚から改めて小ぶりの切子グラスをふたつ取り出し、ひとつには座敷から浚ってきた残り少ない老酒をつぐ。もうひとつのグラスに田宮はペットボトルの水らしきものを並々とつぐと一気にごくごくと飲み干した。

「大丈夫かな。その後どうなんだね、体のほうは」

「このところは、ごらんの通りすごく元気にしてますよ。5年後生存率70パーセントとかで。まずまずってとこですかね」

「無理はせんことだが、サバティカルが終わった後はどうするな」

「そうですねえ、まあー、また骨髄移植とかってことがなければ、だましだましやれるんじゃないですかね。どっちみち基本リモートに変わりないしね。仮に全快したってリモートですからね。それでね、そうそう実はぼく、結婚しようと思ってんですよ」

「結婚? そりゃまたおめでたいじゃないか、どうしたな」

「どうしたってこともないんですが。別に華々しく式を挙げようっていうんじゃなく、どうせ一緒に住んでるに等しいのを公式に届け出てJIP申請するだけですけども。相手が、やっぱり子供が欲しいっていうしね」

「ふむ」

「ぼくのは悪性貧血でも一応、遺伝性ではないそうだから、まあ彼女にたびたびそう言われてるうちにこっちもだんだんその気になりましたよ。もちろん、その気になったからって子ができるかどうかは天の配剤によるわけですけど、その5年後とか10年後とかにね、子供がいたほうがね、と思うようになりましてね」

「するとその生存率がどうというようなことも、わかってくれておるとね。その奇特な女性は――女性だね? どういう人かな、訊いてよければ」

「ええ、もともとはJINOの受講生で、というか今も受講生ですけど、郵便局に勤めてる人で。バツイチ? 24とか5とか」

「ほ、ほ、ほう、すると結構な歳の差だな。なかなか隅に置けないな。なんというお名前かね」

「ゆきえ。ひらがなで。あー、それで、姓を昔ふうに統一するかしないかで悩んでるんですよ。統一する必要なんかないんですけど、なんか、気分変えたいとかって彼女が。どう思います師匠」

「そのゆきえさんの今の名字は」

「畑中――はたなか」

「畑中ゆきえ。田宮ゆきえ。畑中ゆきえ。ふむ。田宮かな」

「そうでしょうかね。田宮のほうがいい? なんで? やっぱり画数とか?」

「いや、なんとなく」

「あ、そう! じゃ僕のほうは? 考――たかし、ですけど」

「はたなか・たかし、はなかろうな、普通に考えてな」

「なんとなくですね」

「明瞭に」

「わかりました、ありがとうございます。統一じゃなくて交換するのもいいかもって話してたんですけど、じゃ田宮に統一するということで」

「そんないい加減な決め方でよいのかね」

「師匠がいい加減なんじゃないですか。でもたぶんゆきえにも異存ないと思いますよ」

「わしもそう思うよ。なんとなく」

「陰陽師って、そんな、なんとなくなもんなんですか? だいたい師匠のやる陰陽のわざって、どういうワザなんです、今更あらためて訊くのもどうかと思うけど」

「陰陽のワザとは、つまり現代の言い方で言えば、空気読むことに他ならぬ」

「ええー! そうなんですか! あー、まあ、昔は「風を読む」とか言ったんですもんね。ラテン語にすれば確かに同じかもしんないですけどねえ」

「茶でも淹れようか」

「いいですね。サンピン茶がいいな、もしあれば」

行親が上野原を伴ってやってきて、何かラテン語警句集のようなものがあったら貸してくれとのこと。「せみせんに刷る文句を選ぶんです」「なんだ、さっき作っておったじゃないか」「俳句だけじゃなく、もっといろんなヴァージョンでやってみたいとかで」「よしよし、待て待て」書棚の列の奥でしばらくごそごそやっていた昭二郎はやがて何冊かの小さい本を抱えて戻ってきて、「こんなのでよいかな」と言うのを見ると、『イソップ警句集』『絶句入門』『宋代詩偈』『古代ローマ落書精選』『トルコのことわざ』『二行詩の世界』『ドイツリート・リフレイン集』『柳多留』などである。ありがたく受け取って引き返そうとするのを、

「まあまあユキよ、田宮くんとも久しぶりだろう、ちょっとお掛け。上野原くんも」

「はあ、ありがとうございます。へえ、あのう何かとてもいいお部屋ですねーここ」

「気に入ったかね」

「あの本棚の奥のほうってどうなってるんですか? 冥界に続いてるとかでしょうか」

「まさか、寝床があるだけだよ。本が見たければ、狭いが入ってみるかね」

「いいんですかー」明らかにそれを期待して来たらしい上野原が嬉々として「明かりのスイッチは? あ、これかー」などと言いながら書庫の奥に消えると、行親はやや改まって、

「田宮さんお元気そうで何よりです。今日はずっと慌ただしくてろくにご挨拶もせず」

「いえいえこちらこそ。なんだかウチの連中がすっかりお世話になっちゃって、まだろくに御礼も言ってなかったよね、ありがとう。せっかくの里帰りなのにねえ、せみせんだの何だの、可笑しいでしょ」

「いえ、じゅうぶん楽しいです」

「ゼミの議論にまでつきあってもらっちゃったけど、退屈じゃなかった?」

「退屈、では全然ないです、意外にというと失礼ですけど。難しさ半分、懐かしさ半分で」

「懐かしさ?」

「え、久しぶりにこういう世界というか、まだ道場へ出る前にここで親父にいろいろ教わってた頃のことを思い出したというのもあるんですが。みなさんの話が、抽象的な議論をしててもあんまり、こう、机上の空論というか、自分に無縁だという感じがしないので」

「あれだな、テレンティウスのいう、人間に関することで私に無縁なことは何ひとつない、というやつかな」

「よかったらこれからも時々Pterpeゼミにつきあわない? 連中よろこぶんじゃないかな」

「え、向坂さんたちからも誘ってもらってて、そうさせてもらいたい気持ちはやまやまなんですが、実はもうすぐ地方へ移ることになっていまして」

「あれっ、そうなの? 齊藤道場辞めるってこと? 地方って?」

「ちょっと北陸のほうへ。系列道場というのとは少し違うんですが、不練師匠の知り合いが富山のほうでやっぱり似たような道場をやっていて、そこで人手が足りなくなったというので、助っ人に呼ばれていくことになったんです」

「いわゆる武者修行というやつさ」

「いつから行くの?」

「たぶん11月くらい、年内には。それでちょっと慌ただしくなりそうで」

「そうかー。じゃあ昭二郎師匠も寂しくなりますねえ」

「でも太郎四郎を置いていきますから。その点ではむしろ僕のほうが寂しいですよ」

「まあ縁というものは、縁というものである限り、距離によって断ち切られることはそうそうないものさ」

上野原が陶然とした表情を湛えて書庫から戻ってきた。「何か良い本があったかね」「えー読めない字の本ばっかりでしたよ。やっぱり冥界じゃないんですか」「読めないこともなかろう、ほとんどは漢字かアルファベットのはずだがな」「奥のほうは大きくて古そうな本ばっかりで、引き出すのがちょっとためらわれたんですよ。AURORAってタイトルの大きな字が目についたんですけどあれは何ですか」

「ああ、それはベーメだな。ヤーコプ・ベーメ3という、16世紀から17世紀の人で、もともと靴職人で無学だったのが独学してコツコツものを書いてな、『AURORA』は晩年の有名な大作で、言葉遣いも我流だから極めて難解だけれども、ヘーゲルなぞは彼のことをドイツの最初の哲学者などと呼んでおる。あの大きい本は20世紀初頭にイタリアで出た注釈書で、この註釈をつけた人もまたトンデモな人で、わけのわからぬ図版をいろいろつけておるんで、楽しいよ。貸そうか」

「いやー!」

「AURORAは日本語訳もいちおう出ておるよ。大学図書館にあるかもしれんし、古本屋にもわりと出る」

「探してみます。あのう、明日また見にきてもいいですか」

「ああいいよ」

さんざめきながら本を抱えて立ち去る若いふたりを見送って、残るふたりはしばし深沈としていた。「北陸ということは」と田宮が、「やっぱり〈銀麟〉系列の道場っていうことですか」

「そうさな。もともと〈銀麟〉は北陸の出自だからな。しかし立山の麓にあって、系列も何もそれほど関係のない、のどかな山道場らしい。不練も内心は手放したくもないんだろうが、そこは親心で、可愛い子には旅をさせよというわけだろう」

電気ポットに沸いた湯が程よく冷めているのを見計らって、沖縄産のジャスミン茶を銀製らしき急須4でゆるゆる淹れる。中国の歴史映画に出るような粗い陶製の小さい湯呑みに香り高い薄茶色の液体を注ぎ分けて、一口ふうっと味わったあたりで、

「ところで――」と昭二郎はおもむろに口を切った。「須崎幸四郎がこっちへ来ておるらしいが」

「えっ?」

「知らんか」

「須崎――幸四郎って、あの須崎幸四郎ですか。西のフィクサーの」

「ふむ。どうやら震災直後あたりに、表向きの引退と同時に移ってきたらしい」

「引退って、ビジネスのほうですよね? 確か何とかいう老舗の製紙会社の常務だかでしたっけね」

「そう、裏のほうはいまだに隠然たるものだと言われておるが、それがあろうことか匡坊におるらしいぞ」

「ええっ! くにまちに! なんでまた?」

「それで、ほら、福富からも聞いたんだが、きみが采配しておるという公民館の企画があるだろう、あの学生たちが絡んだ」

「文教マッピング?」

「それに、一般市民の好々爺として参加しておるとか」

「……スザキという奇抜で気っぷのいいお年寄りがいるってことはサワタリから聞いてましたが、まさかあの須崎さんだとは。しかし何だってまた関東に、それもクニマチに、それもマッピングに?」

「マッピングはただの偶然かもしれん。昔からあのご老体は、地味でローカルな市民活動にさりげなく加わるのが癖で、街の老人会主催の俳句の会だの、子供会の世話役だの、そんなようなものにしかも本名で参加して全く怪しまれない不思議な特性を持っておったが、学府の内外をつなぐ学術ネットワークの可視化を市民と学生たちがわいわいと試みるなぞというのは、いかにもご老体が手慰みにちょっかいを出したがりそうな話ではないかな。まあ彼一流の遊び癖、それが今も変わっておらんだけのことかも」

「確かに、サワタリの話でも、どうやら公民館講座の常連らしいとか。師匠もやっぱりサワタリから聞いたんですか」

「むろん沢渡くん自身はそんなことは知らんし、知らせる気もないがな。なんだか、須崎とわしを引き合わせてみたいようなことを言っておったから慌てて口留めをしておいたが、どうも実に縁というものは侮りがたいな」

「やっぱり所在を知られたくないですか」

「知られたからどうということも当座ないだろうがね、知りたければ調べりゃわかるし、そもそも別に知りたくもなかろう、わしなど、あれから見ればヒヨッ子にすぎんのだから。しかしまあ何でも軽々に知られぬにこしたことはない。知られるべき時にはどのみち知られる。だがご老体がクニマチを選んで住みついたのはもう十何年も前で、マッピングと関係があるはずもない。何かわけがあろうと思うが」

「なんとなく空気読んで、わかりませんか」

「わかるかよ」

「〈銀麟〉は気づいてるんでしょうかね」

「気づいておらんわけはないな、なにしろ相変わらずパアパアと本名で出歩いておるんだから。トニ・リーファンとの間にはひょっとしたら連絡があるかもしれん」

「〈銀麟〉と、このところ〈銀麟〉に押されっぱなしの〈陌陽〉の間のネゴのため?」

「ふむ、だとしても、〈陌陽〉の意向かどうかはわからんし、それだけならわざわざクニマチを選ぶ必要はないよ、だって不便じゃないか、地理的に中途半端だろう。むしろ一箸大学と関係があるのじゃないか」

「一箸と? そりゃまたどういう――」

「一箸は商経学部を中心に構成された、全国でも珍しい大学だろう。コマース、あるいはエコノミーの領域では国際的な評価も高い」

「AISAですか、むしろ」

「ふむ、どうやらそんな気がするな。震災直後といえばおよそ18年前、まだ先々代の依田泰三が元気に活躍しておった頃だが、その後復興構造改革を経て現在のようにAISAと〈銀麟〉が社会勢力を二分する勢いになるとは当時まだ誰もはっきり予測してはおらんかったとはいえ、読もうと思えば読めぬ流れでもなかったろう、その時点で、引退をよいことに関東にさりげなく入り込んで足場を持つとすれば、クニマチあたりはそれほど壊れんかった郊外すれすれの、最適なチョイスだったかもしれん。だいいち泰三は一箸出身だろう。それに――」

「何ですか」

「これは何とも確証のない、言ってみれば噂話にすぎんがな。その先々代の泰三が改革後あまり間を置かずに亡くなってから、息子の代が十年ちょっと続いた、その後また代替わりして今の社長になったわけだが、泰三の孫にあたるこの俊二というのが、親父さんの代の間どこで何をしていたか情報が出回っておらん。AISAのホームページの社長経歴には米国留学などと記してあるが、よく見ると空白期間があって、その間、実はひそかに〈陌陽〉の手に預けられていたという説がある」

「ええっ……預けられてたってどういう意味ですか。ちょっとそれ何か戦国時代のような。徳川家康が小さいころ織田信長に人質預かりになってたってのを思い出すんですけど」

「それよ。さすがに人質でもなかろうが、もし噂が本当なら、依田泰三も一筋縄ではいかぬやつだったということになるな。〈銀麟〉と手を組みながら、後々のバランスのことも考えて子女育成に腐心した――二代目を継いだ子息が今ひとつパッとせんのと、自分の余命を計算に入れて、孫の立ち位置に将来の勢力バランスの行方をゆだねたということになろうかな」

「なるほどね……AISAが仕切る情報と、アンダー共同体が仕切る物流のバランス。社会のオンライン化がいかに進展してヒューマンがポストヒューマンになろうとも、そのポストヒューマンが生命体として維持されるためには、物流自体の恒常的な円滑さ、そして物流と情報の協同バランス/ホメオスタシスがどうしても必要ですもんね。言ってみれば僕なんかは、情報インフラには問題ないけど物流がぶっ壊れてるやつで。それにしても、〈陌陽〉預かりの話がもし本当だとしたら、依田の俊二その人にそもそも何か問題があったということはないのかな」

「問題とは?」

「だって、なんか変わった人ですよね俊二社長って。ぜんぜんメディアの表面に出てこないですし、インタビューや取材、直接受けたことないじゃないですか。何か、うっそりとして、妙な感じはしますよ。単なる戦略以上のわけが何かあったとは考えられませんかね」

「ふむ。あるいは然らん。まあ今のところ何にせよ、まさしく風の噂にとどまる話で、こちらとしては風待ちの一手しかないがな。マッピングのことがあるから、いちおう教えておいた」

「ええ、了解しました。と思いますけど――マッピングは――」

「んむ、いや、あの学生たちに直接の害が及ぶようなことはないな」

「ないですか」

「ない」

「なんとなくですね」

「そう」

「じゃ続けてていい?」

「続けるが吉、と出ておる」

「空気占いで?」

「そうとも。ところでいつまで滞在するかな。もう一泊してゆくか」

「え、そうですね一応明日帰る予定ではあったんですけど」

「まあせっかく来たんだから、よかったらもう一泊しておいき。ユキももう一泊して月曜の午後に〈アゴラ〉へ帰るそうだから、乗って行くとよいな。明日もユキが車を出して皆を送ってくれるだろうが、駅までだし、ギュウ詰めになるかもしれんよ」

「確かに、そうですね。じゃお言葉に甘えて」

「久しぶりにダーダをやろうか」

「ダーダって、大大将棋ですか、師匠特製の? えーあれやるんですか、そりゃ、やれば楽しいけど、大変ですよ? 一日じゃ終わんないでしょだって?」

「明日の晩から始めてユキと三人で交代々々で休みながらやれば、明後日の昼には終わるよ、たぶん」

「ユキくんも災難だなあ、こんな実家……」

「また少し駒を増やしてみたいと思っておってな」

「またですか! 路数も増やすんじゃないでしょうね。今度は何が増えるんですか一体」

「内緒だ」

「まあいいや、ユキくんも11月から北陸へ行くんなら、当分、三人でやる機会はないかもしれないですもんね。けど師匠のほうはどうなんです、ずっとここを終の住処にするつもり?」

「いや、そうでもないな。そのうち下りるよ。だが須崎がこっちへ来ておるとなると、どういうことになるか。それでもあと十年かそこら、少なくとも犬がいる間はここで暮らそう。犬たちは、ここがいいだろう」

「その後は?」

「わからんが、海のきわがいいと思うとる。鎌倉かな」

「鎌倉? ひょっとして早間御所に近いから?」

「そんなことも別にないが、なくもないというところかな」

「それから、その先は?」

「その先? ふむ。そうさね」デスクの上と同じように座卓の上にもいくつかころがっている、すべすべと艶やかな石ころをいじりながら昭二郎は言った。「それからやがてずっと歳をとったらな。また別のところへゆく。熊野のほうに、七里御浜という浜があるのを知っておるかな」

「いえ。名前は聞いたことがあるような気がするけど」

「今は観光名所にもなっておるがな。その浜は普通の海岸のように砂でできておらんで、このくらいのな、平均して手のひらにちょうどおさまるくらいの小石だけでできておる――若いころ京都住まいの間に何度か行ったが、歩きにくいことおびただしい浜で、歩くとまことに足裏リフレクソロジーそこのけに健康によい具合なんだが、やがてまたそこへ行くようになるとすれば、そのときはわしはもうろくに歩かぬだろうし、手を引いて歩く小さな子も、先を駆けさせる犬もおらないから、ただ座ってその浜の音を聴いていたい。砂でなく小石の堆積を外海の荒波が洗い、退いてゆくときの囂々という轟きはまるで足元から響き出す遠雷のようで、それがひねもす続く、その轟きの中に座って、打ち寄せる水を眺め、流木で焚火をして、その炎を揺らす海風に吹かれるというのが、今のわしが思う最晩年の望みかな」

「――四大の饗宴、ですね」

「ああ、おまえさんも、生きていたら一緒においで。生きていなくとも一緒においで。一度な。良い音だよ」

(つづく)

2020.12.10

- 第13回

- 第14回

- 第15回

- 第16回

- 第17回

- 第18回

- | 第1-6回 | 第7-12回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次

第18回 ポイズン・モス

さて、夜も更けかけるちょうどその頃、イーリンは〈アゴラ〉南西辺にほど近い一軒の花屋の二階にいた。いかにも急ごしらえの粗いコンクリート造りの、間口の狭い三階建てのビルが、震災後になんとか建て直したものの十数年ですでにぼろぼろに朽ちかけている様子、「フラワー・タキ」と古ぼけた看板が上がっている店舗はシャッターが下りて、夜だからというだけではなく、ここしばらく営業を止めているらしい。その二階の住居部分にイーリンはいて、手洗など水回りの他には一間しかないそのダイニングキッチン――すでにあちこち剥がれかけたリノリウムの床に四帖半ぶんの電気カーペットが敷いてあり、4人掛けのテーブルの他には棚がひとつとテレビ台があるだけの――で、缶ビールを片手に、そこらのコンビニで買ってきたらしいホットドッグを齧っていた。街路に面した窓は開いているが風通しはよくなく、むっと暑い空気の中で冷房もつけずに晩い夕食を食べおわると、ゴミをまとめてバッグに入れ、やおらテレビ台の前にしゃがみこんで、下の戸棚を開けてアルバム様のものを何冊か取り出してぱらぱらめくる。うち二冊ほどを選んで丁寧にテーブルに安置すると、隅の階段を三階へ上った。狭く短い廊下のとっつきにあるドアを入ると六畳間で、簡素なベッドがひとつと洋服ダンスなど、綺麗に整えられてはいたが、老人の一人暮らし特有の片づけきれなさ、日々少しずつ蓄積していく行き届かなさの匂いがした。イーリンは部屋の明かりをつけると洋服ダンスの前に陣取って次々と引き出しを開け、寝間着や下着、ブラウス、夏用カーディガンなど数枚を選び出して積み、部屋をざっと見渡してから明かりを消して出ると、すぐ隣の三畳間に移った。明かりをつけ、窓ぎわの小さい勉強机のスタンドもつける。そのとき階下でカチャリとかすかな音がした。店舗の裏口のドア――イーリンもそこから入ってきた――が開く音である。身を固くして耳を澄ましていると、忍び足の重い音がミシ、ミシと階段を上がってくる。二階で一瞬止まったが、すぐにまたミシ、ミシと三階まで来そうな気配に、イーリンは部屋の明かりを消してドアの陰で息を殺した。狭い部屋は机とベッドで一杯で、隠れるところもない――スタンドも消さねばと気づいたときには、足音はついそこの踊り場まで来ていた。ふっと廊下の明かりが消えた。

スタンドの光がかすかに届く狭いドア口をふさぐように、黒々した男の姿が亡霊のようにあらわれた。もつれた、濡れたような漆黒の髪の間から、同じく漆黒のぎらぎらした目がまっすぐにイーリンを捉えたと思うと、「ここで何してる」男はドスのきいた、抑えた声で言った、「誰だ、てめ?」

「……兄ちゃん!」叫んだときには、早くも凄まじい力で腕を掴まれていた。身をよじって逃れようとした拍子にベッドの縁に膝裏がひっかかって危うく後ろに倒れそうになるのを、腕を掴んだ男の手にむしろ支えられてストンと座る恰好になる。男はよれよれの橙色のタンクトップの上に直接、紙のように薄い黒褐色の皮ジャケットを羽織っていて、その皮の匂いなのか、汗ばんだ肌の匂いなのか、それと煙草や他のものの匂いの混ざった、何か特有の臭気とも香気とも言いがたいものを濃厚にまとっている、というよりも、しどろに放射している感じがあった。

「兄ちゃん――ゲンリー! あたしだよう」

「……イーリンか」男の声はふと和らぐようで、掴んだ腕を放し、「じゃねえかと思ったぜ」そして「何してる」とまた訊いた。

「何って、母さんの身の回り品」

「身の回り品?」

「入院してるんだ、今。もうあんまり保たないって」

「……へえ。そうかい」

「会いたがってるよ」

「……」

「近くにいるのに、玄理(げんり)は来ないのかねえ、来ないんだろうねえって、さ、けど、知らせようもないし」

「ねえってこたあねえだろう? 近くがどうとかってえんなら、おれの居場所はだいたいわかってんだろうによ。知らせる気がありゃあな。なかったろ、え?」

「知らせたら、行った?」

「行かねえな」

「……」

「で? おめえ見舞いに通ってんのか。こっから?」と薄暗い室内を見まわし、「なわきゃねえか」

「週イチくらいで来てるんだ。見舞いだけじゃなく、ここの、店の始末もあるし。あー、痛いなあ、兄ちゃん、すごい力だね。あいたたたた……」

「わりいな。久しぶりに戻ってみりゃ丁度おめえがいるたあ夢にも思わねえや。けど下に妙に洒落た靴があったからよ。見違えたぜ、え、イーリンよ? 10年ぶりくれえか、もっとか」

「うん、もっと。15年くらい? あんとき以来」

「あんとき?」

「ほら兄ちゃんが、あの――あいつをブチノメシてくれたときだよ」

「あー……あれかい」

「兄ちゃんまだハタチにもなってなかったよね。あれからひょっとして一度も戻ってないの?」

「かもな。いやいっぺんくれえ戻ったかな。おめえが香港へ帰ったとか聞いた覚えがあるからな。帰ったんじゃねえのか、いつ舞い戻った」

「帰ったっていうか、大学を香港にしたんだよ。物心ついてから親と一緒にあちこちいて、ちゃんと香港で暮らしたことなかったから。家のほうの始末もあったし、親の骨をあっちへ持って帰ってやりたかったしね。それで、そのあとどうしようかと思ったけど、向こうにはもうあんまり仲のよくない遠い親戚しかいないし、こっちでは母さんひとりだしって、ね」

「ずいぶん義理堅えじゃねえか。おれあまた、おめえも定めし嫌気がさして追ん出たんだろうと思ってたさ。けどまあ、あれっきり来ねえだろうな、あの野郎はな?」

「来ない……らしい」

「らしい、ってか。はっ! まーそりゃ、おめえが香港へ帰ったりなんかしてる間にまた性懲りもなく連れ込んでなかったとも限らねえわな」

「仮にもおふくろさんのことをそんな、いくら義理だからって――」

「義理じゃねえよ、実だよ」

「えっ?」

「なんだ知らなかったのかい。義理だと思ってたら実だったんだよ。な? んじゃついでに教えるとな、その義理の実のおふくろが後添いに来たあと実の親父が地震で死んで、こんだ義理のろくでなし淫行親父が乗り込んできたと思ったら、それもそっちが実だったんだよ。な? おもしれえだろ。まあそんなこた、どっちだっていんだ」

「それじゃ兄ちゃん、あんとき実の親父さんをブッ飛ばしたんだ?」

「だから親父でも何でも構わねえよ。言っとくけどな、なにもおめえを守りたくてブチノメシたわけじゃねえからな? ブチノメシたかったからブチノメシただけよ。それよか、おめえ、イーリンよ、ずいぶ立派になったなあ、え、ポン語がやたらうめえじゃねえか。今、大学院とやらで秘書やってんだってなあ?」

「え……なんで知ってんのさ」

「不練に聞いた」

「師匠に? って、だって――」

「こないだちょいとトニの用事があって仲野の道場に行ったらよ。まあおれら仲野のほうにゃ顔出すなって言われてるが、近頃じゃあ〈アゴラ〉の道場に顔出すほうがおれなんざよほど気づまりだからな、風体さえ変えていきゃ仲野のほうがいっそ目立たねえ、そんで行ったら、掛ってる名札に見たような名前があったからな? このハヤシってやつあどんなんだって訊いたらよ」

「あ、はは」

「まあそうそうおんなじ名前が転がってるとも思えねえもんな? 不練に弟子入りたあいい心掛けじゃねえか」

「たまたまなんだけどね」

「そんでダイガクインてな、どんなとこだ」

「へえ、兄ちゃん興味あんの?」

「ねえよ。おれはな。けど若えもんの中にゃあ、興味ありそうでなくもねえようなやつがいねえこともねえな。それに後学のためってこともあらあ。興味はなくっても、大学生だの大学院生だのを相手にしなきゃなんねえこたあ、たまーにあるからな」

「へえ、きっと……ずいぶん、災難なんだろうね、その子たち」

「おう、言うじゃんか。15年ぶりに会った挨拶がそれかい、どの口だよ、え?」

「あいたたたた、痛った!ーいってば兄ちゃん、ひどいなーもー、ほっぺた千切れるじゃん。ゲンリーあんた、評判悪いよ――すごく」

「エゲツねえ豚野郎ってか。はあん。悪評も評判のうちってな。誰にきくんだそんな評判よ。まさかに不練が喋りもしめえ、おめえのことは知らねんだろ、おれの身内だってなよ? してみっとおめえけっこう〈アゴラ〉に出入りしてんだな」

「……」

「なに、心配しなくたって、むやみにご近所さんをブチノメシたりしねえさ。こう見えてもおれは、道理ってものをわきまえてるからな」

「道理?」

「そうよ。誰かが誰かのことをエゲツねえ豚野郎だと思ったとしたらよ、思った通りのことをひとに言って悪いわけあねえだろう? ブチノメす理由はねえな」

「それが道理?」

「そうよ。ダイガクインでは違うのか? なんだかイシキ高えとこらしいからなあ、ええ? 思ったことも言えねえような場所じゃあ、不自由なこったろうなあ、定めしよ」

「〈アゴラ〉じゃ自由なの、兄ちゃんは? したいことは何でもしていいの?」

「なわけあねえ。それあまた別の話だ。本当にしてえことは、どこにいようと、なかなかできねえもんさ」

「……」

「……」

「兄ちゃん。母さんのお見舞いに行かない、一緒に?」

「……」

「……今日は、アルバム持ってきてくれっていうから取りにきたんだよ。兄ちゃんが小さい頃のが見たいって」

「アルバム。へええ。ゴミってな、いくらでもあるもんだなあ」

「……行こうよ」

「……おめえは何かい、今日はここへ泊ろうってのか」

「そうだけど」

「いっつも泊んのか」

「……そうだけど」

「見たとこ、パリっとしたカッコしてんじゃねえか。何もわざわざこんな穴窟へシケ込むこたあるめえによ。秘書で食えんのか」

「秘書みたいなこともしてるけど、ほんとの秘書じゃないから。食べるのは、通訳とかで」

「通訳? はあん。中(チュン)か」

「チュン、韓(ハン)、英語と、イタリア語。あと台湾語とか」

「イタリア語ぉ? チュンはおめえは広東だろが、北京もか?」

「うん」

「すげえなおめえ。なんなら、アブれたらトニに紹介してやってもいいぜ。香港つながりで気が合わねえとも限らねえ。〈銀麟〉の専属通訳てなどうだ。食えるぜ」

「えっ。考えたことないよ……本気なの、ゲンリ―」

「はっ。そんな呼び方すんのあ、てか玄理って名をまともに呼ぶなあ、今じゃおめえとトニと不練くれえよ――その、くたばりかけてる女を別にすりゃな」

「またそんな――」

「まあよ、もういいじゃねえか、だからアルバムでも何でも持ってきたきゃ持ってってやって、何なら、おれからよろしくとでも何とでも、好きに言うがいいやな、そいつあ、おめえの勝手だ。ちいちゃいころのゲンリ坊やの顔でも見てしみじみしてんのが無事だろってことよ。今のおれにゃ、何の関係もねえ」

「そういうもんでもないと思うけどな……」

「なら、どんなもんだってんだ。こ言っちゃなんだが、お嬢ちゃんよ、おめえは早いとこ双親ともいっぺんになくして、返って良かったんじゃねえのか。長く生きたって、お互えロクなことにゃならねえからな。殺し合うのがオチよ」

「あんただけだよそんなの。豚だってもう少しは親孝行だよ……」

「ああ、最近は豚野郎ってよりゃ毒蛾毛虫ってやつが流行るようだぜ。ポイズン・モスってな。毛虫の孝行なんざ聞いたこともねえ」

「……兄ちゃんがいくら――不良でもさ――あたしと母さんはそれこそほんとの母娘みたいに仲良くしてるけど、いくら可愛がってくれてても、それでもあたしは所詮「地震っ子」で、ほんとに小さい時からの思い出のある子じゃないんだもの、それはやっぱり違うんだよ、兄ちゃん。行きたくないなら行かなくてもいいけど、でもせめて、わかってあげてくれないかな……あんまり可哀そうだよ……」

「……いーや、悪いがわからねえ、おれにゃ。いい思い出があるんなら、いいじゃねえか、それにおめえって義理堅え孝行な娘までいてよ、それが可哀そうってなあ、どういうんだ、なんでだよ」

「……」

「一度、毒蛾毛虫をうじゃうじゃ詰め込んだ毛虫爆弾を事務所へ送りつけてきやがったやつがあってな。可愛らしいビックリ箱がうまくパチンといきゃ定めし何人か何日か寝込むとこで、小せえのが目にでも入りゃ悪くすりゃ失明もしかねねえしろもんさ。つまらねえわるさに手間暇かけやがる。幸い気のきいた若えのがカン働かしてくれたおかげで何てこともなかったがよ、何百匹いたかしれねえ気色悪い毛虫ども、どこで捕ってきたんだか知らねえが、気の毒になあ、ああいうのを、可哀そうてんだ。餌もねえとこにギュウ詰めにされてよ」

「……それで……そのあとどうしたの」

「ああそりゃ、せっかくのプレゼントだからな、大事に少しずつ使わしてもらってるさ。もう三代目くれえか、可愛い奴らよ」

「そうじゃなくて」

「え? あー、そのとぼけた野郎かい。そりゃおめえ、てめえのすることは自然てめえに返って来るってことを知らねえじゃあ、世の中は渡れねえだろ。けどガキじゃあるめえし、毛虫爆弾なんてえふざけたオモチャをよ、まともに受けてまともに返した日にゃ、笑われる一方よ」

「……だよ、ね。大人気ない――」

「だから丁重に礼をしてやったのよ。きっちり大人の返しをな。でなきゃ毛虫も捕まり損だ」

「……それって……脅してるつもり?」

「チューコクしてやってんだよ、お嬢ちゃんにもわかりやすいようによ! 映画じゃあるまいしってか? けど映画の真似して喜ぶアタマのおかしなやつは幾らでもいっかんな? その病院てのがどこにあんだか知らねえが、おれがのこのこ出かけていく、そこで安らかにあの世へ片足踏んごんでる年寄りがおれの身内だとわかったらよ、病院にだって毛虫爆弾が放り込まれるかもしんね、それどころか、しげしげ出入りしてるちょっと踏める女がおれの妹分だとわかる、つけられて家も知られる、したら、毛虫爆弾どころかおめえがそこで梱包されておれの事務所へ送りつけられて来ねえとも限らねんだ、わかるかよ、お嬢ちゃん。てめえのすることはてめえに跳ね返ってくるってこたあ、おれあようく知ってるが、だからっておめえがギトギトにやられた上でバラバラんなって箱に詰まってんのなんざ別に見たかねえんだよ。評判がどうとか言うんなら、おめえだってそれがわかってるから、もともと知らせる気がなかったんじゃねえのかよ。え?」

「……」

「おれあな、イーリンよ。道理ってものをわきまえてるんだよ」

「?」

「ひとをブチノメしたくなるっつか、ブチノメさなきゃなんねえと思うときってな、そのわけはいろいろだがよ。思ったことも言わねえで、言えねえで、相手が自分より強えらしいってだけで毎日々々ひとの顔色窺ってブルってビクついてるようなのってな、やっぱブチノメさなきゃなんねえと思うわけよ。したら、痛けや痛いってやっと言うだろうからな?」

「……」

「さっき、義理でもおふくろだろうとか抜かしたが、だからよ。おれに会いたいとか言いながら、顔見りゃまたビクつくに決まってんだ、そうだろ。昔からずっとそうだったんだからよ、てめえで連れ込んだ野郎にビビりの、おれにビビりの――何の理由があるってんだ。野郎はともかく、あいつに手ぇ上げたことなんざおれあ一度だってねえんだぜ? おれあこれでも義理ってものを知ってるからな。それが病院でせっかくオダヤカにくたばりかけてんのを、わざわざ出かけてってブチノメすって法はねえだろ、いくらなんでもな?」

「……兄ちゃんの道理って……道理のようで、でもやっぱりよくわかんないよ。だって誰だって、怖いときは怖いじゃない、兄ちゃんのことを怖いと思う人がいて、怖いと思うなら怖いと言えったってさ――言えないで震えてるからって責めるなんて――」

「だから、責めねえで済むように行かねんだっつってんじゃねえかよ」

「ちょっと優しくしてあげればいいだけなのに、さ」

「おれは、優しくねえか」

「……誰だって、いっつも兄ちゃんみたいに怖いもんなしでいられるわけじゃないんだよ?」

「おれに怖いもんがねえなんて誰が言ったんだ? 怖いもんなしはおめえじゃねえか。妹分だからって、暗えところでおれにそういう無遠慮な口をきくたあね。あ? おれが女に興味がなくってよかったな、あ?」

「ほらそうやって、なんでそこでスゴむのさ!」

「ま、いいさ、ともかくおめえも、むやみにビクつかなく育ったようで何よりだ。不練の弟子だけのことはあらあ」

「……不練師匠は、兄ちゃんより強い?」

「当りめえだ。〈銀麟〉の武術師範だぜ? 怖えよ?」

「兄ちゃんの道理って、師匠に習ったの?」

「いや。不練は今いち賛成しちゃくれねえようさ。なんでだか、わかんねえが」

「トニも怖い?」

「べつの意味でな。当然だろ、トニの裁量ひとつでおれらなんざアッという間に消し飛ぶんだ。けど不思議に逆らえねえな、ビビり通しよ、へ、へ、へ」

「……わかったよ。お見舞いはあきらめる。母さんには何とかうまく言って、兄ちゃんのぶんもあたしががんばって慰めたげることにする。でもこの家はどうすんの。JIPもさ」

「JIP?」

「家ごと兄ちゃんが相続することになるんだよ? 順当にいけば。他に子はいないんだから」

「だっておめえはよ?」

「あたしは仮縁組しかしてないもん」

「JIPは?」

「まだ」

「まだビザかい。じゃあおめえにやる」

「ええー?」

「要らねえか。住民税払うのイヤか」

「そんなことないけど」

「家ごとおめえにやる。好きにしな。もっとも、JIPごと早えとこ売っぱらってオサラバした方が無事だろうけどよ」

「そういわれても……そのくらいなら兄ちゃんが貰って売り払えばいいじゃん。いちおう一等地なんだし、稼ぎになるんじゃないの、多岐川組の」

「多岐川ソリューションズ。ソ・リューーションズだぜ、いいかよ? まあそりゃ10人も詰めこみゃそれなりのシノギになるかもしんねえが、シケた話よ。あんまし気が進まねえなあ」

「じゃ誰か子分のひとで、JIPが要る人いないの」

「そういうのあ、ちゃんとこっちで面倒みてるさ、おめえが心配するこっちゃねえ。いいからおめえが貰ってやんな。手続きはしてやるからよ。そら、鍵もやる、ここのスペアさ。おれあもう二度と足踏み入れることもねえ」

「鍵……持ってたんだ、兄ちゃん」

「言ったろ、ゴミなんてなあいくらでもあるもんだってよ。事務所の戸棚の奥ぅのほうに突っ込んだままのをたまたまめっけなけや、わざわざ来てみることもなかったろうよ」

「……それだけの理由で来たの、15年ぶりに? 懐かしくなった?」

「なわけあねえ、どうでもいいちょっとした用があってな。おめえがいたせいで危うく忘れるとこさ――なにね、ちょいとモノが入り用になってよ。あれだ、それこそおれのちいちゃいころのモノってえのが、どこにあるかおめえ、わかるか」

「ちいちゃいころのかどうか知らないけど、残ってたものは、兄ちゃんの部屋にある。15年前にあったものは結構そのままあると思うけど。カビが生えたり臭くなったりしたものは少しずつ片づけたけどね。たまに来たとき掃除だってしてあげてるんだよ、あたしがさ」

「そりゃ悪いなあ?」

「何が要るのさ」

「……ピック」

「ピック?」

「ギターのよ」

「兄ちゃんギターなんか弾いてたっけ?」

「いや」

「ピックだけ持ってたの? なんで?」

「なんでってこたねえ。ガキのころのちょっとしたカツアゲの成果よ。きれーな、緑がかった瑪瑙色の、光の透けるやつでよ、きれーなのを、セレブなボンボンが自慢くさげに見せびらかしてやがったのを巻き上げたのが、地震の後も確かまだどっかにあったような気がすんだがよ」

「あー、そういえば見た気がする。隣の兄ちゃんの部屋の勉強机の右のいちばん上の引き出しの奥のほうにあった気がする」

「そうか、ありがとよ。勉強机とは、恐れ入ったね……」

「そんなもの、どうするの」

「別にどうもしねえが、ちょっとな。隣か」

「……」

「……」

「兄ちゃん」

「……」

「あったの?」

「ああ」

「もう行くの?」

「ああ」

「……」

「忘れんなよ、多岐川ソリューションズだぜ。アブレたら、他人のふりして来な、仕事回してやっからよ」

「……兄ちゃん!」

玄理はそのまま振り返りもせず、明かりもつけず暗いままの廊下を渡り、階段を下り、ダイニングテーブルに安置されたアルバムに一瞥もくれることなくそのまま階下へ、そして店舗の裏口を抜けて路地へ、滑るように抜け出た。三階の窓から身を乗り出して見送ろうとしているイーリンには気づかないのか振り仰ぐこともせず、〈アゴラ〉のほうへ、堀を渡り、南西の門から入って、ごみごみした路地を抜けていく。やがて不夜城〈キャッスル〉の灯が見えてくるあたり、まばらな街灯のひとつが霧のような明かりを投げている下に十六、七とおぼしい少年が二人いて、シャッターの下りた倉庫か駐車場らしきビルの前で、妙にくつろいだ感じで音楽をやっているのが見えた。白髪を短く刈って日焼け色の濃いのが、折り畳みの簡易スツールに腰かけてアコースティック・ギターを爪弾き、黒髪で少しくヤサグレた感じのほうが、そのギターに合わせて軽く体を揺らしながら、シャッターにもたれるようにして、ゆったりしたラテン風の歌を歌っていた。明るいような物悲しいような歌はスペイン語で、聴く人が聴けばヒナステラの「物忘れの木の歌」だとわかっただろう。

声はよく伸びる声だったが、サビで転調するあたりから音程のブレがやや激しくなって、一聴、高音がうまく出なくて音をはずしているかのようにも聴こえながら、ブレの一瞬後には、ボケたピントがすっと合うように本来の音程に戻る、というか、静かに待ち受けているギターの音色のもとに戻るのが、どうやらわざとのようでもあった。2人を遠巻きにするように数人の晩い通行人が足を止めていた。玄理は2人に気づくと、はっとしたように音もなく身を翻して物陰に身を潜めた――ほの白い霧の明かりをかすかに照り返して、漆黒の目が濡れて光った。ヒナステラが終わるとそのまま間を置かずにギターがファンダンゴ風のリズムを奏ではじめ、黒髪のほうは歌をやめて小刻みな手拍子と足拍子でパーカッションの役をするようである。白髪のほうはだんだんと波に乗ると、玄人はだしとまではまだ言えないにせよ、いっぱしのフラメンコ・ギターを颯々と鳴らしてゆき、その響きを街灯の光から光へ〈キャッスル〉のほうまで届けようとするごとく、白い煙霧のスポットライトは、2人の身体から発せられる若く不安定な律動を包んでちりちり揺らめいた。折々に、迅い昂揚的なパッセージをクリアした白髪のギタリストが会心の笑みを浮かべてまなざしをちらと仰向けるたび、瞳に緑瑪瑙の色が光った。

玄理はいつしか見るのをやめ、向こうからは見えない壁にもたれてポケットの中のピックを指も切れんばかりに握りしめながら耳だけを傾けていた。フラメンコが終わってぱらぱらと拍手が起き、次の歌が始まろうとするころ、黒い凶影のように壁から身を剥がして、一団とは反対の方向へふたたび歩き出す。別の道を遠回りして〈キャッスル〉の灯へ向かおうとして、いっそう闇の深いほうへゆく。いくつか角を曲がったところでゴミ用カンバケツをみつけ、ポケットから掴み出した瑪瑙色のピックを高く鋭い音を立てて叩き込むと、後も見ずに暗闇の中へ歩み去る。

(つづく)

2021.2.10

(小説:おりば・ふじん/一橋大学大学院言語社会研究科

漫画:まくら・れん/一橋大学大学院言語社会研究科)